并非站在山顶,才能被看见

2025-02-15孟晚舟

2024年11月16日,华为轮值董事长、CFO孟晚舟在香港中文大学(深圳)第九届研究生毕业典礼上做了精彩的演讲。

以下为演讲摘录。

实践出真知

在华为,有一个“博士军团”。他们拿着通信、光学与材料专业的“手术刀”,深入一线,在实践中,攻克了一个困扰业内20多年的难题。

这个难题是什么?

我们所在的城市部署了大量的光纤。我们打电话、发微信、刷视频,都离不开细细的光纤。

有没有人想过,光纤坏了怎么修?这个问题,曾经深深地困扰着我们。因为光纤是无源的,无法承载电信号。传统的做法是,在每根光纤上贴标签纸,出了故障,只能通过人工方法来一根根排查。效率极低、成本极高。

华为的“博士军团”创造性地提出在光纤里“印刷”光虹膜。这相当于在光纤芯里打上“光二维码”,让每根光纤都有专属的身份标识,再利用光的感知能力,实现对“光二维码”的识别。到时只需扫一扫,每根光纤就很容易被识别。

给每根光纤打上“二维码”,其难度相当于在头发丝上雕刻一个维纳斯。项目真正开始落地的时候,他们才发现,问题层出不穷:

理论上证明成立,但没有考虑实际器件的制约,一做实验就失败了;当实验室验证成功,到现场验证时,太阳炙烤、材料升温,一个参数失效,又会导致整个系统失效;厂家的工艺达不到要求,博士们要在车间蹲点,手把手带着工人提升工艺;没有相应的生产线,博士们便协助供应商从0到1进行突破。

成功的那一刻,一位博士感慨:“在想法变成现实的过程中,仅凭掌握的理论知识和原理是远远不够的。从理论到产品,中间还存在着巨大的差距。在华为,70%的工作,就是在弥补这个差距。”

真实场景中产生的问题,不仅要依赖在校期间积累的强大理论基础,还要双手沾灰、两脚沾泥,在实践中解决一个又一个课本上没有遇到过的难题。

1950年元旦,“现代管理学之父”德鲁克去探望他的老师,著名经济学家熊彼特。老师对德鲁克说:“仅仅凭借自己的书和理论而流芳百世是不够的,除非能改变人们的生活,否则就没有任何重大的意义。”

这句话深深影响了德鲁克。德鲁克认为:“才能本身毫无用处,任何一种知识,只有当它能应用于实践,改变人们的生活,才会有价值。”

“心中醒,口中说,纸上作,不从身上习过,皆无用也。”实践出“真”知,专注出“深”知。专业不仅是稳定自身内核的根基,也是铸就组织价值的基石。

不是只有伟大才值得被歌颂

在华为的财经团队里,有一个默默无闻的群体,虽然从事着看似平凡的基础工作,却能把每项工作做到极致。他们虽然没有耀眼的学历或履历,却用一个个“零差错”,在各自的岗位上诠释着“优秀”。

“优秀”的定义从来不是唯一的。拿着“手术刀”在实践中解决难题的博士是优秀的,长期高质量交付日常作业的工匠也是优秀的。与岗位需求相适配、尽职尽责的员工,就是我们所需要的优秀人才。

比如,华为有一个岗位叫合同全检。合同全检会计的任务,就是在公司的采购合同签署后,检查交底信息与合同文本的一致性。每天的工作内容,主要是比对采购订单与合同中的信息是否一致,识别合同中是否存在潜在的风险条款,及时沟通、登记和跟进各类问题。这个岗位年均比对6000份合同,要始终保持极高的作业质量。他们既懂合同,又懂业务,还要给前端业务环节提出改进建议和建设方案。

这些事听起来也许并没有多么惊心动魄,但他们准确无误的作业支撑着每年近千亿美元的付款。

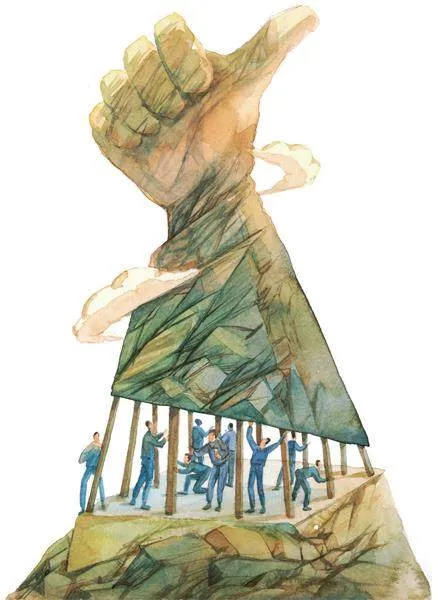

并非站在山顶才能被看见,不是只有伟大才值得被歌颂。一座大厦的根基,正是由普通人“一生一事”的执着、“精进不息”的专业、“毫厘必究”的严谨,和“千锤百炼”的卓越构筑而成。

优秀,是时间淬炼下的坚定,也是不懈攀登中的沉淀。

“心心在一艺,其艺必工;心心在一职,其职必举。”奋斗诗篇的一笔一画都是收获,漫漫征程的一朝一夕都有精彩。成长就在点滴奋斗中,背朝灯火,面朝星光,在平凡中诠释非凡。

人生不是一场关于成功的竞赛,而是一条永无止境的求真之路、求知之路。知识并不是与生俱来的,更不是一成不变的,唯有培养主动探求的意识,打破固有认知的束缚,才能恒久地接近它们。

(晨 曦摘,勾 犇图)