征途七十载 核铸强国梦

2025-02-11本刊综合报道

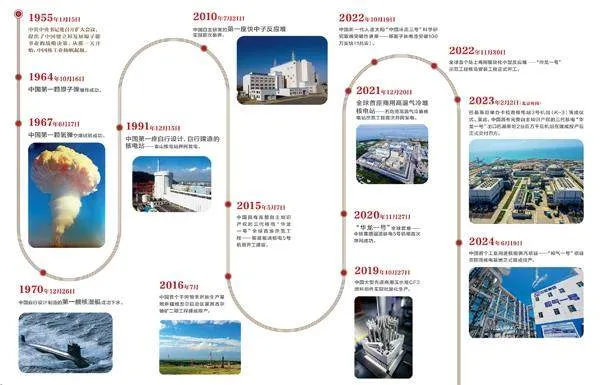

1955年1月15日,党中央作出了发展中国原子能事业的战略决策,数以万计的开拓者们远赴荒漠戈壁,开启了中国核工业的第一步,中国核工业就此诞生。

2025年1月15日,是中国核工业创建70周年的纪念日。七十载风雨兼程、步履铿锵,几代核工业人的奋斗接力成就了中国核工业从“引进来”到“走出去”的追梦之路。从第一颗原子弹爆炸到第一艘核潜艇下水,从被誉为“国之光荣”的中国首个自行设计建造运营的秦山核电站并网发电,到中国自主研发、具有完全自主知识产权的第三代核电技术“华龙一号”批量化建设稳步推进……如今,中国核工业技术水平和综合实力已跻身世界第一方阵。

从国之光荣到国家名片,再到中国方案,70年来,中国核工业从无到有,从小到大,实现了一系列自主重大跨越。

与共和国一起成长

中国核工业从白手起家到如今的全球领跑,是一部辉煌壮丽的史诗。

1954年秋,一块产自广西的铀矿石被带到北京,这块矿石被誉为中国核工业的“开业之石”。

19 5 5年1月15日,毛泽东主持召开中共中央书记处扩大会议,作出发展中国原子能工业的战略决策。中国核工业从此起步。前行的道路上,中国核工业始终与祖国命运紧紧相连。

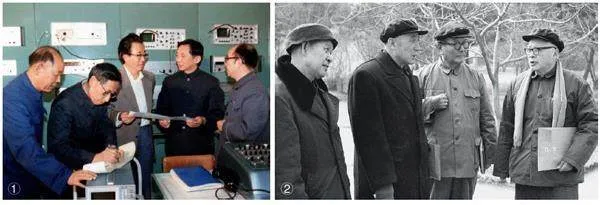

新中国成立初期,为打破西方大国的核垄断,造出“争气弹”,钱三强、王淦昌、邓稼先等老一辈科技工作者,和成千上万的核工业人一道,铸就了共和国的坚强盾牌。

“东风起舞,壮志千军鼓。苦斗百年今复主,矢志英雄伏虎。”19 6 4年10月16日,巨大的蘑菇云在新疆罗布泊荒漠腾空而起,中国第一颗原子弹爆炸成功。大批科技工作者将个人理想与祖国命运紧密相连,孕育形成了“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神。

1967年6月,中国第一颗氢弹空爆试验成功。从第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹空爆试验成功,中国用了两年零8个月。西方科学家评论:中国闪电般的进步,神话般不可思议。

1970年12月,中国自行设计制造的第一艘核潜艇顺利下水。艇上零部件有4.6万个,需要的材料多达1300多种,没有用一颗外国螺丝钉。

中国核工业从“ 两弹一艇”到核能发展,从国防建设到服务经济社会,从独立攻关探索到广泛开展合作,走出了一条具有中国特色的核工业发展之路。

岁月峥嵘 国之荣光

在位于青海省海北藏族自治州的金银滩极目远眺,一座座富有年代感的建筑“散落”草原深处。这片神秘“禁区”位于海北州海晏县西海镇,被誉为“中国原子城”。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。如今,遍布草原的厂房,随处可见的遗迹“讲述”着那段曾被“尘封”的历史。

走进青海原子城纪念馆,历史的画面层层打开。纪念馆内的照片直观地还原着当时情景:没有先进设备,科技人员用手摇计算器算出上万个数据;在铝锅中浇注炸药时,由于化学反应会产生呛鼻气体,每个人都戴着厚厚的口罩;锯炸药时,科技人员端着脸盆浇水降温以防炸药爆炸……61年前,“东方巨响”震惊世界;今天,“两弹一星”精神已纳入中国共产党人精神谱系,成为中华民族宝贵的精神财富。

20世纪70年代,随着中国经济发展起步,电力供应出现严重短缺。1970年2月初,周恩来在听取上海市关于解决战备电源问题的汇报后说:“从长远看,要解决上海和华东用电问题,要靠核电。”同年2月8日,上海市传达了周恩来关于发展核电的指示精神。为纪念这个日子,中国首座核电工程以周恩来最先提出建设核电站的时间—1970年2月8日命名,称为“728工程”。

开荒的路并不好走,要面临国外技术和经济的双重封锁。秦山核电直面挑战,从封锁圈中突围,就此揭开民族核电建设的奋斗史。

1983年6月,移山填海的机器轰鸣声响彻杭州湾海滨,秦山核电站逐渐从蓝图走向现实。1985年3月,位于浙江省嘉兴市海盐县的秦山核电站浇筑了第一罐混凝土,“728 工程”在秦山开工建设。1991年12月,中国自行设计建造的秦山30万千瓦核电站并网成功。自此,中国核电实现了从无到有的突破。

岁月无声,初心永续。历经数十载的发展,秦山核电站如今已发展成为中国核电机组数量最多、堆型最丰富的核电基地,被誉为“国之光荣”。随着1983年“热堆—快堆—聚变堆”核能“三步走”战略的提出,秦山核电站见证了中国核电技术迭代升级,在保障国家能源安全、促进经济可持续发展、开展公众科普等方面发挥了重要作用。

“华龙一号”续写新的荣光

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对核工业作出一系列决策部署,中国核工业迎来了重大发展机遇期。从东南沿海到祖国北疆,从雪域高原到戈壁荒滩,新时代核工业人正以新的作为,着力推动中国实现从核大国到核强国的跨越发展。

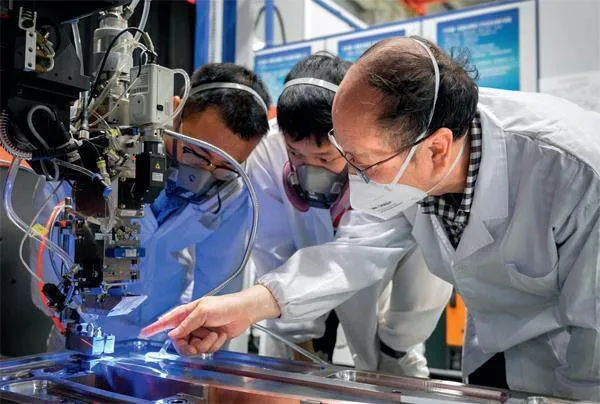

“华龙一号”作为中国核电走向世界的“国家名片”,是中国具有完整自主知识产权的三代核电技术,满足世界最高安全要求和最新技术标准。

2015 年5月7日,“华龙一号”全球首堆—中核集团福建福清核电5号机组正式开工建设。

2021年1月30日,“华龙一号”全球首堆—中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行,中国成为继美国、法国、俄罗斯之后,又一个具有自主知识产权三代核电技术的国家。

2025年1月1日0时17分,经过168小时满功率连续运行考核,全球最大“华龙一号”核电基地—漳州核电1号机组正式投入商业运行,标志着“华龙一号”批量化建设取得重大进展。

随着“华龙一号”批量化建设稳步推进,如今,“华龙一号”已成为全球在运在建机组总数最多的三代核电技术,其安全性与经济性得到了国际社会的广泛认可。据了解,“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度,能够满足中等发达国家10 0万人口的年度生产和生活用电需求;同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨,相当于植树造林7000多万棵。2023年2月,中国出口巴基斯坦的两台“华龙一号”机组在建成投产后正式交付巴方,实现顺利“出海”。

2024年,中国的核电在运在建规模升至世界第一。“华龙一号”示范工程全面建成投产,“国和一号”示范工程1号机组并网发电。目前,全国在运和核准在建核电机组102台、装机1.13亿千瓦。根据2024年12月15日召开的全国能源工作会,2025年中国还将核准开工一批条件成熟的沿海核电项目。

与此同时,中国第四代核电站也已经在路上,位于山东荣成的华能石岛湾高温气冷堆示范工程是中国完全自主设计、建造、调试和运营的全球首座第四代核电站,被称为“不会熔毁的核反应堆”,目前正稳定运行。

走出去,在交流合作中共同发展

经过70年的发展,中国建立了核基础研究以及铀地质勘探、铀矿采冶、铀纯化转化、铀浓缩、元件制造、核反应堆设计、后处理等完整的核科技工业体系。如今,中国核工业技术水平和综合实力已跻身世界第一方阵。截至2024年8月底,中国商业运行核电机组数量已达56台,总装机容量5808万千瓦,位居全球第三;在建及已核准核电机组数量达46台,装机容量约为5505万千瓦,规模保持世界第一。

与此同时,近年来中国核电“走出去”步伐明显加快,不断拓展国际核能市场,合作共赢的“朋友圈”也在不断扩大。阿联酋、哈萨克斯坦、阿根廷等中东、中亚、南美地区核能市场开拓迎来新机遇,推动自主核电品牌带动核工业全产业链加快“走出去”。

2024年2月29日,全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。这是中核牵头的团队成功安装ITER“心脏”设备之后,再次承担其核心设备安装任务。据预测,到2030年,仅共建“一带一路”国家就将新建上百台核电机组,共计新增核电装机1.15亿千瓦。每出口1台核电机组需要6万余台套设备,有200余家企业参与制造和建设,可创造约15万个就业机会,单台机组投资约300亿元。

党的十八大以来,中国核工业坚持安全发展、创新发展,全面提升核心竞争力,成功打造了以自主三代核电“华龙一号”、四代核电高温气冷堆首堆、多用途模块化小堆“玲龙一号”首堆、新一代人造太阳“中国环流三号”可控核聚变研究装置等为代表的一大批有影响力的国之重器,成功带动了核工业全产业链体系能力的大幅跃升和高端装备制造等相关产业的转型升级,受到国际核能领域的广泛关注。这些都是核工业在新征程上加快发展新质生产力的宝贵资源和独特优势。

回望来路,核工业的每一步发展,都是合作的结晶。经过70年的发展,如今,核能已成为中国能源多元化供应体系的重要组成部分,为调整能源结构、建设美丽中国作出了积极贡献。全球核能发展是一个命运共同体,合作共赢,方为正道,唯有集众智、聚合力,才能更好地用核能造福人类。

随着“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,中国核能产业发展也在不断开辟新赛道。中国核工业,正在新起点上,奋力谱写高质量发展新篇章。