地方体育行政执法及处罚裁量权基准的量化评价研究

2025-01-22宋亨国唐煜昕

摘""""" 要:作为一项基本制度,体育行政裁量权基准遵循权力界限明晰、运行机制融贯的总体逻辑,其聚焦深化改革中的主要矛盾,致力于从优化治理信息结构、创新协调合作机制、消弭治理风险3个方面创建“上下共治”的新格局。基于充分的理论依据,研究运用多种政策分析工具,构建了我国地方体育行政执法及处罚裁量权基准评价模型。通过对24个省级行政区体育行政执法和处罚裁量权基准量化分析发现,地方体育行政部门已经建设了初步的制度框架,其中有10个省级行政区的基准得分较高,达到了良好等级,这些为后续开展相关工作提供了依据。但是整体看,地方体育行政裁量权基准制度建设在总体设计、权力配置、举措创新等方面还存在不少问题,在进一步的行政治理改革中,体育行政部门应高度重视这些问题,切实转变观念,依托数字信息平台系统性开展建设工作。

关" 键" 词:体育法;地方体育行政执法;地方体育行政裁量权基准;行政治理

中图分类号:G80-05""" 文献标志码:A""" 文章编号:1006-7116(2025)01-0079-11

A quantitative evaluation study on the local sports administrative law enforcement and penalty discretion standards

SONG Hengguo,TANG Yuxin

(School of Physical Education and Sports Science,South China Normal University,Guangzhou 510006,China)

Abstract: As a fundamental system, the discretionary standards in sports administration adhere to the overall logic of clear boundaries of authority and coherent operational mechanisms, which concentrates on key contradictions in the deepening reform and aim to create a new pattern of \"joint governance\" from three aspects: optimizing the governance information structure, innovating coordination and cooperation mechanisms, and also eliminating governance risks. Based on enough bases from relevant theory, the current study employs various policy analysis tools to construct an evaluation model for the discretionary standards of local sports administrative law enforcement and penalties in China. The quantitative analysis of the discretionary standards in sports administrative law enforcement and penalties across 24 provinces and cities reveals that local sports administrative departments have established a preliminary institutional framework. Among them, 10 provinces and cities score relatively high, reaching a good level and providing a basis for subsequent related work. However, on the whole, many serious issues still exist in the construction of local sports administrative discretion standard system in terms of overall design, administrative power allocation, and innovation in implementation initiatives. In future administrative governance reform, the sports administrative department should attach great importance to these issues, transform ideas and carry out the construction work in a systematic manner relying on digital information platform.

Keywords: sports law;local sports administrative law enforcement;local sports administrative discretion standards;administrative governance

建立健全行政裁量权基准制度是建设法治政府的重要内容和举措。党的二十大报告明确提出“深化行政执法体制改革”“完善行政执法程序,强化行政执法监督机制和能力建设,健全行政裁量基准”。2022年国务院办公厅发布的《关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》(以下简称《意见》)提出了贯彻新发展理念,建立健全行政裁量权基准制度的一系列举措。国家战略改革要求为建立体育行政裁量权基准制度,推进体育法治高质量发展提供了重要依据。目前,我国有24个省级行政区发布了独立的体育行政裁量权基准,形成了基本制度框架,但对这些基准文本梳理看,仍然存在着对国家相关要求的认识不到位、体育行政权力与行政相对人权利的配置不够合理、重点领域体育行政裁量举措不完善等突出问题,距离“行政裁量标准制度化、行为规范化、管理科学化”的目标还有很大差距。鉴于此,本研究运用PMC(policy modeling consistency index)建模方法、政策文本分析工具(ROST CM6和WARD ART)等对我国24个省级行政区体育行政裁量权基准进行量化评价分析,发现问题,分析原因,为进一步落实这一制度提出针对性举措。

1" 体育行政裁量权基准的内涵

基于国务院办公厅于2022年8月印发的《意见》以及相关地方发布的文件,对体育行政裁量权基准概念进行界定:体育行政裁量权基准主要是指体育行政机关结合本地区、本部门的行政管理实际,按照裁量涉及的不同事实和情节,对相关法律法规中的原则性规定或者具有一定弹性的执法权限、裁量幅度等进行细化量化,以特定形式向社会公布并施行的具体体育执法标准。其核心目的是实现体育行政权力优化配置,提升治理效率,切实维护群众的体育权益。作为行政裁量权基准的有机组成部分,体育行政裁量权基准也呈现出多维度的内涵。

首先,具有明确的基本制度指向性。从内在机理看,中国治理实践有其独特的发展规律、价值目标和覆盖场域,其不断向不同的主体、领域、空间延伸,形成了公域与私域的有序贯通、公益与私益的有机融合,这奠定了行政法治建设的基础[1]。在中国国家治理转向中,行政法治是重中之重,其以制度建设为着力点,其中“作为可能性”是重要内容,核心是评判“行政机关在既定资源约束条件下履行职责所能达到的水平”[2]。体育行政裁量权基准建设也遵循这一总体逻辑。一方面,“作为可能性”也充分体现出体育领域的深层次改革,即在现有的资源禀赋和条件下,体育行政部门应当确立新发展理念,切实履行职责,深化执政为民举措,不断提升认知格局和治理水平。另一方面,基于权力与权利的适配,基准制度要始终保持体育行政权力和群众体育权利之间的张力,确保二者相互促进。系统论强调整体有序运行,体育行政权力和公民体育权利处于基准制度这一统一体中,不可分割,共同指向建构新型治理情境。

其次,核心是优化体育治理模式。当前,数字时代的中国多层级政府治理带来3个关键性变化,即信息优势的上下分化、属地原则的效能衰减、社会风险的规模放大。这些变化成为驱动当代中国政府形成“上下共治”治理模式的关键因素[3]。毫无疑问,体育行政也面临深层次改革,其关键变化也表现在3个方面:一是数字技术运用使体育治理场景日趋复杂,多层级体育行政部门的信息结构整体发生改变,上级体育行政部门日益转向“信息治理”,并赋权下级行政部门或其他多元主体开展“实务治理”。二是体育治理领域不断拓展,跨部门、跨区域合作成为常态,传统属地治理已经难以应对,需要建立大跨度的区域或者部门协作机制。正如有学者认为,数字时代,基于数字技术的治理疆域正在生成,其迥异于传统治理,引发了权属观念的深刻变革[4]。在这一过程中,体育行政的属地管理原则也逐步减弱,更加需要建立“大协调”的治理机制,这一变革不可谓不深刻,应给予高度关注。三是体育治理范围不断拓展,治理风险逐渐加大,需要不断强化风险预警。从社会结构性要素看,政府政策应对的问题是多方面的,当总量政策的社会实施渠道不健全,会引发利益差异,进而导致社会分化,从而使社会危机的传导机制更为复杂[5]。体育行政裁量基准制度正是应对这一危机的重要举措,其将所有治理的具体任务和目标、业务流程、阶次等与不同群体的利益联系起来,完善治理方式和渠道,将潜在的风险降至最低。

最后,立足具体治理领域,强化上下共治,注重治理实效。“法治轨道预设了一条通向中国式现代化的正确道路,全社会的一切活动都不能脱离或偏离法治轨道,否则就会跌入权力任性或政治野蛮的峡谷”[6]。将权力纳入法治轨道是实现中国式现代化的重要保障和必然要求。毫无疑问,为了实现既定体育治理目标,也需要将不同类型的体育行政权力纳入法治轨道,这是实现权力优化配置的关键。体育行政裁量权基准制度建设则是落实这一战略要求的具体举措,其通过细化治理领域,完善治理机制,不断增强权力运行的包容性、系统性和融贯性。深层次看,通过基准制度建设,也能够有效支撑各级体育行政部门的权力空间,清晰界定责任边界,同时不断优化控制机制及协调运行机制,以共同面对治理绩效压力。当前最为迫切需要解决的是各级体育行政部门应当立足所辖区域体育资源的可及性、可调配性,细化行政作为的依据和边界,明确任务匹配度,确定执政作为可能性的预期结果,同时采取有效举措,确保预期目标的实现。

2" 构建体育行政执法与处罚裁量权基准评价模型

基于上述分析,运用PMC方法[7]对我国地方体育行政执法和处罚裁量权基准(以下简称“基准”)进行建模分析。PMC指数模型是一种通过构建指标体系评价政策内部一致性的权威分析工具,主要由确定政策样本、建立分析模型、展开结构性分析3个部分构成。其中确定政策样本主要包括基准的收集与筛选;建立分析模型主要包括基准变量分类与参数识别、形成多投入产出表、计算PMC指数、绘制PMC曲面图;结构性分析主要包括对基准的总体评价、指标横向分析,以及基准的纵向分析。

2.1" 确定基准样本

通过两个途径搜集地方基准样本:一是以“体育行政处罚”“体育行政裁量”为关键词,利用北大法宝地方法律法规数据库进行精确检索,共收集22份地方规范性文件;二是在各省体育局官网中检索收集到了16份基准样本。对上述基准筛选的标准为:一是截至2024年4月1日,我国省级政府或省级体育行政部门正式发布;二是剔除非独立体育行政裁量权基准(有3个省份并未单独制定体育行政裁量权基准),以及省级以下地方政府体育行政部门发布的基准;三是选择最新颁布的基准,排除失效或正在修订的基准。经过筛选,最终确定了北京市(P1)、重庆市(P2)、天津市(P3)、安徽省(P4)、湖北省(P5)、贵州省(P6)、河北省(P7)、河南省(P8)、湖南省(P9)、吉林省(P10)、江苏省(P11)、江西省(P12)、辽宁省(P13)、山东省(P14)、陕西省(P15)、福建省(P16)、四川省(P17)、甘肃省(P18)、黑龙江省(P19)、广西壮族自治区(P20)、宁夏回族自治区(P21)、内蒙古自治区(P22)、西藏自治区(P23)、新疆维吾尔自治区(P24)24个省级行政区的体育行政执法与处罚裁量权基准样本。

2.2" 建立基准分析模型

第1步是基准变量分类与参数识别。运用ROST CM6软件,将《国务院公文主题词表》导入自定义词表,提取出与基准相关的主题词,并按照词频高低顺序输出。在对主题词输出处理时,剔除了与体育行政执法与处罚裁量权无关的词汇或程度副词,合并了具有相同含义或具有包含关系的词语。例如,将“体育赛事”“赛事活动”合并为“体育赛事活动”。经过甄别,最终输出词频前60的词语作为基准关键词。24项基准中“体育”一词共出现1 797次,“违法”一词出现1 761次,二者的中心度最高,且都与“管理”“规定”“法律”,以及“违法所得”“罚款”“改正”“行政处罚”等词语密切关联。这表明我国地方体育行政裁量权基准的制定更加关注具体的业务管理及对违规行为的处罚。

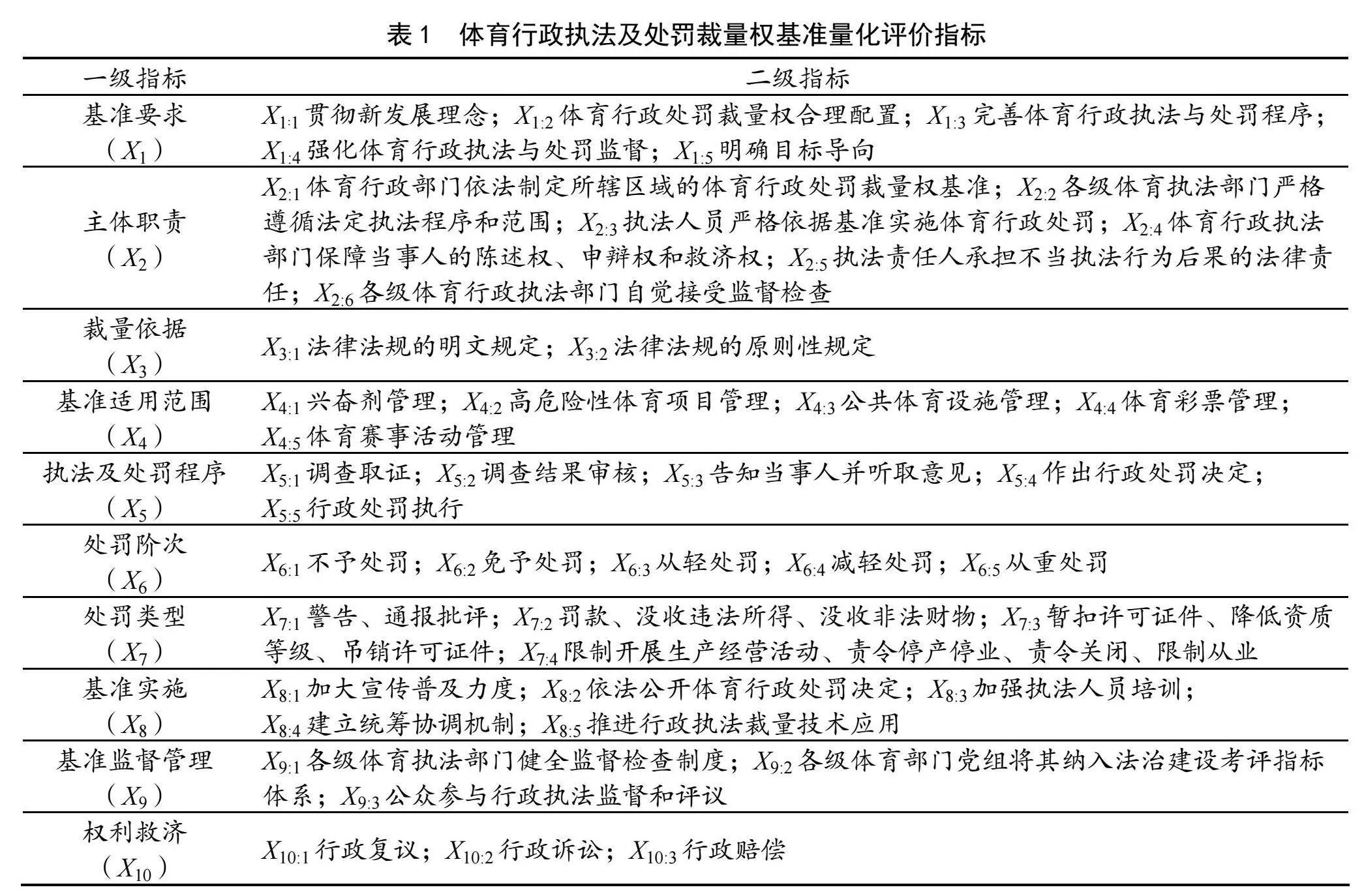

第2步是形成基准多投入产出表。首先依据《意见》对“行政裁量权基准”的界定,解构了体育行政裁量权基准的构成要素,主要包括裁量主体、裁量对象、裁量依据、执法权限、裁量标准、公布实施。其次,进一步解读《意见》和《关于进一步规范和加强地方体育行政执法工作的若干意见》等要求,补充了基准要求、适用范围、执法及处罚程序、处罚类型、处罚阶次、监督管理、权力救济等一级指标。最后,运用Ruiz Estrada指标筛选方法,从政策系统性、动态行为(作为和不作为)、实施及效果、潜在问题入手,合并同类项,剔除非核心要素,最终确定了10个一级指标和43个二级指标,形成了体育行政处罚裁量权基准的多投入产出表(见表1)。此外,采用二进制对二级指标进行量化赋值,如果基准内容符合要求,该参数设置为1,反之设置为0。

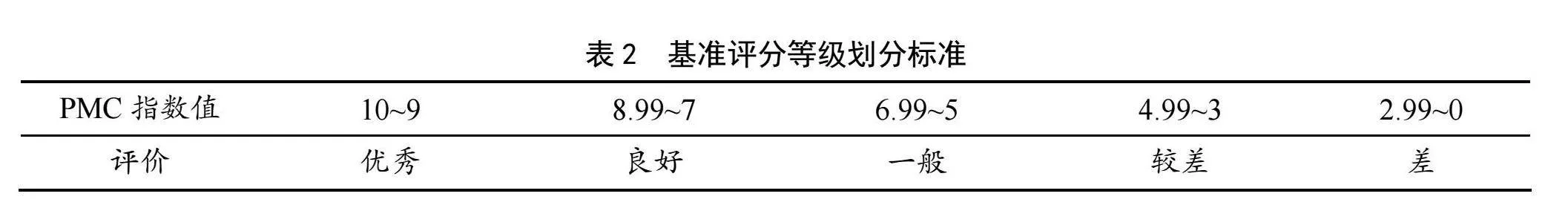

第3步是计算基准的PMC指数。采用Estrada[8]提出的计算方法,依据基准评价指标体系,对政策文本进行量化处理,计算出具体的PMC指数。计算过程如下:①根据公式(1)和(2)对二级指标进行赋值;②数值代入公式(3)计算一级指标的值;③根据公式(4)计算体育行政处罚裁量权基准的PMC指数。通过PMC指数对24个省级行政区基准进行评价,政策的总得分为10分,借鉴Ruize评价标准,划分5个等级进行评价(见表2)。

X~N[0,1]""""""" (1)

X={XR:[0~1]}""" (2)

(3)

(4)

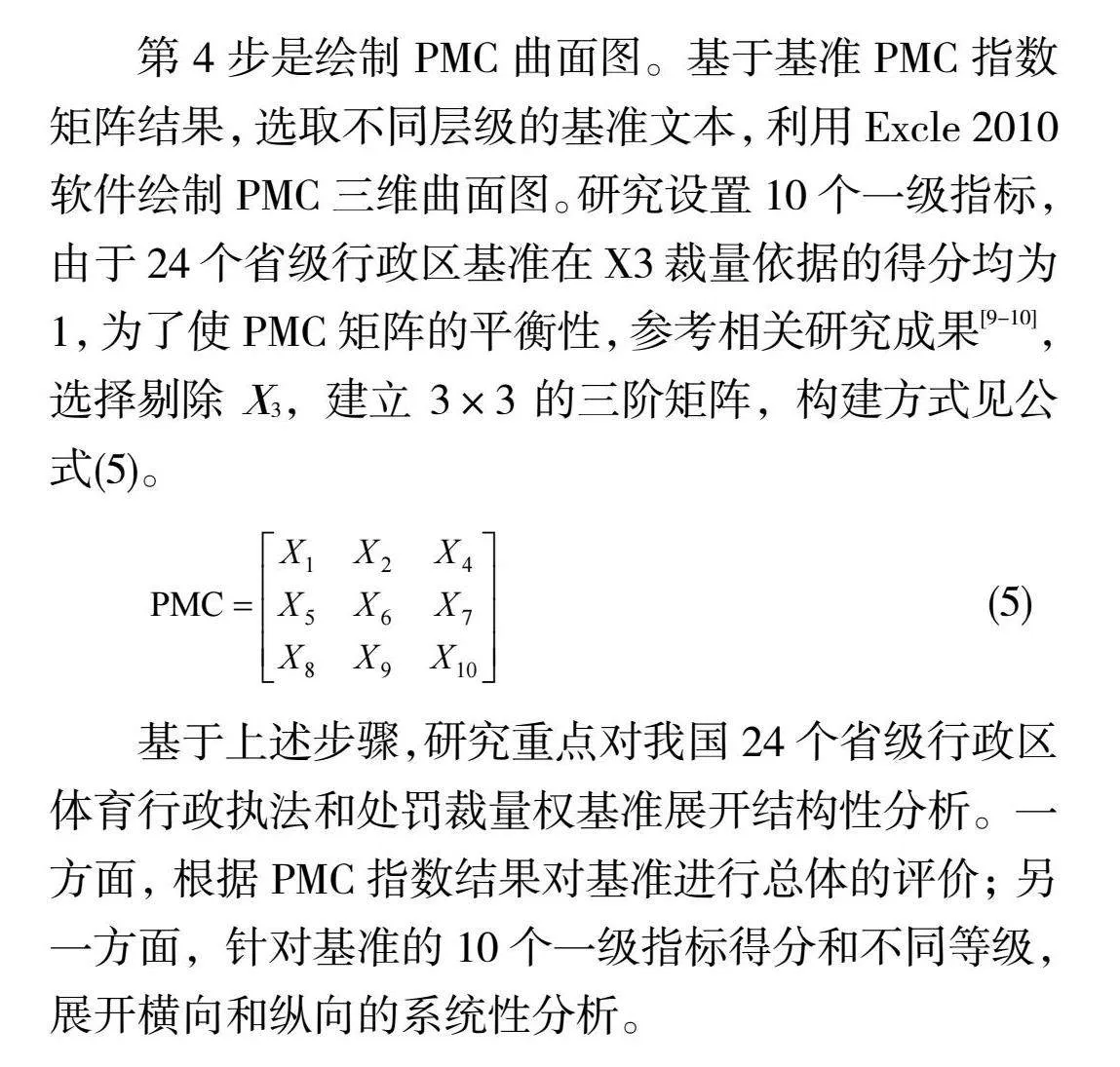

第4步是绘制PMC曲面图。基于基准PMC指数矩阵结果,选取不同层级的基准文本,利用Excle 2010软件绘制PMC三维曲面图。研究设置10个一级指标,由于24个省级行政区基准在X3裁量依据的得分均为1,为了使PMC矩阵的平衡性,参考相关研究成果[9-10],选择剔除X3,建立3×3的三阶矩阵,构建方式见公式(5)。

(5)

基于上述步骤,研究重点对我国24个省级行政区体育行政执法和处罚裁量权基准展开结构性分析。一方面,根据PMC指数结果对基准进行总体的评价;另一方面,针对基准的10个一级指标得分和不同等级,展开横向和纵向的系统性分析。

3" 基准结构性分析

3.1" 基准总体评价

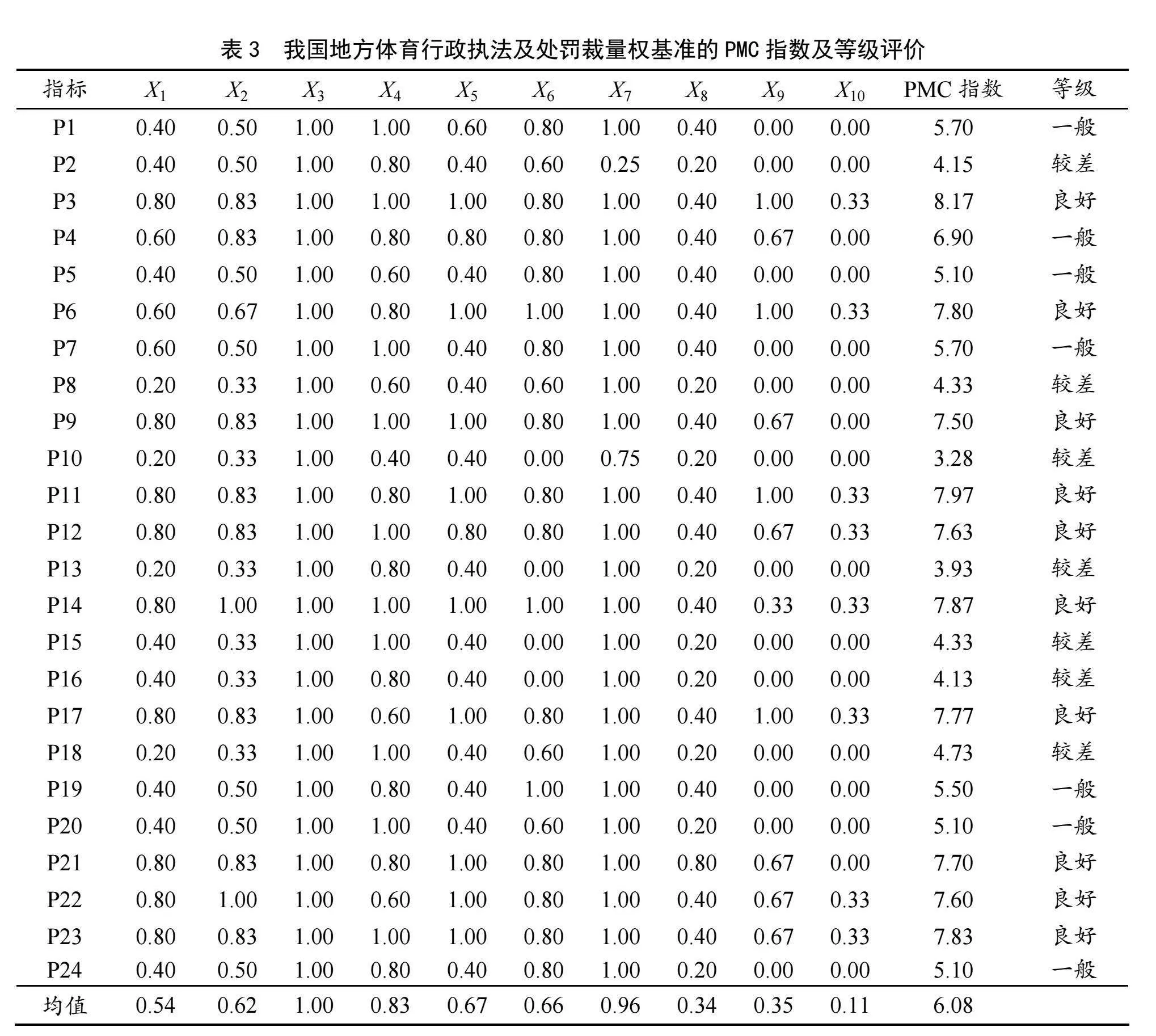

总体看,我国24个省级行政区基准的PMC指数均值为6.08分,没有基准获得优秀等级的良好等级10个,一般等级7个,较差等级7个(见表3)。应该说,这一情况与国家的要求还有不小的差距,地方体育行政裁量权基准制度建设任重道远。

通过表3可以看到,第一,PMC指数评价等级为“良好”的基准,得分从高到低依次为:天津(8.17)、江苏(7.97)、山东(7.87)、西藏(7.83)、贵州(7.80)、四川(7.77)、宁夏(7.70)、江西(7.63)、内蒙古(7.60)湖南(7.50)。这10个基准整体设计较为合理,适用范围较为明确,执法主体责任和实施程序,以及裁量阶次和处罚标准比较清晰,同时也提出了较为多样的监督检查举措。第二,PMC指数评价等级为“一般”的基准,得分从高到低依次为:安徽(6.90)、北京(5.70)、河北(5.70)、黑龙江(5.50)、湖北(5.10)、广西(5.10)、新疆(5.10)。这7个基准总体研制较为规范,明确了体育行政执法及处罚的适用范围、阶次、类型和程序,为进一步实施提供了依据。但是这些基准在多样化实施举措,以及监督管理、权利救济方面的系统性考量与设计还不够,需要进一步完善。第三,PMC指数评价等级为“较差”的基准,得分从高到低依次为:甘肃(4.73)、陕西(4.33)、河南(4.33)、重庆(4.15)、福建(4.13)、辽宁(3.93)、吉林(3.28)。这7个基准不规范的问题比较突出,其中仅对体育行政执法和处罚的范围和阶次进行了规定,执法及处罚程序、权利救济程序的设计不健全,缺乏有效的实施和监督机制,这些极易造成基准在实施时面临更大的困难和挑战。

3.2" 基准各指标的横向分析

从建模数据看,24个省级行政区基准对大多数的指标进行了规定,但仍然有少数基准对多元实施举措、监督管理机制、权利救济等规定缺失。此外,24个省级行政区基准的得分也存在很大差异,反映出裁量权的侧重点不同,也反映出体育行政权优化配置还有很大空间。具体分析如下:

第一,基准要求指标(X1)的均值为0.54分,其中天津、湖南、江苏、江西、山东、四川、宁夏、内蒙古、西藏9个省级行政区得分均在0.80分以上,吉林、辽宁、甘肃、河南4省得分仅为0.20分。该指标反映出不少省级行政区基准对国家推动行政改革整体要求的贯彻还不够充分。通过对二级指标的分析看,24项基准在“体育基准裁量权合理配置(X1:2)”和“明确目标导向(X1:5)”指标的得分较高,这说明所有基准的目标较为清晰,都重视规范各级体育行政执法主体的裁量权。但是基准在其他指标上反映出的问题却十分突出,主要表现为:一是基准在“贯彻新发展理念(X1:1)”指标上的得分比较低,仅有河北、陕西、福建、新疆4个省级行政区的基准提及了新发展理念,这说明很多地方体育行政部门还没有确立与国家经济社会高质量发展相适应的观念。二是62.50%的基准未明确“完善体育行政执法和处罚程序(X1:3)”的要求,这不利于进一步建立细化的程序和机制,也不利于形成充分的执法和处罚依据,这是当前需要解决的关键问题之一。三是54.17%的基准未明确“体育行政执法及处罚监督机制(X1:4)”的要求,这不利于深化推进体育行政监督机制的完善。

第二,主体职责指标(X2)的均值为0.62分,其中山东和内蒙古获得满分,河南、吉林、辽宁、陕西、福建、甘肃6省得分仅为0.33分。该项指标反映出很多省级行政区的基准还需要进一步明确体育行政执法主体职责,切实践行社会责任。通过进一步对二级指标的分析看,24项省级行政区基准在“依法制定所辖区域的体育行政处罚裁量权基准(X2:1)”“严格遵循法定执法程序和范围(X2:2)”和“依据基准实施体育行政处罚(X2:3)”指标上的得分较高,这说明地方体育行政部门对执法和处罚的界限进行了比较清晰的界定。但也应该看到,这些基准在其他指标方面还存在很大的提升空间,主要表现为:一是54.17%的基准未明确规定“体育行政执法部门应保障当事人的陈述权、申辩权和救济权(X2:4)”的职责,这不利于深入贯彻落实“权力与权利适配”的基本理念,也不利于建立针对性的权利救济机制。二是87.50%的基准未明确规定“执法责任人承担不当执法行为后果的法律责任(X2:5)”的职责,这不利于规范行政执法人员行为,会使行政执法存在较大的“权力寻租”风险。三是54.17%的基准未明确规定“各级体育行政执法部门应自觉接受监督检查(X2:5)”的职责,这不利于建立相对独立的监督检查机制,也不利于指导下级体育行政部门开展工作。

第三,裁量依据(X3)的均值为满分1.00分,这说明各省级行政区的基准制定都明确了具体的行政执法和处罚裁量权范围,且每项工作都有比较充分的法律法规依据。例如,基准均对依据《中华人民共和国体育法》(以下简称《体育法》)《体育赛事活动管理办法》《公共文化体育设施条例》《经营高危险性体育项目许可管理办法》《预付卡管理条例》《彩票管理条例》《反兴奋剂条例》等对相关业务和活动的行政执法与处罚进行了细化规定。这些依据既有法律法规的明文规定,也有原则性规定,体现出基准严谨性和灵活性的结合,有利于形成量化的体育行政裁量权标准。"""" 第四,基准适用范围指标(X4)的均值为0.83分,其中北京、天津、河北、湖南、江西、山东、陕西、甘肃、广西、西藏10个省级行政区的基准获得满分,其余大部分省市基准得分都在0.60分以上,仅有吉林基准的得分为0.40分。该指标反映出绝大多数省级行政区的基准对具体管理业务都有较为明确的规定,这也进一步印证了指标X3的情况。通过对二级指标的分析看,24个省级行政区基准的裁量范围较为清晰,大多数都对《体育行政执法事项指导目录》所规定的5类体育行政裁量权进行了明确。但是部分基准适用范围也存在不全面的问题。37.50%的基准没有将“兴奋剂管理(X4:1)”纳入适用范围;29.20%的基准没有包含“体育赛事活动的管理(X4:5)”;内蒙古基准中缺少“高危险性体育项目的管理(X4:2)”;湖北、吉林、辽宁3省基准没有涉及“体育彩票管理(X4:4)”。《意见》中明确提出“法无授权不可为”,基准适用范围是行政执法和处罚裁量的基础,是保障体育行政执法运行效率的关键。基准适用范围不全面会导致执法和处罚缺少依据,造成行政执法权限争议,不利于开展体育行政执法活动。

第五,执法及处罚程序指标(X5)的均值为0.67分,其中天津、贵州、湖南等9个省级行政区的基准获得满分,重庆、湖北、河北、河南等11个省级行政区的基准得分仅为0.40分,这反映出基准对执法和处罚程序的整体设计还需要提升。通过进一步对二级指标分析看,24个省级行政区基准在“行政处罚决定(X5:4)”和“执行(X5:5)”方面的得分比较高,表明基准都细化了行政违法行为的具体情节,同时也提出了较为完善的公开机制。但是基准在执法及处罚程序方面还存在很大不足。一是有58.30%的基准没有涵盖体育行政执法“调查取证过程(X5:1)”。《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称《行政处罚法》)明确规定行政执法及处罚程序主要包括“调查取证、检查结果进行审查、告知当事人并听取意见、作出行政处罚决定、行政处罚执行”“违法事实不清、证据不足的,不得给予行政处罚”。这些规定表明调查取证是体育行政执法和处罚必不可少的环节之一。不少省级行政区的基准忽视了“调查取证”环节,这在实施中容易引发错用或者滥用处罚依据的情况,应引起高度重视。二是有54.20%的基准缺少“体育行政执法调查结果审核(X5:2)”“听取当事人意见(X5:3)”执法流程的设计。依据《行政处罚法》上述条款,需要对调查结果进行审核,并听取当事人的陈述、申辩才能作出处罚决定。这些规定是提高体育行政执法程序公正、公平合理及保障当事人合法权益的重要依据,部分省级行政区基准后续应予以完善,以充分体现程序上的公平、正义。

第六,裁量阶次指标(X6)的均值为0.66分,其中贵州、山东、黑龙江3省的基准获得满分,另有17个省级行政区的基准得分均在0.60分以上,而吉林、辽宁、陕西、福建4省的基准得分为0分。该项指标反映出绝大多数省级行政区的基准较为充分地理清了裁量权对应的关系,明确了执法和处罚的范围,总体上形成了“不予处罚(X6:1)、免予处罚(X6:2)、从轻处罚(X6:3)、减轻处罚(X6:4)及从重处罚(X6:5)”5个等级的裁量阶次,但是由于4个省级行政区的基准中没有对该指标设计,故而拉低了整体得分。通过进一步对二级指标分析看,大多数基准裁量阶次的精确性还需要提升。例如,仅有贵州、山东、黑龙江3省基准明确了免于处罚的具体情节,而其他大部分基准则将免予处罚归于不予处罚范畴。法理上看,不予处罚与免于处罚存在很大区别,前者是指行为事实不构成行政处罚意义上的违法,行为人不应承担相关责任;而免予处罚则是指行为事实已经构成了行政违法,但由于行为人有特殊情况而免予对其进行处罚[11]。还有部分基准将“从轻处罚”和“减轻处罚”混淆。从轻处罚是指行政机关综合考虑减免处罚因素,依法对违法行为人做出幅度或者程度较低的处罚[12]。减轻处罚则是指行政机关依据事实情节在法定的处罚种类、幅度降格至最低限以下给予违法行为人处罚[13]。从处罚程度上看,减轻处罚处于从轻处罚和免于处罚之间,从轻处罚必须在具体处罚幅度内进行裁量,而减轻处罚则可以在处罚幅度以下进行处罚。

第七,处罚类型指标(X7)的均值为0.96分,其中有22个省级行政区的基准获得满分,重庆的基准得分最低,仅为0.25分。该指标反映出绝大多数地方体育行政部门贯彻落实《行政处罚法》中的有关各类行政处罚的规定,形成了本地域处罚依据。对二级指标分析表明,24个省级行政区基准在“警告、通报批评(X7:1)”“罚款、没收违法所得、没收非法财物(X7:2)”“暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件(X7:3)”“限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业(X7:4)”指标上的得分较高,这说明地方体育行政部门设计了多元化处罚手段,坚持处罚与教育相结合,有利于维护当事人的合法权益。但是也应该看到,个别省级行政区的基准规定的处罚类型单一。例如,重庆市的基准处罚只有罚款、没收违法所得、没收非法财物处罚,这不符合《意见》中“坚决避免乱罚款,严格禁止以罚款进行创收,严格禁止以罚款数额进行排名或者作为绩效考核的指标”的相关规定。

第八,基准实施指标(X8)的均值为0.34分,没有基准获得满分,重庆、河南、吉林、辽宁、陕西、福建、甘肃、广西、新疆9个省级行政区的基准得分仅为0.20分。该项指标反映出地方体育行政部门没有高度重视行政裁量权基准的实施,缺乏系统设计。对二级指标的深入分析表明,24个省级行政区基准在“依法公开体育行政处罚决定(X8:2)”和“建立统筹协调机制(X8:4)”指标得分较高,这说明基准坚持公开、公正的原则,并注重部门间的统筹协调。但这一点远不足以支撑基准的高效实施。24个省级行政区基准均未明确对“执法人员培训(X8:3)”,23个基准没有形成“加大宣传普及力度(X8:1)”“推进行政执法裁量技术应用(X8:5)”的举措,这会造成基准难以得到高效实施。《意见》中明确提出加大宣传力度,加强对行政执法人员的培训,充分运用人工智能、大数据、云计算、区块链等技术手段,推进行政执法裁量规范化、标准化、信息化建设等一系列实施措施和要求。各省级行政区体育行政部门应融会贯通,将其创造性吸纳到基准制度的建设和实施中。

第九,基准监督管理指标(X9)的均值为0.35分,天津、贵州、江苏、四川4个省级行政区基准获得满分,北京、重庆、湖北、河北等13个省级行政区的基准得分均为0分。该项指标反映出地方体育行政裁量权监督管理机制还不健全,存在较大的“权力滥用”风险。对二级指标的进一步分析表明,有54.17%的基准没有监督管理方面的规定,这不利于防止和纠正体育行政处罚过程中的违法或不当行为。同时,虽然有29.17%的基准设计了对体育行政执法和处罚的监督,但不够全面,主要表现在监督主体不清晰,缺乏多元化的监督举措。具体来看,湖南、江西、山东、宁夏和西藏没有将体育行政执法和处罚裁量权“纳入法治政府建设考评体系(X9:2)”;安徽、山东、内蒙古基准中没有明确指出“公众参与体育行政执法监督和评议的途径和方式(X9:3)”。总体看,当前地方政府迫切需要建立健全体育行政监管机制,全面贯彻落实《体育法》的相关规定,这决定着体育法治建设的深化程度。

第十,权利救济指标(X10)的均值为0.11分,没有省级行政区基准获得满分,其中北京、重庆、安徽、湖北等16个省级行政区基准没有关于当事方权利救济的规定,该项指标反映出基准没有切实从保护多元主体合法权益的角度进行设计。《行政处罚法》第七条规定:“对行政处罚不服的,有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。”“公民、法人或者其他组织因行政机关违法给予行政处罚受到损害的,有权依法提出赔偿要求。”依据该条款,各省级行政区体育行政部门应依法保障当事人的陈述权、申辩权、请求行政赔偿权等一系列权利,但通过对二级指标分析看,仅有33.33%的基准提出了“当事人可以对体育行政处罚决定提出行政复议(X10:1)”;所有基准均未提及当事人可以申请“行政诉讼(X10:2)”和“行政赔偿(X10:3)”。这一情况与我国行政执法为民的基本理念存在一定的偏差,需要引起高度重视。

3.3" 不同等级基准的纵向分析

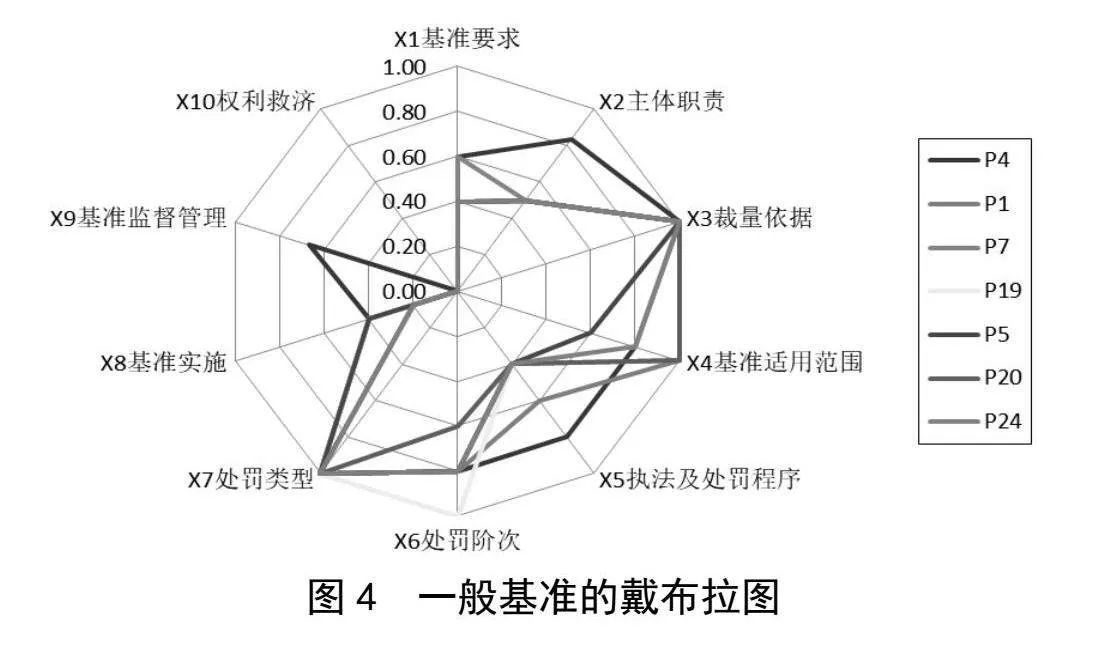

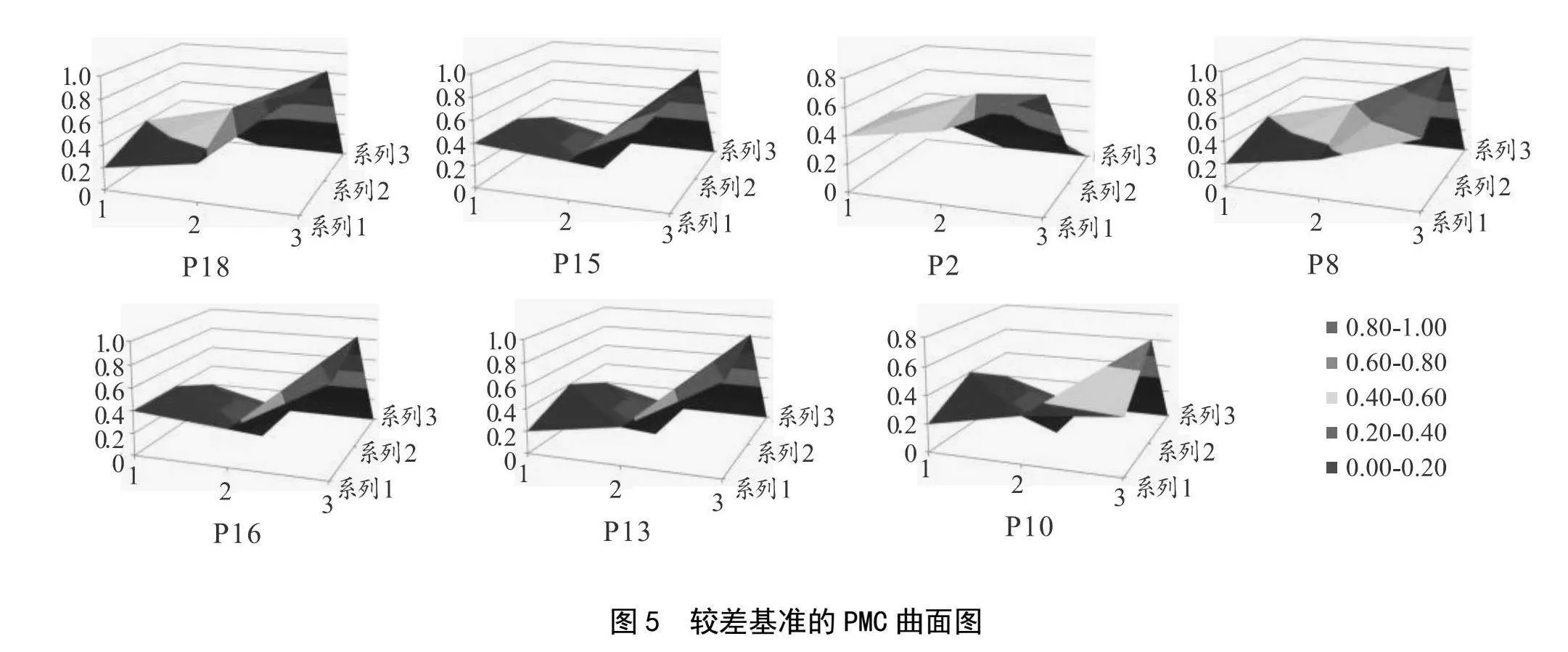

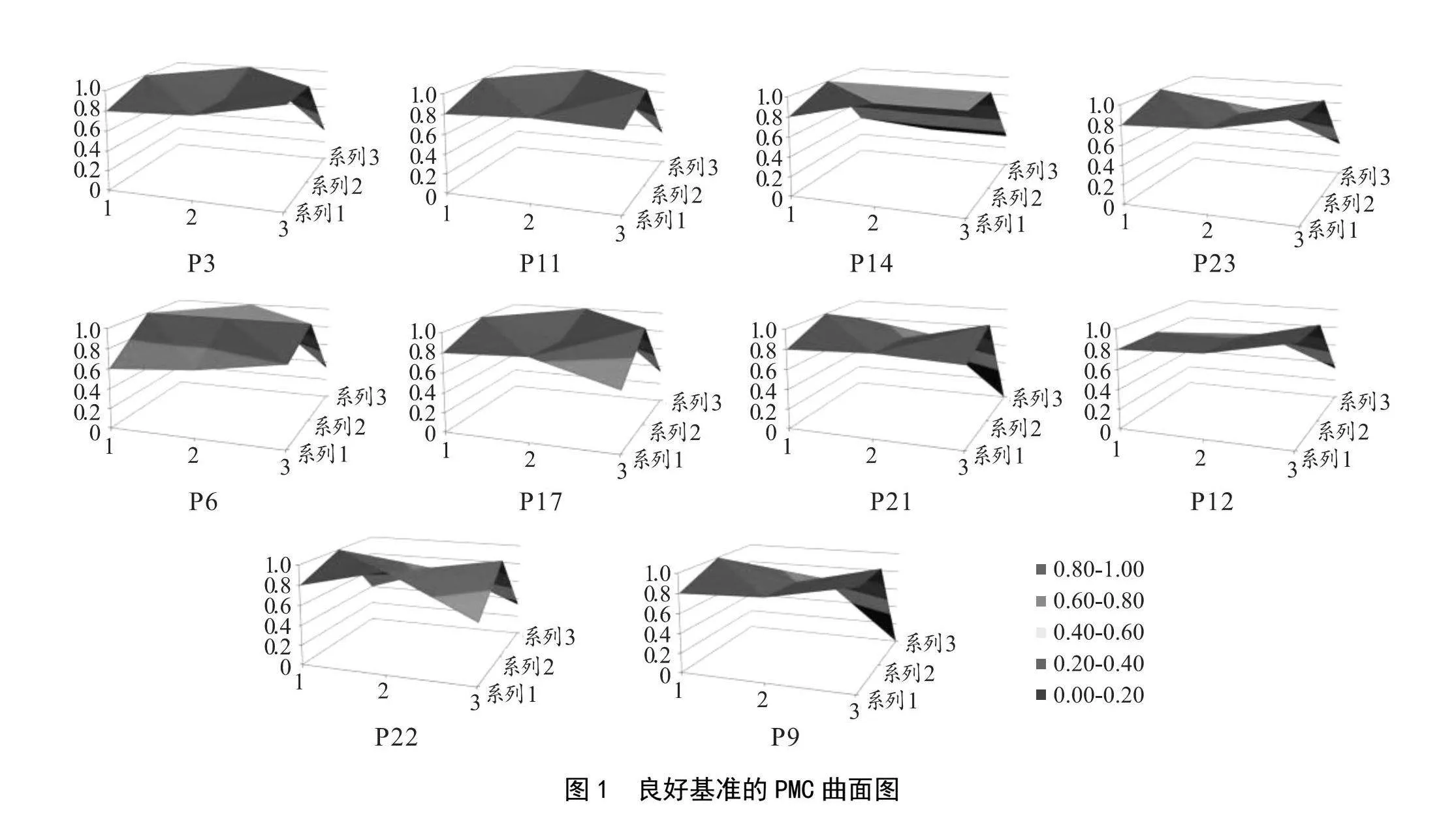

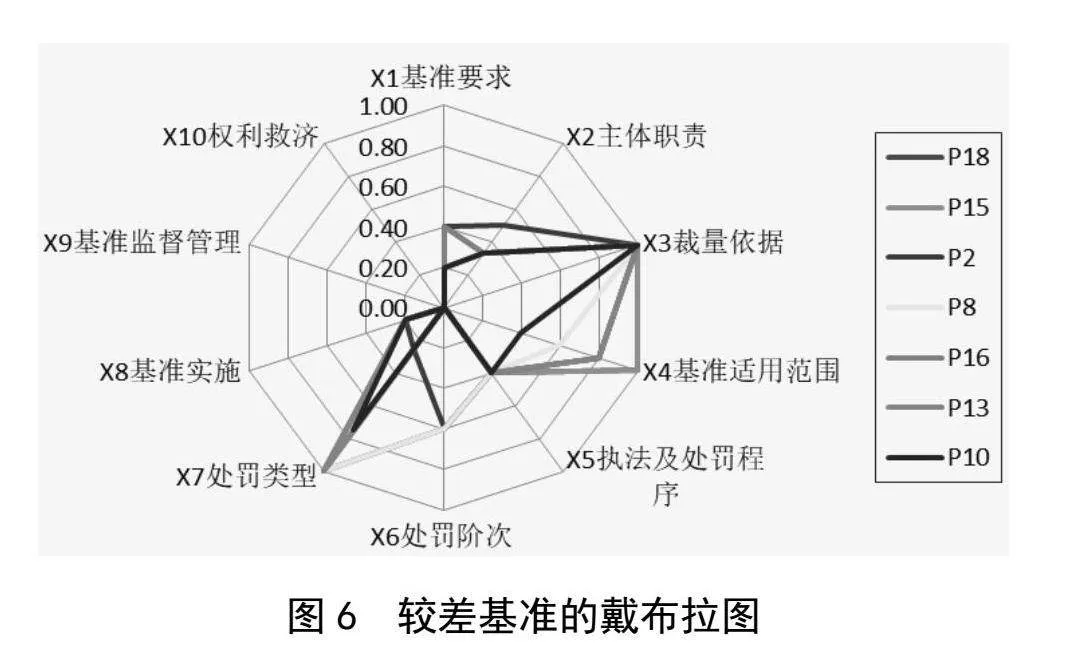

为了更直观地解构地方体育行政执法和处罚基准,研究进一步对良好、一般、较差3个不同得分等级的基准进行解析,并在此基础上绘制PMC曲面图和戴布拉图。PMC曲面图可以形象地展示各地方基准的指数得分,通过观察立体曲面的起伏变化直观地判断基准各指标的优势和不足;戴布拉图可以直观地展示多项基准某一指标的得分情况进行综合评价。具体分析如下:

1)良好等级基准的分析。

综合相关指标看,10个省级行政区良好基准的PMC指数均值为7.78分,其中天津市(P3)基准的得分最高,为8.17分,湖南省(P9)基准得分最低,为7.50分。这些省级行政区的基准基于国家对行政裁量权基准制定的要求,形成了较为系统的基准文本。通过绘制PMC曲面图和戴布拉图,可以清晰地看到良好等级基准呈现出以下两个方面的显著特征。

其一,指标的立体结构特征显著。一方面,10个基准的共性得分指标和失分指标较为一致。从PMC曲面图(见图1)看,10个基准曲面水平整体呈现前高后低、两边高中间低的态势,表明3个维度上(横轴、竖轴和纵轴)的显示度比较清晰,其中横轴和竖轴高得分指标和低得分指标比较集中,不足主要体现在“基准实施(X8)”“监督管理(X9)”和“权利救济(X10)”方面;纵轴则反映出10个基准在高得分指标上的相关法律法规依据较为充分,贯彻落实比较到位。另一方面,10个基准在内部一致性方面存在较大差异。从图可知,天津市(P3)和江苏省(P11)2项基准的PMC曲面明显处于坐标轴的更高水平,曲面水平整体更趋于平缓,凹陷程度更低,这说明两个基准的制定更为合理,内容更加全面、系统和具体,而其他基准在多项指标上的得分不够显著,需要进一步筑牢法理依据,提升翔实性。综合而言,10个省级行政区的基准离优秀等级还有一定的距离,基准张力急需提升,地方体育行政部门应立足本地域体育事业发展现实情况,整合优质资源,从多维度完善体育行政裁量权基准制度,全面优化稳固体育治理秩序。

其二,基准指标均存在短板,“木桶效应”比较明显。从戴布拉图(见图2)看,10个省级行政区基准高得分指标的趋势较为一致,但短板问题却比较突出,这极大制约了基准整体效应的发挥,需要引起高度重视。具体表现为:一是除宁夏(P21)基准外,其他省级行政区基准在基准实施(X8)指标中的得分仅为0.40分,这说明绝大多数省级行政区体育行政部门尚未建立完善的协同实施机制,多元化举措不足,没有充分理清“上下共治”的关系。二是有8个省级行政区的基准在“权利救济(X10)”得分仅为0.33分,2个省市的基准得分为0分,这反映出体育行政部门缺乏对保障公民体育权益的具体设计。依据前文分析,信息优势决定治理格局的优化。当上级体育行政部门集中各种信息后,会进行结构性配置,要求建立均衡的机制,对各类业务模块进行一致性支持,这既是原则,也是途径。各级体育行政部门应最大限度克服短板,将行政权力纳入完善的“制度笼子”,确保不出现漏洞。

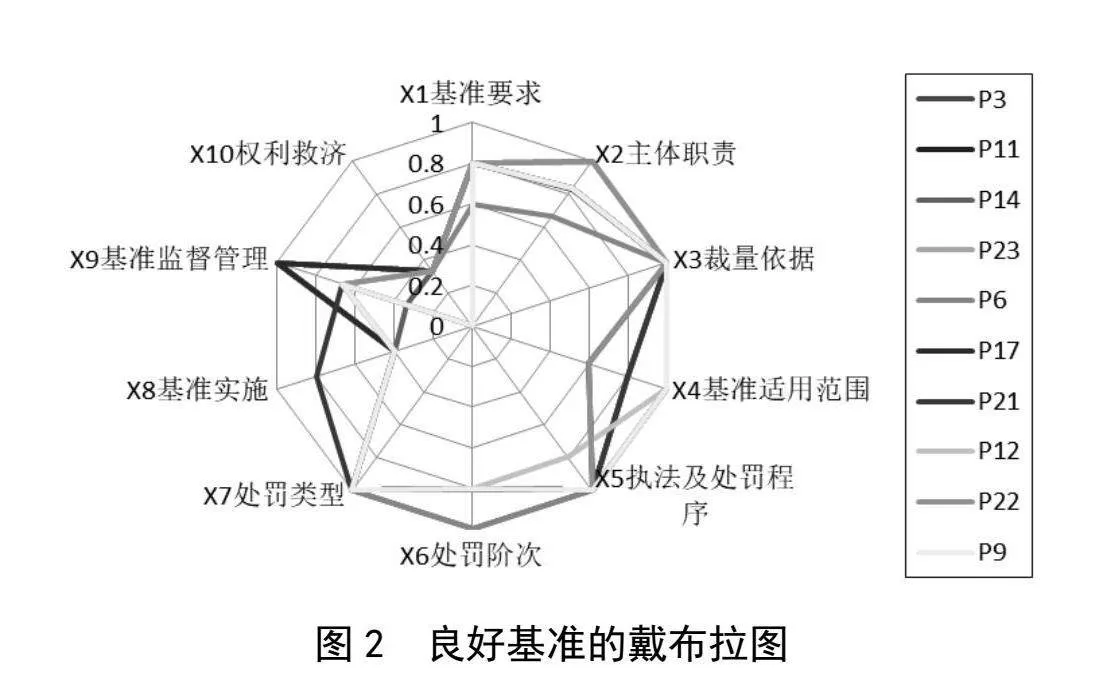

2)一般等级基准的分析。

综合相关指标看,7个省级行政区一般基准的PMC指数均值为5.59分,其中安徽(P4)基准的得分最高,为6.90分,湖北(P5)、广西(P20)和新疆(P24)基准得分最低,为5.10分。7个省级行政区的基准总体贯彻了国家相关文件的要求,但是在整体结构和指标分布方面还有很大的提升空间。

其一,整体结构不均衡,差异显著。与良好等级的基准相比,一般等级基准的整体结构差异明显。从PMC曲面图(见图3)可知,一方面,7项基准的横轴和竖轴呈现出较大跨度的左低右高态势,同时由左至右缓慢增长,但在某一临界点又呈现快速下降趋势,尤其是纵轴呈现中间高两边低,两侧向中间递进的立体结构。基准横轴和竖轴左侧和右侧得分低说明在“基准要求(X1)”“执法及处罚程序(X5)”和“基准实施(X8)”方面存在不足,需要进一步优化和完善。纵轴中间高反映出基准在“适用范围(X4)”和“处罚类型(X7)”方面表现较好,反映出体育行政部门比较重视执法和处罚对象、范围。另一方面,7个省级行政区基准中的得分差达到了1.8分,这一落差也反映出不同基准结构跨度大,整体需要提升。其中安徽(P4)的基准得分最高,曲面水平趋于平缓,左右两侧得分差异性小,而其他6个基准的纵横跨度曲线非常明显,说明不同基准之间的一致性存在很大不足。而进一步分析看,7个省级行政区基准离优秀等级的差距大,说明地方体育行政部门对“行政裁量权”的深入设计不足,未能形成多维度相互衔接和支持的结构性内容,这会影响基准的有序运行,尤其是会增加共治面临的风险。

其二,基准指标得分分布较为一致,高得分指标有4项,较低得分或低得分指标6项。从戴布拉图(见图4)看,7个省级行政区基准得分主要集中在“裁量依据(X3)”“基准适用范围(X4)”“处罚阶次(X6)”和“处罚类型(X7)”4项指标上,而其他6个指标得分均低于0.55分,尤其是“基准监督管理(X9)”得分仅为0.10分,“权利救济(X10)”得分为0分。体育行政裁量权基准应具有统一性,也就是说,应涵盖主要的业务,建立针对性的程序、机制,并采取有效的实施举措。功能主义进路认为,确立制度框架,能够为政府权力运行提供一种有效和公正的结构,这正是国家推进积极职能改革的基本要求[14]。在这里可以看到,细化体育行政裁量权,并对其进行合理配置与规制是推进体育有效治理的重要内容和手段,这也是体育行政权力制度改革的重点和难点。目前,这7个省级行政区的基准与国家推进体育行政改革的要求还有不小的差距,需要高度重视基准制度的系统性建设。

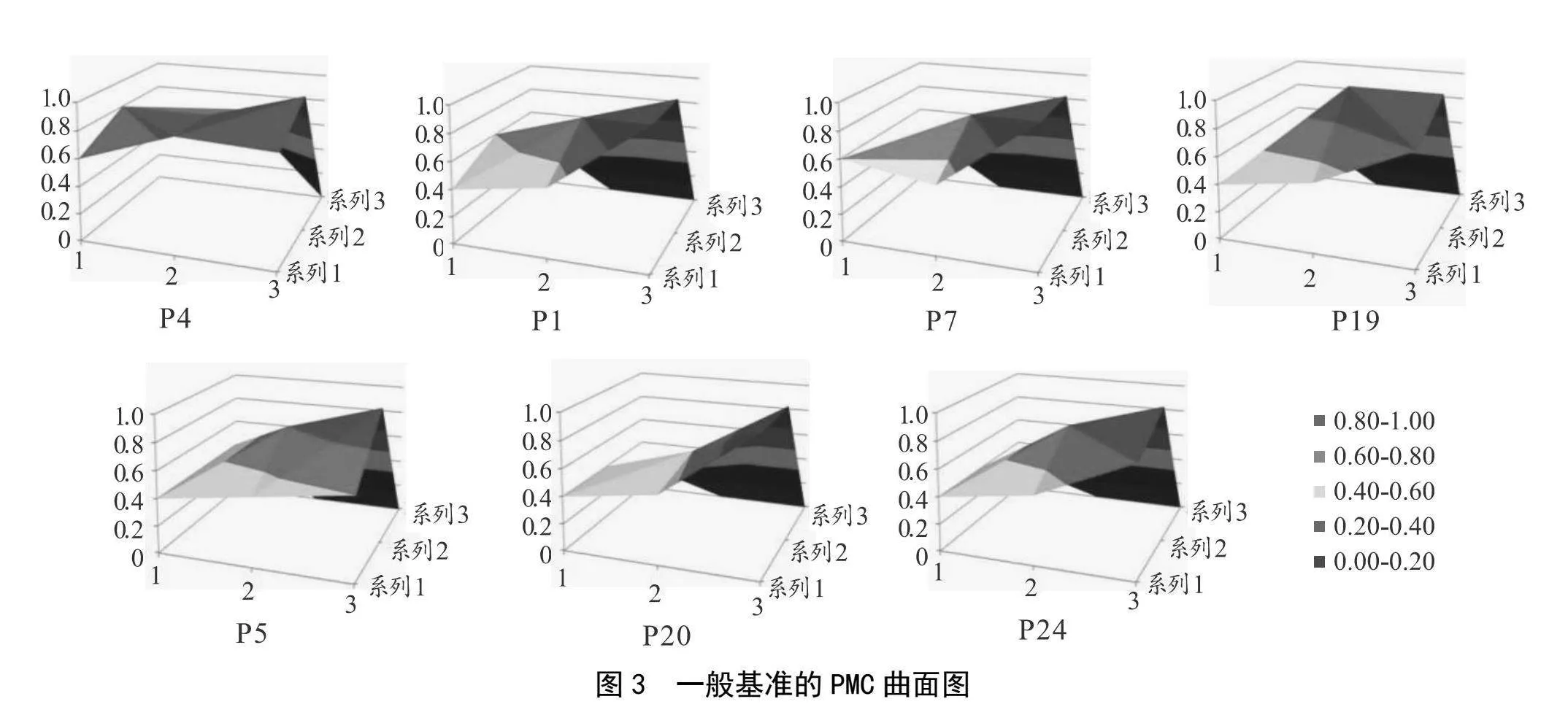

3)较差等级基准的分析。

综合看,7个省级行政区基准的PMC指数得分都在5分以下,均值为4.13分。这些基准的共性问题十分突出,还没有形成基本的制度框架,难以为体育行政执法和处罚提供切实的依据。从PMC曲面图(见图5)看,7个省级行政区基准整体处于低曲面水平,呈现左侧曲面平缓,右侧快速增长的两种态势,表明基准整体得分较低。从戴布拉图(见图6)看,7个省级行政区基准仅有“裁量依据(X3)”“基准适用范围(X4)”和“处罚类型(X7)”3个指标得分达到0.60分,其余指标均低于0.40分。“行政裁量基准通过对基层行政执法经验的提炼、细化与量化等控制技术的运用,能够为行政机关具体的裁量活动提供相对统一的行动标准,对行政裁量权的膨胀与滥用具有积极的遏制功效”[15]。体育行政裁量权基准与我国体育领域深化改革密切相关,体现出未来一个阶段国家全面细化行政规则之治的总体趋势。地方各级体育行政部门应当“应时而动,顺势而为”,要妥善划定不同层级体育行政部门的权限,赋予其更为灵活的裁量权,并积极建立行政相对人适度参与的运行机制和互动机制。在这一过程中,作为顶层设计的省级行政区的体育行政部门责无旁贷,应当切实履行法律职责,循证研制基准制度,并确保其实体合理性。

4" 优化地方体育行政裁量权基准制度建设的建议

第一,各省级行政区体育行政部门应高度重视行政裁量权基准制度建设。体育行政裁量权基准制度是体育事业高质量发展的重要保障,关系到广大人民群众切身体育权益的实现,需要进行系统性建设。从各省级行政区基准分析情况看,目前对这一制度的重视程度还不够,只是搭建了体育行政执法和处罚的基本框架,离国家提出的“高质量推进行政法治建设”的要求还有不小的距离。针对这一情况,各省级行政区政府应统筹安排,将体育行政裁量权基准制度建设统一纳入行政法治建设体系中,统筹安排落实。同时,体育行政部门也应高度重视,在本行政系统内广泛宣传、培训,一体化循证完善体育行政裁量权基准制度,这关系到体育行政改革是否能够落地,是否能够全面回应和支撑国家战略改革的深化。

第二,各省级行政区体育行政部门应进一步充分解读国家相关法律法规,筑牢基准制度的依据和基础。国家相关法律法规为科学研制地方体育行政裁量权基准提供了重要依据,应充分解读,提升基准的张力结构。一方面,充分解读《行政处罚法》《体育法》《意见》等具体规定和原则性规定,构筑扎实的依据,整体完善10个指标的总体要求,尤其是重点调整低得分指标,补充缺失指标,强化基准内在逻辑的一致性。另一方面,应依据相关法律法规,对地方体育行政许可、行政确认、行政给付、行政检查等的裁量权予以明确。目前各省级行政区的基准仅对体育行政执法和处罚进行了规定,其他相关权力并未明确,极易造成制度难以高效落地。

第三,各省级行政区体育行政部门应强化执政为民理念,完善协同实施机制,采取多样的改革举措。“执政为民”是贯彻落实“以人民为中心”发展理念的具体体现,其要求为行政法治建设注入新的生长因子[16],同时要求深入到具体工作中去,切实采取有效举措,维护人民利益。从各省级行政区基准及实施情况看,目前还缺乏维护群众体育权益的多样途径和手段,尤其是过程性的监管和评价机制缺失。针对这一情况,地方体育行政部门应立足数字信息平台建设,建立健全多业务领域的“大协调”运行机制,创新基准实施举措。“上下共治”的核心是依托信息优势,强化具体部门和多元主体的实务治理,这就要求上级体育行政部门必须转变观念,统筹决策和布局,在合理配置行政权的同时,赋能有资质的部门或主体,开展网格化治理,切实提质增效。

参考文献:

[1] 石佑启. 基于中国治理实践的行政法学命题转换[J]. 中国社会科学,2023(9):24-46.

[2] 林鸿潮. 履行行政职责的作为可能性[J]. 法学研究,2022,44(6):39-55.

[3] 向静林,艾云. 数字社会发展与中国政府治理新模式[J]. 中国社会科学,2023(11):4-24.

[4] 黄其松. 数字时代的国家理论[J]. 中国社会科学,2022(10):60-74.

[5] 刘世定. 危机传导的社会机制[J]. 社会学研究,2009,24(2):27-38.

[6] 郭晔. 中国式法治现代化概念的逻辑构造及其展开[J]. 法学研究,2024,46(2):3-19.

[7] ESTRADA M. Policy modeling definition,classification and evaluation[J]. Journal of Policy Modeling,2011,33(4):523-536.

[8] ESTRADA M. The policy modeling research consistency index(PMC-Index)[J]. SSRN Electronic Journal,2010,(10):1-13.

[9] 张文鹏,宣江鑫,谌平. 我国3版义务教育体育与健康课程标准量化比较[J]. 上海体育大学学报,2024,48(2):14-24.

[10] 侍崇艳,韩萍萍,张美玲,等. 基于PMC指数模型的青少年体质健康促进政策量化评价与实证研究[J]. 体育与科学,2022,43(6):73-85.

[11] 中国人大网. 在行政处罚中如何运用和理解免予处罚、从轻和减轻处罚的规定?[EB/OL]. (2019-05-23) [2024-06-21]. http://www.npc.gov.cn/c12434/c1793/c1859/ c2240/c2383/201905/t20190523_7513.html

[12] 王志平. 论行政处罚适用的构成要件[J]. 现代法学,1997(5):87-90.

[13] 谭冰霖. 论行政法上的减轻处罚裁量基准[J]. 法学评论,2016,34(5):178-190.

[14] 周佑勇. 行政裁量的治理[J]. 法学研究,2007(2):121-132.

[15] 章志远. 行政裁量基准的兴起与现实课题[J]. 当代法学,2010,139(6):68-75.

[16] 江国华,李鹰. 行政法的全球视野——行政法学研究的新方法[J]. 环球法律评论,2011(6):57-69.