半熟人视角下城市广场舞休闲冲突的形成与消解

2025-01-22鲁清曌彭菲黎耀奇

摘""""" 要:近年来,城市广场舞冲突问题不断涌现,给城市发展和居民日常休闲活动带来一系列困扰。研究从半熟人视角出发,基于扎根理论,对城市广场舞休闲冲突的形成过程和消解机制进行探索性研究。研究认为,“半熟人”的人际特性交织着熟人和生人双重运行逻辑,是城市广场舞冲突发生的重要情境条件;不同利益群体在广场舞场域内进行“再熟人化”实践,交替性时空竞争和磋商过程构成其核心内涵;通过同时抱持正式和非正式磋商,半熟人社交下的广场舞休闲冲突本质上是一种“功能性冲突”,即通过“容忍”机制溶解分歧,避免冲突显化;通过“能动性”机制,利益群体不断反思广场舞实践的意义,以寻求冲突的消解,二者共同反馈广场舞“再熟人化”实践,凸显广场舞休闲活动的社会功能和价值。

关" 键" 词:体育社会学;广场舞;半熟人关系;功能性冲突;扎根理论

中图分类号:G80-05""" 文献标志码:A""" 文章编号:1006-7116(2025)01-0072-07

The formation and elimination of leisure conflict in urban square dancing from the perspective of semi-acquaintance

LU Qingzhao,PENG Fei,LI Yaoqi

(School of Tourism Management,Sun Yet-Sen University,Guangzhou 510275,China)

Abstract: In recent years, conflicts related to urban square dancing have continuously emerged, posing a series of challenges to urban government and residents' daily leisure activities. From the perspective of semi-acquaintance, this study explores the formation process and elimination mechanisms of urban square dancing leisure conflicts based on the grounded theory. The findings reveal that the interpersonal characteristics of \"semi-acquaintances\", which intertwine familiarity and unfamiliarity among individuals, serving as important prerequisites for the occurrence of conflicts in urban square dancing. Different stakeholders engage in the practice of \"re-acquaintance\" within the domain of square dancing activities, with alternating temporal and spatial competitions and negotiations constituting the core essence. By simultaneously adopting formal and informal negotiation approaches, conflicts in urban square dancing within the context of acquaintances are fundamentally \"functional conflicts\" - differences are dissolved through the mechanism of \"Acceptance\", preventing conflicts from escalating. Stakeholders reflect on the significance of square dancing practices to seek conflict resolution through the mechanism of \"agency\", and then both approaches contribute to the feedback loop of \"re-acquaintance\" in square dancing, so as to highlight the social function and value of square dancing leisure activities.

Keywords: sports sociology;square dancing;semi-acquaintance relationship;functional conflict;grounded theory

改革开放以来,我国城镇化进程快速推进,常住人口城镇化率从1978年的18%上升到2022年年末的65.22%[1]。快节奏的时代推着人们从“乡下人”变成“城里人”,生活从“定型生活”变为“半定型生活”,社会从“熟人社会”过渡到“半熟人社会”[2]。广场舞作为时代背景下独特的休闲活动,目前已成为广大市民特别是中老年人户外休闲锻炼的主要途径[3],亦是中国城市发展的纽带和载体,成为人们个性彰显和文化回归的重要方式[4]。然而,广场舞给市民带来积极作用的同时,噪音扰民、抢夺地盘等负面事件报道使得广场舞活动饱受争议[5],原本群众喜闻乐见的休闲活动逐步沦为城市的“心病”,成为社会泛污名化的主要对象[6]。更令人扼腕的是,管理制度和方式的滞后性、责任主体的模糊性,使得问题治理进一步陷入困境[7],大大降低了人们参与社会交往活动的幸福感和获得感[8],最终演变为制约我国社会和谐和社区治理的难题。

围绕广场舞休闲冲突,已有研究从静态视角划分了冲突类型[9]、分析诱发因素[10]以及造成的负面影响[11]。这些研究往往将广场舞冲突当作一种既定的社会事实加以论证[12],而对于冲突形成与消解的深层过程机制研究尚不充分,进而缺乏冲突管理行之有效的措施[13]。此外,以往广场舞冲突研究视角主要集中在地理空间系统[14]、公共治理[15]、法制建设[16]以及主体心理认知[17],而对于社会变迁关注不足,忽略了广场舞冲突的发生倚赖于我国城镇化转型的特殊时期,这是群体休闲冲突发生的重要情境基础。这一时期从乡村流向城市的人口逐渐脱离于以亲密关系为主导的熟人社会,形成关系松散、结构不稳定的半熟人社会[18]。贺雪峰提出的“半熟人社会”描绘由传统熟人社会到现代生人社会转型的中间状态,是理解当前我国社会实态及其治理的一个重要概念,为目前我国城乡社会互动格局奠定了操作基础[19]。半熟人社会是在熟人和生人社会的引导启发下产生,兼具熟人和生人社会的双重属性[20]。后续学者基本都沿用贺雪峰对于目前中国社会关系性质的界定,如张诚[21]分析城市化进程中乡村公共空间流变的内在根源之一是乡村逐渐由熟人社会向半熟人社会转变。本研究认为半熟人社会是城镇化、现代化背景下城乡互动发展过程中呈现出的独特运行逻辑和社会情境:城乡边界逐步模糊,社会交往趋于浅表,社会共识日渐式微,以“共同兴趣”论人际关系。在此背景下,礼制约束散失、人际包容度降低,行事逻辑不再碍于人情与面子,广场舞冲突也呈现出从原有隐蔽、间接的内隐式冲突转向正面、直接的外显式冲突,从合乎人情的自然性向合乎逻辑的社会性转变。鉴于此,为填补相关研究领域的不足,引入半熟人研究视角,利用扎根理论剖析社会形态以及人际关系特征是如何影响广场舞休闲冲突的形成与消解,以期为解决城市公共休闲冲突和治理提供理论支持与决策参考。

1" 研究设计与研究方法

1)案例地选取。广东省东莞市作为改革开放的前沿地区,城市化进程快,逐渐摆脱城乡二元对立局面,各镇街原行政村落与城市区域相互融合,当地人与外来流动人口交流碰撞,社会多元性、异质性增加,人与人之间熟悉程度降低,地方性共识逐渐瓦解,形成了典型的半熟人社会[18]。此外,相较于广州、深圳等周边竞争激烈的城市,东莞市生活节奏较慢,市民休闲锻炼需求较为丰富,休闲冲突也不断增加。因此,研究以东莞市老区莞城的东门广场(D)、新区南城的景湖时代城广场(J)以及虎门执信公园(H)3个具有代表性的广场舞聚集点为案例地,3个不同区域的广场舞群体有足够大的身份差异,符合最大差异的信息饱和法的操作规则[22]。

2)研究方法。研究采用扎根理论方法,从经验材料中构建理论模型。该方法最早由社会学家Glaser等[23]提出,它能够探究尚未或有限了解的特定领域,或通过分析特定情境下群体的认知、行为及互动过程,进而深入分析现象产生的原因,建构有价值的诠释理论[24]。因此也同样适用于群体互动的广场舞休闲冲突现象的研究。具体操作流程上,研究借鉴Pandit[25]的做法:确定研究问题后,围绕研究问题梳理相关文献,在此基础上进行实地调研,之后对调研过程中获得的一手数据进行三级编码,从而发展出新的理论命题。研究的目的是自下而上构建出半熟人视角下城市广场舞休闲冲突形成与消解的过程性理论框架。

3)资料收集。研究团队首先围绕“不同群体对广场舞的态度、产生广场舞冲突的过程以及冲突是如何消解的”等核心问题拟定访谈提纲,并邀请3名专家审核修订。随后按照目的性抽样方法在3个广场舞聚集点抽取不同性别、年龄、身份的受访对象进行半结构访谈。访谈时间跨度为2022年1—3月。访谈对象包括3个广场舞区域的广场舞舞者、周边住宅居民、广场保安、片区警长等共计25人次,访谈时间45~60分钟不等。为更好地记录访谈内容,在获得受访者同意的情况下,对访谈内容进行了录音,最终经过整理共得到近21万字的访谈材料。为确保数据的可靠性,对不同来源的资料进行三角检验,包括搜集相关文献、政策文件、网络报道等二手数据作为补充。为便于分析,将受访对象按照3个广场舞聚集点首字母“H*、D*、J*”的方式进行排序,H1到J6为受访者序号。

2" 模型建构

研究采用Corbin和Strauss提出的“程序化扎根理论”模式[26],借助分析软件Nvivo 12进行程序化三级编码,建构出实质理论框架。三级编码依次是:一级开放性编码、二级主轴编码和三级选择性编码。

2.1" 开放性编码

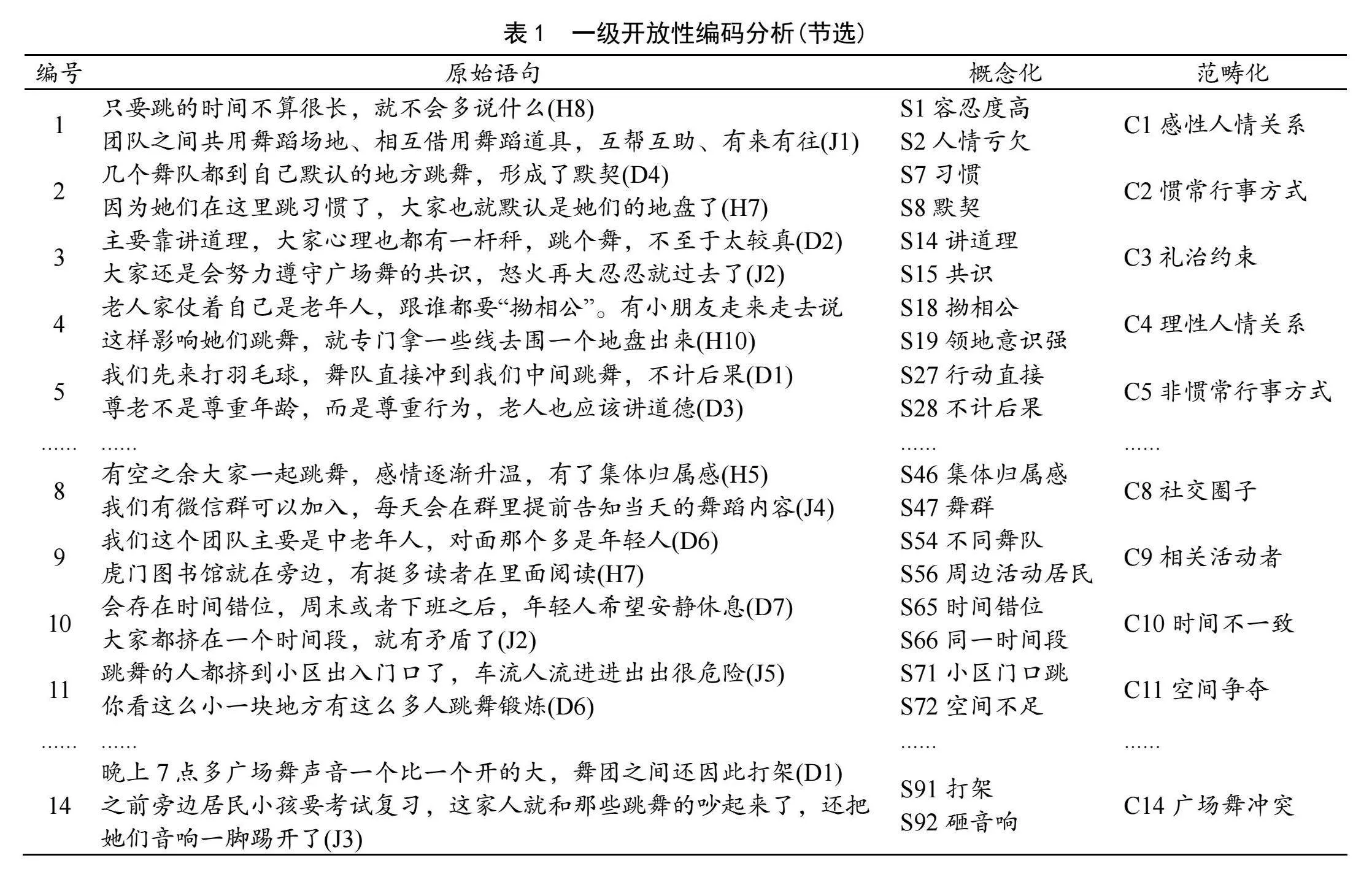

忠于原文词句逐句逐行阅读和分析材料,进行概念化处理。将概念化的词语进行频次统计,保留出现频次较高概念(两个筛选标准:出现两次及以上的保留;出现一次但重要的保留),并提炼出类似概念从属范畴。经过两次编码和多次比较修正,最终提取102个概念和14个范畴,示例结果如表1所示。

2.2" 主轴编码

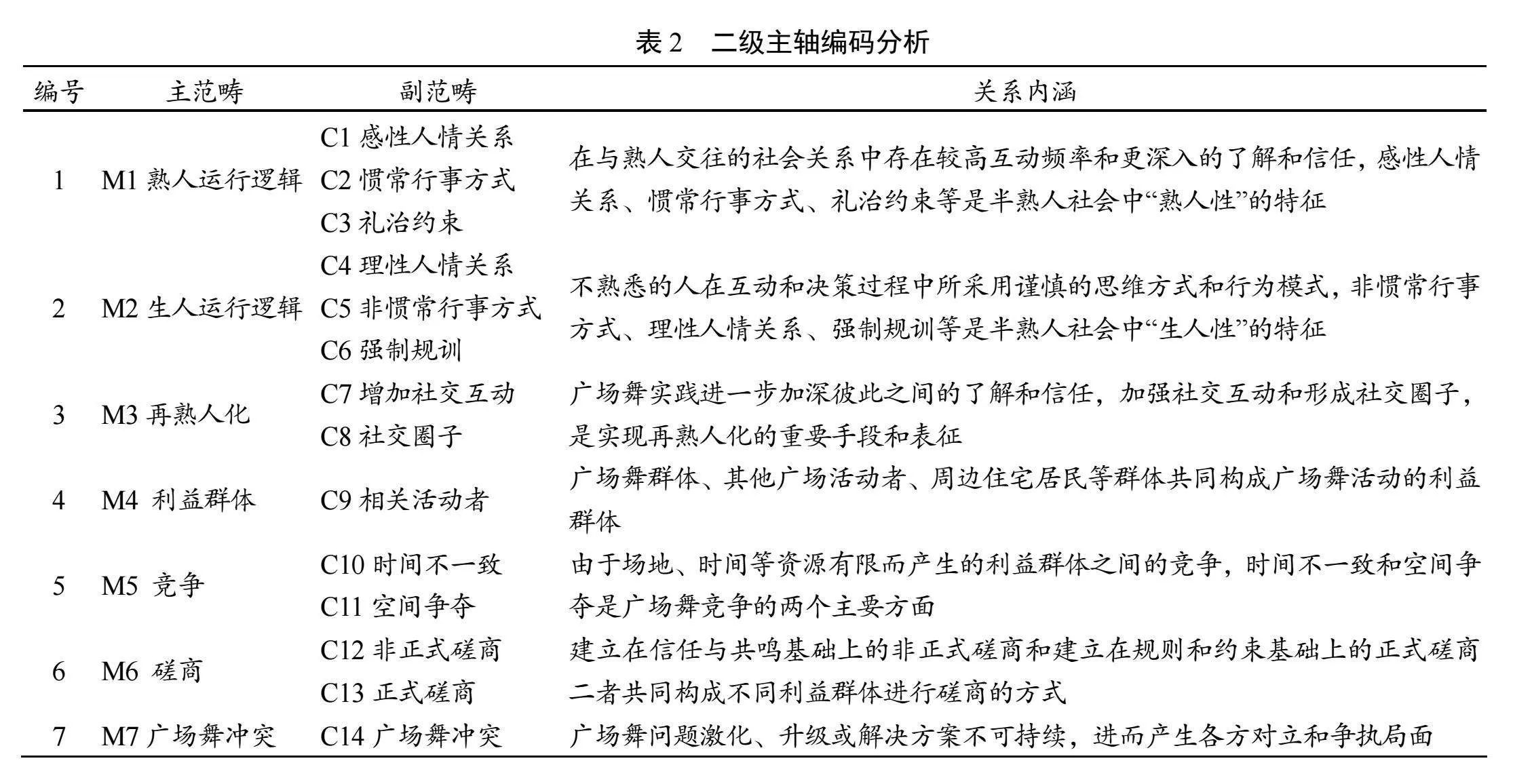

开放式编码得到的概念和范畴基本都是孤立的,主轴编码的目的是在开放式编码的基础上建立各个范畴间的关系,将各个独立分散范畴进行优化和整合,不断推敲最终形成主范畴。本研究一共得到7个主范畴,结果如表2所示。

2.3" 选择性编码

三级选择性编码是根据主范畴的基本含义,不断比较与推敲,识别出它们之间存在的关系结构,以此为基础,发展出能够串联整个广场舞休闲冲突的故事线,并找出该研究的核心范畴,统领各主范畴,最终尝试构建出新的理论框架。该阶段,通过对主范畴的深入分析,主范畴之间的脉络已经非常清晰,结合研究主题,研究以“广场舞休闲冲突的形成与消解”作为该研究的核心范畴,统领其余各主范畴,并以故事线的方式串联核心范畴和主范畴,构建出新的理论模型,如图1所示。这一模型主要包括客观情境变迁、主观社会联系和互动、决策和行动结果3个部分。

2.4" 理论饱和度检验

为了进一步确保研究结论可靠性,两名经验丰富的研究人员对预留的1/5资料再次进行“背靠背”独立编码并将结果进行相互验证,通过是否有新的范畴涌现验证理论模型是否达到理论饱和。检验结果表明,生成的理论框架未出现新的范畴,也没有发现范畴之间有新的联系。在此基础上,进一步做两方面的检验工作:重新梳理、阅读有关广场舞休闲冲突研究领域的核心论文;对5位不同身份人士进行补充访谈并完成编码。两方面的检验结果均未出现新的范畴或联系。以上工作共同确保得出的理论模型已达到理论饱和。

3" 模型阐述与研究发现

3.1" 半熟人情境下的广场舞休闲

城镇化进程和城市发展战略的推进带来城乡人口流动,为半熟人社会的形成奠定了基础。原有社会网络发生断裂和重组,人际交往的范围和方式发生了混杂,熟人和生人行动逻辑相互交织,共同构成半熟人情境的特征。城市广场舞也正是在这样交叉性的社会情境下崛起的一种运动和社交现象。作为集体性的休闲运动,广场舞在城市公共休闲场所如广场、公园等地广泛开展,舞者以群体形式参与,通过共同的兴趣和活动需求建立联系,和其他活动群体相区别。如受访者(J4)提及:“这里最少也活跃着7、8个舞团,有跳平四步舞、伦巴、柔力球舞等,大家根据自己的兴趣爱好加入不同的舞团。”除了单个广场舞群体本身,广场舞实践往往涉及不同背景和社会关系的人群,包括其他广场舞群体、其他广场或公园活动群体等。不同利益群体之间相互交织,彼此行事逻辑兼具熟人和生人逻辑,共同塑造半熟人情境下的广场舞实践。其中,广场舞实践中的熟人逻辑强调情感联结,注重讲交情、重人情,利益群体之间往往依赖于习惯和传统礼俗建立和维护稳定的人际关系。与此同时,生人之间强调边界清晰和契约精神,利益群体之间更加理性,避免暴露过多的情感。半熟人社会情境下这种独特的交叉性行动逻辑共同塑造广场舞实践。由此,转型期的中国,当传统熟人社会逐渐式微,广场等公共空间中利益群体的共同体认知还未真正建立起来[27],从社会变迁中人际交往的特征出发理解和解释广场舞冲突的演变过程,有助于揭示冲突背后更为复杂的机制和不同利益群体之间的互动关系。本研究提出命题一:客观情境变迁影响城市多元利益群体的休闲联系与互动。半熟人关系的休闲社交活动兼具熟人和生人双重交叉性逻辑,是城市广场舞冲突发生的重要情境基础。

广场舞实践中,熟人运行逻辑主要由感性人情关系、惯常行事方式和礼治约束3个要素构成,彼此相互影响,共同形成社会联系的基础和纽带。(1)感性人情关系。强调利益群体之间注重情感联结和人情亏欠,也因此更加关注彼此情绪和需求,通过关心、包容和支持加强彼此之间的接触,这种感性人情关系有助于建立和维护稳定的社会联系。正如受访者(H8)提及:“只要他们跳的时间也不算很长,就不会多说什么,大家都还是挺包容的。”(2)惯常行事方式。熟人交往逻辑里各利益群体遵循约定俗成、默认的行事规矩。人际之间重视习惯的作用,思维和行为逻辑往往诉诸于惯常方式和传统习俗,进而在交往的过程中以此作为准则作出相应的评估和反应。在笔者访谈的过程中,受访者(D4)也提到:“我们这里基本上就那么几个舞队嘛,大家都习惯到默认的地方跳舞,都形成默契了。”(3)礼治约束。利益群体基于熟人人际认知采取应对方式,这种应对方式是在一定时期思维惯性基础上和社会化学习后做出的响应。其中,一位广场舞者(J2)这样指出:“大家还是会努力符合社会的期望,遵守广场舞的共识和价值观。”而另一位广场管理者(D2)也表示:“舞团之间或者和旁边活动群体有问题主要就是靠讲道理,大家心里也都有一杆秤的,也就跳个舞,不至于太较真。”

除此以外,半熟人情境下的广场舞实践也交织着生人运行逻辑。社会互动和联系建立在一种以契约为核心的基础上,包括理性人情关系、非惯常行事方式和强制规训3个要素。(1)理性人情关系强调各利益群体注重理性思考和利益算计,追求自身的目标和利益,因而在社交互动中更注重公平与契约精神。受访者(D2)提到:“这对父子先在这里打羽毛球,然后这块地以往是这个舞队跳广场舞的,现在双方都不退让嘛。”(2)非惯常行动逻辑主要表现在各利益群体不拘泥于传统习惯规矩、不按照套路出牌、行事冲动直接等方面。比如,一名受访者(D1)提到:“明明是我们先来打羽毛球的,打着打着,他们来了几个大妈赶我们走。我们不愿意,他们就直接在我们中间跳舞,不计后果,还叫我们不要砸到他们。”(3)强制规训是生人之间的应对逻辑,即问题的解决常常诉诸于法律条文、规章制度,它是公认的权威和准则。这种方式能够直接、高效解决问题,但僵化和刚性的方法也容易使问题简单化和片面化。如其中一位受访广场舞者(H10)这样说道:“我们让他们小声点,就说没有分贝仪,怎么知道我们声音大不大,凭什么叫我们小声点呢。”而从管理者(D2)立场出发则表示:“在执法方面,搜证工作有一定的难度,动不动就要问哪条法律规定的。”基于以上分析,本研究提出命题二:城市广场舞的熟人社交逻辑包含感性人情关系、惯常行事方式和礼治约束3个维度;而生人社交逻辑包括理性人情关系、非惯常行事方式和强制规训3个维度。

3.2" 广场舞休闲:再熟人化实践

作为半熟人情境下典型的日常休闲运动,城市广场舞为不同利益群体提供“再熟人化”实践可能,以此抵抗疏离,试图恢复正在瓦解的亲密关系。然而,随着广场舞的普及和受欢迎程度的提高,资源也日渐有限,时间不一致和活动空间不足成为制约广场舞实践的主要因素。一方面,工作、家庭或休闲等活动时间的不一致性,导致广场舞者、其他广场活动者、周边住宅居民等不同群体在特定时间段内产生各种冲突。正如受访者(D7)抱怨道:“年轻人生活、工作和老年人会存在时间错位问题,特别是周末或者下班之后的时间,年轻人希望安静休息。”另一方面,活动空间不足归咎于城市规划、资源分配等因素导致可用场地空间有限,不同利益群体之间不得不发生争抢行为,抢占场地、排挤其他群体等。受访者(D6)也提到:“你看这么小一块地方有这么多舞团在锻炼,这个活动空间实在是不足啊!”正因如此,越来越多利益群体卷入竞争,争夺有限的时空资源。这与卢衍衡等[28]的观点一脉相承,即作为“生人社会”转型宏观背景下微观尺度上的“再熟人化”回应,广场舞实践面临着时间、空间等资源竞争的挑战。然而,这种竞争是循环迭代的过程。各方通过竞争表达自己权益和优先级的同时,也面临着不断磋商和调适,以确保各方都能够在诉求中获得一定程度的资源支持,最终达到某种意义上的平衡,平衡各方的需求和利益。由此,交替性的竞争和磋商过程成为再熟人化实践的核心内涵,并影响广场舞的实践效果。在此基础上,本研究提出命题三:利益群体间时空资源竞争和交替磋商过程构成城市广场舞“再熟人化”的核心内涵,进而在不断迭代与调适中影响利益群体的决策和行动。

3.3" 正式与非正式磋商:广场舞休闲冲突本质解构

竞争之下的磋商是广场舞实践可持续发展的重要环节。由于广场舞实践中交织着熟人和生人的交往逻辑,各方在磋商过程中会因此产生不同响应。研究表明,熟人逻辑下不同利益群体之间的磋商具有相对优势。基于相互信任的基础,各方能够持更加包容的心态寻求解决方案,并倾向于将广场舞实践视作一种长期性的互助组织,各方除能够获得暂时性的身心放松,会更关注整个实践场域未来的长远发展,维护紧密和谐的社交关系。因此,面对竞争和分歧时,利益群体之间会基于间接、隐忍的“熟人性”逻辑,采用非正式磋商方式进行磋商,有助于达到消解冲突的目的。正如一位受访者(H7)提到:“相互理解,不同时间段错开一下、灵活选择舞种,在大家休息、工作时候就尽量别跳那种节奏明快的舞蹈。”相比之下,生人逻辑下的磋商面临更多挑战,不同利益群体之间由于缺乏信任的基础,倾向于追求即时的快乐和满足。各方强调群体利益的最大化,忽视整体利益和长远的发展,往往采用“生人性”方式强硬、正式解决分歧,并且更容易受到即时情绪的影响,难以接受他人的建议或妥协,进而导致磋商过程陷入僵局,冲突显化,最终形成冲突。另一位受访者(H6)这样说道:“旁边有几队老年人倚老卖老,还说不得,稍微过去协调一下就一堆人对着你骂,动不动就说哪条法律规定了。”鉴于此,本研究提出命题四:利益群体在熟人社交逻辑下采用非正式磋商方式,有助于广场舞休闲冲突的消解;而生人社交逻辑下则倾向于采用正式磋商方式,助推广场舞休闲冲突的形成。

值得注意的是,研究进一步发现,上述广场舞“再熟人化”实践表现产生的冲突消解与冲突显化两种实践效果,并非完全对立。相反,二者之间存在一种相互牵制、相互转换的内在机制,它们之间是一种动态平衡的关系,共同反馈广场舞“再熟人化”实践。本研究将这种动态平衡机制称为“功能性冲突”,即一方面,熟人逻辑下的利益群体之间进行积极有效的“熟人性”非正式磋商,容忍度不断提高,规避了冲突显化。如受访者(D6)提及:“大家同时在广场上活动,还是会碍于面子有什么问题和矛盾私下里聊聊就好,不会拿到台面上来讲。”另一方面,生人逻辑下的利益群体之间往往因采取“生人性”的正式磋商手段导致冲突的显化,最终形成冲突,但这种冲突并非无法调和,相反,冲突的显化会促使利益群体发挥主观能动性,反思广场舞实践的功能与意义,促成新的规范和行为准则,以寻求冲突消解,进一步强化广场舞实践的功能和价值,另一位受访者(H6)说道:“之前舞队之间、舞队与周围活动群体之间冲突挺频繁的,动不动就辱骂、打架,现在陆续出台了一些规章制度,大家都会自觉遵守规则,更加珍惜一起休闲锻炼的机会,广场舞活动也越办越好”。因此,本研究提出命题五:半熟人关系下的广场舞冲突本质上是一种“功能性冲突”,冲突消解与显化通过“容忍”和“能动”机制对立统一,实现动态平衡,共同反馈广场舞“再熟人化”实践的功能和价值。

4" 讨论

理论突破:一是引入半熟人视角作为广场舞冲突形成与消解的研究视角。人际关系(结交朋友等)是影响广场舞者参与行为的重要因素,研究将半熟人引入对广场舞休闲冲突演化的分析框架,找到其特殊情境基础,进一步丰富和深化对于广场舞休闲冲突相关领域的研究。二是系统构建广场舞休闲冲突形成与消解的动态、过程性模型,弥补以往研究将广场舞冲突视为一种既定社会事实,孤立、静止地对其类型、作用影响进行分析[12],为广场舞休闲冲突研究提供了新的整体性洞见。三是发现了广场舞休闲冲突本质上是功能性冲突,打破以往研究认为广场舞冲突仅有负效应观点[11],将冲突显化与消解视为两个对立效应面。事实上,本研究通过构建“容忍”和“能动”双路径功能机制,发现通过同时抱持熟人性的正式磋商和生人性的非正式磋商,二者并非完全对立,相反,二者在该机制之下是对立统一、相互转化的关系。

对广场舞等户外休闲活动管理与城市社区治理具有重要启示。第一,广场舞休闲冲突的治理应该结合特殊社会情境,关注人际关系特征的影响。如在半熟人社会关系下,人际交往的复杂性和多元性,决定冲突解决的利益相关者的多元性,需要通过加强社会沟通,促进社会联系和互动,减少信息冲突带来的问题。特别是媒体行业作为信息的传播者应当对舆论进行正面引导,塑造公众对广场舞等休闲活动的积极认知。第二,对于广场舞这类受众群体广泛的休闲活动,需要积极搭建“熟人性”逻辑主导的非正式磋商平台,以便各方能够轻松、和谐表达自己的观点、倾听他人的声音,并共同寻求解决方案。第三,广场舞休闲冲突作为一种“功能性冲突”,一方面需要建立“安全阀”预警系统,将问题控制在苗头内,不断提高问题容忍度,避免冲突的发生。另一方面,社会结构和社会关系发生巨变,面对发展过程中涌现出的层出不穷的公共休闲冲突问题,不是通过压制等“一刀切”的正式手段处理,而是通过发挥主观能动性,用新制度建立消解冲突,实现各方利益的再分配、再平衡。

主要关注不同群体之间的冲突问题。其实,广场舞群体内部也存在冲突现象,未来可以将研究的对象拓展到群体内部,进一步探讨内部冲突的形成与消解。研究虽然构建了城市广场舞休闲冲突的形成和消解过程机制理论模型,但这一探索性研究得出的结论仍有许多可以深挖的方向和议题,一方面,未来可以通过演绎逻辑采用量化研究的方式对理论模型加以检验;另一方面,在冲突诱发的各个环节,比如,广场舞实践选址等究竟如何避免或减少冲突,还有待未来进一步深入讨论,未来的研究可以从广场舞者、其他广场休闲参与者、管理者等多方利益主体出发,进一步构建广场舞休闲冲突治理机制,为冲突解决提供有益帮助。

参考文献:

[1] 王萍萍. 人口总量略有下降 城镇化水平继续提高[EB/OL]. (2023-01-18)[2024-06-10]. http://www.ce.cn/

xwzx/gnsz/gdxw/202301/18/t20230118_38353400.shtml

[2] 夏支平. 熟人社会还是半熟人社会?——乡村人际关系变迁的思考[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2010,10(6):86-89.

[3] 张阳,金超,袁玉鹏,等. 太极拳与广场舞对中老年女性静态平衡功能的影响[J]. 体育学刊,2017,4(3):134-138.

[4] 周怡.“大家在一起”:上海广场舞群体的“亚文化”实践——表意、拼贴与同构[J]. 社会学研究,2018,33(5):40-65+243.

[5] 被广场舞声音吵到崩溃!广西男子用“神器”让音响失声[EB/OL]. (2022-01-12)[2024-06-10]. https://society.

huanqiu.com/article/46MyuQpPDnc

[6] 刘建,吴理财. 广场舞女性日常生活的群体互动与身份建构[J]. 北京舞蹈学院学报,2018(5):8-14.

[7] 黄凰,侯云龙. 社会治理视域下社区广场舞管理策略[J]. 江西社会科学,2019,39(3):235-240.

[8] 张润晨,李燕领,马弘宇,等. 城市社区公共体育服务质量管理优化:框架设计、创新实践与路径选择——基于PDCA管理循环理论[J]. 体育学刊,2024,31(3):59-65.

[9] 于秋芬. 社区体育运动开展中权利冲突分析——以广场舞纠纷为视角[J]. 体育与科学,2014,35(2):83-87.

[10] 梁勤超,李源,石振国.“广场舞扰民”的深层原因及其治理[J]. 北京体育大学学报,2016,39(1):26-31+111.

[11] 段健芝. 全民健身的转型升级——由全民健身热点问题谈起[J]. 体育学刊,2016,23(4):74-77.

[12] 姚华松,周春山,黄耿志,等. 空间的力量:广场舞的社会文化意义与地方认同效应[J]. 地理研究,2019,38(5):1136-1146.

[13] 潘心怡. 广场舞纠纷频现 老人的健身娱乐何处安放[EB/OL]. (2017-06-29)[2023-05-23]. https://www2.

chinanews.com.cn/sh/2017/06-29/8264113.shtml

[14] 吴淼,夏建军,吴锋. 集体性娱乐与城市空间紧张下的冲突及其解决对策——以广场舞为例[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版),2016,29(1):21-26.

[15] 谢秋山. 地方政府职能堕距与社会公共领域治理困境——基于广场舞冲突案例的分析[J]. 公共管理学报,2015,12(3):23-32+155-156.

[16] 陈桥. 社区体育运动开展中权利冲突的法律调整[J]. 体育与科学,2015,36(1):96-102.

[17] 王立志,陆小聪. 社会心理学理论视角下的广场舞伴奏音乐扰民冲突研究:基于×广场舞队的个案分析[J]. 首都体育学院学报,2020,32(5):407-411.

[18] 贺雪峰. 新时期中国农村社会的性质散论[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版),2013,45(3):72-78.

[19] 陈经富. 半熟人社会:理解当代乡村社会治理的一个重要概念[J]. 邢台学院学报,2021,36(3):54-58.

[20] 贺雪峰. 论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角[J]. 政治学研究,2020(3):61-69.

[21] 张诚. 城市化进程中乡村公共空间的流变与重构[J]. 城市发展研究,2021,28(10):58-64.

[22] 潘绥铭,姚星亮,黄盈盈. 论定性调查的人数问题:是“代表性”还是“代表什么”的问题——“最大差异的信息饱和法”及其方法论意义[J]. 社会科学研究,2010(4):108-115.

[23] GLASER B G,STRAUSS A L,STRUTZEL E. The discovery of grounded theory:Strategies for qualitative research[J]. Nursing Research,1968,17(4):364.

[24] CORBIN J M,STRAUSS A. Grounded theory research:Procedures,canons,and evaluative criteria[J]. Qualitative Sociology,1990,13(1):3-21.

[25] PANDIT N R. The creation of theory:A recent application of the grounded theory method[J]. The Qualitative Report,1996,2(4):1-15.

[26] CORBIN J M. Basics of qualitative research:Grounded theory procedures and techniques[M]. USA:Sage Publications,1990:65.

[27] 李波,黄宽柔. 现实与虚拟空间中的广场舞狂欢及其反思[J]. 体育学刊,2018,25(1):22-27.

[28] 卢衍衡,钱俊希. 从“熟人社会”到“生人社会”:广场舞与中国城市公共性[J]. 地理研究,2019,38(7):1609-1624.