梅州体育产业融入粤港澳大湾区的发展研究

2024-12-31黄增松吴晓梅

摘要:在新发展格局的构建中,建设全国统一大市场被视为基础支撑和内在动力,特别是在粤港澳经济发展一体化中,扮演着至关重要的角色,为区域市场一体化的发展提供了驱动力。本文在哈肯合作思想的指引下,运用传统的扎根理论,采取德尔菲法、调查法等方法,分析了梅州苏区融入粤港澳大湾区体育产业协同发展的困境,并提出了协同发展路径。研究表明:建设梅州苏区融湾先行区体育产业协同发展需确定体育协同发展的定位,“化整为零”做强做大集群产业与文化品牌;通过政府的统筹管理与传统体育组织的自治,推动体育产业示范区和体育基地的协同发展;构建立体化的体育传播途径,利用大数据破解区域文化对外传播的僵局;推动梅州地区融入粤港澳大湾区体育发展的制度保障,以促进区域文化的协同发展。

关键词:全国统一大市场 "粤港澳大湾区 "体育产业 "梅州 "协同发展

中图分类号:G80 文献标识码:A 文章编号:1006-8902-(2024)-07-065-3-ZL

全国统一大市场的建设是构建新发展格局的基础支撑和内在要求,完备的体育产业链是粤港澳经济发展一体化中重要的发展基础。《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确指出了要加强粤港澳大湾区体育产业发展的目标,且《体育强国建设纲要》中亦明确要加强内地与香港、澳门之间的体育交流,共同促进各地区体育的发展。省港杯,大湾区户外休闲运动节、港澳赛马会、广州国际马拉松及各类贸易交流会议的举办等,表明粤港澳大湾区内的体育产业合作与发展交流愈发深入,也就更加充分体现了粤港澳大湾区各体育产业之间的良好合作关系。以高质量发展为牵引,建设梅州苏区融湾先行区势在必行。

1、粤港澳大湾区体育产业协同发展理论基础

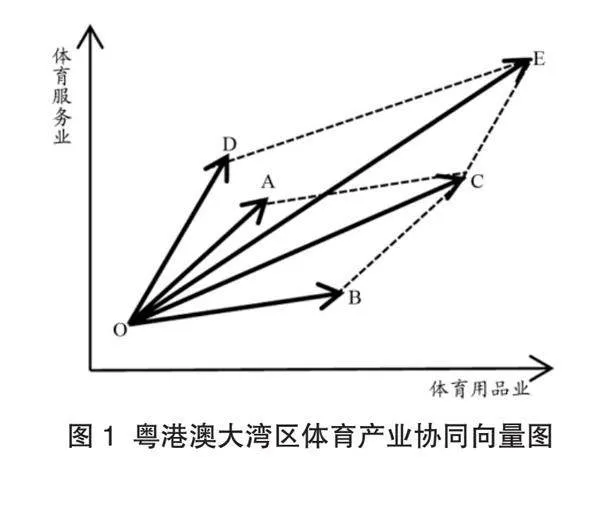

区域产业协调发展,作为一种经济现象,其实质在于不同经济主体间通过相互促进、优势互补,实现共同发展。这一过程的理论依据可追溯到德国物理学家哈肯提出的“协同学”理论。协同学说是一门系统科学的理论,其目标是探索在时间、空间、功能等方面,通过与外界环境的物质、能量相互作用而自发形成的有序结构。协作理论说明了在复杂的开放式系统中,各子系统间交互作用的协同作用,当系统的行为达到一定的程度时,系统会自主进行组织。该理论强调系统内部各要素或子系统间的协同作用,通过非线性相互作用产生协同效应,推动系统从无序状态向有序状态转变。在区域产业协调发展的实践中,不同经济主体之间的协同作用同样至关重要。各地区应结合自身资源和产业优势,形成互补的产业链和产业集群,实现产业间的优化配置和高效协同。通过政策引导和市场机制的双重作用,促进资金、技术、人才等生产要素在区域间的自由流动和优化配置,推动区域产业结构的升级和转型。因此,区域产业协调发展不仅是一个经济问题,更是一个涉及多个领域、多个层面的复杂系统问题。需要政府、企业、社会等各方共同努力,加强政策协调、区域合作、产学研一体化等方面的工作,共同推动区域产业的协同发展。粤港澳大湾区的体育产业体系是一个由多个体育行业子系统组成的复杂、对外开放的大体系。

粤港澳大湾区的体育产业合作体系,是指通过将不同领域的体育产业子系统整合到一起,以协调、优势互补、整体发展为基本原则,建立一种有秩序的、高端的粤港澳大湾区体育产业,形成了“1+1>2”的综合效应。这既是粤港澳大湾区全面的合作,也是粤港澳地区体育产业的全面整合,是粤港澳大湾区体育产业体制与其他体制的综合协调发展(图1)。

2、全国统一大市场赋能梅州苏区融入粤港澳大湾区体育产业协同发展的优势和机遇

2.1、粤港澳大湾区发展战略指引

现在,中国已经是全球第二大经济体,但目前仍存在着质量和效益不高、创新缺乏、各项行业发展不平衡等突出问题。要改善这些问题,就必须坚持创新、协调、绿色、共享、开放的五大发展思想。就我国的现实而言,不同地区的发展水平各有不同,发展基础也有差异,要实现高质量发展,不能齐头并进,需要一些地方和区域来充当探索者和领军人物。大湾区经济实力非常雄厚,经济发展水平也非常领先,工业系统完善,集群优势突出,经济互补,创新要素集中。粤港澳大湾区将在《粤港澳大湾区发展规划纲要》的引领下,建设成为具有活力、创新、产业结构、生产要素流转便利、生态环境良好的世界级湾区、全球一线城市群,贯彻国家创新发展理念,主动推动供应体制改革,加速培育新动能,积极推行以创新为导向的发展策略,为不断增强的中国经济创新力和竞争力奠定重要基础。

其次,粤港澳大湾区的建立,将内地与港澳的交流与合作拉近一步,将港澳地区纳入全国发展的一部分,将会丰富“一国两制”的实践内容,有助于促进祖国的全面统一,促进中华民族的复兴。香港和澳门实行“一国两制”的实践,取得了巨大的成效。粤港澳大湾区的成立,将为中国更高层次地参与全球经贸协作打造全新的平台,同时也将作为21世纪中国海上丝绸之路和丝绸之路经济带共建的重要载体,促进各国积极参与全球协作,完善世界治理,共同推动“一带一路”的共建,形成人类命运共同体。

改革和开放是中国走向未来的关键步骤。由于粤、澳等地的地理位置、便利的交通运输、良好的经济合作基础,以及全球一流的国际化平台。港澳在我国与各国之间的商贸协作与国际经贸服务平台上的战略地位将日益提升,经济文化互动的功能也将日益突显。珠江三角洲经济区等9个城市群既是中国最大的经济外向型区域,亦是国家对外开放的重要门户,在中国新兴的开放型经济体系构建中起着重要的作用。

2.2、“健康中国”发展战略支撑

健康中国建设的基本目标是全民健康,而人民健康又是衡量我国现代化程度的一个重要标志。“健康中国”这一重大战略,把人民健康放在党和政府工作中更加突出的地位。

目前,“健康中国”的战略涉及医疗、社会保障、环境治理、公共卫生等多个领域,各个领域的工作已经形成了一个完整的系统。因此,把“健康”的概念贯穿于整个公共政策的制定和执行,为健康中国战略的实施奠定基础。所以,在制定实施“健康中国”的政策时,必须充分认识其重要性,积极调动医疗、环境、教育、法制等多方力量,实现“健康第一”的目标。

要坚持公平、公正的原则,保证医疗资源的分享。健康中国战略的实施旨在让人们都能享有卫生的成果,都过上健康的生活。习总书记强调,要实现“健康中国”,必须坚持“公平、公正、全面的卫生政策”;要确保低收入群体、弱势群体能够稳定地获得卫生资源,确保基本医疗费用不会给所有人带来负担。把全面提高作为卫生工作的基本方针,能够更好地解决困难、重点问题,促进社会主义事业健康发展。

3、梅州苏区融入粤港澳大湾区体育产业协同发展的困境

3.1、缺乏协同发展的战略定位

粤港澳大湾区的体育产业发展面临着瓶颈,目前的体育产业发展模式已经不能适应中国体育产业的发展,出现了空泛化、同质化等问题。在体育比赛、体育公园建设、体育产业项目建设等方面存在着模糊不清的职能定位,体育产业发展却只注重形象而忽略了内涵,未能充分体现出体育产业的资源优势,未能构成相应的体育产业发展格局。广州、深圳、珠海、香港、澳门,正因为体育行业的同质化,以及城市在人才、资源、市场等方面存在恶性竞争,造成了体育资源的浪费和低效,这些负面的影响也降低了粤港澳大湾区体育产业的综合竞争力。

3.2、缺乏协同发展的统筹管理

在深入研究粤港澳大湾区的体育行业合作模式时,我们发现当前主要聚焦于特定体育项目,而缺乏广泛且深入的多元化交流与合作模式。这种合作模式的局限性显著体现在体育产业整合程度的不足。具体而言,在共同策划与实施体育活动时,往往缺乏系统性的规划,活动规模相对较小且其产生的社会和经济效益有限。从城市间协同的视角分析,大湾区内的广州、深圳、香港等城市虽为中国经济文化的核心城市,但在体育与文化产业的协同合作方面尚显不足。这些城市在体育领域的合作与分工尚未形成完善的体系,缺乏明确的战略规划和协作策略。进一步从产业链整合的角度审视,大湾区各城市间的体育产业合作机制尚未健全。产业间的互动与合作尚不够紧密,导致产业链各环节之间的衔接不够顺畅。特别是在与香港及从化地区的赛马产业合作中,由于国内赛马产业链尚不完善,与香港赛马行业之间的合作存在脱节现象,这在一定程度上制约了两地赛马产业的协同发展。因此,需要进一步加强大湾区内的体育产业合作,优化合作机制,提升产业链整合效率,以促进体育产业的全面健康发展。

3.3、文化对外传播的协同发展路径不畅通

近年来,粤港澳三地在轨道交通、高速公路、航空枢纽以及桥梁工程等领域取得了显著的进步,初步构建了一个多维度的交通网络体系,极大地促进了粤、港、澳三地间的互联互通。然而,鉴于粤港澳大湾区独特的地理、经济和文化背景,其在物流运输、通关流程等方面仍面临一些挑战,具体表现为如体育器材(尤其是球类设备和比赛用自行车)的高效流通难题,以及裁判员、教练员、运动员等人员进出区域的流程繁琐,这在某种程度上限制了体育要素在该区域的顺畅流动。进一步观察,粤港澳三地在体育领域的多个方面,包括体育资格认证、体育产品市场、体育服务提供、体育管理体系等方面,均存在有待完善之处。此外,从资金层面来看,由于国家体育产业基金的扶持力度有限,众多民营体育企业获得的资金支持相对较少。同时,受限于粤港澳大湾区的投融资政策环境,体育产业的投融资渠道尚显薄弱,资金利用效率有待提升。这些问题共同构成了粤港澳大湾区体育产业发展所面临的障碍与挑战。

4、全国统一大市场赋能梅州苏区融入粤港澳大湾区体育产业协同发展策略

4.1、确定体育协同发展的定位,“化整为零”做强做大集群产业与文化品牌

粤港澳大湾区是中国和港澳台开展交流的重点地区,是中国体育用品产业、体育比赛与游戏产业、体育休闲观光产业的主要产业基地。通过确定其发展目标,进一步强化区域特色的体育产业发展,形成了多样化的体育产业发展模式,已成为粤港澳大湾区体育产业共同发展的一个重要途径。以穗深港(广州、深圳、香港)为体育竞技中心,以深莞佛(深圳、东莞、佛山)为体育用品中心,以澳珠肇惠(澳门、珠海、肇庆、惠州)为核心,以中佛江(中山、佛山、江门)为核心,已形成了大湾区的体育产业集群。

4.2、构建立体化的体育传播途径,利用大数据破解区域文化对外传播的僵局

粤港澳大湾区的体育文化丰富多彩,独具特色,但在对外传播过程中面临着一定的挑战。为了破解这一僵局,构建立体化的体育传播途径显得尤为关键。一方面,应利用传统媒体与新媒体相结合的方式,形成多元化的传播矩阵。通过电视、广播、报纸等传统媒介,结合互联网、社交媒体等新媒体平台,打造全方位的体育文化传播网络。这不仅可以提高传播的广度和深度,还能增强与受众的互动性和参与感。另一方面,大数据技术的运用将为体育文化传播提供有力支持。通过收集和分析用户数据,可以更精准地把握受众需求,实现个性化推荐和精准营销。同时,大数据还能帮助分析传播效果,优化传播策略,提升传播效率。在粤港澳大湾区的体育文化传播中,应特别注重区域文化的挖掘和传承。通过举办具有地方特色的体育赛事、活动,展示大湾区独特的体育文化和城市风貌。同时,加强与国际体育组织的合作与交流,推动大湾区体育文化的国际传播,提升区域文化软实力。

4.3、推动梅州地区融入粤港澳大湾区体育发展的制度保障,以提升区域文化的协同发展

大湾区体育产业的全面融合,既源自其内部发展的自然驱动力,也深受区域发展全面融合策略的影响。

首先,从内部动因来看,大湾区积极整合体育行业内部的各项内容要素,以资源优势为基石,构建了多个体育行业综合开发示范园区。例如,依托广东自贸区内的商贸服务、资金、技术、风险管理等资源,南海自贸区成功打造了粤港澳区域体育发展与贸易合作示范园;深圳市前海自贸试验区则设立了粤港澳体育发展金融合作示范园;而在珠海市横琴自贸区,粤港澳体育人才交流与合作示范园区也应运而生,这些园区为两大体育产业的协同发展提供了坚实的平台支持;

其次,从区域融合的角度来看,大湾区充分利用香港和澳门的服务资源优势,建立了跨领域、跨行业的深度合作机制。这一机制不仅推动了体育与科技、休闲、旅游、艺术、动漫、教育、养老等领域的深度融合,还促进了体育新业态的形成与新兴产业的协调发展。这种“体育+”的发展模式,不仅为大湾区的体育产业注入了新的活力,也为整个区域的经济发展和社会进步贡献了重要力量。

5、结论

在全国范围内构建统一的大市场,对于推动经济的健康发展具有不可估量的深远意义。此举旨在有效打破地方保护主义的壁垒,消除市场分割的障碍,从而打通制约经济循环的关键堵点。通过构建统一的市场机制,可以促进商品、要素和资源在更为广阔的范围内实现自由流动和高效配置,为我国经济的持续、健康发展提供坚实的市场基础。粤港澳大湾区是国家发展战略的重要组成部分,具有广阔的市场空间,体育产业是粤港澳大湾区发展的重点领域。梅州老区苏区融入粤港澳大湾区高质量协同发展是落实“双循环”战略,缩小区域差距,响应建设全国统一大市场的重要举措,实现共同富裕的必然要求,是梅州经济增长和转型升级的新引擎。建设梅州苏区融湾先行区体育产业协同发展需确定体育协同发展的定位,“化整为零”做强做大集群产业与文化品牌;通过政府的统筹管理与传统体育组织的自治,推动体育产业示范区和体育基地的协同发展;构建立体化的体育传播途径,利用大数据破解区域文化对外传播的僵局;推动梅州地区融入粤港澳大湾区体育发展的制度保障,以促进区域文化的协同发展。

参考文献:

[1]周良君,肖婧莹,陈小英,董焕先,等.粤港澳大湾区体育产业协同发展研究[J].体育学刊,2019,26(2).

[2]程茂滕,张路.我国冰雪产业集群协同创新发展的理论审视、内涵特征与实现策略[J].辽宁体育科技,2024,46(2).

[3]周良君,丘庆达,陈强.粤港澳大湾区体育产业空间关联网络特征研究——基于引力模型和社会网络分析[J].广东社会科学,2021(2).

[4]黄增松,吕涛.后疫情时代粤港澳大湾区体育产业融合发展逆境与推进[J].文体用品与科技,2020(17).

[5]肖婧莹,周良君.粤港澳大湾区体育产业协同发展:困境与出路[J].中国体育科技,2019,55(12).

[6]雷涛.全民健身与体育产业协同发展:理论逻辑与实践路径[J].西安体育学院学报,2017,34(6).