初识人脸识别技术

2024-12-31闻迪

□ 主讲人:闻迪

闻迪

北京市西城区康乐里小学信息科技教师,北京市骨干教师,现任西城(南)区小学信息科技兼职教研员,曾获得全国中小学实验教学说课活动一等奖,论文、案例等在全国、市、区各类比赛中获奖或公开发表。

设计依据

“以兴趣为起点,以活动为主线”是小学信息科技教材内容设置的重要特点之一。对学生而言,兴趣有着神奇的内驱作用,能变无效学习为有效学习,化低效为高效。国务院于2017年下发的《新一代人工智能发展规划》中指出,要在中小学普及人工智能编程教育。《义务教育信息科技课程标准(2022年)》中也明确要求,人工智能教育要贯穿于义务教育各个学段。因此,人工智能教育逐渐得到学生和家长们的重视。

小学生对人工智能的学习有着浓厚的兴趣,当前对低年级小学生学习人工智能的目标定位是了解、认识人工智能和学会简单的编程。本课例将通过让学生设计游戏的方式激发学生的学习兴趣,进而让他们学习身边的人脸识别技术原理。

课例特点

人脸识别技术是生活中经常会被用到的一项人工智能技术。在本课例中,教师将带领学生编写一个反弹球游戏,激发学生的学习兴趣,让他们愿意体验和感受人脸识别技术,了解人脸识别技术的工作原理。

学生们可以利用已经掌握的相关图形化编程知识,运用Mind+软件自主编程、自主探索,模拟人脸识别、人脸追踪的工作过程。在本课例中,学生需要熟练掌握Mind+中人工智能技术的编程方法,并且根据新旧知识之间的联系,升级反弹球游戏,进一步了解人脸识别的具体过程,在编程的过程中感受科技进步给人们生活带来的变化和便利,体验学习程序设计的成就感,激发探究科学技术的兴趣。

教学目标

1.知道人脸识别技术在生活中的应用,了解人脸识别技术的基本概念。

2.了解人脸识别技术的简单工作过程,完成人脸控制反弹球游戏的程序编写。

3.通过游戏化学习体验,激发学生学习人工智能技术的兴趣,并使其了解人脸识别技术的风险,增强其信息社会责任。

教学重点与难点

教学重点:人脸识别系统的工作过程。

教学难点:人脸识别技术在生活中的应用,发现人脸识别技术的风险,增强信息安全意识。

教学策略

任务驱动、分组合作、激励性评价。

教学过程

一、激趣导入,明确任务

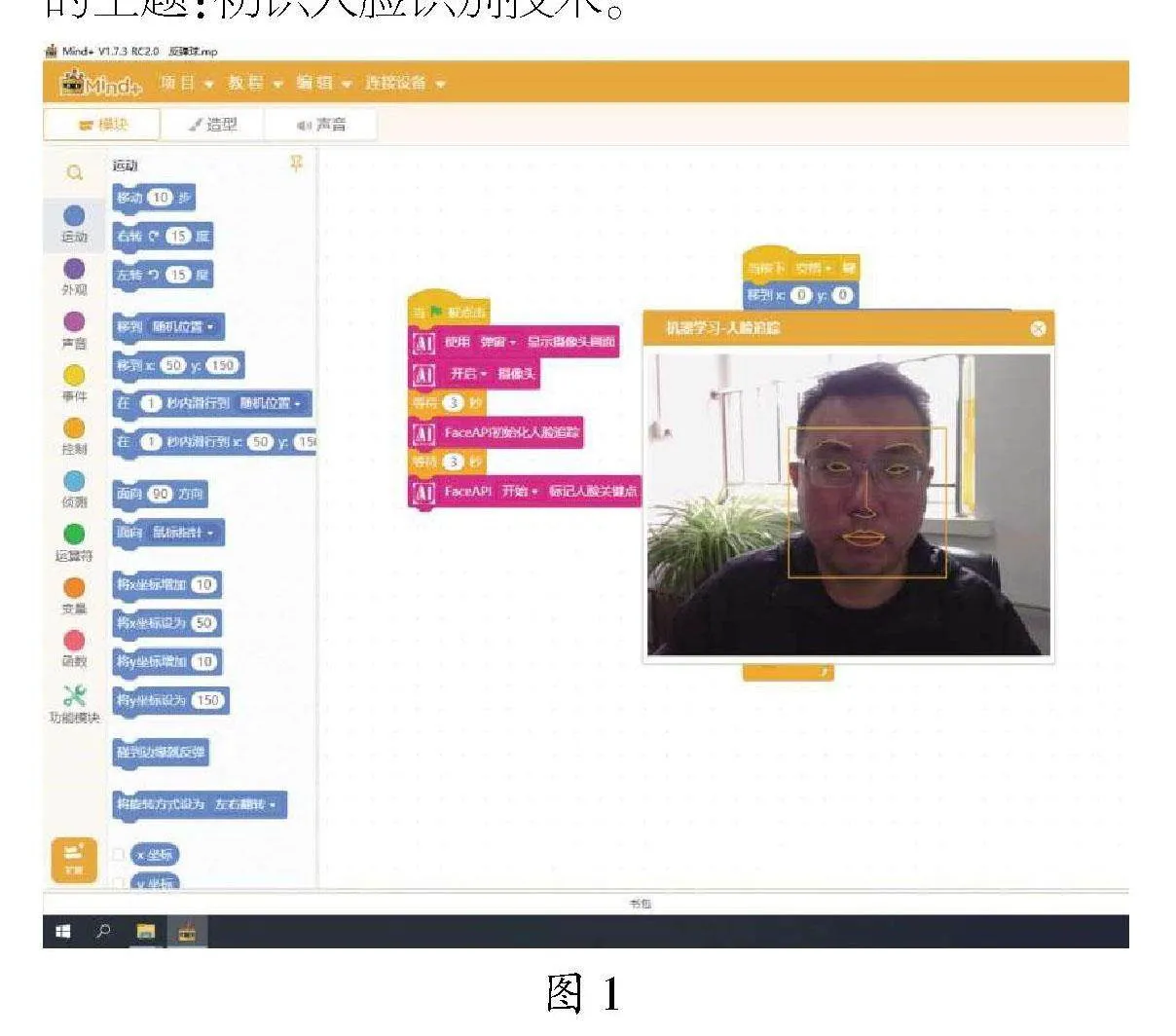

在上课之前,教师演示利用人脸在摄像头中的移动,控制游戏舞台上的挡板,从而进行反弹球游戏(如图1所示),并提问学生:老师展示的游戏与之前学习制作的反弹球游戏有什么不同?

生:之前学习制作的反弹球游戏主要是使用键盘上的左右键控制挡板的位置,而老师这次展示的游戏利用了人脸移动来控制挡板进行反弹球游戏。

教师直接用游戏吸引了学生注意力,激发了学生的学习兴趣,让他们有继续探索学习的欲望,从而进一步引导学生明确本节课的学习任务。

师:那么,有同学知道老师所展示的游戏中使用了什么技术吗?

一些学生能够通过自己的课外拓展知识和日常生活中的观察和实践,回答出这是人工智能技术领域中人脸识别技术的应用。教师顺势引导出本节课的主题:初识人脸识别技术。

接着,教师引导学生说出生活中的人脸识别技术还有哪些具体的应用,并且请学生结合对日常生活中人脸识别技术的了解,思考人脸识别技术的工作原理。

最后,教师直接明确本节课的学习任务就是了解人脸识别技术简单的工作过程,并且运用人脸追踪技术升级和改造反弹球游戏。

二、合作探究,思维训练

1.认识人脸识别技术

师:什么是人脸识别技术?

学生根据自己的理解各抒己见。

教师出示PPT:人脸识别技术是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。

2.人脸识别技术在生活中的应用

师:人脸识别技术是人工智能领域中的重要内容,在我们的日常生活中有很多人脸识别技术的应用。你们都知道哪些地方用到了人脸识别技术呢?

学生根据自己在生活中发现的人脸识别技术应用进行讨论。

生1:我们经常看见父母在进行网上支付时,会利用人脸扫码付钱。人脸识别技术的使用可以让人们身上无需携带现金,支付变得更加便捷。

生2:我家小区的门禁系统使用了人脸识别技术。当楼栋住户进入大门的时候就可以通过人脸识别开锁。如果不是本楼的住户,门禁系统无法识别用户,大门就不会打开。人脸识别技术让我们的出行变得更加便捷、安全。

3.人脸识别技术的工作原理

教师给学生播放提前准备好的视频资料,让学生了解人脸识别技术的概念和工作过程,并提示学生通过视频内容,总结人脸识别的工作步骤。学生带着学习任务观看视频内容。

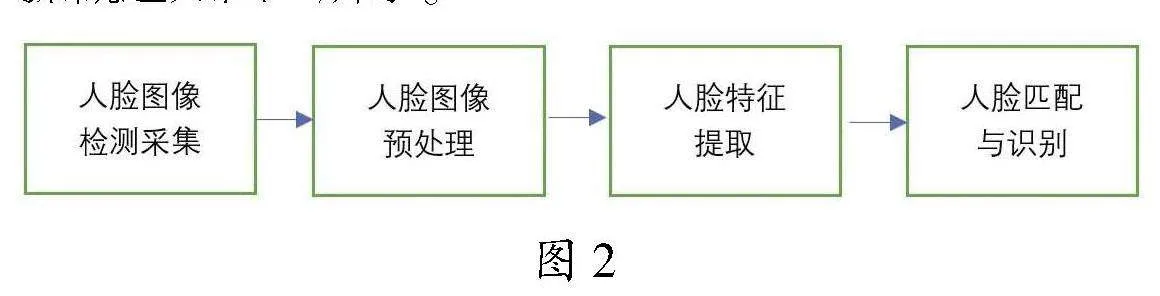

人脸识别的工作步骤大体分成四个部分:第一步,通过摄像头来采集人脸信息,将人脸信息保存到计算机中。第二步,通过计算机系统对原有人脸信息进行预处理,将一些影响分辨的信息进行修正。第三步,根据人脸五官的距离、大小、高低等因素提取人脸特征。第四步,将这些信息与原有数据库中的数据进行比对和判断,直至结果出现。人脸识别的工作步骤概述如图2所示。

教师根据学生的回答完善板书,并且对人脸识别技术的工作过程进行简单的解释与内容拓展。

三、编写程序,验证拓展

1.新旧联系,找到不同

学生们打开之前编程制作的反弹球游戏,讨论利用键盘上的左右键控制挡板和利用人脸识别技术控制挡板两种操作的技术难点,找到新旧知识之间的不同点。学生讨论后得出结论,在原有程序中新的反弹球游戏需要修改两个地方:第一个地方是需要增加机器检测人脸的一组程序,第二个地方是需要修改控制挡板的指令。

学生运用人脸识别技术中的人脸追踪技术在Mind+中对原有的反弹球游戏进行升级改造。

2.扩展功能,增加模块

教师提示:要想实现人脸识别技术的应用,需要在Mind+“扩展”中添加相关的程序模块。教师进行操作演示:单击“扩展”—“功能模块”选项卡—“机器学习(ML5)”—“返回”。

学生根据教师的演示进行编程操作模仿。

3.利用“锦囊”,自主探究

(1)人脸采集

学生使用教师提供的“助学锦囊”,自行阅读并添加相关指令(如图3),让计算机能够采集人脸五官的位置。一些能力突出的学生,也可以自己尝试在不依赖“助学锦囊”的情况下完成程序设计。

(2)编辑挡板程序

师:编程中需要解决的最重要的问题是,修改角色“挡板”的运行方式。修改角色可以运用我们之前用过的“移动某个坐标”的指令来解决。

教师展示初步的程序,学生以小组为单位讨论操作方法。

生:在这个环节中,我们可以将之前学习的“移动”指令进行灵活处理。移动指令中的坐标不一定是一个实际的数据,也可以变成实时更改的变量,这样就可以让原来的指令发挥更大的作用了。(如图4)

四、总结提升,助力发展

在本节课的学习中,学生了解了人脸识别技术,并且利用人脸识别技术对原来制作的反弹球游戏进行了升级改造。通过师生课堂互动讨论,学生们了解了人脸识别技术在社会中的广泛应用。但是包括人脸在内的生物特征采集在人工智能时代也面临着很多的风险。教师播放视频“人脸识别的风险”,让学生了解人脸识别技术的隐藏风险,教育学生从小树立正确使用信息技术手段的意识,保护自己的个人隐私。

学生们借助原有的反弹球游戏,利用人脸识别技术对游戏进行了升级开发,利用新旧知识之间的联系创作了更有意思的人工智能游戏。学生们能够将新学习到的人脸识别技术的相关知识,灵活运用到游戏程序设计中,体现了他们勇于创新的精神。同时,学生也认识到了人脸识别技术的工作原理,了解了人脸识别技术给我们的生活带来的巨大影响。

实践反思

通过教学实践,我有如下几点反思:1.以贴近生活的任务情境来激发学生的学习兴趣,让知识学以致用。2.以多层次的学习方法激发学生的学习兴趣。3.通过Mind+图形化程序设计平台,引导学生了解人脸识别的基础知识,学习图形化编程方法,培养其计算思维,让学生体验到学习程序设计和人工智能技术的成就感。