废弃矿山地质环境治理与生态修复效果评价

2024-12-31贺忠东

摘要:针对废弃矿山存在的实际问题,重点研究地质环境治理与生态修复效果评价方法。以实际的矿山治理工程为例,从治理目标、治理方案比选、治理措施、工程量计算4个方面进行技术分析,合理选取评价指标并确定权值权重,对矿山的治理和修复进行综合评价。通过对比治理前后的矿山环境,发现该治理方案具有较好的应用效果。

关键词:废弃矿山;环境治理;修复评价

中图分类号:X171.4 文献标识码:A 文章编号:1008-9500(2024)09-0-04

46

Evaluation of the Effectiveness of Geological Environment Governance and Ecological Restoration in Abandoned Mines

HE Zhongdong

(Fujian Southeast Geological Brigade, Quanzhou 362021, China)

Abstract: Focusing on the practical problems existing in abandoned mines, this study focuses on the evaluation methods of geological environment governance and ecological restoration effects. Taking the actual mine governance project as an example, technical analysis is conducted from four aspects: governance objectives, governance scheme comparison, governance measures, and engineering quantity calculation. Evaluation indicators are reasonably selected and weight weights are determined to comprehensively evaluate the governance and restoration of mines. By comparing the mining environment before and after treatment, it was found that the treatment plan has a good application effect.

Keywords: abandoned mines; environmental governance; repair evaluation

在矿区采矿过程中,会对地表景观、植被、土地资源、周边水体及生物多样性造成严重影响,甚至引发滑坡、泥石流等地质灾害。矿山治理修复涉及地质学、生态学、环境科学等领域,需要综合考虑各项因素,并做好长期性准备,使其过渡到接近自然的状态。要求将生态环境的恢复和保护放在首要地位,并与当地经济社会发展相结合,注重长远利益,推动全社会的共同关注和参与,实现可持续发展[1]。严格遵循因地制宜原则,根据废弃矿山的实际情况,制定科学合理的治理和修复方案,明确治理目标、任务和措施,确保治理效果。一方面,要恢复废弃矿山的生态系统功能,将其转变为可利用的土地资源,提高土地利用率;另一方面,要根据当地产业特点,发展废弃矿山的旅游业、农业等,为当地经济注入新活力。

1 研究区概况

以废弃矿山治理工程为例,矿山总占地面积约为651 820.55 m2,治理区域主要在矿山的中部位置,分为Ⅰ区、Ⅱ区以及Ⅲ区,具体情况如下。

1.1 地质条件

在长期矿山开采活动的影响下,废弃矿山原有的地形地貌形态发生改变,具有起伏大、坡度较大等特点。矿区的土壤类型有2种,包括山地褐色碎石土、黄土状土,厚度分别为0.1~1.6 m、0.2~0.6 m。

1.2 气象条件

矿山所在区域属大陆性干旱半干旱季风气候,具有气温变化大、多风干燥等特点,年均气温为7.6 ℃,平均降水量为518.3 mm,风向多以西南风为主。

1.3 环境问题

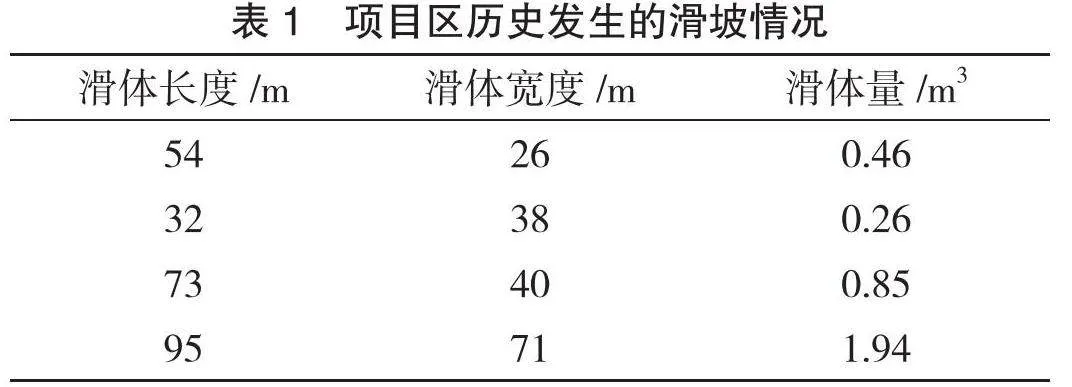

该废弃矿山有3处不规则采坑和多处弃渣,深度分别为5.6 m、7.6 m、10.5 m,坑内存在少量积水,弃渣占用土地。林地呈斑块状分布,覆盖率为29%~36%,水土流失严重,严重影响景观地貌。矿区内的最大局部边坡角度接近60°,虽然处于废弃状态,但矿坑及周边仍在较大的失稳风险,经统计,项目区历史发生的滑坡情况如表1所示。由于受地表塌陷的影响,外围的防排水系统处于受损状态。

2 地质环境治理与生态修复技术

2.1 治理目标

结合废弃矿山的实际环境问题,围绕以下5个目标开展治理工作,恢复因采矿活动受损的地质环境和生态系统。

第一,消除地质灾害隐患。通过工程手段消除矿区存在的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,并优化排水系统,防止雨水积聚,确保周边居民和设施的安全。

第二,恢复地形地貌。通过地形整治和土壤改良,恢复矿区原有的地形地貌特征,并结合当地自然景观和人文特色进行景观规划,使其与周边环境相协调。比如对采坑、塌陷区进行回填和整平,利用废弃矿渣等物料进行土地复垦。

第三,植被恢复。在治理后的矿区土地上种植适应当地气候和土壤条件的植物,注重植被的多样性和层次性,逐步恢复矿区的植被覆盖,以提高生态系统的稳定性和生物多样性[2]。

第四,提升生态功能。通过合理的生态修复措施,逐步恢复矿区的生态功能,包括水土保持、水源涵养、空气净化等,并促进物种迁移和基因交流,为当地社区和自然环境提供优质的生态服务。

第五,促进可持续发展。将治理后的矿山土地纳入当地土地利用总体规划,根据土地资源的实际情况和市场需求,确定矿山土地的用途和开发强度,发展生态农业、生态旅游等产业,实现经济、社会和生态效益的有机结合。

2.2 治理方案比选

依照矿区环境问题和治理目标确定相应的治理方案,包括削坡平盘整治、采空区回填、分区种树、截排水及修建挡土墙等内容。共设计方案A和方案B两种治理方案。这两种治理方案在主运输道路布置、台阶坡面角设置、平台预留等方面存在一定的差异,要求从方案的可行性、经济性和功效性3方面进行综合比选。首先,废弃矿山的治理方案应当选择已有成熟应用或经过验证的技术方案,并满足耐候性强、施工难度低、适应性强等标准,拥有可靠的技术支持,同时施工过程中不会引发新的环境问题或社会问题。其次,综合考虑方案的初期投资、长期效益和成本效益比,在不影响施工进度的情况下,选择经济效益、环境效益和社会效益最优的方案。最后,从地质灾害控制、地形地貌恢复、植被覆盖率、生态系统稳定性、资源循环利用等方面进行科学考察[3],最终确定方案B为本项目的治理措施。比选情况如下。

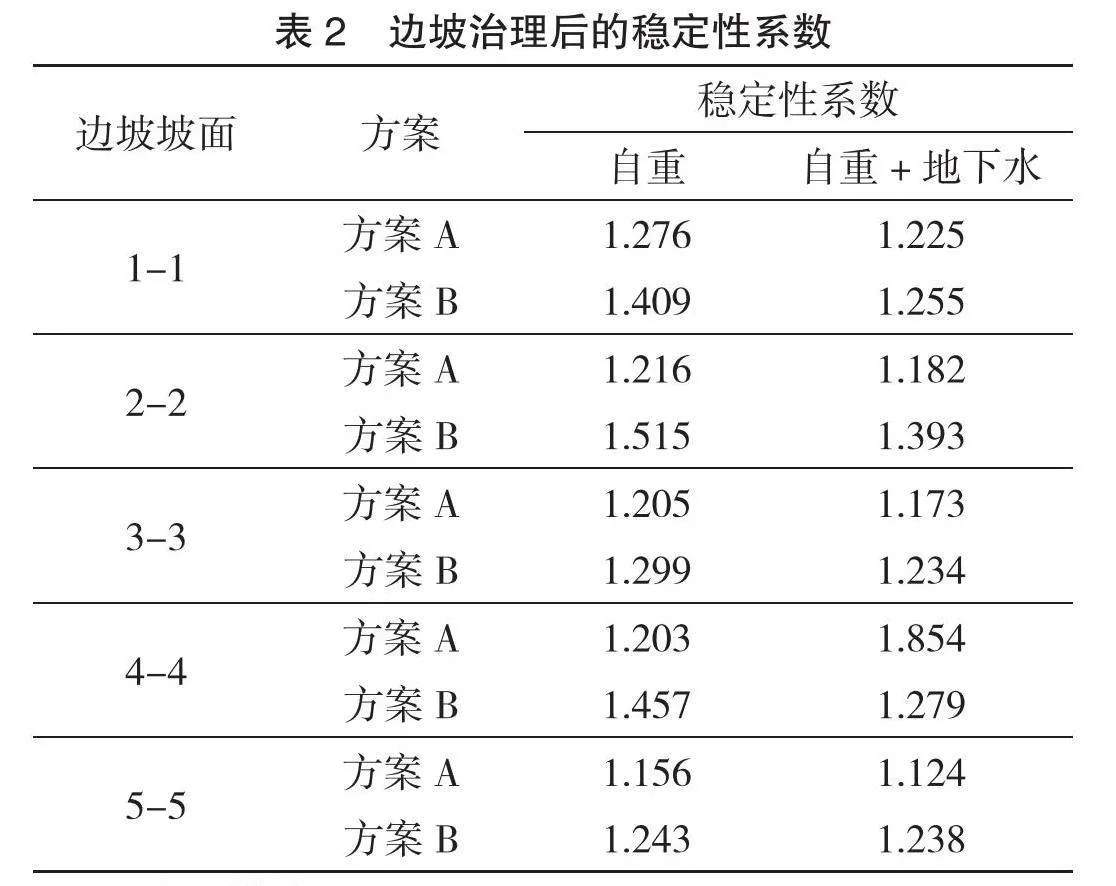

第一,利用GEO-SLOPE软件计算两种方案实施后的边坡稳定性。以矿区某一边坡为例,其自然状态下的安全系数为1.087,处于基本稳定状态,需采取处理措施。边坡治理后的稳定性系数如表2所示。综合来看,治理后的边坡稳定性系数均有所提升,但方案B的效果更好。第二,估算两种方案的造价,方案A的造价比方案B高出8%左右。第三,治理后两种方案均能达到生态恢复的效果,但方案B的绿化效果接近原地形,与周围的自然景观更和谐。

2.3 治理措施

实施治理方案B,具体措施如下。

第一,对矿区治理区域的坡面及平台作削坡、平整处理,采用反坡式平盘法,提前在坡面上标记削坡的范围和边界,并采取加固措施。用挖掘机按设计坡度和深度进行削坡,然后对平台区域进行开挖和修整,并在其内侧构建反坡式平盘,反坡的倾斜角度控制在5%左右。削坡降坡结束后,清理坡脚,沿外侧距离边缘0.5 m处砌筑挡土墙。修建截水沟,将地面水引入沟槽中。

第二,利用矿区弃渣回填采坑,注意要做好分类工作。直径为5 cm的碎石可直接使用,直径超过5 cm的碎石作破碎处理。分层回填粉质黏土、碎石,厚度都控制为1.5 m,先在坑底回填、碾压粉质黏土。确认其密实度超过11后,再用弃渣进行回填、碾压;确认其密实度超过6后,重复上述环节,至距离地面1 m处停止。最后进行覆土、碾压,厚度为1.3 m,并与地面整平。注意要对覆土施肥,使其熟化[4]。

第三,分别在坡顶、坑底的回填区、平盘区进行植树播草,包括桑树、女贞、野蔷薇、马鞭草及苦荬菜等,草籽的播种量为10 g/m2。通过采用这种乔、灌、草混合的种植模式,完善当地生态系统。

2.4 工程量计算

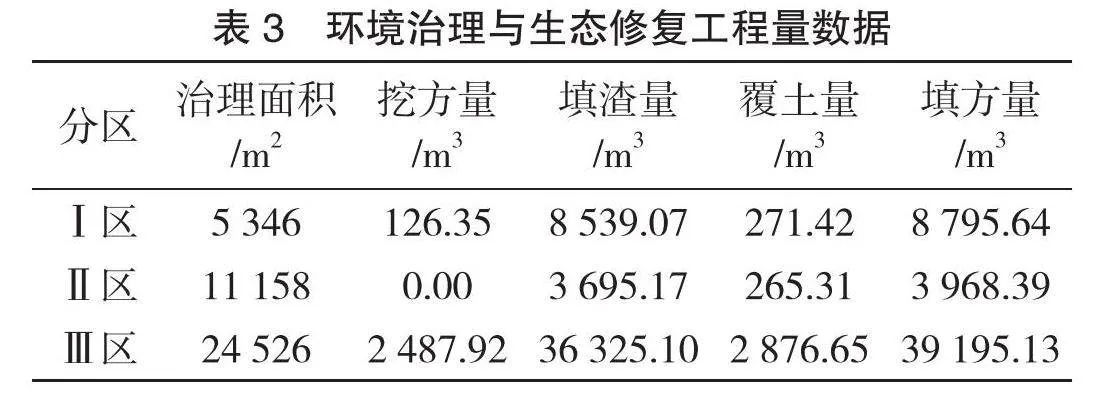

治理后,Ⅰ区、Ⅱ区以及Ⅲ区应形成坡度达标的缓坡。利用Surfer软件计算实施方案B时的工程量。首先,收集矿山治理区域的地形数据,包括高程点、等高线、边界线等,并通过去除噪声、填补缺失值等方式进行必要的预处理。其次,将数据导入Surfer软件,利用其网格化功能将数据点插值成连续的网格模型,生成矿区的原始地形模型。最后,输入平整后形成的地形数据,综合考虑边坡坡度、放坡方向等因素,估算土石方量[5]。最终得到的环境治理与生态修复工程量数据如表3所示。此外,还需种植2 046棵树,播草3.47 hm2。

3 地质环境治理与生态修复效果

3.1 评价指标选取及权值权重

严格遵循科学性、全面性、可操作性、定性与定量相结合的原则,选取地质环境治理与生态修复效果的评价指标,并确定其权值权重。参考《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T 0223—2011),采用层次分析法确定评价指标体系[6]。将评价指标体系分为3个层次,包括地质灾害治理效果、生态环境恢复效果、矿山景观重建效果,其权重分别为0.258、0.512、0.230。各层次包含的具体指标及权重情况如表4所示。

3.2 综合指数评价

确定本项目的地质环境治理与生态修复效果,需依照综合指数评价标准进行判断。当综合指数大于5时,评价等级为好;当指数为2~5时,评价等级为一般;当指数小于2时,评价等级为较差。废弃矿山质环境综合评价公式为

(1)

式中:F0为废弃矿山质环境综合评价数值,Fi为各层次权重值,Wi为各层次评价指标权重值,m为各层次要素的个数。根据式(1)进行计算,最终确定项目的综合指数为7.44,可判定其治理效果良好。

3.3 治理前后对比

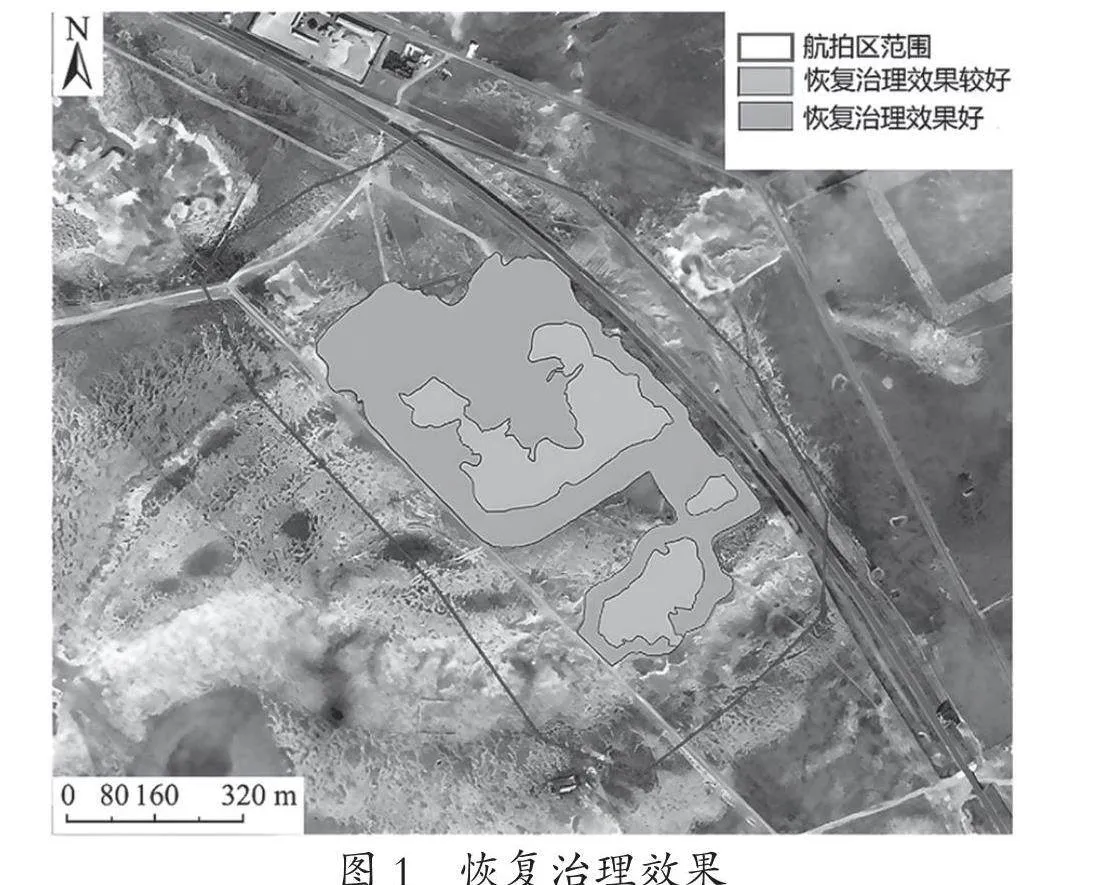

实行上述治理措施1年后,利用航拍技术对比治理前后的效果,结果如图1所示。其中,恢复治理效果好的区域面积占70.32%,恢复治理效果较好的区域面积占29.68%。矿区边坡造林成活率较好,植株长势好,确定方案A可行,且综合指数评价具有合理性。

4 结论

结合实际的废弃矿山治理工程案例,对其地质环境治理与生态修复效果进行深入分析。通过科学的勘查和评估,准确识别矿山的地质问题,以便于有针对性采取地形整治、植被改良等处理措施,在消除地质灾害隐患的同时,也逐步改善了生态环境,为矿区的可持续发展提供了有力保障。废弃矿山的地质环境治理与生态修复兼顾了经济效益与社会效益,要求根据评价结果,从监管、生态导向等方面采取优化措施。

参考文献

1 冯 立,张鹏飞,张茂省,等.新时期榆林煤矿区生态保护修复与综合治理策略及路径探索[J].西北地质,2023(3):19-29.

2 王 昊,张道阔,孔庆强.南阳市石灰岩矿山地质环境特征及生态环境修复治理研究[J].中国锰业,2022(6):37-42.

3 孟 梦.矿山环境中的复杂地质生态修复效果数值模拟[J].矿冶,2022(6):1-8.

4 王 焘,雷 鹏,寿立永,等.渭北嵯峨山废弃采石矿山开发式治理探讨[J].中国矿业,2022(10):68-72.

5 王 佟,刘 峰,赵 欣,等.生态地质层理论及其在矿山环境治理修复中的应用[J].煤炭学报,2022(10):3759-3773.

6 王 让,尚佳楠,崔朋涛,等.西和县兴隆牟山采石场矿山地质环境现状及生态修复研究[J].中国锰业,2022(4):73-77.