荔满枝头——有滋有味有故事

2024-12-31之江

在骄阳如火的盛夏,吹着空调,从冰箱里拿出一盘冰镇荔枝,剥开鲜红的外壳,细细品尝白嫩的果肉,大概是一场再好不过的消遣了。有滋有味有故事,荔枝的故事也很“美味”呢!

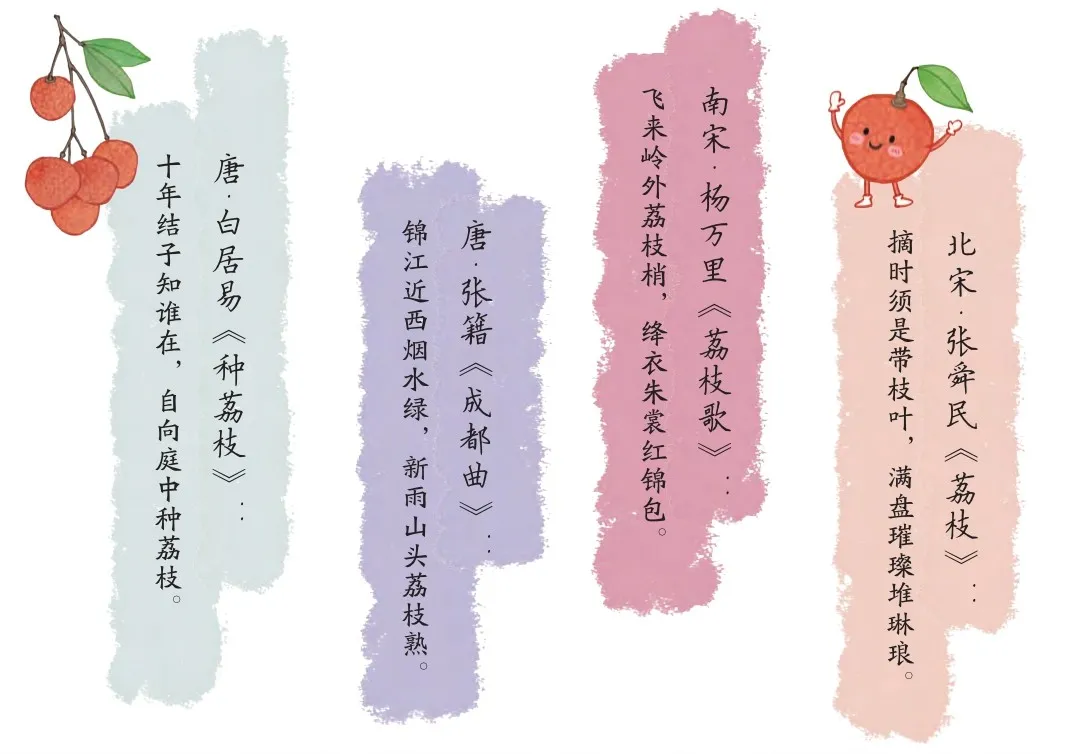

荔枝成熟时果皮红艳可观,果肉晶莹剔透,口感甜美,无数文人墨客都是它的忠实“粉丝”,并为它写下了诸多脍炙人口的诗篇。文化的力量跨越时间和空间,让如今的我们在品尝美味的同时,也得以品味其中的故事。

惠州一绝

〔宋〕苏东坡

罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

荔枝的头号“粉丝”非四川人苏轼莫属。绍圣元年(公元1094年),苏轼被贬到惠州,他与荔枝的故事也由此拉开帷幕。绍圣二年(公元1095年)四月十一日,苏轼在惠州第一次吃到荔枝,写下了《四月十一日初食荔枝》一诗,对荔枝极尽赞美。自此以后,苏轼不断写下诗文表达对荔枝的喜爱之情,《惠州一绝》是其中流传最广、影响最大的一首:罗浮山下四季都是春天,每天都有新鲜的枇杷和杨梅。如果每天能吃三百颗荔枝,我愿意永远都做岭南的人。通过与其他水果比较,苏轼毫不遮掩地表达了对荔枝的偏爱。

古人究竟有多爱荔枝

荔枝原产于我国南部,与香蕉、菠萝、龙眼一同号称“南国四大果品”。我国最早记载荔枝的文献是《上林赋》,当时名为“离支”,为割去枝丫之意。那时的人们已经意识到这种水果不能离开枝叶,只有连枝割下,保鲜期才会加长。大约从东汉开始,“离支”就被写成了“荔枝”。改名很容易,但在交通不便的古代,保鲜始终是一个棘手的问题,北方的人要吃到鲜荔枝,那可真是不容易,达官贵人也不例外。汉武帝征服南越后,曾尝试将荔枝移植到宫苑内,但荔枝喜欢温暖潮湿的气候,对寒冷和干旱的适应能力较差,最终枯萎了。唐玄宗为了满足宠妃杨玉环吃荔枝的愿望,设置专驿直通长安,称为“荔枝道”。到了北宋,宋徽宗想出了整体移栽荔枝树的办法,他命人将荔枝树从土里刨出栽入盆中,再运到京城精心培育,成功实现了“荔枝自由”,为了庆祝,他还画了幅《荔枝图》。

文人墨客为了表达对荔枝的喜爱,创作了不少关于荔枝的诗词,尤其是南宋之后,交通条件得到了很大改善,便捷的交通保障了荔枝的新鲜,更多的人得以品尝美味的荔枝,关于荔枝的古诗词也更多了。

每一个品种都是一个故事

除了文人墨客创作的作品多,荔枝还有一个突出的优点,那就是品种多,现在大约有200多种,很多品种的由来都伴随着精彩的故事。比如“宋家香”,福建省莆田市原宋氏宗祠遗址中有一棵植于唐代天宝年间的古荔树,是世间罕见的高龄果树,世人称其为“宋家香”。 1903年,宋家香树种被来到莆田的美国人移植美国佛罗里达州,后推广到美国南部诸州和巴西、古巴等国。比如“状元红”,其品种原名为“延寿红”,因宋代状元徐铎栽培改良,于是被人称作“状元红”;“十八娘红”荔枝,相传与宋代枫亭人南康郡王陈洪进的女儿陈玑(排行十八,别名十八娘)有关,她变卖自己的首饰,帮助老百姓挖了一条从枫亭到惠安县驿坂溪的渠道,蓄水灌溉农田,并在渠道两旁种植荔枝树。为了纪念她,人们把她所植的荔枝树种称为“十八娘红”;比如“妃子笑”,因为杨贵妃爱吃荔枝,唐玄宗为此劳民伤财,诗人杜牧写下了“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的诗句……