冰雪的地质作用

2024-12-31刘汉斌

“六出飞花入户时,坐看青竹变琼枝。”冰雪是一种常见的水的结晶形式,漫天飞舞、晶莹剔透的雪花为人们所喜爱。冰雪作为一种固态的水,对岩石和矿物除了有侵蚀、搬运、沉积作用,还有冻裂作用、重力作用等,在地质历史和地球的演化史上占有重要的一席之地。

冻裂作用

“日暖泥融雪半销(又作‘消’)”“南风融雪北风凝”,这两句诗形象地描写了在太阳光和温暖南风的作用下,冰雪消融,而寒冷的北风又让水重新凝结为冰。

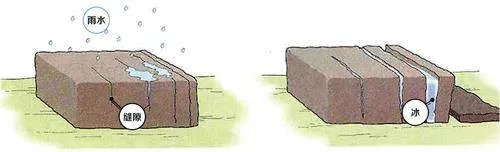

冰雪受热化为水,在低温下又结为冰时附加产生的冻裂作用,是冰雪的主要地质作用之一,在地球和地貌演化中具有独特的作用。究其原因,是冰和水的密度差异造成的。在1个标准大气压和0℃下,冰的密度为0.9g/cm3,液态水的密度为1.00g/cm3,即水变为冰时,体积要增加10%。一到寒冬,经常有室外的自来水管被冻坏,这其实就是因为水管里的水冻结,体积变大,把水管撑破了。夏天,我们一般把汽水放在冰箱里冷藏,而不是冷冻,也是这个道理。

冰雪的冻裂作用,也叫“冰劈作用”或“冰楔作用”,指地表水或冰雪融水进入土岩层裂缝,由于气温下降,转化为冰,体积增大,向冰体周边缝壁施加压力,使裂隙扩大,进而破裂或破碎的物理风化作用。

这种冻裂作用,随着天气的转暖、变冷,不断结晶—融化—结晶—融化,循环往复。每次结冰,体积增大一点儿,导致更多的水体进入,进而产生更大的压力,周而复始,会产生强大的摧毁作用。据计算,一个裂缝循环冻融膨胀25次,体积即可达到原始体积的10倍,冰雪强大的冻裂作用可见一斑。

重力作用

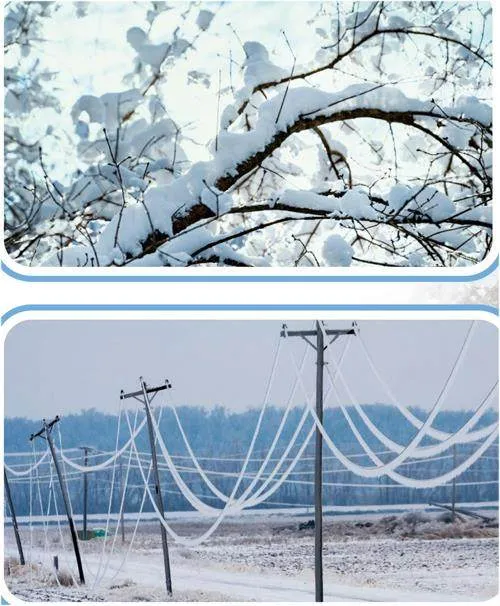

“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,时闻折竹声。”白居易的《夜雪》描写了在一个寒冷的深夜,积雪照亮了窗户,将竹子折断的场景。

轻飘飘的雪真有这么重,能把竹子压断?不同的雪、不同地区的雪、不同时候的雪,密度不一样。“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。”据科学家研究,新下的松软的雪的平均密度为0.05~0.10g/cm3;压实的雪密度可达0.33g/cm3以上;干雪的密度通常为0.3~0.5g/cm3;湿雪的密度通常为0.5~0.9g/cm3;融雪时,雪的密度可达0.6~0.7g/cm3。

此外,雪的密度还与环境温度、雪的新旧、雪粒粗细和雪的密实度等有关。一般来说,华北地区的雪密度较小,为0.13g/cm3;江西、浙江地区雪的密度较大,可达到0.2g/cm3;东北及北疆地区的雪密度居中,为0.15g/cm3。

《夜雪》创作于唐宪宗元和十一年(816)冬,那时白居易在江州(今江西省九江市)任司马。根据各种资料推断,当时那场雪的密度达到0.2g/cm3,几乎是竹子密度的一半,再加上雪的质量随着降雪量的增加而增加,当雪的重力超过竹子的支撑力时,竹子被压断也不奇怪。即使对于现在的钢铁结构,冰雪的重力作用也不容忽视。2023年12月,山西运城4条输电线路受冰雪、冻雨影响,出现严重的覆冰故障,导致铁塔倒塌、县城全域断电,后经集体抢修才恢复正常。

储藏淡水

“空花落尽酒倾缸,日上山融雪涨江。”苏轼的这句诗描写了在太阳的照射下,山上冰雪消融,雪水进入河流,导致江水上涨的春日场景。

冰雪作为固态的水,是巨大的淡水水源库。在凿井技术并不发达的古代,取雪融水是人们获取淡水的一种方式。“融雪煎香茗,调酥煮乳糜。”“高飣膻根浇杏酪,旋融雪汁煮松风。”无论是唐代的白居易还是宋代的范成大,文人雅士都有融雪煮茶的习惯。

冰雪的另一个特征就是可以长时间储存淡水。“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”“终南阴岭秀,积雪浮云端。”西岭雪山和冰雪终年不化的钟南山,储藏了大量的淡水资源。“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”干旱的河西走廊之所以能让人类得以生存与发展,是因为南面祁连山上终年积雪融水。新疆地区著名的坎儿井,流淌的就是冰山融化的雪水。“渊冰厚三尺,素雪覆千里。”即使从现代的角度来看,全球的冰雪长期覆盖了地球表面约10%的地方,是地球上70%的淡水来源,成为人类生存、发展的可靠水源。