基于诊断测评的初中英语教学改进措施和效果

2024-12-31张涛

引言

长久以来,英语教学中始终存在“以考定教、以练代学”的现象,而不科学的“考”和不合理的“练”,使得学生两极分化较为严重,同时英语教学的社会效益也受到普遍的质疑和诟病。随着《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)的颁布,“立德树人”成为英语课程的根本任务(教育部,2022)。作为落实课程目标的措施之一,《新课标》对“教—学—评”一体化提出明确要求,“教—学—评”一体化成为英语教学的研究重点(教育部,2022)。为了落实这一要求,山东省教育科学研究院初中英语学科与外语教学与研究出版社研发中心深度合作,于2022年8月启动了山东省初中英语阶段性测试与评价的研究与实践项目(以下简称“测评项目”)。该测评项目旨在研究“为学习的评价”(assessment for learning)、“作为学习的评价”(assessment as learning)和“对学习的评价”(assessment of learning)三者之间的平衡关系,强化教师的评价意识,探索不同类型的测评手段,以期构建科学的测评体系。

测评项目设计

测评项目第一阶段着力于研究“对学习的评价”。项目组依据《新课标》撰写了初中阶段三个年级的测试框架,命制了三个年级的期末试题,并在全省范围内进行试测。通过试测的各项数据,项目组对全省初中英语教学状况有了较为全面的了解。其中,项目组重点分析了七年级数据,在参加试测的5765名学生中,未达到七年级学业质量要求的学生比例高达45.15%,标准差为23.71,说明七年级学生的两极分化已经非常严重,且在八、九年级出现加大趋势。针对这一现象,测评项目第二阶段将新一届七年级学生作为主要研究对象。项目组以“为学习的评价”为重点,结合“作为学习的评价”和“对学习的评价”,追踪研究整个七年级学生的学习过程。“为学习的评价”是落实“教—学—评”一体化的前提条件,旨在定位学生的实际水平和学习问题,从而便于教师制订教学计划,规划课程体系,通过及时、有效的反馈,有针对性地对学生进行差异化和个性化教学。

最终,项目组制订了贯穿七年级整个学年的工作计划(实验思路和规划逻辑源自:Krashen,1985;Black & Wiliam,1998;Wiggins,1998;Hattie & Timperley,2007),包括入学、第一学期期末和七年级学年末三次测试,以及定期的问卷调查、访谈等具体措施。入学诊断测试(为学习的评价)是为了收集和分析测评数据,发现七年级学生学习问题的根源,有针对性地提出教学建议和改进措施。第一学期期末和七年级学年末测试(对学习的评价)则是通过数据验证教学改进措施的效果,为下一步教学策略的调整和教学规划提供依据。

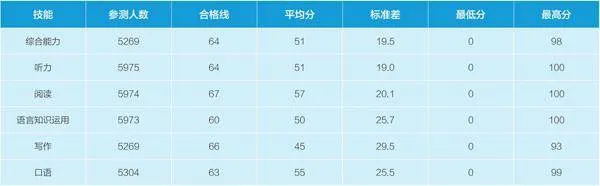

入学测试数据分析及教学改进

2023年9月,项目组在A、B、C三市对部分七年级学生进行了入学诊断测试。其中,A市参与学校14所、班级28个、学生1380人,B市参与学校25所、班级46个、学生2283人,C市参与学校20所、班级54个、学生2467人。参与测试的学校共计59所、班级128个、学生6130人。命题者依据《新课标》二级学业质量要求命制试题,在优诊学平台上进行测试,测试学生在英语各项技能上的表现。测试结果见表1。

表1. 入学诊断测试结果

如表1所示,参与测试的学生总体未能达到二级学业质量要求。从标准差数据来看,学生整体上不仅未能达到小学毕业的学业要求,分化现象也比较严重。虽然此次测试只涉及山东省十六个地级市中的三个市,数据采集来源不够全面,但测试涵盖了三个市的每个区县,且参加测试学校的教学质量分别代表本地强、中、弱三个层次,因此测试结果能在一定程度上反映七年级学生英语学习的整体状况。

表1所列的各项技能测试中,不合格的人数占比分别为:“综合能力”72%,“听力”69%,“阅读”63%,“语言知识运用”58%,“写作”64%,“口语”52%。具体到各项技能中不同微技能的数据,不合格的人数占比分别为:听力中“获取关键细节”48%、“听懂指令和步骤”54%、“推断隐含信息”71%;阅读中“获取细节信息”28%、“理解大意”30%、“理解要点”56%、“推测词义”62%;语言知识运用中“名词单复数和所有格”20%、“常用词汇”44%、“简单句”53%、“常用时态”70%;写作中“词数”36%、“词汇运用”47%、“衔接连贯”52%、“行文规范”58%、“内容表达”60%、“语法运用”79%;口语中“朗读能力”37%、“描述能力”42%、“互动能力”75%、“节奏重音”19%、“词汇语法”36%、“语音语调”53%、“流利度”55%。在各项微技能数据中,不合格人数占比最高的分别是听力中的“推断隐含信息”(71%),阅读中的“推测词义”(62%),语言知识运用中的“常用时态”(70%),写作中的“语法运用”(79%),以及口语中的“互动能力”(75%)。

综合分析测试数据,可以看到学生语言知识点的不合格比例相对较低,但在语篇整体理解、逻辑关系,以及完整表达、语用能力方面,不合格比例大幅上升。这些现象说明,七年级学生的英语基础薄弱,语言知识呈现出离散的“点”状态,缺乏完整的语言表达能力。项目组通过问卷和访谈,发现学生很少系统接触其他英语素材,对英语学习普遍存在畏惧心理,甚至产生厌学情绪。

针对入学测试的结果,项目组决定以英语原版阅读为基点,启动教学改进实验。实验以理解假说(the comprehension hypothesis)为理论依据。该理论的核心观点是当理解了所听到或所读到的内容时,就习得了语言;而对词汇、语法等语言技能的掌握,是不断获得可理解性输入的结果。与之相对,目前英语教学遵循的是技能培养假说(the skill-building hypothesis)理论,其核心观点是学习语言首先要学习语法规则、记忆词汇,然后通过口头或书写不断练习,并通过纠正错误提高语言能力。这两种理论对语言能力形成的原因持有不同观点。后者认为,要通过系统的听、说、读、写等训练,才能达到形成语言能力的目的。而前者认为,听、说、读、写等语言技能是经过大量可理解性输入(comprehensible input)之后自然习得的结果。在二语习得理论体系中,理解假说理论正在被越来越多的语言学习者所接受,也有越来越多的教育工作者在教学实践中运用该理论。

教学改进实验将理解假说作为理论依据,目的是验证该理论在英语教学中的实际效果,落实《新课标》对学生英语阅读量的要求。该项目旨在系统研究评价对教学的导向和规划作用,充分发挥评价对教学的反拨效能,以评促学,探索实现“教—学—评”一体化的实施路径。综合入学测试数据和学生具体学情,项目组为教学改进实验配置了系列原版读物,包括《大猫》四年级和五年级系列、《多维阅读》四级至七级系列、《书虫》入门级系列,以及《书虫》校园版系列等。结合学校现行的教学体系,项目组制订了为期一年的实施方案。方案要求以入学诊断测试为起点,根据测试数据和具体学情制订教学计划。方案强调素养导向,要求教学遵从差异化教学(differentiated instruction)原则,以学生兴趣为出发点,以师生充分互动为条件,尊重学生的个体差异,让学生通过自然阅读提高语言能力。方案要求每个班级每周至少设置一节阅读课,读物的级别、种类由学生自主选择,阅读速度由学生自主掌控。教师要保证学生阅读过程的连续、完整,并根据学生的需求提供及时的反馈和帮助。此外,方案建议打破以教材为主、统一推进教学进度的传统做法,鼓励教师因材施教,以原版阅读为主,学生达到二级要求之后再进入教材内容的学习。

加入教学改进实验的学校包括A市14所学校的27个班级,B市8所学校的25个班级,以及C市18所学校的23个班级。受教育政策和绩效考核等因素影响,所有实验班级均选择以教材内容为主、以原版阅读内容为辅的实施方案。实验于2023年10月陆续启动,在常规教学的基础上,实验班级每周设置了一节阅读课,学生按照同质原则被分为数个小组,可以自主选择读物种类。学生的选择从《大猫》到《书虫》校园版,涵盖配置读物的所有级别。在学生阅读的过程中,教师鼓励学生在理解内容的基础上反复听并模仿读物附带的音频,同时指导学生用句子摘抄、思维导图、概要总结等不同方法记录学习成果。根据阅读进度,实验班级不定期开展读书交流活动,如短剧表演、独白朗诵、片段分享等。

教学改进效果

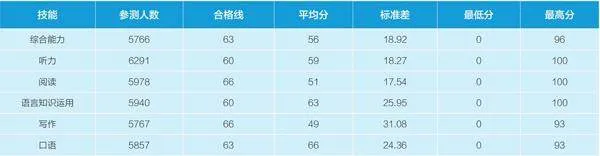

1. 第一学期期末测试数据分析

七年级第一学期结束后,在学校正常的期末测试之外,项目组组织了第一学期期末诊断测试。此次测试有非实验班级主动申请参加,其中A市参与学校14所、班级27个、学生1311人;B市参与学校34所、班级59个、学生2790人;C市参与学校20所、班级50个、学生2232人。参与测试的学校共计68所、班级136个、学生6333人。命题者依据《新课标》七年级语言技能内容要求和三级学业质量标准要求,结合本学期学习内容命制试题,在优诊学平台上进行测试,测试学生在英语各项技能上的表现。测试结果如表2所示。

表2. 第一学期期末测试结果

表2所列的各项技能测试中,不合格的人数占比分别为“综合能力”57%,“听力”42%,“阅读”76%,“语言知识运用”37%,“写作”56%,“口语”29%。具体到各项技能中不同微技能的数据,不合格的人数占比分别为听力中“理解大意”27%、“获取关键细节”47%;阅读中“获取细节信息”52%、“理解大意”38%、“理解要点”73%;语言知识运用中“主谓一致”18%、“常用时态”40%、“简单句和并列句”41%、“常用词块”26%、“常用功能词”29%、“常用形容词”17%、“常用动词”24%、“常用名词”31%;写作中“词数”33%、“词汇运用”44%、“衔接连贯”47%、“行文规范”45%、“内容表达”54%、“语法运用”55%;口语中“朗读能力”23%、“描述能力”27%、“互动能力”40%、“节奏重音”12%、“词汇语法”34%、“语音语调”33%、“流利度”27%。在各项微技能数据中,不合格人数占比最高的分别是听力中的获取关键细节(47%),阅读中的“理解要点”(73%),语言知识运用中的“简单句和并列句”(41%),写作中的“语法运用”(55%),以及口语中的“互动能力”(40%)。

比较两次测试的数据,“语言知识运用”和“口语”两项从不合格到达到要求,其他各项虽未达到合格线,但相较于入学测试,各项成绩均有不同程度的提高,标准差数值也出现了不同程度的降低。然而,“阅读”一项成绩较入学测试出现了下降,阅读中“理解要点”的不合格比例下降幅度尤其明显。根据此次测试的结果,项目组通过问卷、访谈等形式进行更为广泛和深入的调研。综合调研结果,学生对故事类英语读物普遍表现出较高的兴趣,对解决阅读中的困难表现出较强的主动意愿。与之相对,学生对教材内容学习的态度比较消极,对测试抱有抵触情绪。受英语基础和阅读时间等因素影响,整体而言,学生的阅读进度较慢,阅读量未能达到预期水平。此外,读物的篇幅和内容与测试语篇差异较大,阅读的策略和技巧不同,学生尚未适应测试中阅读理解的考查方式,这些都对成绩产生影响。虽然测试数据不够理想,但总体上看,学生的厌学情绪大幅改善,学习英语的兴趣显著提高,主动学习的态度更加积极。

2.七年级学年末测试数据分析

本次测试是项目组组织的最后一次诊断测试。为保证测试数据前后比较的可靠性,本次测试对象只包括完成了前两次测试的学生。由于教育政策变化等因素,本次测试A市参与学校1所、班级2个、学生102人;B市参与学校29所、班级49个、学生2244人;C市参与学校16所、班级34个、学生1426人。参与测试的学校共计46所、班级85个、学生3772人。命题者依据《新课标》七年级语言技能内容要求和三级学业质量标准要求,结合本学期学习内容命制试题,在优诊学平台上进行测试,测试学生在英语各项技能上的表现。测试结果如表3所示。

表3. 七年级学年末测试结果

表3所列的各项技能测试中,不合格的人数占比分别为“综合能力”60%,“听力”45%,“阅读”60%,“语言知识运用”57%,“写作”60%,“口语”34%。具体到各项技能中不同微技能的数据,不合格的人数占比分别为听力中“理解大意”26%、“获取关键细节”51%;阅读中“获取细节信息”33%、“理解大意”35%、“理解要点”61%;语言知识运用中“主谓一致”78%、“常用时态”55%、“简单句和并列句”36%、“常用词块”39%、“常用功能词”54%、“常用形容词”53%、“常用动词”40%、“常用名词”39%;写作中“词数”42%、“词汇运用”41%、“衔接连贯”48%、“行文规范”53%、“内容表达”60%、“语法运用”60%;口语中“朗读能力”22%、“描述能力”49%、“互动能力”33%、“节奏重音”13%、“词汇语法”55%、“语音语调”29%、“流利度”39%。在各项微技能数据中,不合格人数占比最高的分别是听力中的“获取关键细节”(51%),阅读中的“理解要点”(61%),语言知识运用中的“主谓一致”(78%),写作中的“内容表达”(60%),以及口语中的“词汇语法”(55%)。

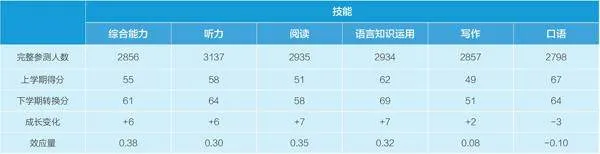

依据测量等值技术,本次测试的转换数据与第二次测试数据的变化值如表4所示。

表4. 七年级学年末测试的转换数据与第二次测试数据的变化值

分析效应量的绝对值,综合能力、听力、阅读、语言知识运用四项技能均接近0.5,说明学生在这四个方面的进步幅度较大。写作小于0.2,说明学生写作能力的提升较为有限。口语为负数,说明学生的口头表达仍存在严重问题。结合数据变化与相应调研结果,教学改进实验整体上取得了显著效果。学生在学习兴趣、表达意愿方面进步明显,与他人合作、分享的意识显著增强,语言能力也得到了不同程度的提升。但是,由于学生阅读时间的局限性较大,阅读量距离《新课标》要求仍有较大差距。此外,学生表达性技能的培养需要更加深入的研究和更具针对性的专项措施,以充分发挥“作为学习的评价”的功能,从而逐步提高学生的语言运用能力。

测评项目结论

测评项目结合评价理论与教学实践,揭示了评价对促进英语教学的关键作用。通过评价诊断问题,根据数据反馈、调整教学,在一定程度上实现了“教—学—评”一体化的要求。研究表明,诊断性评价有助于发现学生学习问题的根源,形成性评价能够引导学习的改进,总结性评价可以衡量目标的达成度。评价不仅是诊断手段,更是推进教学改革的重要措施。研究者应深化对英语教学评价的研究,发展多元的评价方式,探索基于数据的个性化教学实践。教师应进一步提升综合评价设计与实施的专业能力,建构科学的评价体系,将《新课标》对“教—学—评”一体化的要求落到实处。

参考文献

Black, P. & Wiliam, D. 1998. Assessment and classroom learning [J]. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7—74.

Hattie, J. & Timperley, H. 2007. The power of feedback [J]. Review of Educational Research, 77(1): 81—112.

Krashen, S. D. 1985. The input hypothesis: Issues and implications [M]. New York, NY: Longman.

Wiggins, G. P. 1998. Educative assessment: Designing assessments to inform and improve student performance [M]. California, CA: Jossey-Bass.

教育部. 2022. 义务教育英语课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社.

作者简介

张涛 山东省教育科学研究院初中英语教研员,山东省教育学会外语教学研究专业委员会秘书长。