聚焦“双减”落实,推进小学语文阅读高质量发展

2024-12-31吴琼英

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称为“新课标”)提出了优化语文教学、提高教学质量的具体要求,推动了“双减”政策在课堂实践中的贯彻落实。在新课程改革纵深发展与“双减”政策推进落实的大背景下,如何实现教学的提质增效是当前教育教学者探究的热点话题。阅读能力是学生需要具备的基本语文能力之一,阅读教学亦是小学语文课堂的重要组成部分,是培养学生语用能力、促进思维发展、提升审美能力以及优化文化品格的关键性路径。当前,我国教育已由传统的“知识本位”转为“素养本位”。因此,教师也需要改变传统的阅读教学与引导策略,让学生真正感受到阅读的魅力,掌握具体的阅读方法,于书海中品味文字内涵,感受语言妙用,让素质教育自然而然地发生,在提升学生阅读质量的同时养成受用终身的优良品质。

随着社会、学校与家庭对阅读的重视程度逐步提升,书香校园、书香班级、书香家庭如火如荼地发展起来,学生的阅读意识有了显著提升,但阅读兴趣不高、阅读质量不理想依然是学生阅读过程中面临的关键性问题。基于此,笔者从兴趣导向下发展高质量阅读的具体实践路径出发展开详细论述,以期抛砖引玉,让书香萦绕于每一位学生的成长旅途。

一、兴趣导向下促进阅读活动高质量发展的意义价值

(一)有利于落实“以生为本”的教育理念

在新课程改革纵深发展的背景下,“以生为本”的教育理念深入人心,已成为教学设计的指导思想。在阅读引导的过程中我们发现,不少学生对阅读存在着一定的抵触与畏惧情绪,这是因为在学生眼中,阅读是一项枯燥乏味的活动,再加上在阅读过程中“不得其法”,学生的阅读活动也呈现出低效化的状态。由于难以从中获得足够的情感体验,长此以往,学生便逐渐失去了阅读的兴趣。兴趣导向下的阅读活动真正做到了从学生的认知水平与思维发展状况出发,落实“以生为本”的教育理念,让学生在阅读活动中有兴趣、有动力、有收获,以此促进学生阅读的可持续发展。

(二)有助于帮助学生养成良好的阅读习惯

阅读是陪伴学生成长的良师益友,以兴趣为导向促进阅读活动高质量发展要求教师在阅读引导中能够帮助学生挖掘阅读活动的趣味点,从方法上着眼,让学生养成良好的阅读习惯,使阅读成为其学习生活的一部分。

二、兴趣导向下促进阅读活动高质量发展的实践路径

(一)着眼阅读课堂,革新教学模式,为阅读活动“激趣”

随着新课程改革的纵深发展,阅读在语文教学中的重要性越发凸显,越来越多的语文教师都开始基于新课标的具体要求为学生布置丰富多样的阅读任务。然而在实践过程中,学生的完成情况并不理想,不少学生虽然完成了阅读任务,但是在阅读过程中经常出现“囫囵吞枣”“走马观花”的情况,导致最终效果差强人意。究其根本是由于学生缺乏阅读兴趣,从而使阅读成为一种新型“负担”,这无疑与新课标的具体要求背道而驰,更不利于“双减”政策在实践中的落实。兴趣是学生自觉主动地投入某项活动的内驱力。因此,想要让阅读引导真正发挥理想的教学作用,教师就要思考如何为阅读活动“激趣”。在激发学生阅读兴趣的实践过程中,语文课堂是主要阵地,然而传统的阅读教学模式过度强调让学生落实知识、掌握技能,没有真正调动起学生的阅读热情,没有使其发现阅读活动的趣味所在。正因如此,革新阅读教学模式迫在眉睫。

教师需要树立创新意识,运用科学路径,创设具有趣味性的阅读课堂,用课内教学激发学生课外阅读的内驱力,引导学生自觉主动地探究阅读趣味,让兴趣贯穿阅读活动的始终。为实现这一目标,教师需要注重课内阅读与课外拓展的联系,在教学中把握“融合点”,通过具有针对性的教学手段,点燃学生心中的阅读兴趣之火。

以人教版小学语文六年级下册第9课《那个星期天》教学为例,本文选自史铁生的《务虚笔记》,作者回忆了儿时一次期盼母亲带自己外出,最终却并未成行的经历,展现出了作者兴奋、焦急、无奈、失望的情感变化,不禁让人感同身受。在课堂教学中,为拓宽学生的阅读视野,教师在完成本课教学任务后,可以将重点放在对作者及其作品的介绍上。教师可以让学生从史铁生年轻时双腿瘫痪后又患上尿毒症,去世后不举行遗体告别仪式并将器官捐赠给医学研究等事件中,了解这位命途多舛而又不屈不挠的伟大作家。

在了解了作者的人生经历后,学生纷纷唏嘘感慨,对这位作家产生了强烈的好奇心:“他瘫痪之后如何面对生活呢?”“他瘫痪后谁照顾他呢?”“他是如何振作起来的?”面对学生的问题,教师可以引入《务虚笔记》《病隙碎笔》《我与地坛》等作品,让学生自己从书中找寻答案。同时,在课堂教学中,教师还可以引入课外阅读《秋天的怀念》,让学生感受两篇文章中虽描写了相同的人物——“我与母亲”,但由于时间不同、境况不同、事件不同,作者的情感态度也产生了巨大差异,从而让学生在两篇文章的对比阅读中思考,带着对“我与母亲的关系”的疑问进一步拓展阅读。

在这一系列的教学设计中,教师通过介绍作者背景,引入课外阅读文本,让学生不断拓展阅读视野。在课外阅读活动中,《务虚笔记》《我与地坛》等作品不再是教师布置的课外阅读任务,而是学生自主解惑的“宝库”。教师通过课内文章教学给学生埋下了一颗疑问的种子,并在学生之后的阅读活动中成长为推动他们探究的藤蔓。

(二)聚焦深度阅读,巧设阅读疑问,为阅读思维“增质”

有了兴趣作为驱动力,学生的阅读诉求得到了明显的强化与提高,但是阅读质量依然没有达到理想效果。通过调查与探究,我们发现,不少学生的阅读活动仅停留于较为浅显的层面,在深层理解与意义构建方面尤为不足。很多学生都只关注阅读文本的情节发展,却难以进行更深层次的思考探究,未能捕捉到文本的思想内核。因此在阅读引导中,教师只有聚焦于深度阅读目标,才能逐步提高学生的阅读效率与质量。为实现这一目标,阅读疑问的设计格外重要,无论是在课内教学还是在课外拓展阅读中,教师都需要善于捕捉阅读文本中的设问点,指向学生高阶思维的发展,让学生能够在阅读活动中思考得更为深入,获得更为丰富的收获。

以课内阅读作品人教版小学语文五年级下册《刷子李》教学为例,在这篇文章中,作者立足于曹小三的视角,对刷子李高超精妙的刷墙技术展开了细致描写,并通过曹小三的亲眼所见与情感变化进行恰如其分的烘托,其中曹小三的情感变化是学生感受刷子李技术高超的重要立足点。因此,教师在课堂提问的设计中可以提出这样的问题:“你能找出描写曹小三心理变化的词句并且进行总结吗?”这一问题不仅能帮助学生捕捉到阅读重点,同时还可以让其在阅读的过程中进行深入思考,最终提炼出曹小三的心理变化为“半信半疑—失落”。当学生归纳总结出这一变化时,教师继续提出问题:“事实真如曹小三看到的那样吗?”学生在教师的引导下进一步展开阅读活动,通过一步步探寻阅读文本中的关联内容,捕捉其中的逻辑关系,从而进一步深化理解,认识到了作者的写作意图,为思维水平的提高奠定了坚实的基础。这一课内阅读的问题设计从文本的关键处出发,引导学生在阅读活动中不只关注情节的发展变化,同时还能捕捉到文本的关键点,从而进一步体会作者的写作用意,实现阅读效率与质量的进一步优化提升。

再以课外阅读作品《鲁滨逊漂流记》为例,这一阅读文本的重点在于让学生对鲁滨逊的冒险精神进行思考与体悟,对他能够在孤岛上生存28年的原因进行深入探究。基于这两个思考重点,我们可以在阅读引导中提出具有指向性与目的性的问题。首先,我们可以对鲁滨逊的冒险动机进行提问:“既然赚钱是鲁滨逊冒险的驱动力,那么你觉得鲁滨逊是为了金钱在冒险吗?”“鲁滨逊为了冒险而冒险的行为究竟有没有意义?”

第一个问题的设计目的是让学生推断鲁滨逊的冒险动机,虽然鲁滨逊在历险中赚到了钱,但是驱动鲁滨逊冒险的主要因素还在于他的自我天性,这有助于让学生从更为全面的角度对鲁滨逊的形象与行为进行理解与解读。第二个问题可以延伸出两重思考维度,学生既可以用实用眼光看待,又可以从审美角度对其进行审视。在实用眼光下,“为了冒险而冒险”是没有意义的行为,甚至可以称得上是愚蠢的;而如果读者从审美角度出发,则会体会到冒险蕴含着超脱俗世、走向创造的内涵,是当时社会精神追求的映射。这一问题的设计,让学生在阅读过程中不只停留于自己的经验认识,而是真正走进文本,体会到其中独特的内在价值。其次,从鲁滨逊得以在孤岛存活28年的原因出发进行提问,有助于让学生摆脱浅显、低阶的思维方式。在针对这一问题展开课堂讨论时,不少学生都给出了程式化的回答,认为是鲁滨逊的乐观、坚强等美好品质让他得以生存。但如果鲁滨逊没有足够的经验与能力,没有来自人类文明的基本物质基础,那么即使他再坚强乐观,也终将无济于事。因此,对这一问题的讨论不能只停留于浅显的层面,教师需要循序渐进地引导学生全方位、多角度地思考问题——现成的吃穿解决了鲁滨逊的短期生存问题;孤岛上的肥沃土地以及随行带来的种子工具,让他有了“再生产”的可能;枪支弹药解决了他的安全问题;猫狗与书籍缓解了他的紧张与孤独。在学生完成讨论后,教师可以让学生将讨论结果整理成一本“孤岛生存手册”,在总结与反思中拓展学生的思维深度。

无论是课内还是课外的阅读问题,都需要指向学生高阶思维的培养。只有这样,学生才能够真正意识到,阅读不是简单的“读故事”,才能学会在阅读活动中关注文章的思想内核,找到自己的思维生长点,以此实现思维能力的不断提升。

(三)搭建任务支架,明确阅读重点,让阅读活动“可视化”

无论是阅读习惯的养成还是阅读能力的发展都并非一蹴而就,而是一个漫长的过程。在“双减”视域下,教师需要用最少的课业任务实现最优的教育成果。因此在阅读教学中,教师需要尽可能减少学生在自主阅读的探索中摸黑、碰壁的情况,提高学生的阅读活动质量,让学生的每一次阅读活动都有效果、有质量、有目标。

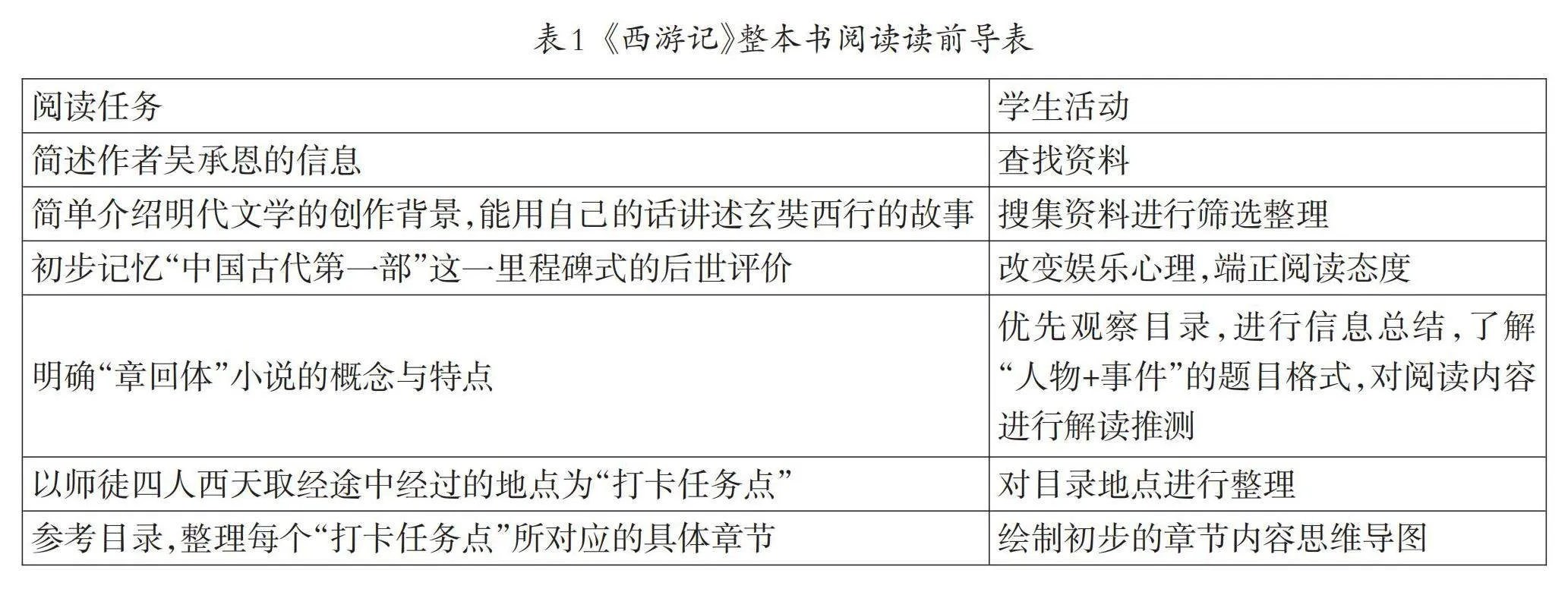

基于此,教师可以通过搭建任务支架的方式,让学生能够精准地捕捉到阅读重点,明确意识到不同阅读内容与阶段有不同的阅读重点及要求,拓展学生阅读的深度与广度,提升学生的思维能力,进一步实现阅读活动的可视化发展。下面以《西游记》整本书阅读的读前导表进行举例说明(如表1)。

这一读前导表的设计为学生的“整本书阅读”奠定了良好的思维导向与方法基础,让学生通过分析目录感受到章回体小说的核心所在,并对整本书的情节与结构进行基础性理解,为后续的阅读活动奠定了良好的逻辑与思维基础。同时,也从情感方面端正了学生的阅读态度,让学生改变了曾经对《西游记》的娱乐化态度,为后续的阅读活动奠定了情感基础。

在“双减”背景下,作为小学语文教师,激发学生的阅读兴趣,促进学生阅读活动高质量发展,是应深入思考的重点所在。以兴趣为导向促进阅读活动的高质量发展有助于落实“以学为本”的阅读理念,帮助学生养成良好的阅读习惯。为实现这一教育目标,教师在教育教学中要通过树立创新意识、运用科学理念,通过革新教学模式、巧设阅读疑问以及搭建任务支架等科学路径,让学生的阅读活动实现高效率与高成果的双重发展,为学生未来的语文学习积蓄能量。

注:本文系龙岩市新罗区“十四五”教育科研重点课题“基于‘双减’背景下培养小学生阅读兴趣,提高教学质量的研究”(立项批准号:XL1452022119)的成果。

(焦 佳)