让党史教育深度融入“知行合一”的育人过程

2024-12-31赵玉红

天津市滨海新区教师发展中心教研员,正高级教师。全国优秀教师,天津市优秀教师、市三八红旗手、市五一劳动奖章获得者,全国百佳语文教师、全国中语会十佳教改新星。先后获得天津市教育学会先进工作者、滨海新区教师标兵等称号。教育部中小学学科领军教师培养对象,天津市“未来教育家奠基工程”学员,参加天津市“双优课”大赛及全国中语会课堂教学大赛均获一等奖。

百年党史是一部中国共产党用生命、信仰与艰苦卓绝的奋斗谱写出的厚重的跨越百年的历史。他不仅成就了新中国的过去,更需要当今的我们去品鉴其成就辉煌的原因,以及其中所蕴藉的中华民族、共产党人的精神与风骨……这些育人元素何其宝贵。所以,让党史教育深度融入“知行合一”的育人过程,是教育人所秉持的教育理念。

一、“知”——在党史与学科课程内容深度整合中“建构”学生的系统化认知

学科教学永远是学校教育的主阵地,那么,深度挖掘学科课程内容中的党史教育资源,使其在学科教学的过程中得到彰显,从而达成党史教育的育人功能,实是一个必要的融合途径。党史教育的课程资源在历史、语文、道德与法治等多个学科课程内容体系中更是一种客观的存在。

党的百年史在历史学科中,自是以鲜明的章节赫然存在于历史知识体系的课程内容之中,学生在学习中会自然建构对百年党史的系统化认知,厘清其发展的历史脉络进程与典型史实,或是各阶段史实形成的内、外因等认知,这也是学科教与学的目标。

我认为,语文学科更能深度发挥党史育人的教育效能。例如:在教学初中语文《老山界》一课时,学生会在文本所叙述的典型事件中,深刻感受到红军在长征途中所经历的令常人难以想象的艰难处境,而恰是在那进退维谷、岌岌可危的处境中,红军战士眼中所看到火把与星光连接起来的奇观,让孩子们借助文字深刻感受到战士们那刻在骨子里的顽强意志与革命乐观主义精神……文本内容所触及的虽然是百年党史中的一个“片段”,但这样的教学资源却能让学生跨越时间的阻隔,借助鲜活的文字对那特殊阶段的党的奋斗史,以及所迸发出来的民族革命精神有了深刻的理解与敬意,此时的教育效果是具有直入学生内心并能够真实影响其人格塑造的。

因此,无论是“点”还是“线”的学科课程资源,将党史与学科课程内容深度整合,都必将会产生显见的教育效果。

二、“能”——在项目化的专题探究中“活化”学生对党史的内在体认

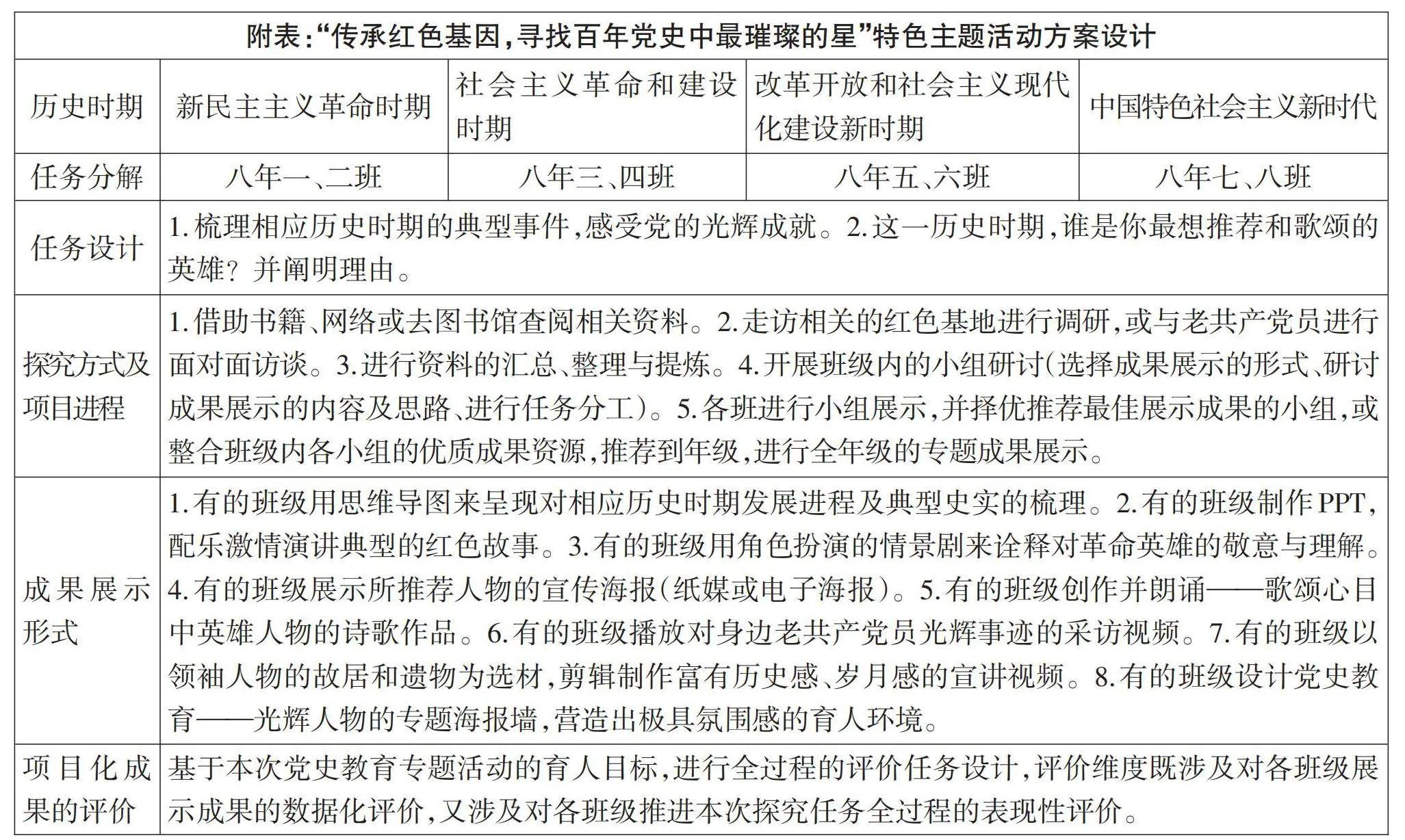

先跟大家来分享一个“党史教育专题活动的项目化学习”的实例:在建党一百周年之际,一所中学八年级组织了一次历时一个月的党史教育专题活动(见附表),产生了很好的教育影响力。

如果说党史教育与学科教学课程内容有机整合后的课程资源,对学生的学习而言很大程度上属于知识性习得的范畴,那么采用项目化学习的方式推进学生对党史教育的专题探究,让学生的学习过程不再是静态的接受,而是在任务驱动下基于问题解决式的主动探索,这是非常有意义的。

学生经历这样的项目化学习历程后,从个体学习结果来看,他们的收获已大大超出了对百年党史的知识性记忆,无论是资料的搜集与整合,还是人际交互的调研与采访、团队合作智慧的发掘、创造性的成果研创……方方面面的综合素养都能真实而有效地得到开发,更会助益学生的思维发展与人格提升,将红色基因以一种最为自然的方式植入学生成长的人格底色中。

三、“行”——在多元化的活动实践中“深化”党史教育对学生的价值塑造

敞开学校的大门,让学生在“行走”中体验、品鉴文化的内涵,不失为一种更加高位、更富意义的学习方式。教育的意义既可以在“吸纳”中让学生形成有效的知识建构,也可以在“输出”中对学生的认知与素养的养成构成反向的夯实与深化。

(一)红色研学实践——厚植爱国情怀和民族精神于学生的内心

研学实践开创了学生“走出校门”理解教育的全新教育方式,而红色研学实践则是各地教育开展研学实践的主流课程内容。组织学生以参观的方式走进红色遗址、革命领袖或英雄纪念馆、博物馆等场所,进行相关的社会实践活动。在真实史料、生活场景以及带着厚重历史感的场馆中,辅以系统化、细节化的专业讲解,学生对中国革命历史和红色文化会有一种更为沉浸式的体验感,直观感受革命历史的沧桑巨变,厚植爱国情怀和民族精神于学生的内心。

(二)走进社区,志愿服务——让民族自豪感与个人成就感涌动于心

走出校门,鼓励学生走进社区,成为社区党史宣传的义务志愿者,通过面对面宣讲、宣传海报展示等多种形式,将党的历史、革命精神和红色文化传递给社区的民众,尤其是青少年群体,这是多么有价值的实践活动。借助一个个孩子之口宣讲党的百年史,相信一定比专家的讲解更具吸引力和感染力。换个角度看,这样的志愿服务于学生而言,本身就是一次将党史内化于心、外化于言的绝佳实践与自我历练。

让党史教育深度融入“知行合一”的育人过程,是教育人义不容辞的教育使命,更需要我们一直走在探索的路上。

(侯金鹤)