无人火星采样返回任务

2024-12-31史晨

2024年我国成功实现人类首次月球背面采样返回任务,并宣布将天问三号无人火星采样返回任务提前到大约2028年,从而有望领先实现人类首次火星采样壮举。

逐梦火星的难度及意义

火星是太阳系内最像地球的行星,有很多奥秘,被认为是人类探索和移居开发的重要目标,可能存在生命。据科学家推测,大约30亿年前,火星很可能像地球那样温暖湿润,有充裕的大气和大面积的海洋、河流等水体。因此,远古时代的火星可能像地球那样孕育过生命。要想弄清楚火星为什么会恶化成而今荒芜的不毛之地,当年有没有生命甚至现在有没有幸存的生命,未来如何更好地探索和开发火星,甚至地球的环境保护以及生物医药技术的研发等都必须通过获取火星的新鲜样本来完成。

人类当前的火星样本,来自火星遭撞击后飞溅到太空并有幸坠入地球的火星陨石。因为撞击过程和受地球环境污染,导致其科学研究价值有限;而人类的火星探测器无法配备地面实验室那样复杂齐全的精密仪器,这就需要专门采集样本带回地球研究。

火星样本非常有价值,但采集起来比月球要困难得多。众所周知,火星比月球距离地球要遥远得多,火星和地球最近时距离也比月球和地球的距离远130倍以上,长时间远距离的深空飞行对航天器的可靠性、通信测量控制等都有更高要求。和月球不同,火星有稠密的大气,要想在火星着陆必须能承受和大气摩擦产生的高温,并以合理轨迹穿过火星大气避免打水漂一样弹开或者像流星一样烧毁陨落。和地球不同,火星大气相对稀薄,不能单纯依靠降落伞着陆,还必须通过发动机减速缓冲才能软着陆,这令其进入火星大气并软着陆的过程危险重重。倘若不考虑巡航级的情况,隔热罩、降落伞、着陆器、减速推进剂等质量是其载荷的2.5倍到3倍甚至更多。

而更难的也是最关键是,从火星地表起飞入环火轨道,这相当于在外星球发射运载火箭。由于火星的引力比月球强得多,从月球表面起飞进入环月轨道大约需要2000米/秒的速度,而从火星表面起飞进入环火轨道则需要约5300米/秒,速度本身相差265%。根据火箭方程增加的推进剂以及其他因素(例如额外的推进剂储箱、更强发动机等情况下)运送同等样本,从火星比从月球起飞需要的上升器质量可能超过5倍。和月球采样不同的是,出于行星保护和冷藏挥发物避免气体泄漏等目的,用于火星的采集样本容器更复杂更重。连带让上升器、着陆器都进一步增重,便需要更强的航天运输能力。因为行星保护的严格标准特别是防止样本里可能存在的地外微生物进入地球生物圈带来的风险,火星样本必须有P4级(最高级的)生物安全设施才能够处理,这就需要专业建筑、设备及人员来确保安全。

由于上升器必须尽可能简化减重,所以轨道机动和交会对接系统也可能比月球采样时更弱一些。受限于光速导致无法实时通信测控,让上升器和返回航天器在环火轨道上交会对接也更困难,需要航天器更智能、更自动化——自主交会对接并捕获样品容器、自动封装进返回舱内。此外,其还要具备从火星返回地球的轨道机动能力,在接近地球投放样本返回舱后会以第二宇宙速度冲进地球大气层,速度比从月球返回更快、受热更严峻。

无人火星采样返回任务前瞻

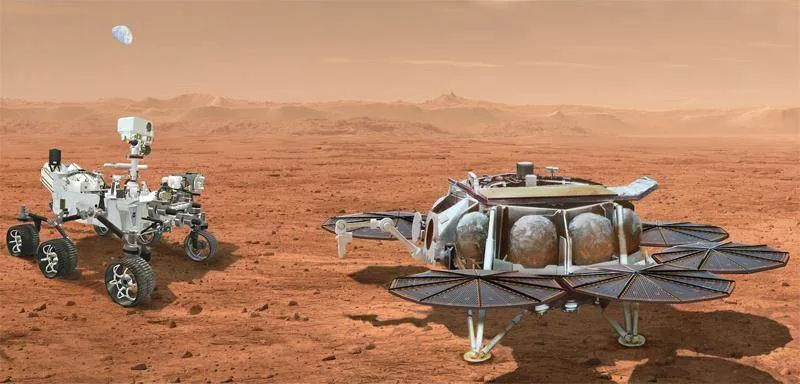

那么,火星采样返回将如何实现呢?据已知的公开消息,和一步到位的月球采样返回不同,我国的火星采样返回任务可能用长征五号大型运载火箭分两次发射,一次是火星采样着陆器及上升器可能还携带小型机器人和无人机以扩展采样范围,另一次则是返回飞船用来在环火轨道捕获样本容器并封装进返回舱带回地球。任务目标区域可能包括火星乌托邦平原、亚马孙平原、克里斯平原。

国际上,马斯克和NASA曾经提出过重型猎鹰运载火箭发射携带上升器的“红龙”无人飞船进行火星采样返回任务。当前,欧洲和美国也计划开展联合火星采样返回任务。2020年发射的毅力号火星车就携带了采样装置和样品封装管,已经采集了部分样品等后续采样着陆上升器赴火星后交付发射并由另外的返回飞船带回地球。

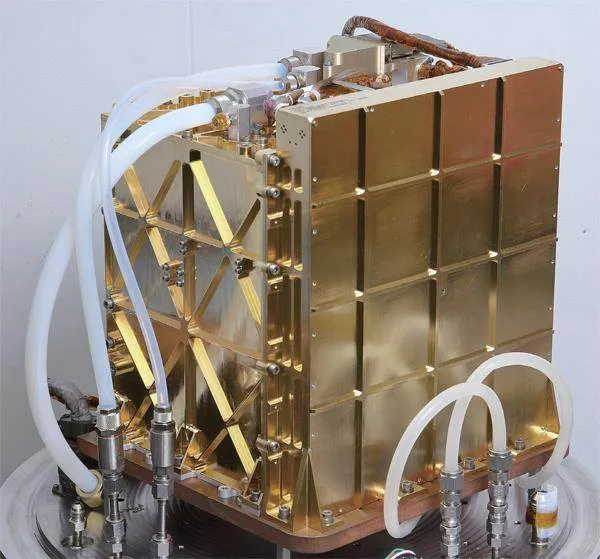

此外,值得一提的是火星采样返回可能也是最先开发利用火星资源的行动。美国航空航天工程师罗伯特·祖布林在20世纪90年代针对火星采样返回的昂贵和低效就提出了利用火星资源就地制造起飞返回推进剂的火星资源原位利用采样返回技术。通过携带少量氢,在火星表面利用火星大气中的二氧化碳,借助萨巴蒂尔反应等配合其他方式制造液态甲烷和液态氧。2020年发射的毅力号火星车携带的实验装置,便成功在火星表面电解了二氧化碳制造氧气。这类利用火星资源的技术将大大降低火星采样返回的成本,并且带回更多样本。当然,就未来载人火星探索而言,建立火星科考站也是必不可少的。

完成火星采样返回任务后,要载人探索火星还有很多技术难题需要攻克,例如在远离地球磁场保护并充满粒子辐射的深空长期生存的健康保障、设备可靠性保障以及重载火星着陆(20吨以上)技术、火星核电技术、高性能大规模深空推进技术等保障。不管怎样,火星采样返回任务是人类探索开发宇宙承前启后的重要一步,有助于为我们解答更多太空问题并可能给未来世界带来新的变数。

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com