战略布局产业竞争“新赛道”

2024-12-31朱克力

中国要在全球新一轮科技革命和产业变革中“换道超车”加速崛起,应当构筑经济增长新动能和国家竞争新优势。

促进高技术产业创新发展

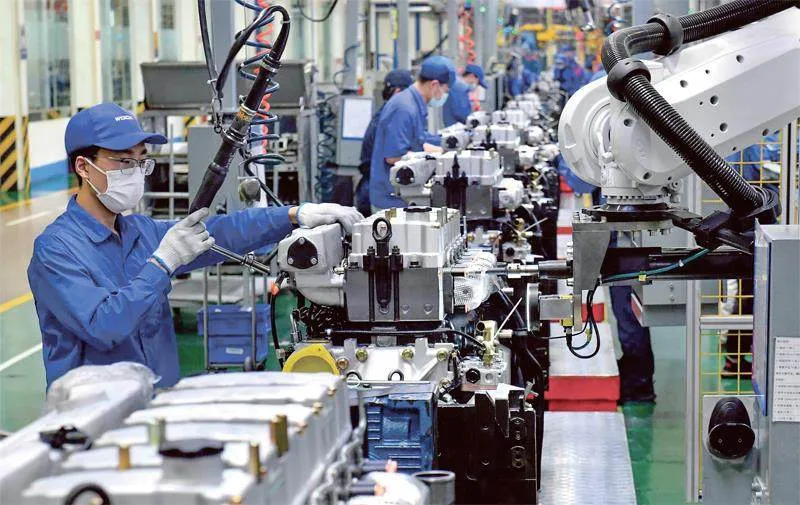

近年来,我国高技术制造业生产、投资、效益增速,均遥遥领先于制造业平均水平。其投资比重和结构加速优化、利润加速提升、产业集群加速形成。作为畅通国民经济循环和构建新发展格局的关键一环,高技术制造业对工业经济的引领带动作用显著增强。

分行业看,医药、电子及通信制造业利润增势强劲;从产品看,新能源汽车一马当先,机器人基础与前沿技术迭代加快,商业应用涌现并稳步落地;从要素看,大数据、人工智能、5G与制造业深度融合,引领新产品、新业态、新模式及价值链创新;从动能看,互联网和数智技术促进高技术产业提升创新效率,助推实体经济转型升级,成为数字时代诸多新兴产业的“战略母产业”。

就我国高技术制造业自身而言,存在原创技术动力还不够强、科技成果转化不畅、创新能力提升仍有空间等制约,强化这些弱项非一日之功。未来中国制造行稳致远的重要支撑在于激活经营主体、夯实产业基础、补齐技术短板、构筑创新生态,不断增强内生动力。

激活经营主体。应促进各类创新要素向企业集聚。广大企业需主动拥抱数字化转型浪潮,成为“有数企业”,实现“有效市场”和“有为政府”更好结合。夯实产业基础。在加大研发投入的同时,要健全政府投入为主、社会多渠道投入为辅的机制,加强对基础前沿研究和原始创新的支持。依托企业、政府、高校、科研机构等,紧跟战略性新兴优势产业需求增强自主创新能力。补齐技术短板。锚定我国高技术制造业面临的“卡脖子”问题,抓住关键核心技术攻关的“牛鼻子”,促进高技术制造业技术进步与新基建同频共振。加大针对关键核心技术领域的知识产权保护力度,在短板领域深化对外开放与合作。构筑创新生态。推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。强化数字赋能,发挥产业互联网平台优势和科技龙头“数字连接器”作用,引导数字技术向制造业加速渗透融入,推动产业数字化、网络化、智能化发展,以科技向善理念引领共享创新,促进“先强带后强”。

构建世界一流供应链体系

当前,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,新技术不断涌现,我国企业在供应链安全、敏捷柔性、价值创造、生态协同等方面多维推进,有力促进降本增效和转型发展,系统带动产业链上下游自主创新,不断提升供应链稳定性和竞争力。强大、可控、有韧性的供应链体系初步成型,并与产业链深度融合,有利于促进我国企业增强综合国际竞争力,推动相关产业高质量发展,进一步实现经济发展的质量变革、效率变革、动力变革。

在肯定成绩的同时,也要清醒看到,作为企业全流程全链条的关键性因素,当前我国企业的供应链管理仍然存在一些短板弱项。长期以来,信息技术应用不足使企业间难以有效连接与协同,产业链各环节未能形成灵活高效的集聚互动格局。以采购环节为例,为找到性价比合理的原材料,采购部门要逐家比较,效率不高且存在信用风险。一些企业寻源信息不全面、了解市场价格不充分,致使采购价格长期居高不下。因此,对标世界一流采购交易管理体系、高质量提升供应链现代化水平势在必行。

进一步而言,提升企业供应链现代化水平,不仅是建设世界一流企业的必然要求,也与加快数字经济发展息息相关。随着大数据、人工智能、区块链、5G等数字技术与供应链各环节融合创新,数字化智能化已成为发展供应链的基本方向,正在多维场景中不断创造新的价值增长点。一些整合协同度高的供应链平台、行业带动力强的供应链领先企业,积极融入数字化发展,面对政策、市场需求以及风险挑战,都可以稳妥有效应对,正成为提升供应链现代化水平的主力军。

具体而言,要聚焦问题导向、目标导向,稳步积极推动供应链管理转型升级。一方面,要发挥相关企业的数字赋能作用。加速数据和信息在供应链体系流转,持续维护供应链安全稳定。面对严峻的形势,应加快打造多中心、多节点并联供应网络,开辟多元化产品进口和供应渠道,加强战略核心物资储备,有力维护供应链安全稳定。同时,要切实发挥“稳定器”“压舱石”作用,开展极端情况下的供应链压力测试并形成“保供”预案,防范风险,未雨绸缪。在采购交易管理环节,应完善基于数字化智能化的采购交易管控体系,建立健全面向更大范围的寻源询价机制。做好供应商管理信用体系建设,充分运用采购交易形成的辐射网络,探索发展供应链金融等新业态,切实纾解中小企业融资难、融资贵等问题。

另一方面,构筑相关企业的共享创新生态。应促进产业互联网发展,提升数字时代新兴产业“战略母产业”,发挥一些企业投资规模大、辐射领域广、引领带动强等优势,拓展供应链长度,推动供应链上下游、产供销有效衔接协调运转,为畅通国民经济循环、构建新发展格局提供有力支撑,从而加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。

系统布局国际竞争新赛道

纵观全球历史,看准方向并领跑新赛道是制胜之道。当前,大数据、云计算、人工智能等关键技术驱动的“战略母产业”正在赋能各个领域,新产业、新业态、新模式加速迭代。新赛道主要以新技术或新模式为核心竞争力,是分工更细、技术更高、迭代更快、更利于形成优势的新兴产业或细分领域,具有引领性发展、颠覆性创新、爆发式成长等特性。如果说科技创新是推进竞争力提升和现代化先行的关键变量,那么制胜新赛道就是产业迭代升级与换道超车的必由之路。

放眼国内,各地在竞逐新赛道方面不遗余力。有的推动发展集成电路、人工智能、生物医药、新能源等先导产业,有的前瞻布局工业互联网、卫星互联网、机器人等新兴产业,有的超前谋划区块链、太赫兹、量子通信等未来产业。应当注意的是,制胜新赛道既要抢占新技术前沿,也要努力在不确定性中锚定其中的确定性。比如,数字化和低碳化,是引领未来产业发展、贯穿全球产业链供应链价值链的重要力量,可作为各地培育差异化新赛道的共性基座。

制胜新赛道,无疑需要更为系统的方法论。结合各地已有的一些创新实践,基于从科技到产业的转化规律和推进方式,其基本路径是,在看准方向、锚定价值的基础上提前布局,在推进过程中持续激活人和场景的力量。具体而言,可重点从三方面协同发力。

突出创新驱动,布局新赛道。注重从新赛道的起点出发,以推动重点产业链与未来产业发展为主攻方向,打造具有国际竞争力的产业集群。运用产业生态圈理念,将创新与产业化紧密结合起来,构建以企业为主体,涵盖基础研究、技术创新、成果产业化、科技金融全链条的创新生态链,吸引各类创新资源要素高效配置和集聚协作。与此同时,应实施一系列创新驱动政策,梳理完善相应法律,营造有利于各种超前的高科技和新应用竞相涌现的良好氛围与法治环境。

坚持以人为本,培育新赛手。人才资源是第一资源,制胜新赛道的一个关键在于“赛手”,以及激励其跑出好成绩的新机制。应着眼于新赛手成长,加快培育一批平台型龙头企业、区域性科技服务机构和更多“专精特新”企业,围绕紧缺人才制定针对性政策,根据新赛道产业人力资本需求规模与层次,搭建高素质、高质量人才引育管理体系。

深化场景供给,建设新赛场。真正跑通新赛道,必须尊重产业规律,遵循需求导向和场景驱动。新赛道依托的新赛场,由大量可验证需求和可落地场景构成。通过搭建产业新生态载体,优化场景供给流程,形成产品接入、场景实测、推广示范的全流程场景生长链条,加速技术转变为现实生产力。在挖掘国内市场的同时,着眼全球,在全球范围开掘制胜新赛道的更大需求和更多场景。

(作者系国研新经济研究院创始院长、新经济智库首席研究员)

编辑:薛华 icexue0321@163.com