指向深度学习的初中物理ADDIE模型探究

2024-12-31梁国瑛陈东滨

摘 要:推动学生进行深度学习是教育改革的迫切需求。目前,针对深度学习的教学流程的研究相对较少。ADDIE教学模型为此提供了一套可资借鉴的实践方案。结合ADDIE教学模型,建构了一个旨在促进深度学习的初中物理教学流程,并拟定了五个关键的教学目标,以适应初中生的物理深度学习需求。最后,以“压强”单元复习课第一课时为例,探讨了如何运用ADDIE教学模型促进学生的深度学习。

关键词:深度学习;ADDIE教学模型;压强;单元复习

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)12-0086-7

现代教育的需求不仅在于传承知识成果,更在于促进学生的全面发展以满足社会需求,实现学科的育人价值。基于此,自2014年起,教育部基础教育课程教材发展中心在全国多个实验区启动“深度学习教学”改进项目,其目的是深入研究教学活动如何有效地成为培养人的活动,并使之能够适应时代进步和社会发展的需求。深度学习的探究已成为现代教育革新的必然趋势,亦是各学科教育研究的核心议题。深度学习的培育需求与物理学科核心素养存在一定的相通性,物理教育亦持续致力于深度学习的实践探索。目前,物理学科在这方面相关的研究主要聚焦于深度学习的教学目标、教学策略以及课程实例分析等方面,而针对教学实施流程的研究则相对较少。因此,本研究针对初中物理教学中深度学习教学实施流程的落实问题展开探讨。

1 初中物理深度学习教学目标的制订

深度学习是一种主动的、高投入的、理解记忆的、涉及高阶思维的,并且学习结果迁移性强的学习状态和学习过程[1]。具体是指在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程,具有联想与结构、活动与体验、本质与变式、迁移与应用、价值与评价五个特征[2]。

义务教育物理课程是一门以实验为基础的自然科学课程[3]。该课程要求教师引导学生在观察、实验的基础上,通过科学的推理和论证技能来掌握物理知识,培养其物理思维,提升其知识迁移和应用能力,提升其科学态度和责任感,实现从表层学习向深层次学习的转变,从而落实物理学科核心素养。

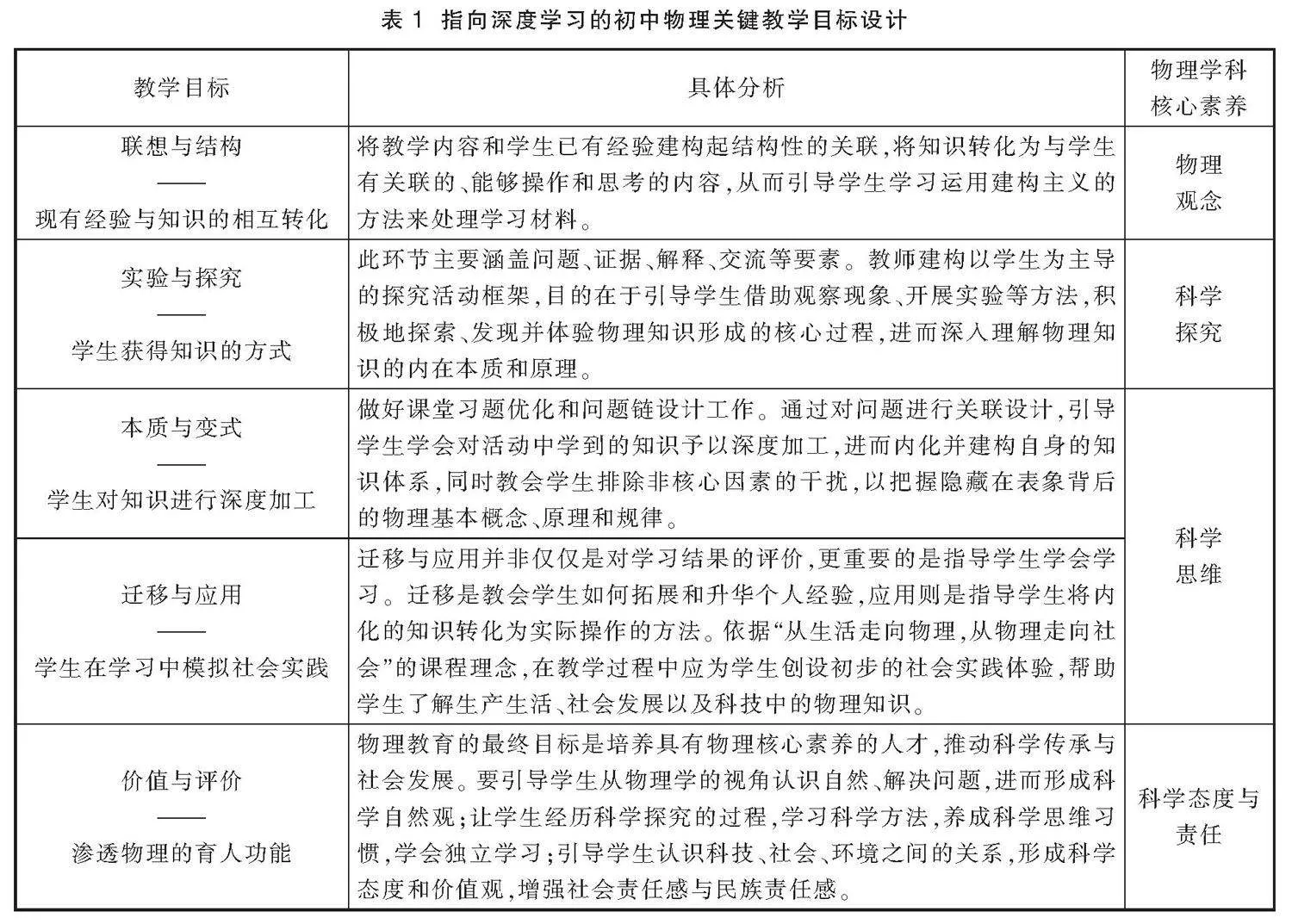

本研究认为,在教育理念层面,物理学教育与深度学习的理念存在共通之处。在初中物理教学过程中,深度学习的落实需要在教师的指引下开展,要将科学探究作为教与学的关键手段,把培养物理学科核心素养当作核心教学目标,这是一个培养学生自主学习能力、涉及高阶思维且富有意义的学习过程。鉴于深度学习的五大特征和初中物理课程的特定属性,我们基于学科核心素养,对初中物理深度学习教学的核心目标进行了设计,以便于评估深度学习的发生情况,如表 1所示。

2 指向深度学习的初中物理ADDIE教学模型建构

2.1 ADDIE教学模型

罗伯特·M·加涅在《教学设计原理》中提出ADDIE教学模型,将教学过程系统化地设计为分析(Analysis)、设计(Design)、开发(Development)、实施(Implementation)和评估(Evaluation)五个主要成分[4],是课程设计中的经典理论模型,如图1所示。

将ADDIE 模型各环节与深度学习教学相融合。在分析环节深入挖掘学生起始状态与知识背景,明确与深度学习目标的契合点,为教学打基础。设计环节则围绕深度学习的复杂认知目标组织内容,设计分层问题促进思维进阶,这是教学实施的关键。开发与实施环节是核心,教师应引导学生深度建构知识,助力高阶思维养成,培养问题解决能力,为学生学会学习筑牢根基。评价环节是该模型的显著特点,应注重教学设计的系统性和迭代性,以适应学生深度学习需求变化。

2.2 指向深度学习的初中物理ADDIE教学模型建构

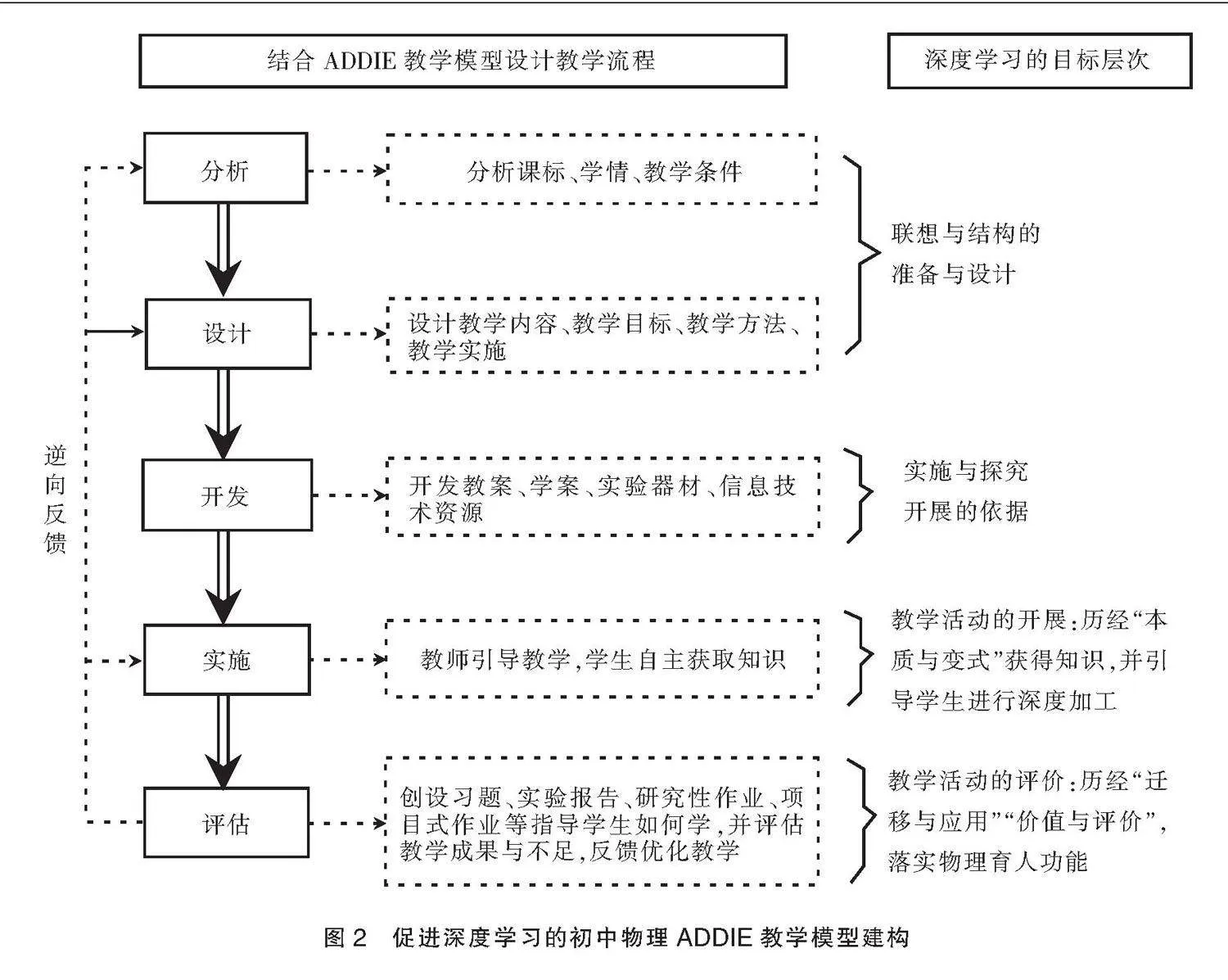

结合表1中初中物理深度学习的教学目标,我们把 ADDIE 教学模型流程概括为科学探究的准备、实施、评价三个核心阶段,这构成了实现初中物理深度学习教学的基本路径,如图2所示。

在准备阶段,需要明确课程标准规定的基本目标以及建议发展的进阶目标,了解学生现有的知识经验水平与目标之间的差距,掌握当前所具备的教学条件资源,据此制订探究活动的脚本,准备探究开展所需要的资源,这是深度学习教学的准备阶段。

在实施阶段,教师引导学生进行实践和知识转化至关重要。让初中生采用完全自主的学习方式并不适宜,应坚持教师主导、学生主体的教学理念。值得注意的是,对学生而言,更重要的是经历知识生成的核心探究过程而非全部过程。所以,教学应简洁高效,旨在辅助学习,避免额外负担。此阶段目标是让学生掌握基础知识,初步建构知识框架,培养其自主学习能力,这是学生深度学习的起始阶段。

在评价阶段,通过多种形式习题和活动项目的设计,全面评估学生将知识转化为实际操作的能力,用评价结果倒逼、优化各个教学环节。物理教育不仅局限于知识传授,更关键的是培养学生运用物理方法,从物理视角理解和分析日常生活现象的能力。评价环节的核心是确保物理育人的最终目标得以充分实现,这是学生深度学习的转化阶段。

3 指向深度学习的初中物理ADDIE教学模型实施案例

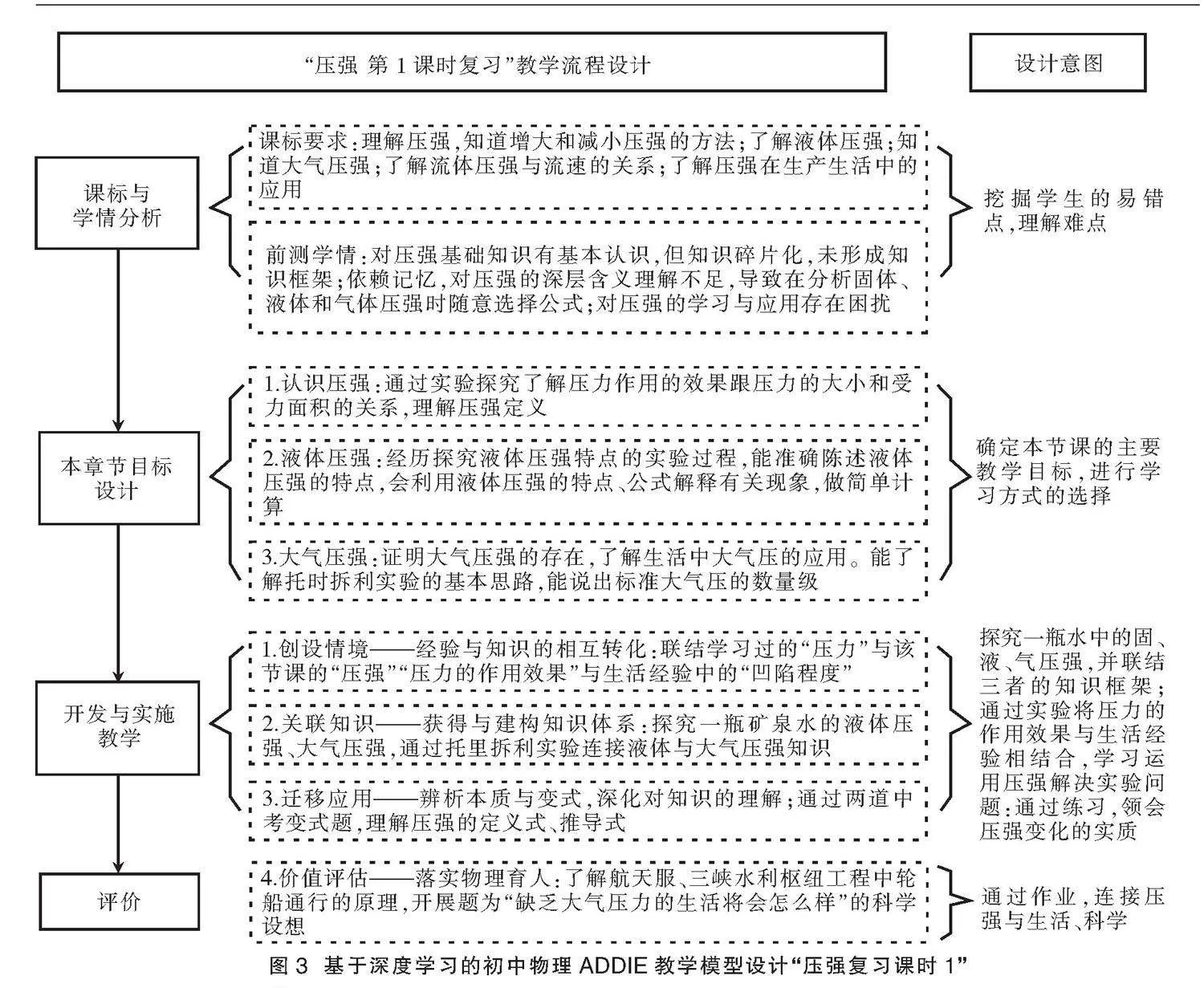

以“人教版”教材“压强”单元复习第一课时为例,在九年级中考复习阶段开展教学,介绍如何实施促进深度学习的初中物理ADDIE教学模型,教学设计如图3所示。

3.1 分析环节

课标分析:本章属于“运动和相互作用”主题。基本教学要求包括通过实验理解压强,知道增大和减小压强的方法;探究并了解影响液体压强的因素;知道大气压强及其与人类生活的关系;了解流体压强与流速的关系;了解压强在生产生活中的应用。课标要求以观察和实验为手段,运用学生已有的力与运动知识,通过科学探究获取压强知识,让学生明白压强的实用性,且重视培养他们的科学探究和思维能力。

学情分析:课前前测显示学生对压强有一定认识,但仍存在一定的问题:①学生对固、液、气的联系缺乏系统性,知识碎片化,未建构压强知识体系,这意味着学生没将学习内容与经验有效结构化,“联想与结构”“本质与变式”需加强,可采用一镜到底的教学设计。②在固、液、气实际应用和计算上找不到切入点,存在物理量代入错误、固、液压强公式乱用等问题,反映出学生对压强内涵理解不深,难以在实际操作中排除非核心因素的干扰,将理论知识转化为实践技能,即“本质与变式”“迁移与应用”需要强化,具体可参考中考年报大数据。③学生对压强的学习与知识实用有困扰,未很好地体会压强与生活、科技、社会的紧密联系,教师可参考工程实践思想设计教学,在课后预设研究性、跨学科作业。

教学条件分析:①学生已经掌握了密度、重力、压力等核心知识,对固、液、气压强的概念有了初步的认知,具备了初步的受力分析能力。因此,在中考复习阶段,我们可以更侧重于引导学生通过对实际问题的探讨,回顾并深化对压强的理解和应用,突破学习难点。②鉴于学生的知识体系基础,本次复习课程将利用矿泉水瓶创设情境,系统性地串联固体、液体和气体压强的基础知识。

3.2 设计环节

依据课标,本章节学习方法主要是观察和实验。针对前测中暴露的问题,如学生已有的固、液、气压强知识碎片化、对知识与生活应用的联系有困惑、难以将知识转化为技能等问题,本节课对压强复习的教学内容、教学目标以及教学手段进行了对应的规划,如表2所示。

本节课采用一镜到底的设计方式,简洁地将固、液、气压强的基础知识进行系统性串联。利用矿泉水瓶作为主要实验工具,回顾固、液、气压强的三个基础实验,并以实验为依托,结合中考题目设计练习题,以加深对固、液、气压强理论的理解和掌握。选题专注于广州中考年报数据中常见的易错点,旨在引导学生通过解题实践主动发现并填补知识上的空白。最终,布置研究性作业,目的是让学生探究压强与日常生活及生产活动之间的联系,从而实现物理知识的育人功能。

3.3 开发与实施环节

(一)创设情境——经验与知识的相互转化

【教师演示实验1】 如图4所示,同一瓶水,同一块海绵。图4甲中正立放置;图4乙中在手轻扶下倒立放置(手对瓶子的作用可忽略)。

问题1:请在实验甲、实验乙中分别作出海绵受到塑料水瓶压力F、F的示意图。

问题2:压力F、F的大小相等吗?

设计意图:前测结果发现,学生对压力的掌握良好,该设计简单地再次巩固前面所学压力的基本知识:作用点、方向,压力与重力大小的关系。将已学知识与本节课的内容联结起来,使学生感知知识的连贯性。

问题3:实验甲、实验乙中海绵所受到的压力的作用效果有什么不同?你是通过什么判断该效果的?由此你得出什么结论?

设计意图:引出压强,将“压力的作用效果”的物理表述与学生生活经验中的“凹陷程度”相联系,并通过实验探究“压力的作用效果”与“接触面大小”的关系。

问题4:在实验乙的基础上,实验丙中操作者用力向下压瓶子,那么海绵所受到的压力的作用效果有什么变化?由此你得出什么结论?

设计意图:前测发现接近23%的学生对压强的影响因素有所遗忘,但是对压强定义的掌握相对牢固。所以,以教师演示实验为主即可,以唤醒学生对“压力的作用效果”与“压力”和“受力面积”之间关系的感知,并通过理解压强的定义来深化对实验设计的认识。

小结:在本环节中,通过建构问题链,学生在物理情境中回顾压强的物理意义、定义,以加强对压力的理解。

(二)关联知识——获得与建构知识体系

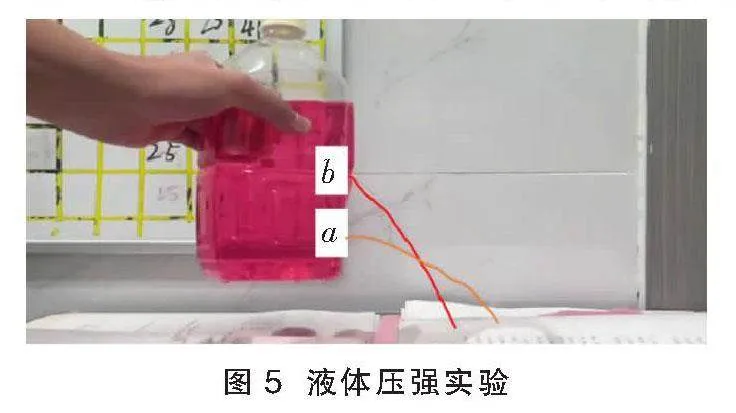

【教师演示实验2】 如图5所示,瓶子对海绵有压强,那瓶内的液体有压强吗?有什么特点?

问题1:水从小孔中喷射出来,说明什么?

问题2:a点的水射程比b点大,说明什么?由此你得出什么结论?

设计意图:对于液体压强与深度之间的关系,学生在日常生活中有着丰富的体验。因此,设计了教师演示实验以进行简要回顾复习。

问题3:如果要算出a点所受液体的压强,还需要测量出什么物理量?请你动手测量,并估算你手中瓶子a点处的液体压强大小。

设计意图:分析前测数据发现,“深度”概念常为学生所误解,接近40%的学生混淆了深度、高度的区别。该环节旨在通过引导学生亲自参与测量实践,在实践中暴露问题,以直观的方式揭示并帮助学生解决这一认知难题。同时,回顾液体压强的计算公式,并通过基础计算练习,阐释各物理量的含义及其适用范围。

【学生探究实验3】我们已经复习了液体压强的计算公式,并理解了其与深度及密度之间的关系。现在,请您利用桌面上的实验设备(图6),设计一项实验来探究液体压强与深度或者密度的关系。

设计意图:探究液体压强的特点是课标要求的学生必做实验。在此之前,学生已经掌握了相关的基础知识,因此,在这一环节中,教师可以放手让学生自主地进行合作设计和实验操作。学生可以在实际操作中进一步巩固和深化对液体压强概念的理解,同时,这种自主探究的过程能够有效地培养科学探究能力,萌发创新意识。

【教师演示实验4】 如图7所示,把瓶内气体挤出后拧紧瓶盖,发现瓶身发生形变。

问题1:瓶身发生形变的原因是什么?

问题2:能否设计实验验证你的猜想?。

【学生探究实验5】 设计一个实验,证明确实是大气压的存在使得瓶身形变的,并分析。

设计意图:前测结果表明,学生对大气压的生活实例很少留意。因此,设计学生实验引导学生体验大气压强,并指导学生通过设计实验来验证大气压的存在,通过逆向推理的方式,将大气压强的知识转化为实际操作,培养学生的科学逆向思维能力。

问题3:1643年6月20日,意大利科学家托里拆利首次进行了测量大气压值的实验。将液体压强与大气压强进行了很好的衔接。请分析,大气压强p与水银柱的压强p之间的关系?若此时大气压的大小p=1×105 Pa,则大气压能托起多高的酒精柱?

设计意图:通过将液体压强与大气压强的知识相结合,使学生理解这两种压强并非彼此孤立存在,进而帮助学生建构起知识之间的联系。

小结:在本环节中,通过实验探究与问题链的设计,引导学生观察并体验瓶子在受到液体和大气压力作用后的变化效果,从而串联起液体和气体压强的基础理论知识,并解决理解上的难点。

(三)迁移应用——辨析本质与变式,深化对知识的理解

【应用1】请计算图8实验中海绵受到的压强大小:已知瓶盖对海绵的压力F1为15 N,水和瓶的重力G1为10 N,海绵的表面积S1为0.14 m2,瓶盖与海绵的接触面积S2为0.0015 m2。

(1)用题中物理量符号写出瓶盖对海绵的压强表达式p=_____;

(2)该压强是______________Pa。

设计意图:本题是依据2023年广州中考题设计的。该小问主要考查学生能否根据压强的计算公式,正确找出压力大小以及受力面积大小,并且根据要求准确表达压强。结合2023中考年报数据分析得到,小题1满分1 分,难度0.438,区分度0.661,作答情况并不理想,源于学生的概念混淆、审题能力不足等。

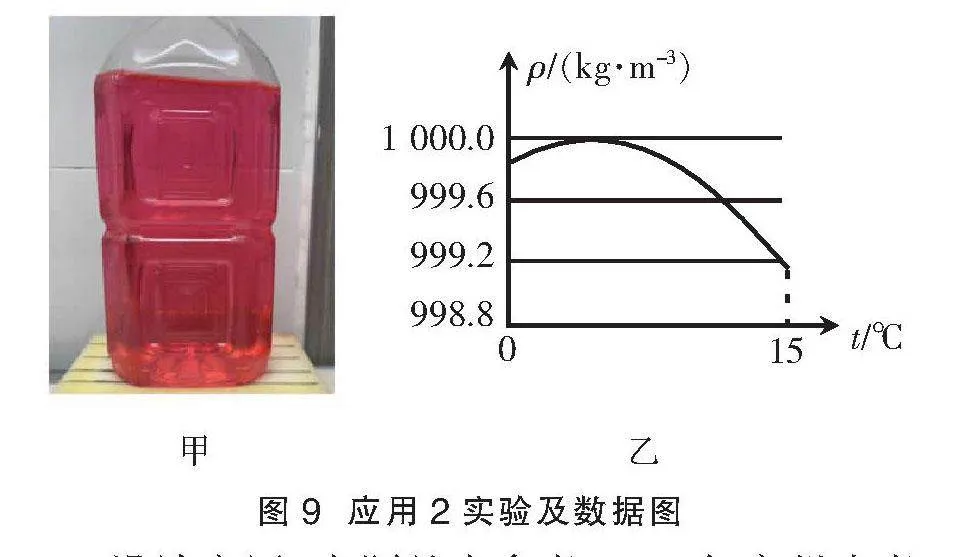

【应用2】 如图9甲所示,当瓶中水温从0 ℃升到15 ℃时,水的密度ρ和水温t的关系如图9乙所示,在温度升高的过程中,水的质量不变,且不考虑圆柱形容器的热胀冷缩。水温为0 ℃时,瓶底受到水的压强为p0,当温度升至t1,此过程中,瓶底受到水的压强p0 _____________(变大/变小/不变)

甲 乙

图9 应用2实验及数据图

设计意图:本题是在参考2020年广州中考题目的基础上进行简化改编而成。据年报数据所示,有49.4%的学生选择了应用液体压强的计算公式p=ρgh进行分析,反映出学生对液体压强推导式的内涵理解不足,停留在简单的识记层面,难以在实际应用中排除非核心因素的干扰。因此,设计该题旨在让学生在试错中理解液体压强是基于压强基本定义进行推导的,同时也启示学生不可机械地套用公式,而应进行深入分析与理解。

3.4 价值评估——落实物理育人

【课后学习任务】 请在以下任务中任选1项完成:

(1)查阅资料,从压强的角度分析我国航天员在外太空时为什么要穿航天服?针对这一原因,航天服在设计上有什么特点?

(2)查阅资料,分析我国长江三峡水利枢纽工程中船闸是怎样利用连通器特点让轮船通行的。

(3)探究日常生活中大气压力的具体表现,并推测在缺乏大气压力的情况下,我们的生活将会怎么样?

设计意图:工程实践思想是物理教育的突出特点。物理学教育致力于促进科学知识的传承与社会进步,培育具备物理学科核心素养的人才。本环节通过创设研究性作业,使学生认识到压强在现实生活中的应用价值,理解物理与科技、社会与环境之间的相互关系,从而深刻理解物理知识的实用性,这符合物理学教育的目标。

4 小 结

推动学生深度学习是培养物理学科核心素养的关键路径和基本要求。ADDIE教学模型,作为一种经典的教育设计理论模型,在推动深度学习的实践中展现出其独特优势。该模型以其系统性、实用性和操作性,为教学的准备、设计与执行提供了更为明确和程序化的指导;同时,该模型极为重视评价对教学的逆向作用,为教学设计提供了优化方向。在运用该教学模式的过程中,教师应根据教学实际情况灵活调整,不必拘泥于刻板的流程顺序。然而,该教学模式在实际教学中对深度学习的落实尚需持续完善与优化。目前,我们发现该教学模式与复习课程、单元作业设计的结合较为顺畅,但在与新课教学的融合方面,尚未寻找到简洁有效的方法,这亦是后续研究的方向。

参考文献:

[1]郭元祥.论深度教学:源起、基础与理念[J].教育研究与实验,2017(3):1-11.

[2]郭华.深度学习及其意义[J].课程·教材·教法,2016,36(11):25-32.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4]罗伯特·米尔斯·加涅.教学设计原理[M].王小明,庞维国,陈保华,等译.上海:华东师范大学出版社,2018.

(栏目编辑 李富强)

收稿日期:2024-10-05

基金项目:广州市南沙区教育科学规划2024年度一般课题“核心素养导向的初中物理ADDIE教学模型的实践研究”(NSJYKY2024101);广州市教育科学规划课题2025年青年教师专项课题“基于‘玩中思·研中学’的初中‘物理+’跨学科主题项目式学习实践研究”(202419741);广州市黄埔区教育科学“十四五”规划2022年面上一般课题“智慧教育视域下的初中物理力学实验科学方法教育实践研究”(2022097)。

作者简介:梁国瑛(1992-),女,硕士研究生,主要从事中学物理教学研究。

*通信作者:陈东滨(1987-),男,中学一级教师,主要从事中学物理教学及研究。