真实与模拟

2024-12-26钟昱

摘 要:在工业革命后,现代印刷技术现世,当下时代中数字艺术蓬勃发展,数字化对人民生活具有多方位的影响,版画的创作手段及途径随数字技术的发展同样被推陈更新,出现了多者在传统创作理念上的再创新。因受工艺程序和制作材料的影响,版画使其拥有与其他绘画不同的表现方式,这些特点体现了版画本身得天独厚的艺术语言,也决定了其必将与时代共进退的特性。印痕作为版画的重要属性之一,在奥克威尔克的《艺术基础理论与实践》中谈道:“肌理”分有四种基本类型,“真实的、模拟的、抽象的和设计的”,随着数字技术不断进化,用数字艺术制作的版画印痕在文中被定义为数字化印痕,其所展现的内容、情绪也随时代的发展而不断变化。那么如何在遵循版画本体印痕属性的同时,合理地延续数字化印痕的生命力?笔者将以此作为本文主线,对版画创作中的数字化印痕表现技术进行论述,以此为契机来体现数字技术对现代版画创作的深远影响。

关键词:数字技术;版画印痕;技术展现

中图分类号:J217 文献标识码:A 文章编号:2096-7357(2024)28-00-03

“肌理”是我们日常生活中常见的物质,我们去触摸任何物体,都会感受到肌理的存在,笔者以为版画印痕与该“肌理”为同一概念。传统版画中,印痕的表现是通过对板材的转印而呈现在纸或布等物品上的,其中的板材属于可触摸的、具有物理特征的实物,往往其印痕也属于可触摸的实物,而文中数码版画的“印痕”却有所不同,其表现的形式却为不可触摸的、虚拟的、数字化的。

一、印痕中与生俱来的“触感”

如何在当代文化语境下界定版画的属性?笔者认为,“版画印痕”是最直接的语言形式。版画不仅具有“复数性”和“间接性”等属性特点,同时拥有最本质的特征,因其靠“版”的间接转印从而产生了独特的、反映板材特性的物理印痕。所以,经过长期的实践与探索,作为一门以技艺见长的传统的视觉艺术形式,“间接性”和“多样性”已经不能完全概括当前文化背景下的版画属性特征,“印痕”也是作为表现版画艺术属性的重要因素之一,即版画由“印刷”而实现的“与生俱来”。

谈到“与生俱来”,是笔者对传统版画属性特点的再明确。“我们的语言,通过光滑、粗糙和坚硬等词语,显示了触觉可以告诉我们的关于客体的本质”[1]。无论是光滑、粗糙和坚硬的物体都可以通过触摸来感受它凹凸起伏的特征,所以通过触觉来感受物体本质属性美感是一种感受自然的生活方式之一,而人在视觉上的观感同样也可以实现对物体本质属性美的感受,即使是物体本身特有的肌理,如水印版画的木纹肌理,斋藤清的水印木刻作品《妙心寺》,其画面干净明丽且构成形式简洁,为避免画面过于单调和视觉的分散,作品借助木材本身的肌理来转印出不规则的纹理效果,从而增强画面的感染力(见图1);除此之外,还有铜版画的金属质感以及石版画的石材颗粒感等,如应天齐的代表作品《西递村系列》组画,他在利用木板拼贴方式的同时,综合利用不同板材的肌理来表达自然景象,很好地将版材自带的纹理与现实自然景物的肌理对应,具有写实般的视觉效果(见图2)[2]。这些肌理都是对其物理板材属性的真实反映,所以美感是以对形象的直接感知方式来进行的,这个过程包含了视觉与触觉的交互体验[3]。然而版画的印痕既是对物质肌理的表现,也是对物质属性的表现,通常版画创作中的印痕与“版”是相互交融的,版画中的“版”不仅承载了板材本身自带的媒介信息,同时还承载着艺术家的创作情感。

版画中印痕的表现是多样的,印痕对于物性的真实反映是基于“真实的实物”,而在笔者看来,该“真实的实物”意指为媒介或介质,媒介的变化也促使了版画物理印痕具有多样性,所以印痕属性也是版画区别于其他画种的主要要素之一。

二、数字化印痕的产生

版画作为一门通过以印刷的方式逐渐发展的艺术门类,无论是古代雕版印刷,还是新兴木刻运动的推广,至今始终离不开技艺的作用与影响。在科技发展与进步的加持下,数字印刷技术通过简单的数字化生产和便捷的快速出图,为版画艺术家提供了更为开阔的创作空间,以至于艺术家能够选择更为多元的方式进行艺术创作。因此,越来越多的艺术家尝试使用数字技术的手段去探索更多的版画语言,但是数字技术的出现在一定程度上也模糊了版画的属性关系,如在版画本体语言上的缺失,包括间接性和印痕质感等。

作为以数字技术为主要创作手段的数码版画,它是否也具备与传统版画相似的“印痕”属性呢?答案是有的,只不过它的印痕在未经过转印呈现之前是虚拟的、数字化的。数码版画创作着重强调的是版画语言的实验性、多元性和融合性,有别于传统版画的艺术语言,它强调对不同版材印刷效果的叠加、互换和融合,试图通过数字模拟技术拓展和突破传统版画材质的边界[4]。不同于传统版画印痕,数字印痕的产生是靠计算机的基本语言在执行与表现,即不同的代码会驱使计算机执行不同的命令,从而出现不同的绘制效果。另外,不同的数字软件在功能设置和绘制效果方面都有区别,但始终是靠艺术家的主观思维在操控着后台数据,从而出现不同的画面效果。

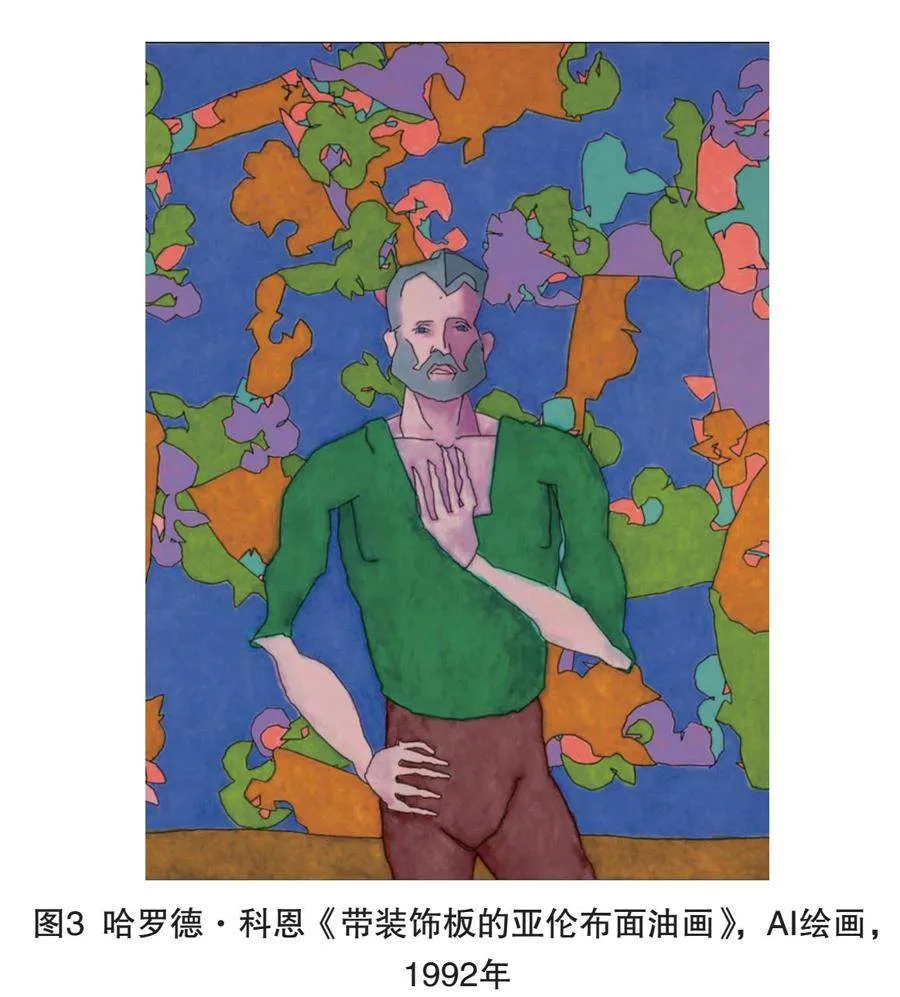

其实早在21世纪数字艺术从最初的计算机艺术,演变为如今以数字技术为媒介的艺术创作,如CG绘画、交互艺术、AI艺术、数字影像等,其中也包含了数码版画。不过在艺术表现过程中,它们都有一个共通点,都离不开对现实的模拟,如用于模拟艺术风格的非真实感绘制技术(non-photorealistic rendering,NPR),该技术可以通过模拟不同艺术作品的肌理、色彩、线条等风格特征,从而生成具有鲜明的艺术风格和美学特点的图像;还有近几年推出的ChatGPT生成式人工智能,在基于大数据的作用下,将现有的艺术创作方式及图像资源融合在一起,对固有的艺术创作模式进行了创新和突破。在艺术作品中也有部分范例,如首届中国数字大展中胡特的作品《九歌图》,该作品模拟古代长卷的形式进行表现,并通过现代CG渲染技术再现楚人的精神境界;又如20世纪60年代末,哈罗德·科恩开发的AARON绘画程序所绘制的《带装饰板的亚伦布面油画》,画面的颜色及对象的线条表现,有着类似野兽派的语言穿透力(见图3)。同理,数码版画中的数字化印痕也是依靠数字化模拟及合成而产生的,正是因为数字化的模拟技术,使其具有无限的创作可能和相互融合的空间。

三、数字化印痕的表现

关于数码版画中虚拟形式的数字化印痕,它的实现如同奥克威尔克眼里的“模拟肌理”。笔者以为《艺术基础理论与实践》中的“模拟的肌理”是对现实肌理的夸张化,或者是一种观感上的错觉,从而对现实事物“可识别性”的增强。在传统版画中,模拟印痕也许很早之前就已经存在,这是艺术手段上的主观性体现。相对于物理的印痕,笔下数码版画中的模拟印痕来源于数字技术对现实的模拟与仿造,甚至是“闻所未闻”的虚拟化。

数字技术为艺术创作提供多重技术条件的同时也影响了版画艺术形式的发展,导致版画与其他艺术形式之间的概念界限越来越模糊。相对于传统版画属性特点的部分缺失,我们如何继续维持数码版画的发展活力?在传统艺术视角的构架内,要探索版画的内在价值,必须超越传统版画的“技巧”与“技艺”观念,我们是否可以对数字化印痕进行物理呈现?也就是把虚拟的印痕转化为物理的可触摸的印痕。例如,国内就有美术专业院校曾以摄影、图像为创作元素,通过数字平台实现图像转换,最后以现代印刷技术的方式输出图像,以此进入版画创作的当代语境的做法;例如,第十四届全国美术作品展版画展区中的于玮萍、谌汐雨晓的铜版画作品《天问·探月》,以及周庆的《越山跨海——中国特大桥》版画作品,他们前期通过运用数字技术的辅助处理,最后利用传统版画的转印及再加工,呈现的画面层次丰富,具有很强的视觉冲击力及画面氛围感。犹如该两幅作品,运用数字技术来辅助制版的艺术家数不胜数,但最终还是以传统版画的形态来呈现,这一类作品与直接喷绘输出的数码版画作品不一样的是,他们因为有了自己独有的“版”的属性,便有了版画物理印痕的属性,笔者认为这是对数字化印痕的一种合理表现方式之一。所以数字技术与传统版画创作的有机融合是未来数字艺术发展趋势的表现之一,不仅影响当下的版画创作形式,也将为未来数字艺术的无限拓展提供了更多的可能性。

数字技术对现代版画带来的深远影响是不可估量的,同时对传统版画本体语言的冲击也不小。数字技术极大地提高了印刷效率,但如果手头功夫不足,就会影响到人与作品之间的直接对话,以至于削弱人与作品之间的情感关系,好的艺术作品是需要艺术家源于内心极其虔诚的创作,说到底是人的创作,精神上的创作。数码版画之所以争议不断,部分原因在于数码版画作品的表现缺少制作过程中“量”的体现,以至于观众看不到作品所能够呈现的手工痕迹,当这些特质被弱化后,作品的精神性也会随之被减弱。“从传统的模仿到机械的复制再到数字的虚拟,变化着的是作为符号的图像与作为实在的现实世界间的那个关系。……当一切都呈现为持存物的无蔽状态时,艺术是否仍然具有某种拯救的最高可能?[5]”但图像的发展终究还是离不开技术指引的,就像机械复制会影响传统艺术的“本真性”一样,也会影响到版画本身所具有的本质属性,以至于破坏艺术家对版画所建立起的最初的情感。那么基于版画在面对数字技术冲击的背景下,如何将数码版画回归到版画本体“印痕”属性中去?从而激发版画艺术创作新的生命力。综上所述,在版画创作中对于数字化印痕的表现就是其中的重要方式之一,也是对现代版画创作实现创新与突破的重要体现之一。

参考文献:

[1]奥克威尔克,著.艺术基础理论与实践[M].牛宏宝,译.北京:北京大学出版社,2009.

[2]陈鸣鸣.对水印木刻创作写实性语言的分析与思考[J].美术,2021,(03):152-153.

[3]何佳荣.印痕物语——版画材质的物质性美感[J].美术观察,2020,(02):65-66.

[4]罗娜.数字版画的艺术语言与创作观念探微[J].美术,2020,(10):142-143.

[5]孔国桥.“在场”的印刷:历史视域下的版画与艺术[M].杭州:中国美术学院出版社,2008.