关于三秦非遗传承和保护的插画设计融合

2024-12-25袁奂轲

摘 要:非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,是优秀传统文化的重要组成部分,是人类共同的文化财富。随着我国综合国力的提升,非遗文化项目的保护和支持政策已逐渐解决了最初的传播范围狭窄等问题。具有浓厚陕西特色的秋林美食城,在陕西的知名度依然处在高位。但在年轻群体中,其市场形象已显现出“过时化”的趋势。同时,陕西非物质文化遗产——秦绣也面临着衰退的风险。将如秋林美食城这样的地方特色IP与非遗工艺——秦绣进行再设计创作,不仅能展示三秦特色美食IP与地方非遗文化的巧妙结合,也填补了此类“非遗”与“商业”融合发展现领域的研究空白。探索一种使非遗在更广阔视野中保持其核心价值,并通过融合渗透新的表达方式使得以传承和创新的道路,不仅是秦绣等非遗文化历久弥新的重要保障,也是我国文化符号与国际话语体系建构、文化自信提升的重要途径。

关键词:秦绣;非遗文化;设计;插画;地方特色

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:2096-7357(2024)29-0-03

非物质文化遗产,凝聚了我国人民的智慧和情感,是中华民族宝贵的财富,非遗文化作为中华民族传统文化的重要组成部分,在新媒体时代下既迎来了新的发展机遇,也面临着诸多挑战。制定并实施新媒体融合传播策略,对于促进非遗文化的传承与创新至关重要。

一、黄土之根——秋林与秦绣寻根溯源

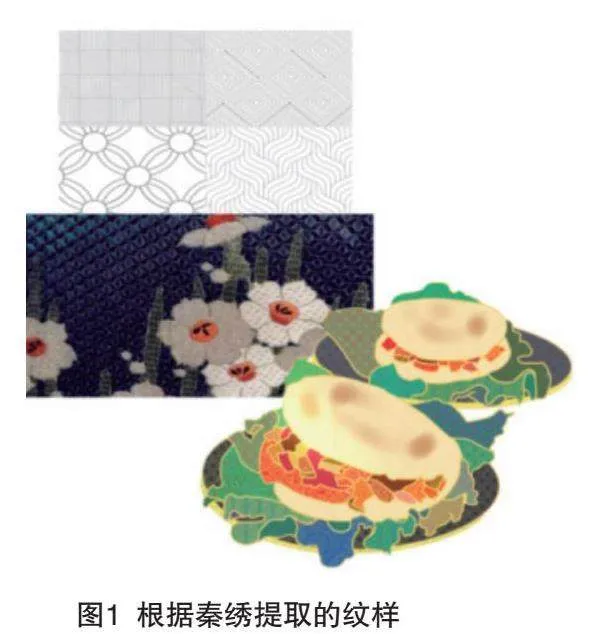

非遗文化作为人类文化的重要组成部分,具有深远的历史价值、艺术价值和社会价值。它们是人类历史发展的见证,记录了各族人民在长期生产生活中形成的智慧和创造力。同时,非遗文化也是民族认同和文化传承的重要纽带,对于维护世界文化多样性和促进人类共同发展具有重要意义。秦绣是非遗文化刺绣绣种,早在20世纪70年代,西安美术工作者对陕西古老绣种纳纱、穿罗进行挖掘和整理,从而研究搜索出了新绣种秦绣。秦绣以其产地独有的历史和革命传统为题材,在充分吸收陕西民间刺绣基础上创立,是继四大名绣和众多地方绣品后的又一朵绣苑奇葩[1]。非遗编号:Ⅶ—28(如图1)。现代社会发展快,传统秦绣所能承担和传播的固有信息是有限的,而传统秦绣在当今社会的表现手法也相对单一。秦绣逐渐与现在的数字化时代脱节,无法提升当代受众的审美需求和生活感。秦绣如何创新就成了我们面临的首要问题。

在陕西地区,不同地区秦绣的风格有所不同。关中地区东府与西府的民间惯用色彩有明显的差异性。西府地区在视觉上的直观感受是红绿对比强烈,而东府的秦绣则主要表现为大多进行色彩过渡,对颜色的使用较为柔和,在不同的环境和人们的生活相得益彰。 而以陕西省西安市为中心的关中地区,根据地理环境及其习俗的差异性,以东边的渭南为东府和西边的宝鸡为西府。渭南和宝鸡分别位于陕西省的东边和西边,西府以南的秦岭山脉隔绝了北方和南方,导致两地交通不便。由此在秦绣艺术手法和配色方面的交流也较少。而北方的群山和陕北的地貌有相似之处,滋养了热烈鲜艳的秦绣色彩,本文插画配色参考了东府与西府两种不同的色彩风格。

对传统的正确态度应当是对老传统做出新解释。基于新的参照系,对旧传统做出评价和解释,这样才能使传统发展为有生命的东西。文化自信是一个国家与民族发展中更基本和坚韧的力量,在继承并发扬优秀传统文化方面,秦绣作为具有陕西特色的非遗文化,将其元素与现代插画设计结合,赋予其新的生命力,使其更易于推广传播,充分鲜明地展现老牌西安美食城更加具有陕西特色与陕西风情的年轻形象,推动非遗文化传承和年轻化[2]。

二、黄土之韵——秋林与秦绣相得益彰

(一)秋林色彩与秦绣视觉

陕西美食向来以种类繁多、色彩丰富和口味独特而驰名中外。如秋林美食城的招牌美食——醪糟米糕,以白嫩的色泽和软糯的口感令人心旷神怡;芙蓉饼则以金黄的酥饼外壳包裹着鲜艳可人的陕西辣椒和牛肉,口感细腻而丰富。家喻户晓的肉夹馍和凉皮更是让人们在大街小巷流连驻足。

红、白、金、青、绿,陕西美食似乎偏爱鲜艳的色彩,每天都吸引着大批食客前来品尝。而这样鲜艳的色彩,恰巧也是秦绣中最常使用和最受欢迎的色彩。秦绣具有适合表现陕西美食的陕西笔触,在二者的结合中,黄土之韵就这样产生了。

通过搜集秦绣元素并进行插画设计,将陕西美食的视觉元素与秦绣元素结合,可实现珠联璧合、相得益彰的艺术效果。

(二)秋林年轮与秦绣肌理

秋林美食城作为西安本地知名美食集合地,传播着西安独特的美食文化,代表了西安在饮食方面的特色。对秋林美食城的VI设计,是深化三秦文化、推广秦绣技艺大众认知度的关键所在。

在利用插画设计传递信息的同时,我们学习使用秦绣的几个主要针法纹样,作为表现美食层次和质感的主要手段和视觉表达方式。在实际操作中,深入探索陕西美食文化,并进行视觉化、形象年轻化,强化“三秦美食文化”的视觉文化联结和相关非遗传统文化符号的形成。

为做好秦绣插画的融合设计,在起稿阶段,选择了六种具有代表性的陕西美食,分别为粉蒸肉夹馍、腊汁肉夹馍、冰峰饮料、八宝玫瑰镜糕、葫芦鸡以及油泼面,并配合具有秦绣特色的配色方案。在色彩纯度的选择上,旨在突出食物的色泽和新鲜感。在底色搭配和选定完毕后,选择高纯度的线条进行秦绣纹样的模仿和概括,使其以过渡或平铺的方式表现在食物上[3]。

三、三秦非遗传承和保护的插画设计融合意义

非遗文化具有深厚的历史底蕴和人文内涵,将其融入插画设计中,可以赋予插画作品更加深刻的思想内涵和文化价值。通过将非遗文化的元素和符号融入插画作品中,可以使观众更好地感受到作品所传递的历史韵味和文化魅力。非遗传承的插画设计具有多重意义,主要体现在以下几个方面。

非遗文化中蕴含着丰富的艺术元素和设计素材,通过深入挖掘这些元素和符号,可以将其融入插画设计中,创造出独具特色的艺术风格。例如,通过提取秦绣中的元素,可以丰富插画设计的背景、角色和道具等。非遗文化具有深厚的历史底蕴和人文内涵,将其融入插画设计中,可以赋予作品更加深刻的思想内涵和文化价值。通过这种方式,观众可以更好地感受到作品所传递的历史韵味和文化魅力。

此外,插画设计有助于非遗文化的传播和保护。通过视觉艺术的形式,可以让更多年轻人了解和关注非遗文化,唤起社会对这些珍贵文化遗产的保护意识。例如,“滇韵遗珠”项目通过插画设计、科普海报设计和衍生文创产品设计等多种形式,向年轻一代讲述非物质文化遗产的文化价值,推动非遗文化的年轻化和社会化。

四、非遗传承在时代艺术中融合的多样手段

(一)加强传统文化与插画设计的融合

水墨插画借鉴了传统水墨画所突出的艺术表现手法和语言特征,它是一种有含蓄美的艺术内涵,只有在画面中的意境特征和观众的精神协调下,才能达到一种独特的艺术境界,在此过程中,插画师和观众都需具备一定的文化素养才能完成。在当今社会,由于社会的快速发展,许多观众都会选择一种比较直观和笼统的信息传达方式,特别是在如今这个信息化的时代,这种含蓄的绘画表达方式已经不能满足大众自身的审美需求了。以传统绘画手法为中心的绘画艺术,其自身也应该扎根于传统文化中。对于独立插图来说,这个方法非常有效。但在商业化发展的大环境下,插画的内容会受到一定的影响,由于传统文化不被企业所重视,从而影响到了整个传统插画的形式发展。比如,水墨动漫在20世纪中后期曾有一定的发展,但始终未能取得突破性进展,根本原因在于其受到了较大的局限性,且在选择范围上较为狭窄。然而,随着时代的进步和多元文化的交融,文化的传播方式发生了变化,这为水墨插图带来了新的机遇[4]。

(二)巧用“跨界”传播,弘扬非遗特色

非遗文化传承呈现出复杂、多元的态势。一方面,随着现代化进程加速,非遗文化遭受一定冲击与挑战。许多传统技艺因缺乏传承人濒临失传,传承人的文化生存环境也日益严峻。另一方面,国家对非遗文化保护工作的重视和投入,为非遗文化传承带来了新的生机与活力。新媒体环境下,多元化传播渠道的建设对于非遗文化的继承与弘扬至关重要。首先,应充分利用社交媒体、短视频平台和直播平台等新媒体,以多种形式展示和传播非遗文化内容。这些平台用户众多,传播迅速,互动性强,能有效吸引观众关注与参与。其次,探索与主流媒体的合作方式同样重要。借助电视、广播、报纸等传统媒体,可以进一步拓展非遗文化的传播范围。主流媒体因其权威性和公信力,能够向更广泛的受众群体传达非遗文化的价值与意义。同时,主流媒体还可为非遗文化提供更多展现机会,如组织专题报道、开辟专栏等,以提升其知名度和影响力。此外,线上线下相结合的传播方式也不容忽视。通过组织文化展览、表演、体验等活动,吸引观众亲身参与并感受非遗文化的魅力。同时,利用新媒体平台对线下活动进行直播、报道与互动,让无法亲临现场的观众也能参与非遗文化的传承。在建设多元化传播渠道时,还需注重各渠道间的和谐合作。不同传播渠道各具优势与局限,因此需结合文化特点与受众需求,合理选择与运用,以实现优势互补与协同传播。最后,对传播渠道进行监控与评价同样关键。通过分析传播效果数据,收集用户反馈信息,适时调整并优化传播策略,确保非遗文化得到最有效的传播[5]。

(三)坚定文化自信,走向多样舞台

如同秦绣和插画设计的有机融合一样,非遗文化是古老的,而艺术与设计是指向现代和未来的,这使非遗与艺术的结合具有强大生命力。在对待非遗与艺术的关系上,我们应当以艺术为载体,在保持非遗文化灵魂的前提下,吸收和融合外来的新鲜元素,使其既具有现代感,又不失传统的深厚内涵。非遗文化是文明的延续,艺术是点,满足当下需求;非遗是线,将历史原汁原味地展现于世,串在一起就是璀璨的明珠。

在百年未有之大变局下,处于大争之世的我们需要扮演时代的主人公和中心力量。随着经济全球化和多元化的推进,世界将持续向数字时代转型。我们应充分利用数字技术的优势,使古老的非遗文化焕发新的光彩,从而确保非遗文化的传承与发展拥有更加广阔的未来[6]。

根据陕西美食的色泽与口味特点,笔者在创作插画时,选用了不同的色彩进行表现,取得了令人满意的效果。较低纯度的底色搭配高纯度的纹样,成功地呈现了秦绣艺术中不同纹样所表现的独特质感(如图1为纹样提取、图2为插画成品)。

五、结束语

秦绣作为陕西非物质文化遗产之一,以其精湛的刺绣技艺和独特的文化内涵,正逐渐走进当今社会的视野。如今,秦绣不仅在传统文化领域中备受推崇,更在现代时尚设计和艺术创作中展现出独特魅力。秦绣的当今影响在于传承古老文化的同时,也融入了现代元素,展现出与时俱进的活力和魅力,成为连接过去与现在、传统与现代的桥梁,为陕西文化的传播和发展做出了重要贡献。

参考文献:

[1]咸建军.秦绣[M].西安:西安交通大学出版社,2014.

[2]孙英丽.秦绣艺术[M].西安:陕西人民出版社,2012.

[3]刘红.陕西秦绣传统工艺针法——评《传统刺绣针法集萃》[J].印染,2019,45(21):61-62.

[4]商玉坤.陕西秦绣色彩分析研究[J].流行色,2020,11(09):88-93.

[5]张世英.哲学导论[M].北京:北京大学出版社,2020.

[6]费孝通.乡土中国[M].北京:人民文学出版社,2012.

作者简介:袁奂轲(2000-),女,北京人,硕士研究生在读,从事美术综合绘画创作研究。