社区治理何以标准化:影响因素与多元路径

2024-12-23龚翔荣王海婷

摘 要:社区治理标准化是国家治理现代化的基石,其重要性不言而喻。以20个国家级社会管理和公共服务综合标准化试点作为样本,运用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法进行多案例分析,探究影响社区治理标准化水平的重要因素以及实现社区治理标准化成效不同的条件组合路径。研究发现,社区治理标准化的实现不存在必要条件,而是存在 “多元权力—科学管理”型、 “丰富资源—多元权力” 型、 “丰富资源—多元权力—价值构建—信息技术” 型和“科学管理—信息技术”型四种社区治理标准化路径,进一步归纳为协同途径、工具途径以及混合途径。证实社区治理标准化成效不是单一影响因素的结果,而是通过多元条件组合实现的,社区治理标准化是一个复杂的过程。从结果组合上来看,社区治理标准化的影响因素实质上可以总结为公共性与技术性的互补以及相互替代。

关 键 词:社区治理标准化;影响因素;模糊集定性比较分析

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2024)12-0069-13

社区既是国家治理的基本单元,也是社会治理的重要场域和载体。社区的现代化过程也是国家治理和社会治理现代化的重要组成部分。面对社区治理效能的提升需求、社区治理的问题解决和社区秩序的和谐稳定等一系列现实困境,亟须以标准化治理为有效制度工具强化社区 的精细化运作水平,改善社区治理绩效。[1]2013年党的十八届三中全会就将“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”确定为我国全面深化改革的总目标,明确了社会治理精细化、标准化在国家治理现代化实现路径中的地位和角色。2015年12月,国务院出台《国家标准化体系建设发展规划(2016—2020年)》,为我国各个层面标准化的开展提供了指导性依据。2017年6月由中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中提出“加快建立城乡社区治理标准体系,研究制定城乡社区组织、社区服务、社区信息化建设等方面基础通用标准、管理服务标准和设施设备配置标准”。由此,我国社区治理标准化工作实践也广泛展开,探索出了许多结合当地特色的社区治理标准化模式。在乡村,诸暨市枫桥镇建立了一整套可操作、可复制的基层社会治理体系,为社区治理标准化提供了借鉴样本;[2]在城市,深圳市福田区从个别社区试点到全区社区推广,通过标准化使基本公共服务更加普惠便捷。[3]此外,党中央也在全国范围内开展了许多基层治理标准化试点项目,推进国家治理现代化进程。然而在实践方面尽管有诸多的成就和做法,但是在理论和实践上却未能清晰勾勒出社区治理标准化建设的路径图景,为后续社区的标准化提供参考。因此,笔者试图通过对相应的成功标准化案例进行深入研究,利用模糊集定性比较分析(fsQCA)来初步探索实现社区标准化的路径。

一、文献综述

一些学者对社区治理标准化的理论内涵进行了研究。社区治理标准化应当体现治理主体的多元化和互动性、治理方式的法治化和灵活性、治理目标的规范化和精细化、治理结果的公共性和秩序性。[4]结合我国标准化体系建设发展规划,可将社区治理标准化的要义概括为“12345”:以良好治理为一个核心,以需求导向和社区本位为两个根本,平衡政府与社会、他治与自治、管理与服务三种关系,实现主体、模式、方式、内容四方面的转变,设定精细化、专业化、人性化、信息化、法治化五方面目的。[5]标准化在社区治理中的作用是实现政府职能转变、提高民生服务水平、构建和谐社区。[6]社区治理标准化建设是价值转变、良好治理、科学治理、智慧发展四方面的综合表现。[7]

我国开展社区治理标准化建设的时间还不长,大部分研究围绕社区治理标准化个案展开,聚焦其标准化实现手段。端木一博等人通过对北京、上海、深圳的智慧社区的发展进行标准化回顾,强调了将信息化、新技术与社区治理标准化结合的必要性。[8]祁小华提出,构建“互联网+”的标准化模式能够提高公共服务的协调能力、社区管理与运行的效率,并且分析了党建引领、多主体协商议事反馈等因素对社区治理标准化的影响。[9]王扣柱等人通过研究上海市闵行区社区卫生服务综合标准化建设,认为设计科学的组织架构、建设标准化人才梯队、制定合理的工作计划能够帮助做好社区标准化。[10]顾磊宏总结深圳市某街道社区治理标准化探索经验,认为建设一套可复制推广的社区标准化模式,需要在更高层面建立社区事务准入制度、开展社区间的标准化经验交流分享、进行社区专职工作者培训、完善社区党组织设置、提高社区服务的均衡性。[11]金岳田认为,专门机构、党建同步、服务与设施配套、志愿者参与对于社区治理标准化建设发挥着重要作用。[12]邵阳提出“党领统合”新思路,以应对社区治理转型的挑战。[13]

随着我国标准化建设工作的推进,学者们关注到了社区治理标准化实践过程中存在的困境。协同治理与官僚控制、专业化管理存在冲突,需要建设自下而上的社区治理标准化体系,平衡治理要素之间的关系。[14]社区治理标准化出现了结构化与功能化的分离,价值与规范之间存在矛盾,治理缺乏灵活度。[15]以“善治”为导向,实现顶层设计、软硬兼施、双重理性与实践产出的转变,是解决问题的可能路径。[16]

从现有研究来看,其内容集中于对社区治理标准化价值意蕴的思考以及理解社区治理标准化的实现逻辑。总的来说,目前社区治理标准化的研究基本为个案研究,结论缺乏普适性,且尚处于理论构建初级阶段,侧重于理论性分析,缺少实证研究。社区标准化治理存在多种影响因素,现有的相关文献也忽视了对不同条件因素之间协同效应的探究。由此为出发点,笔者运用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法进行多案例分析,探究影响社区治理标准化水平的重要因素以及实现社区标准化治理成效不同的条件组合路径。

二、研究方法与设计

(一)案例选择

为使我国社会治理更加科学和规范,发挥标准化对治理能力现代化的作用,国家标准化管理委员会(以下简称“国标化”)开展了社会管理和公共服务综合标准化试点工作。从2013年起至2022年8月,国标委确定了国家级社会管理和公共服务综合标准化试点共七批。本文基于fsQCA对样本数量的要求、案例与研究问题的贴合度、数据的可获得性,从七批标准化试点中选取了20个社区治理标准化的典型代表区域(见表1)。国标委对于试点的选择、工作监督及验收代表了治理标准化的官方要求,使得选取的案例具有权威性和标准化共性。同时,选取的案例涉及我国华北、华东、华南、东北、西南多个地区,乡镇社区和城市社区兼有,具有多样性,并在标准化治理的过程中展现出差异性。

(二)定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,QCA)

由美国社会学家Ragin基于集合理论所发展出来的定性比较分析(QCA),是一种兼顾“组态分析”和“集合论”的研究方法,用于探究可能存在的“因果系统”,从而发现一个以上的不同条件因素之间的复杂关系对结果的导向。QCA方法侧重于研究跨样本的“并发因果关系”,也就k/f17z4z+qeeM+5w7dFI9Q==是说,不同的因素组合可能导致相同的结果。它超越了定性与定量的界限,通过将案例视为条件的组态,用条件组态取代自变量、组态思想代替净效应思想、集合关系代替相关关系,整合了定性与定量分析的优势。[17]选择使用定性比较分析方法,原因在于:首先,QCA适用于中小样本的多案例比较分析,本文属于小样本研究,样本数量为20;其次,QCA通过布尔代数逻辑语言区别于传统回归分析“自变量—因变量”的二元关系,保留影响因素之间复杂的组合关系。已有对社区治理标准化影响因素的研究将各个影响因素视为独立的,忽视了条件间的相互依赖关系,而笔者尝试探究多元因素对社区治理标准化的联动效应,获得实现社区治理标准化成效的条件组合路径。定性比较分析(QCA)有四个具体方法:清晰集、模糊集、多值集和MSDO/MDSO。笔者选择了模糊集定性比较分析方法(fsQCA),其特征是将集合隶属度的类别和程度相结合,使其具有渐进式的变化,从而为解决研究中需要同时关注变量的类型与变量在条件或水平上的变化此类问题提供了一种新的思路,能够更加准确地衡量不同条件变量对社区治理标准化建设的影响,厘清因果逻辑。[18]

三、分析框架、变量选取与测量

(一)分析框架构建依据

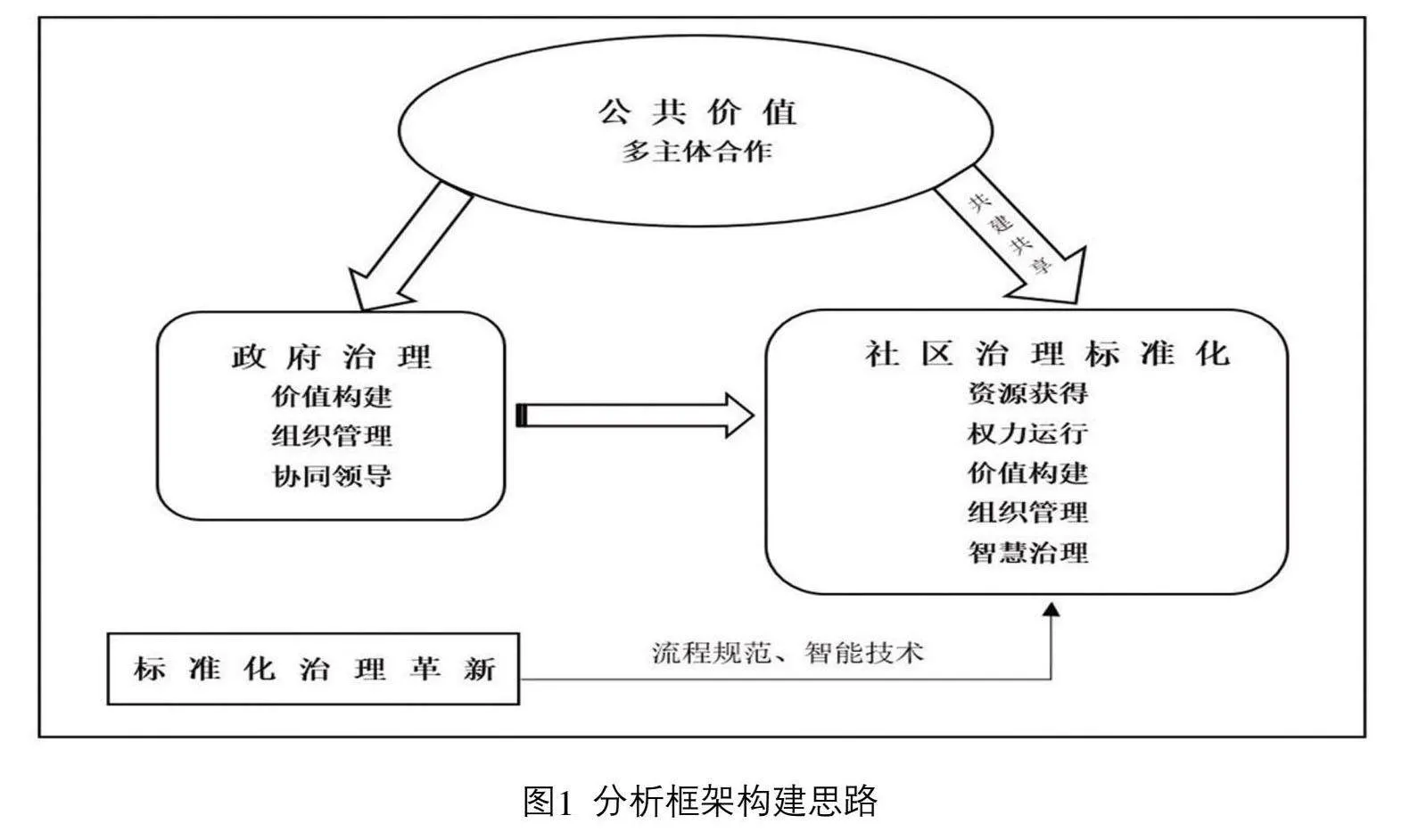

治理是一个多主体的合作生产过程,是平衡与协调利益相关者们不同诉求与价值冲突的过程,目的是达成公共服务者和使用者偏好的集合,即“公共价值”。[19]公共价值管理范式不仅重视运用技术与工具来提高治理的效率,更关注集体偏好、推行网络治理、重新定位民主与效率的关系、全面应对效率、责任与公平问题。[20]标准化是治理的一种方式,通过标准化的治理组织、规范、流程,社区治理的各主体能够建立对自身角色、功能的全新认知与认同。在社区治理标准化的过程中,不同的治理主体构建起平等的、共建共享的合作伙伴关系,标准化所追求的仍然是公共价值。所以,社区治理标准化只有以公共价值为基础,其成效才能够被认可。包国宪、王学军以公共价值为基础提出了包含价值构建、组织管理和协同领导的政府绩效治理模型。[21]单菲菲、高敏娟以此为依据,结合社区治理绩效的内涵,对其实现路径进行研究。[22]标准化同样以达成良好治理为导向,影响社区治理标准化成效的因素尝试由此模型进行延伸。

同时,标准化又是对治理的一种革新。社区是治理的基础单元,由于人员流动性大、环境变动多,有着较大的不确定性,标准化尝试把基层治理中存在的复杂因素纳入有序的流程、规范之中,并且利用智能化技术提高治理效率,体现着治理方便、治理高效的工具特点。国标委在标准化试点细则中对试点工作的实施提出了组织、体系、规范等各方面的总体要求,试点案例将各项要求落实到何种程度,是影响社区治理标准化成效的重要因素。结合标准化的内涵与特点,构建影响社区治理标准化水平的理论分析框架(见图1)。

(二)条件变量

社区治理标准化是一个涉及多方面多主体的复杂过程,受到多重因素的影响。

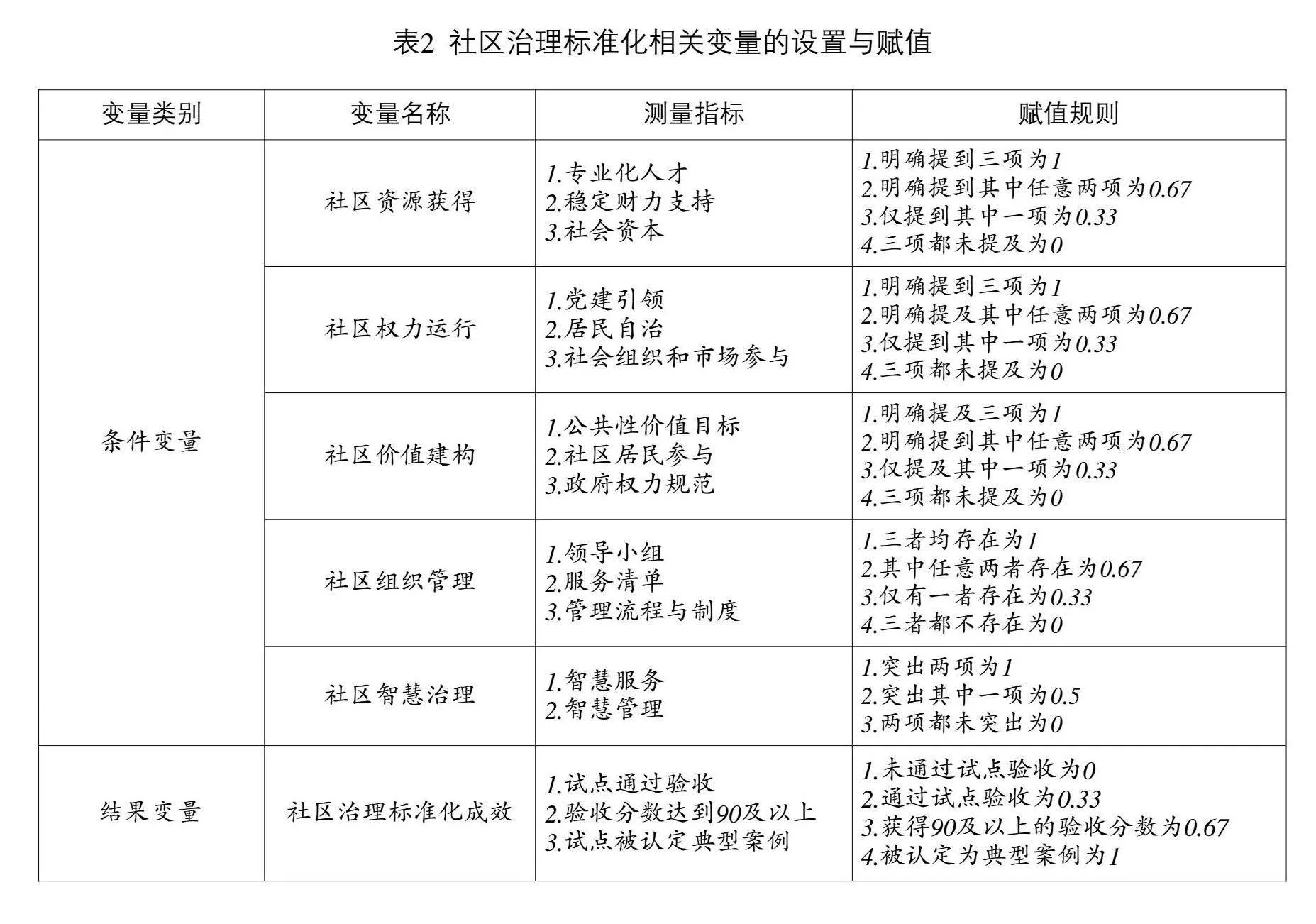

⒈社区资源获得。标准化是实现国家治理现代化的必然途径,自然比旧有治理模式需要更多的投入。社区资源的获得是社区治理能力的基础,社区治理标准化离不开专业化人才的智力支持、建设资金的财力支持以及社会资本的动力支持。在社区治理范围内,专业化人才可以通过专家引进和人员培训获得;稳定的财力支持可以通过政府预算分配获得,与当地经济发展水平挂钩;社区的社会资本可以通过上级政府对标准化建设的重视、社区居民的标准化需求以及社区成员共同的标准化意识获得。因此,可以从社区标准化建设是否拥有社会资本、稳定财力支持、专业化人才来判断其获得资源的丰富程度,如果在标准化建设过程中同时拥有上述三种资源则赋值为1,明确拥有其中任意两种资源赋值为0.67,仅拥有其中一种资源赋值为0.33,三种资源都不拥有则赋值为0。

⒉社区权力运行。治理本身就是一个多主体参与的过程,标准化则更加强调各治理主体的地位平等以及合作思维。把治理放在基层情境中,会涉及具体的、不同的参与主体。在社区治理标准化的过程中,政府把权力下放给社区工作站,让其承担行政事务,履行服务性职能,社区党组织统领全局,居委会处理基层自治各项事务,鼓励各类社会组织参与公益性项目,市场化问题则由物业公司和其他市场机构进行协调。在各社区的治理标准化建设中,行政权力为必要条件,但其他权力运行发展程度不一,从而影响社区治理标准化的水平。因此,通过社区治理标准化建设是否存在党建引领、居民自治、社会组织和市场参与来判断社区权力运行的完整程度,如果同时明确提到上述三种则赋值为1,明确提到其中任意两种赋值为0.67,仅提到其中一种赋值为0.33,三种都未被提及则赋值为0。

⒊社区价值建构。科学管理理论是标准化的起源,它不仅强调效率的提高,同时也关注管理者与被管理者在精神层面的转变。[23]这就要求社区治理的各方主体对标准化变革产生认同,即社区治理标准化所强调的治理结果的公共性,通过改变治理理念,丰富治理主体,减少行政规制力量行使,加强民主参与,培养社区共同体意识,促进社区治理的技术理性向公共理性转型。社区治理标准化的价值构建,首先需要在上层设立公共性价值目标,具体地让社区居民参与到标准化建设当中,并明确对政府权力进行规范。因此,通过公共性价值目标、社区居民参与、政府权力规范来判断社区价值建构的合理性,如果在标准化建设过程中同时明确提到上述三项内容则赋值为1,明确提到其中任意两项内容赋值为0.67,仅提到其中一项内容赋值为0.33,三项都未被提及则赋值为0。

⒋社区组织管理。标准化遵循组织行为控制的逻辑,由于基层治理存在复杂性、特殊性,社区治理标准化呈现为一个复杂的组织过程。[24]领导机构的存在发挥了资源整合、动员、协调的作用,直接体现了国家治理意志对基层社区的组织嵌入,保障社区治理标准化进程有序、理性推进。上到国家治理,下到基层治理,标准化工作无一不建立在由正式的制度规范构成的治理体系基础之上。[25][26]社区治理标准化在操作层面上来说,是对社区治理体系的规范和科学完善,需要将治理机构、治理内容、治理流程以成文形式固定下来,使得治理有据可依。因此,如果社区治理标准化建设中存在领导小组、治理清单、管理流程与制度三者,则赋值为1,存在其中任意两者赋值为0.67,仅存在其中一者赋值为0.33,三者都未被提及则赋值为0。

⒌社区智慧治理。标准化试图解决数据共享度低、信息资源碎片化、服务系统老化等传统治理问题,使得社区利用信息技术进行智慧治理成为一种趋势。处于数字时代,互联网、大数据等信息技术的使用能够依托平台建设进行信息公开与交流,从而有效降本提效。在社区治理中,标准化、智慧化二者相辅相成,一方面,“技术赋能”促进标准化水平的提升;另一方面,标准化也可以使智慧社区形成良好的运行模式。基于此,若社区治理标准化过程中强调了智慧服务和智慧管理则赋值为1,强调其中一项则赋值为0.5,未强调信息技术的运用则赋值为0。

(三)结果变量——社区治理标准化成效

社区治理标准化成效是标准化水平的体现,选取社区治理标准化成效作为结果变量,根据国家级社会管理和公共服务综合标准化试点的工作开展情况,构建社区治理标准化成效的衡量指标。一是试点是否通过验收,代表社区治理标准化的基本成效;二是验收分数的高低,高分反映了社区治理标准化的成效显著;三是试点是否被认定为典型案例,体现社会治理标准化的推广性。若社区治理标准化案例未通过试点验收,则赋值为0;仅通过试点验收,则赋值为0.33;通过试点验收且获得90及以上的验收分数,则赋值为0.67;试点获得90以上的验收分数且被认定为典型案例,则赋值为1。条件变量和结果变量的设置与赋值参见表2。

(四)数据收集与处理

笔者从七批国家级社会管理和公共服务综合标准化试点中选择20个社区治理标准化的案例作为分析对象后,搜集来自地方政府网站、样本社区所在街道官方公众号、报刊新闻的样本文本信息,转化为具体数据,并按照变量设置和赋值规则整理出原始数据,获得所有样本各个变量的隶属度,然后通过fsQCA3.0软件进行分析,建立一个模糊集定性比较分析的真值集,分析何种条件组合能够使结果变量发生。

四、数据分析与实证结果

(一)单一条件变量的必要性分析

必要性(Necessity)检验是在对条件变量进行组态分析之前不可缺少的步骤,以此确定单一条件(包括非集)是否为社区治理标准化成效的必要条件。如果某个单一条件是结果变量的必要条件,则表示该条件会出现在每个组态结果中。一致性是判断必要性的指标,当一个条件变量的一致性水平高于0.9时,该条件变量则可被看作必要条件。[27]笔者将社区治理标准化成效视为结果变量,进行必要性分析,结果如表3所示。从表3中可以看出,没有一致性水平大于0.9的条件变量,因此不存在实现社区治理标准化成效的必要条件。

(二)条件组态分析

从上述必要性分析中得出,不存在单一的必要条件,那么研究的重心就在于充分性条件组态。条件组态分析尝试揭示由多元条件构建的不同组态使结果变量发生的充分性。在进行条件组态分析之前,需要先设置样本的频数阈值和一致性阈值。确定频数阈值的依据是样本数量,对于中小样本,频数阈值宜为1。对于一致性阈值来说,确定充分性的值不应低于0.75,应该使用大于等于0.8的临界值。[28]本文选取了20个典型案例,为中小样本研究,因此设定频数阈值为1,一致性阈值为0.8。

基于此,进行模糊集定性比较分析,能够得到复杂解、简约解和中间解。笔者选择中间解进行路径分析,因为它相比于复杂解和简约解包含逻辑余项,更具理论与实际意义,并将出现在简单解中的条件变量作为核心条件,将仅出现在中间解的条件变量作为补充条件,由此得到组态结果(见表4)。

从表4可以看出,在单个组态中,一致性最低的为0.842593,总体解的一致性为0.91642,均大于临界值0.8。总体解的覆盖率为0.682284,超过半数,表明4个组态总体上能够解释实现社区治理标准化成效68.2%的案例,解释力度较强。多种组态的产生说明社区治理标准化成效的实现存在“并发因果关系”,也就是“殊途同归”。

(三)社区治理标准化成效的实现路径阐释

基于上述四种条件组态,可以将社区治理标准化成效的实现路径归纳为以下四条:

⒈“多元权力—科学管理”型社区治理标准化(组态1)。该路径说明,社区在标准化建设中资源获得不足和缺乏信息技术的运用时,能够通过健全的权力运行和科学的组织管理实现较高的标准化治理水平。鄂尔多斯东胜区交通街道的社区治理标准化虽然未注重引进标准化领域的专家和对工作人员的标准化培训,缺少社会资本和信息技术工具,但其强调社区范围内多元权力的运行,成立以街道办事处、社区居委会、小区党小组、业委会为主的三级议事机构,制定议事规则、收集社情民意,化解邻里矛盾纠纷,研究解决小区管理、居民服务等方面存在的困难和问题;强调科学化、规范化的组织管理,在领导小组的带领下,创新提出社区党组织365精细化服务法、“两清单一指南”“两中心一平台”机构设置的工作方法,成功实践“岗位有标准、行为有规范、办事有流程、处理有程序”。内蒙古阿拉善盟乌斯太镇在社区治理标准化建设过程中受限于当地经济水平,缺乏除财政外的资金来源,且忽视了公共性价值构建,却立足边疆少数民族地区实际,抓住党建引领核心,以融合党建为路径,注重志愿者组织的参与,推出全面而具有特色的社区服务,不断释放“红色+”效应,增强社区治理标准化能力;同时建立了一个结构清晰、内容规范、实用性强的标准化系统,涵盖社区管理与服务的各个环节和细节,实现了标准体系与业务流程的有机结合,促成社区治理标准化成效。

⒉“丰富资源—多元权力”型社区治理标准化(组态2)。该路径表明,社区治理标准化依赖丰裕的资源和多元权力主体,并进行价值构建,较少关注组织管理的规范化。成都市郫都区郫筒街道蜀都新邨社区是该路径的代表案例,该社区的治理标准化持续了多年,以成都市“1+6+N”政策体系、郫都区实施城乡社区发展治理“三年计划、五大行动”为依据推进标准化实践,社会资本丰富;借鉴国内外先进成果和方法,为社区治理标准化提供智力支持;构建以党建引领为核心,基层政府、群众性自治组织和社会力量相互协同的“1+3”社区治理体系,使多元权力主体参与到治理标准化过程中;以满足居民需求为导向,以满足公共利益为目标,通过楼宇民主协商制度听取公众意见,增强居民自治意识和自治能力。

⒊“丰富资源—多元权力—价值构建—信息技术”型社区治理标准化(组态3)。该路径所代表的组态原始覆盖度是四个组态中最高的,具有最强的解释力。该路径表明,社区治理标准化成效在获得丰富资源和多元权力主体的基础上,强调社区价值建构和智慧治理。该路径的代表案例是深圳市福田区沙头街道,其凭借高水平的市场化和上级政府对社区治理标准化的清晰规划,注重对工作人员进行专业的标准化培训,联合公众力智库团队,获得了丰富的社区资源,为标准化建设打下坚实基础;创新社区领导方式,在原有社区领导班子的基础上,确保社区党委在社区治理中发挥主导作用,促进社会组织参与,通过对社区居民在人际交往、生活方式、公共服务需求和参与社区活动意愿等方面的调查,成立“社区服务联盟”,多元的权力主体能够集思广益,使标准化建设更加全面;编写《标准化示范社区建设体系》,利用“菜单式”的标准化设置,使治理主体清楚了解自己的角色定位、工作职责和履职方式,有效规范权力;为社区中不同情况的人群分别提供针对性服务和活动,动员社区内的人们参与社区活动,提高其积极性,并创造一个平台,以此促进居民群体之间的互动,为居民提出的问题提供有效的反映渠道,增强居民参与公共管理的意识,从而构建起社区的公共性价值;通过“互联网+社区治理标准化”,实现线上和线下的有机融合,努力打造“智慧社区”。凭借该路径,国家发展和改革委员会将沙头街道金地社区的“社区治理标准化”试点项目作为“社会改革与创新100个案例”之一在全国推广。

⒋“科学管理—信息技术”型社区治理标准化(组态4)。在该路径中,科学的组织管理和信息技术的运用对社区治理标准化发挥了核心作用,社区资源获得发挥了补充性作用,多元权力运行和社区价值构建不足。北京市东城区以社区网格化为核心工作,制定了涵括通用基础、数据规范、技术支撑、管理应用、创新服务五方面的47项标准,以标准为基础,创建了一套网格化服务管理新模式,使网格化实现从流程化管理到科学化服务的转变,科学、规范地提升了社区治理标准化水平;并让新技术的应用参与标准体系的制定,规范了大数据、云计算等新技术的使用,有利于城市治理问题的检测与检测,防患于未然,促进数据资源的有效利用,为科学的管理决策提供基础,建立新一代“网格化+大数据”的东城社区治理标准化模式。此外,上级政府的重视助推了标准化建设,北京市委、市政府多次提出关于加强城市精细化管理的工作要求,早在十几年前,东城区城市管理部门就建造了一种“万米单元网格”的区域化管理模式,多年的实践为其社区标准化积累了不少资源。通过科学的组织管理、信息技术的运用和丰富的社区资源的结合,实现社区治理标准化成效。

结 论

社区治理标准化成效不是单一影响因素的结果,而是通过多元条件组合实现的。社区治理标准化是一个复杂的过程,不存在实现社区治理标准化成效的必要条件这一点反映了其复杂性。“多元权力—科学管理”型、“丰富资源—多元权力”型、“丰富资源—多元权力—价值构建—信息技术”型和“科学管理—信息技术”型四种路径从不同方面为社区治理标准化成效的实现提供了思路,说明社区治理标准化能够实现“殊途同归”,存在“并发因果关系”。这是因为不同社区之间存在差异性,可获得或习惯使用的条件要素不一致,所以社区进行标准化建设时需要根据自身特殊性来选择路径,以获得良好成效。

提升社区治理标准化水平的途径可被分为协同途径、工具途径以及混合途径。笔者分析得到社区治理标准化成效的实现路径,目的是为提升社区治理标准化水平提供具有理论意义的方法。在组态分析中得到三种核心条件组合:“社区资源获得*社区权力运行”“社区组织管理*社区智慧治理”“社区权力运行*社区组织管理”,可将这三种组合视为三条途径,分别为协同途径、工具途径、混合途径。“社区权力运行”和“社区组织管理”同时出现在了其中两条途径当中,因而成为关键条件。通过协同途径提升社区治理标准化水平,关键在于建立多元权力主体的共建共享机制,并保障社区资源的充足;通过工具途径提升社区治理标准化水平,关键在于通过清单、制度、规定实施科学的社区组织管理,通过信息技术建立智慧社区,二者都属于标准化技术治理的具体操作工具;通过混合途径提升社区治理标准化水平,则需要兼顾多元共建和工具使用,是前两条途径的融合。从核心条件组合来看,社区治理标准化的影响因素实质上可以总结为公共性与技术性的互补以及相互替代。

当然,本文在社区治理标准化的影响因素方面获得创新性成果的同时,也存在一定的局限性:一是样本选择的限制。目前,社区治理标准化建设在全国范围内持续推进,由于国家级标准化试点中以社区为范围进行的试点有限,笔者选择的20个案例的地域覆盖度不算高,所以研究结果的普适性仍需检验;二是研究方法的客观性问题,由于多案例研究信息获取难度较大,信息基本来源于二手资料,且定性比较分析需要将文本信息转化为具体数据,依赖研究者个人对案例的了解程度和知识水平,存在一定的主观性。综合上述局限性,在后续对社区治理标准化影响因素的实证研究中,对多案例研究来说,应当提高样本数量和覆盖度;对个案研究来说,应当注意对多案例研究结果普适性的验证,并通过调查问卷、访谈等方式获得第一手资料,提高研究的客观性、科学性。

【参考文献】

[1]侯俊军,张莉.标准化治理:推进社会治理能力现代化的制度供给研究[J].湖南大学学报(社会科学版),2020(6):49-57.

[2][16]范和生,郭阳.标准化治理:后疫情时代基层社会治理的实践转向[J].学术界,2020(11):67-75.

[3]人民论坛专题调研组.创新基层社会治理与社区治理标准化建设的福田经验[J].人民论坛,2016(3):82-83.

[4]姜胜辉.标准化治理:城市社区治理新模式[J].中共天津市委党校学报,2019(5):88-95.

[5]高扬.试论社区治理标准化的要义[J].领导科学论坛,2018(19):26-27+31.

[6]董世涛,李軑峰,杨俊.智慧社区标准化建设指标与体系研究[J].中国标准化,2020(12):76-79.

[7]龚翔荣.社区治理标准化建设的价值意蕴、体系框架和实现路径[J].行政与法,2022(11):39-49.

[8]端木一博,柴彦威,周微茹.国内外智慧社区建设的标准化审视[J].建设科技,2017(13):49-52+59.

[9]祁小华.浅析珠海城市社区治理标准化体系建设[J].中国标准化,2021(17):154-158.

[10]王扣柱,杨薇娜,马学东,等.上海市闵行区社区卫生服务综合标准化建设的主要做法和成效[J].中国全科医学,2020(16):2020-2024.

[11]顾磊宏.基层社会治理标准化的实践探索——以深圳市ST街道社区治理为例[C]∥中国标准化协会.第十七届中国标准化论坛论文集.北京:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司,2020:993-1005.

[12]金岳田.新常态下强化社区标准化建设的思考——以西安市为例[C]∥中国标准化协会.标准化助力供给侧结构性改革与创新——第十三届中国标准化论坛论文集.北京:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社,2016:821-825.

[13]邵阳.党领统合:城市基层社会治理的新转向——以北京市“街乡吹哨、部门报到”为例[J].中共乐山市委党校学报(新论),2020(4):50-56.

[14]袁方成,张园园.运动模式下的基层标准化治理困局与突破——基于三维制度逻辑的多案例研究[J].北京行政学院学报,2022(1):47-55.

[15]胡华豪.标准化建设与基层社会治理现代化:价值、限度与策略[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2021(4):49-53.

[17](比利时)伯努瓦·里豪克斯,(美)查尔斯·C.拉金.QCA设计原理与应用:超越定性与定量研究的新方法[M].杜运周,李永发,译.北京:机械工业出版社,2017:66-67.

[18]杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[19]韩兆柱,翟文康.西方公共治理前沿理论述评[J].甘肃行政学院学报,2016(4):23-39+126-127.

[20]何艳玲.“公共价值管理”:一个新的公共行政学范式[J].政治学研究,2009(6):62-68.

[21]包国宪,王学军.以公共价值为基础的政府绩效治理——源起、架构与研究问题[J].公共管理学报,2012(2):89-97+127.

[22]单菲菲,高敏娟.社区治理绩效的内涵、框架与实现路径——基于20个案例的模糊集定性比较分析[J].上海行政学院学报,2020(5):100-111.

[23](美)弗雷德里克·温斯洛·泰勒.科学管理原理[M].居励,胡苏云,译.成都:四川人民出版社,2017:24-27.

[24]刘建.标准化治理的理论范式与结构体系:一种国家治理的新视角[J].甘肃行政学院学报,2020(5):77-86+127.

[25]袁方成,郭夏坤.从“标准化”到“再标准化”:理解基层治理的行动转向——基于H镇村级工程流程再造的案例分析[J].行政论坛,2022(6):86-93+2.

[26]蔡妤荻.治理创新:构建以标准为基础的制度体系[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2018(3):33-39.

[27]Svend-Erik Skaaning.Assessing the Robustness of Crisp-set and Fuzzy-set QCA Results[J].Sociological Methods & Research,2011,40(2).

[28]Charles C.Ragin.Set Relations in Social Research:Evaluating Their Consistency and Coverage[J].Political Analysis,2006,14(3).

How Community Governance is Standardized:

Influencing Factors and Multiple Paths

——An Analysis of fsQCA Based on 20 Pilots Across China

Gong Xiangrong, Wang Haiting

Abstract: Standardization of community governance serves as the cornerstone of modernizing national governance,

and its significance is self-evident. Taking 20 national pilot projects for comprehensive standardization of social management and public services as samples, this study employs fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) to conduct a multi-case analysis, exploring the key factors influencing the level of community governance standardization and the various conditional configuration pathways leading to different outcomes in achieving standardization. The findings reveal that there are no necessary conditions for the realization of community governance standardization; instead, multiple conditional configurations exist: the“multi-power-scientific management” type, the“rich resources-multi-power” type, the“rich resources-multi-power-value construction-information technology” type, and the“scientific management-information technology” type. These can be further summarized as the coordination approach, the instrumental approach, and the hybrid approach. The study confirms that the effectiveness of community governance standardization is not the result of a single influencing factor but is achieved through combinations of multiple conditions, indicating that standardization of community governance is a complex process. From the perspective of outcome combinations, the influencing factors of community governance standardization can essentially be summarized as the complementarity and substitution between publicity and technicality.

Key words: standardization of community governance; influencing factors; fuzzy-set qualitative comparative analysis

(fsQCA)

(责任编辑:刘 涵)