地铁换乘枢纽综合体中的人流分布与空间优化

2024-12-21范记春

摘 要:为了带动区域建设,提高综合体公共空间品质,本文提出地铁换乘枢纽综合体中人流分布与空间优化设计。以徐州市中心地铁换乘枢纽综合体为实践案例,建立描述综合体内群体运动特征的人流分布动力学方程,并以此为基础,利用节点控制理论从节点有机关联、节点空间标识系统、节点空间布局形态、节点空间环境设施、节点空间城市特色5个方面优化空间格局。经过试验验证,可知优化后的综合体空间可理解度更高。

关键词:综合体;人流分布;节点控制理论;空间优化

中图分类号:TU 92" " " " " " 文献标志码:A

随着科学技术的快速发展,城市规模也逐步扩大。为了满足人们日益增加的交通需求,大容量、准时高效、快速安全的地铁已成为保证社会交通顺畅运行的重要出行工具。目前,在各地域轨道交通出行中,乘客经历换乘抵达目的地已成为地铁运营常态,尤其是承载大量客流的早晚高峰期间,参与换乘的客流密度大,导致客流活动最频繁、使用频率最高的地铁换乘枢纽综合体经常因客流缓行出现交通停滞、乘客踩踏等安全问题。为了解决地铁换乘枢纽综合体公共安全品质低、活力不均、整合度不够等问题,本文提出地铁换乘枢纽综合体中的人流分布与空间优化设计研究。

1 地铁换乘枢纽综合体

枢纽综合体[1]是指两条以上交通线路所汇聚的场所,在轨道交通中起到融合多种活动功能于一体的作用,有机统一城市环境、建筑空间和基础设施,并在一栋建筑或建筑群间为人们提供集散、转换空间的外部建筑复合体。为地铁换乘枢纽综合体提出针对性优化设计方法能够有效缓解站台行人疏散问题,改善建筑、环境、人类心理三者之间的关系,为人们生存及生活需求塑造全新合理的空间秩序。

2 基于节点控制理论的人流分布与空间优化设计

节点控制理论是以路网为城市骨架,将城市基础性元素作为城市节点,从宏观与微观、局部与整体、个体与系统等多个角度划分节点轴线体系,构筑明确、规整的轨道交通空间布局。

2.1 案例选择

为了梳理地铁换乘枢纽综合体的人流分布与空间优化过程,选择徐州市比较有代表性的地铁换乘枢纽综合体,将其作为研究对象。案例概况如下:开业时间2020年,建筑面积约为35万m2,其中商业面积为13万m2,办公面积为5万m2,酒店面积为11万m2。

综上所述,市中心地铁换乘枢纽综合体集交通、购物、娱乐、休闲于一体,在多方面与地铁站点建立了交通联系,并在空间形态上呈现立体化发展状态。

2.2 构建人流分布动力学方程

在地铁换乘枢纽综合体中,人流分布与空间优化问题的关键是了解人流分布演化规律,并在大客流情况下兼顾乘客换乘的准确性和高效性,加强城市节点关联性、合理组织城市节点布局形态、完善城市节点环境设施、营造城市节点特色。

系统动力学认为地铁换乘枢纽综合体是由乘客及换乘站工作人员、车辆、地铁周边环境及设备设施、车站运营管理方案4个分支构成的混合系统,该系统受到客流量、客流密度、客流速度、满载率等多项参数的影响,侧重于分析换乘站内乘客与线路间的交互关系。

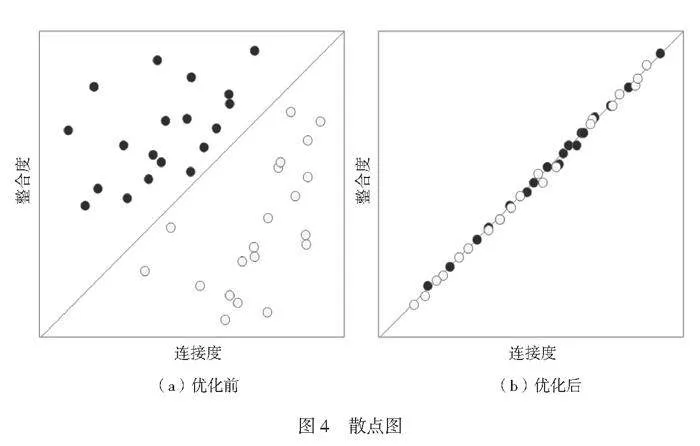

当构建实践案例的人流分布动力学方程时,须结合系统动力学的理论,根据综合体的结构要素绘制客流流动图(如图1所示)。该图直观地展示了客流在枢纽综合体内的流动路径和关键节点。

在图1中,可以看到列车满载率、列车到发频率、客流通行密度、客流通行速度等参数与人流分布之间存在明显的因果关系。为了深入理解这些关系,需要利用一些公式来计算这些客流参数。

列车满载率不仅取决于列车容量,还与上下车乘客的数量和时间有关。其计算过程如公式(1)所示。

P=ae·ac/y " (1)

式中:ae为区域面积;ac为轧机数目;y为下车所用时间。

同样,列车到发频率受到客流存量、列车发车间隔和列车定员的影响。其计算过程如公式(2)所示。

(2)

式中:fi为各区域客流存量;h为列车发车间隔;r为列车定员。

客流通行密度和客流通行速度反映了枢纽综合体内客流的密集程度和流动效率。它们的计算公式分别考虑了乘车时间、闸机通行速率、等待进入下个区域的客流量以及下车比例、连接处宽度和列车到站情况等因素。客流通行密度的计算过程如公式(3)所示。

L=Vx·Vy·g " (3)

式中:Vx为乘车所用时间;Vy为闸机通行速率;g为等待进入下个区域客流量。

客流通行速度的计算过程如公式(4)所示。

(4)

式中:yu为下车比例;q为与下一区域连接处宽度;∆s为列车是否到站。

客流量计算公式考虑了客流离开区域的速率和列车剩余装载能力。计算过程如公式(5)所示。

G=min{δhk·δik} " (5)

式中:δhk为客流离开区域速率;δik为列车剩余装载客流量。

将这些客流参数编写进系统动力学方程,即可获得基于实践案例的人流分布动力学方程,如公式(6)所示。

R=F(P,M,L,A,G) " (6)

式中:F是一个函数,表示这些参数如何共同影响人流分布。

上述公式不仅有助于理解枢纽综合体内人流分布的规律,还可以为优化空间布局和提高换乘效率提供科学依据。

2.3 优化设计流程

在成功获取人流分布演化规律的基础上,有针对性的改善综合体中人流较为集中的城市节点及以城市节点为核心的居民日常出行场所[2],即节点空间的空间布局,可以在大量交通人流形成的大规模枢纽综合体中,将多方向拥挤的人流集散至各个空间,不仅能保证交通换乘便捷,还能提高空间环境的品质。

2.3.1 加强城市节点之间的有机关联

城市节点之间的有机关联决定了整个地铁换乘枢纽综合体的格局,因此加强城市节点之间的有机关联有助于形成更为有序的公共空间。

目前,市中心地铁换乘枢纽综合体的城市节点布局方式为综合式,交通路径两侧的商业布置存在明显缺陷。缺陷具体表现:1、3号城市节点为折线路径,5、6号节点空间为竖向路径。这种安排使下沉广场因互补不足而存在联通断面,导致城市节点整体关联关系较弱。

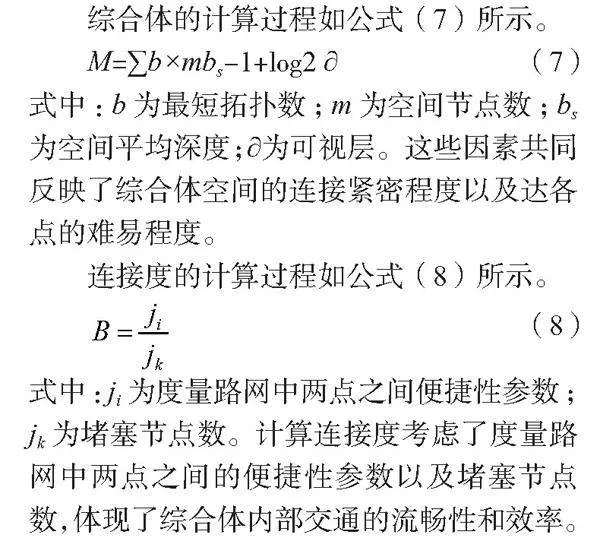

为加强城市节点之间的连接关系,在优化设计中扩大1号和3号两比邻城市节点间的拐角空间,弱化转折点,消除折线路径给人心理带来的压力和不适,同时移动联通地上广场和下沉广场的竖向路径,使其不同节点空间的导向性更加明确,方便行人快速穿行两个节点空间。优化前后城市节点关联性对比如图2所示。

2.3.2 优化节点空间的标识系统

对人流分布动力学方程中循环往复的换乘人流来说,良好的节点空间标识系统在繁杂的人流中可以起到不可或缺的导向作用。

目前,位于市中心地铁换乘枢纽综合体中的节点空间标识系统[3]与各类商业信息混杂在一起,既不醒目,又不具备方向感,且市中心节点空间在商业中庭位置,人流特点为商业用户居多,但该空间中缺少相应的交通导向标识,减缓了客流前进速度。

为提高节点空间的导向性,方便乘客遵循观察习惯明确行进方向,可以将标识设置在地面、墙面、柱子或其他节点空间中人流方向发生变化的地方。除更换标识位置外,与交通相关的导向信息和商业化信息应在颜色、大小等方面进行区别,避免交通导向信息“淹没”在商业信息中。

2.3.3 合理组织节点空间的布局形态

目前,市中心地铁换乘枢纽综合体的布局形态混乱,整体形势复杂且主次关系不明。尤其是8号、9号节点空间,完全丧失衔接关系,存在大面积空间死角。

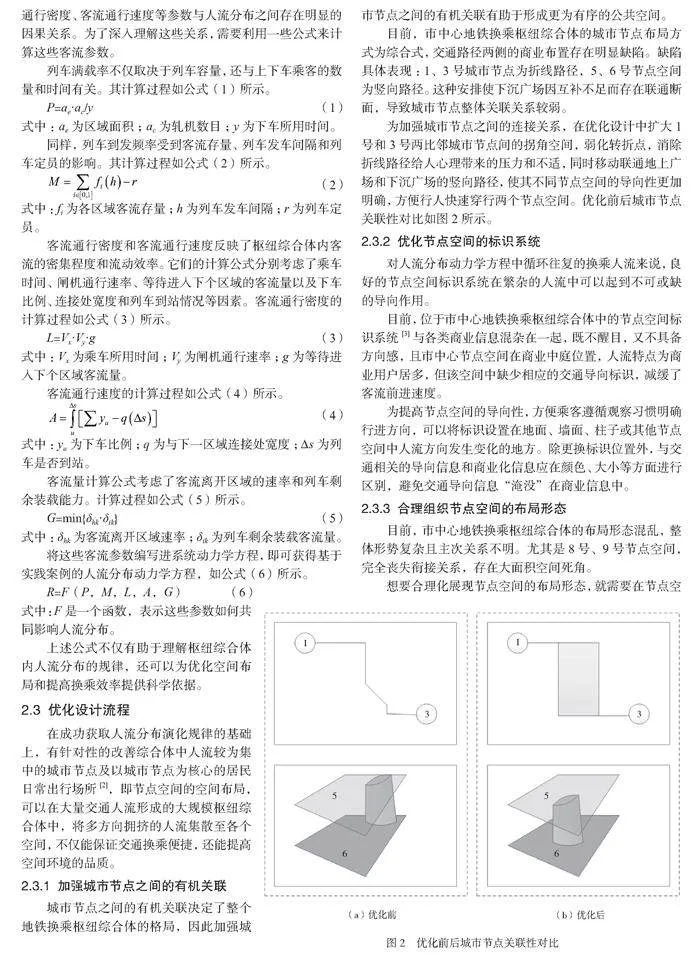

想要合理化展现节点空间的布局形态,就需要在节点空间中设立“统领中心”,并以突出“统领中心”为目的,向四周建立主次关系分明的空间格局。根据人流分布动力学方程提供的人流需求,选择节点空间中具有中心感及空间意向感的城市节点作为“统领中心”,并在视线通透、楼梯明显的位置分割构筑物,提高整体空间的利用率。优化前后节点空间布局形态对比,如图3所示。

2.3.4 完善节点空间的环境设施

环境设施[4]包括非机动车停车设施、休息设施和景观设施,其完备度直接影响节点空间的环境品质。目前,市中心地铁换乘枢纽综合体因非机动车位规划不足、休息设施不够、景观位置不当,存在停车混乱、乘客休息不便、生态设计不足等问题。

补充非机动车位可以解决非机动车位数量不足的问题。若车位需求远超补充阈值,则可视情况将停车空间改为升降横移式或简易升降式立体停车位。增加必要休息设施可以解决休息设施不足的问题,且休闲停留空间的舒适需求越高,节点空间需要的景观绿化占比越高。当考虑结合绿化设施和休息座椅时,还须配合人流分布动力学方程,协同考虑环境设施对交通换乘人流是否存在阻碍。

2.3.5 营造节点空间的城市特色

徐州作为“五省通衢”之一,不仅地理位置优越,拥有众多名胜古迹,还是工程机械先进制造基地,拥有大量工业生产园区,是兼具文化底蕴和现代化内涵的大都市。目前,市中心地铁换乘枢纽综合体缺少城市特色,无法在交通换乘中形成重要转折点,导致节点空间缺乏标志性特色。为营造节点空间的城市特色,可以根据市中心历史背景,在节点空间中融入延续历史文脉的建筑特征。

3 试验分析

地铁换乘枢纽综合体是一个相对封闭的空间,其整合度和连接度对评估综合体的商业可达性、交通便捷性以及用地布局规划的整体性和有机性至关重要[5]。本文以实践案例为研究对象,使用皮尔逊相关系数可以有效地量化并比较优化前后综合体的整合度和连接度的相关性,从而反映空间可理解度的变化。

综合体的计算过程如公式(7)所示。

M=∑b×mbs-1+log2∂ " (7)

式中:b为最短拓扑数;m为空间节点数;bs为空间平均深度;∂为可视层。这些因素共同反映了综合体空间的连接紧密程度以及达各点的难易程度。

连接度的计算过程如公式(8)所示。

(8)

式中:ji为度量路网中两点之间便捷性参数;jk为堵塞节点数。计算连接度考虑了度量路网中两点之间的便捷性参数以及堵塞节点数,体现了综合体内部交通的流畅性和效率。

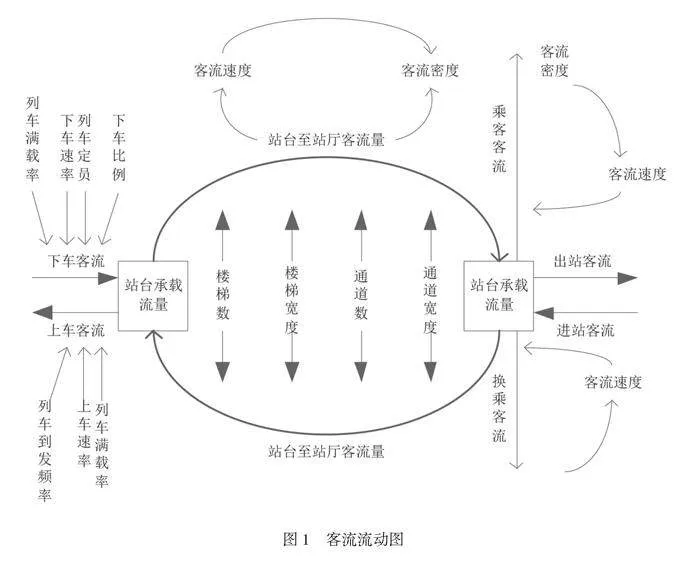

通过绘制散点图,并以整合度为纵坐标、连接度为横坐标,可以直观地观察到优化前后综合体在这两个指标上的分布情况。散点图能够清晰地展示数据点的集中与分散程度,从而判断整合度和连接度之间的相关性。散点图如图4所示。

由图4可知,经过优化的地铁换乘枢纽综合体的整合度和连接度数据点更加集中,呈现出更强的线性相关性。这表明优化后的综合体在空间布局和交通规划上更为合理,使空间可理解度得到了显著提升。

4 结语

本文考虑交通便携性、时效性和顺畅性,优化了地铁换乘枢纽综合体空间布局。优化后的综合体更加契合乘客实际需求,均衡了人流分布状态,提高了综合体中其他城市功能的吸引力,使城市交通建设可以更好地为人民服务。

参考文献

[1]施涛,朱奎,余岛.成都公交枢纽综合体产业融合TOD创新试点项目思考与实践[J].交通科技与管理,2023,4(7):42-44.

[2]贾果玲.基于GIS的城市末端快递节点空间布局优化[J].公路交通科技,2023,40(10):241-247.

[3]张怡.环境景观与标识系统一体化设计的重要性分析[J].美与时代(城市版),2024(1):71-73.

[4]刘坤.公共卫生环境设施短板加快补齐[J].现代企业文化,2023(25):40.

[5]刘渺渺,梁冠敏,肖瑶,等.闽三角林地景观结构与功能连接度的空间耦合关系[J].生态学报,2023,43(24):10464-10479.