吴昌硕的人生慢旅

2024-12-19薛晔

他的一生,宛如一场盛大的云游。他像不羁的飞鸟,穿梭于山川湖海,足迹印刻在无数角落。他所到之处,皆有知己相伴,高朋满座。在与友人的谈笑风生里,他汲取着艺术的养分,于一次次思想的交融中蜕变、成长。其交游之路,每一步都有惊喜,每一次邂逅都化作他艺术生命中璀璨的星芒,编织出传奇而迷人的人生篇章。

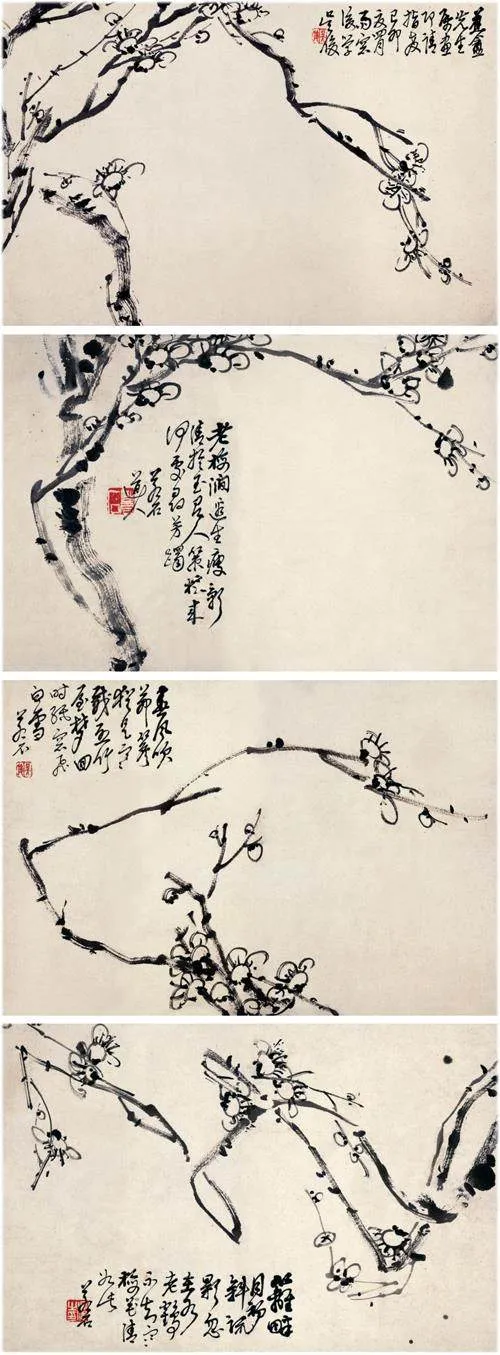

今年是吴昌硕诞辰180周年,这位清末民初艺术巨擘,以独树一帜的金石画风和卓越的艺术造诣,在中国近代艺术史上留下了辉煌灿烂的一页。他的一生,正如其自题的“食金石力,养草木心”,既饱含着风雨兼程的坎坷与波折,又洋溢着深沉而真挚的情感与厚意。

吴昌硕(1844年至1927年),原名俊,后更名俊卿,字昌硕,别署仓石、苍石、昌石、老缶、缶庐、缶道人、苦铁、大聋等,浙江安吉人。他自幼对艺术充满热爱,却生逢乱世,命运多舛。他亲历太平天国战乱、中日甲午战争、辛亥革命以及军阀混战,在时代的惊涛骇浪中颠沛流离。他两度考取秀才,却在家破人亡的逃难途中饱尝苦楚,渴望仕途顺畅,却未能如愿。

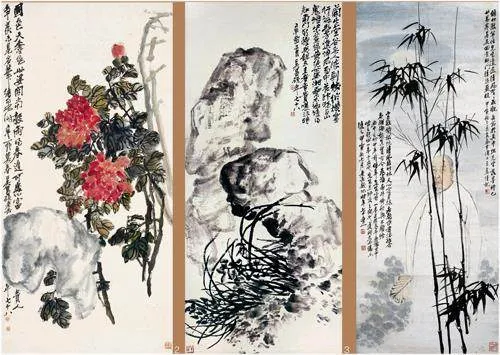

正是这些磨难与挫折,铸就了他坚韧不拔的意志与深沉的艺术情怀。他从故乡安吉出发,游学、游宦、游艺辗转于湖州、杭州、苏州等地,最终于1912年定居上海,成为清末民初最具影响力的艺术家之一。他诗、书、画、印四艺皆精,作品色彩浓郁,气魄宏大,一扫晚清画坛的萎靡之态,是金石画风从晚清至民国过渡的关键传承者,对近百年来的传统书画艺术产生了深远的影响。

芜园游艺

吴昌硕自幼随父亲识字,观摩父亲刻印,并于14岁学习篆刻,金石之路开启了他一生的艺术篇章。1860年,太平天国战迈,却常与吴谈诗论画并授其识古器之法,对吴影响很大。蒲华则是其艺术上的重要知己,他以卖画为生,后来与吴昌硕在上海重逢,吴对其才华和学识非常敬佩,蒲华也对吴的绘画给予肯定和鼓励。二人相交40多年,各取所长。蒲华一生潦倒,离世后吴昌硕牵头为其理后事,并撰写墓志铭。

1875年,吴昌硕经推荐到湖州陆心源的“潜园”协助整理文物。作为清末四大藏书家之一的陆心源对金石有着浓厚的爱好,藏品之丰,堪称一绝。他的千甓亭因曾藏有汉、晋古砖近千块而得名。他建的“潜园”更是众多才华横溢的文人墨客的雅集之地。在这里,吴昌硕孜孜不倦地沉迷于陆氏所藏的古砖等器物的修整、拓印、图释工作,还因此练就了一手刻古砖为砚台的绝技。吴昌硕晚年治印常取法砖文,并藏有多枚千甓亭同范砖就与此段经历有关。在陆家的一年多,吴昌硕系统阅读和研究陆家藏书和金石,更有幸结识了与陆心源并称“潜园七子”的施补华和杨岘等名流以及当地通达诗书画印的民间逸士。

在帮助陆心源收购、整理古砖的时候,他还结识了同好古砖的古董商金杰。金杰为人豪爽,善鉴藏交游,仅古砖就集有数百种之多,足迹遍及江浙沪,吴昌硕常搭船随之往来于苏州、嘉兴、沪上等地,访友学艺。两人共商诗文,同磋艺事,寻古觅砖,终为挚友。1882年,吴昌硕以“道在瓦甓”四字为赠,金杰回赠以古缶,因爱其“朴陋可喜”,吴昌硕遂以“缶”名庐,作《缶庐诗》记之。同年金杰病逝,吴昌硕写诗怀念:“……土缶持赠未及报,呜呼死别声难吞。”

移居苏州

就在1882年,吴昌硕携全家搬至苏州。他在这里生活了30年,结识了更多的名士画家,开始了自我艺术风格的探索。搬至苏州后的吴昌硕与杨岘比邻,经常见面论艺,成为莫逆。杨岘为隶书名家,用笔明快,墨色丰富,吴昌硕与他在“潜园”相识,20年间情谊深厚,吴昌硕更是始终尊其为师长,自称“寓庸宅内老门生”。在吴昌硕47岁那年,杨岘还亲自为其制定了《缶庐润目》,以彰显其书画篆刻的艺术价值。吴昌硕几次欲拜杨岘为师,杨却回以“师生尊而不亲,弟兄则尤亲矣”。在诗文、书法上,杨岘“以古为用”的艺术观影响着吴昌硕。受其启发,吴昌硕将篆隶神韵融入狂草,其所书石鼓结构变化,章法参差,“临气不临形,开创了独特的风韵。这种‘古人为宾我为主’的思想与杨岘的艺术观可谓一脉相承。”

吴昌硕与潘钟瑞、潘祖荫的交往也始于苏州期间。潘钟瑞是苏州望族潘氏家族中的成员,也是晚清重臣潘祖荫的族兄,科场不利,一生未入仕途,仅以坐馆教学谋生。他在《香禅日记》中记述了与吴昌硕的交游:“见仓石所藏明拓石鼓文极好”,“在其寓观庑庼铭拓本,是世所希有”,感叹吴昌硕印章边款“精妙处如缩本汉唐碑”。潘钟瑞对吴昌硕帮助巨大,他将自己珍藏的汪鸣銮手拓石鼓文赠予吴昌硕,勉励其精研石鼓文书法,成就吴昌硕“石鼓篆书第一人”的美誉。潘祖荫当时身居高位,一生居京师,并以彝器、图书收藏著称于世。

1883年至1885年,潘祖荫因丁忧在故乡苏州逗留,这是他出仕后在苏州停留最长的一段时期。吴昌硕凭借自己初露头角的印艺与潘祖荫建立了友谊,并得遍观潘氏所藏历代鼎彝及名家墨迹,眼界大开。潘祖荫非常赏识吴昌硕的诗文、书法和篆刻,请吴昌硕加题自己的“古埙拓本”,吴昌硕前后为他治刻印数十方,对吴昌硕的盛名起到了重要的作用。对于这段经历,吴昌硕非常看重,在《石交录》中详细记述了这段交谊。

苏州期间吴昌硕还与吴大澂交往密切。吴大澂不仅是清朝的官员、金石学家,也是晚清篆书的杰出代表。他一生致力于金石古器的收藏与研究,其金文书法在晚清时期占据了举足轻重的地位。吴大澂与吴昌硕之间的情谊超越了年龄与地位的差异,他对吴昌硕书法中所表现出高古苍逸的金石气十分赞同和欣赏,将吴昌硕引为难得的艺坛同道与笔墨知己,并让其遍观家中所藏钟鼎彝器、古玺碑刻乃至古币镜铭等,这使吴昌硕得以大开眼界,对其后来形成自己的风格起到关键作用。吴昌硕与吴大澂还是晚清书坛习篆的佼佼者,他们共同掀开了清代大篆书法的辉煌篇章。吴昌硕摒弃了清初以来篆书以秦篆为源的局限,转而专注于石鼓文的临习,他的石鼓文书法因此闻名于世,引领一代风骚。1894年,甲午战争爆发,吴昌硕作为吴大澂的幕僚,一同奔赴山海关。这段经历不仅加深了他们之间的情感,也对吴昌硕的艺术创作产生了深远的影响。

1899年,在朋友们的推荐下,吴昌硕摄安东县令,仅一个月便告假归隐,并篆刻“一月安东令”和“弃官先彭泽令五十日”两印,以示其志,自此仕途之心渐淡。任伯年寓居苏州卖画时吴昌硕向其学画,任伯年曾为吴昌硕画《酸寒尉像》:身着小吏官服的吴昌硕端拱双手,小心谨慎,面色疲惫,生动传神,不仅显示任伯年高超的写实能力,也是吴昌硕当时“郁郁悲脏腑”的真实写照。

定居上海

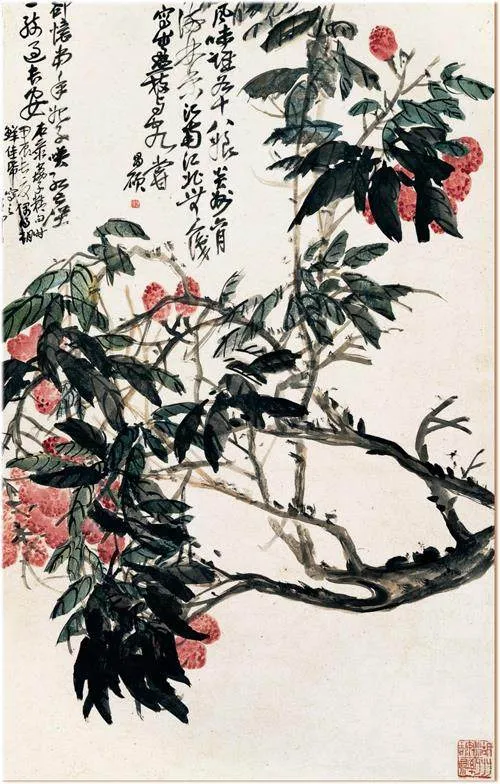

1912年,在王一亭的力邀下,吴昌硕以68岁高龄正式移居上海,弃名“俊卿”而以字“昌硕”行世,即“吴昌硕壬子岁以字行”。彼时的上海,万商云集,贸易兴盛,名仕辐辏。经济发展造就了新富阶级,其对文化商品的大量需求,带动书画市场的蓬勃。大江南北的书画家荟萃于此,以鬻画维生,聚集效应的正向刺激,吸引了来自海内外的广大收藏家、投资人与爱好者,形成了俗称为“海派”艺术的纷然面目。此前吴昌硕就曾多次到上海鬻画并与上海的同行们有紧密联系,当时上海画坛的风云人物胡公寿、任伯年、杨伯润、张熊、虚谷、任熏等人都与之有交往。迁居上海后的吴昌硕在王一亭、沈曾植、郑孝胥、陈三立等海上贤达的大力推荐下很快声誉鹊起,订单不断。与传统文人的“惜字如金”不同,吴昌硕对待艺术商业市场态度友善积极,这也是当时中国艺术家对孤标傲视的文人士大夫文化由盛及衰的时代反馈,以及面对尚未受过良好传统教育的新兴资本阶层所接受的挑战。吴昌硕的顾客有商贾也有文人,因不同的社会和教育背景,前者喜欢色彩亮丽的喜庆题材,后者仰慕文人传统,吴昌硕作品中富有谐俗特征但也不乏文人趣味的特点应运而生。他在任伯年身上学到了很多雅俗共赏的绘画题材和技法,尊重市民趣味,汲取了民间绘画的喜庆吉祥和通俗平易,将日常生活中的瓜果蔬菜纳入画面,拉近审美距离。

1914年吴昌硕书画篆刻展览在上海举办,作品被订购一空,此展让吴昌硕名声更旺。而后他分别于1919年、1921年、1926年多次在日本长崎、大阪、东京等地举办大展,作品受到日本藏家欢迎,未展已预订售罄;且在1912年后的十多年间在日本11次刊印发行昌硕先生作品集,让日本艺坛掀起了“吴昌硕热”的偶像崇拜。直至84岁在上海去世,吴昌硕在上海度过人生最后16年。这是社会文化变迁剧烈,矛盾复杂的历史时期,而上海又是各类冲突的聚焦点,画家在经历大半生的颠沛流离,其忧国忧民之心日益,晚年他全新投入艺术创作,潜心精研,变法取得巨大成功。齐白石曾云:“青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲九原为走狗,三家门下转轮来。”将吴昌硕与徐渭、八大相提并论,并视为自己的艺术典范。

从鄣吴村到芜园、从曲园到听枫园,再到沪上去驻随缘室,吴昌硕艺术观念的形成,正是源于他的人生经验和文化交游。在这段旅途中,他结识了众多才华横溢的艺术家,与每个人交往都如同一场视觉与心灵的盛宴,充满了无限的艺术魅力。他临习古法、互题书画、以画会友、结社谈艺等交游活动开海上画派一代新风。其厚重的人格魅力和深厚的涵养为其艺术声名的传播累积了坚实的基础,使之成为清末海派艺术的领军人物。