深度学习视域下“比的认识”教学改进策略的研究

2024-12-08刘胜东

[摘 要] 文章以“比的认识”磨课历程与教学改进措施的分析为例,不断改进教学,以提高教学效率,让深度学习真实发生。

[关键词] 深度学习;教学改进;比的认识

深度学习是指教师引导学生在理解的基础上批判地接受新知,通过对问题与知识结构的深层剖析,达到自觉迁移、深刻领悟、灵活应用的目的。新课改背景下,深度学习理念受到广大教育工作者的重视,事实证明该理念是改善学生学习方式、挖掘学生潜能、提升学习能力的重要举措。

一、首次执教

1. 教学简录

(1)课前了解学情

为了充分了解学情,教师在课前发放了“前测单”。前测单的具体问题为:①在生活中,你见过2∶1怎么表示吗?怎么读呢?②尝试用画一画或写一写的方式来表达你对2∶1的理解;③对于“比”,你还知道些什么?

师:图1为几名学生表示的2∶1,请大家分析他们的表达是否准确?

生1:我认为⑤表达的时间不能称为2∶1。

生2:④所表达的应该是比分,不能称为“比”吧?

生3:我认为比分就是比啊,④的表达是正确的。

(2)对比辨析概念

师:以上是大家对2∶1的理解,现在我们一起来观察图2,大家说说图中是谁和谁相比,数量分别是多少?并在练习纸上写出来。

如表1,教师投影展示学生的结论,让学生思考该结论是否正确。

生4:和面时,面粉与水必须有固定比例,即存在共同的单位“1”,那么面粉就是这个单位的2倍,而水则为该单位的1倍。

生5:还可以理解为面粉的质量为水的2倍。

生6:表1中第二行20∶19是错误的,应将19改成10,或将20改成38才对。

师:很好,就是说前面一个数都是后面一个数的2倍,即面粉的质量始终为水的质量的2倍。那么长方形的长宽比呢?

生7:与和面规律类似,长方形的长为宽的。

师:很好!比是指两个量的倍数关系,这种关系一般是固定的,我们将前面的量称为前项,后面的量称为后项,结果称为比值。

(3)增加例证拓展知识

教师出示问题,要求学生分析是否存在比:①大部分人的手握拳后的大小与心脏大小一致;②熬糖稀要用100克糖与200克水;③混凝土中水占■,沙石占,水泥占;④购买5块橡皮要支付10元钱。

在讨论过程中,学生对问题④的理解产生了争议,有的学生认为这不属于比,因为价钱与数量只是两个固定的数,而且单位还不一样;有的学生认为这两者是比,因为总价除以数量所获得的单价是恒定不变的。教师趁机延伸到路程与速度、工作总量与工作时间等问题,强调这也是比的范畴。

2. 教学反思

从首次执教来看,课堂实际情况与教师的预设有较大距离,学生在课堂中的表现平平,体现不出数学探索的乐趣所在,并没有从真正意义上领悟比所蕴含的“变中不变”的真谛,师生的互动很少。

(1)单元课时的划分

在以上教学过程中,教师将生活与数学中的比、同类量与不同类量的比进行整合,其中对同类量比的辨析用了较多时间,导致后续不同类量比的探索时间略显仓促,使得学生无法从同类量比中实现知识的正迁移。因此,笔者将“比的认识”这节课分成两课时(如表2)。

(2)函数思想的强化

什么是比?它的价值是什么?这是课堂上学生需要体会与领悟的内容。因此,教师应围绕两个变量之间的联系,引导学生亲历概念的形成过程。在笔者首次教学中,学生没有完全参与到比的变化过程中来,导致学生与知识之间存在距离。因此,笔者计划再次教学时增加“比分”内容,让学生通过“比分与和面”问题充分感知变化过程中恒定不变的比例关系,帮助学生形成函数思想,体验比的内涵与意义。

二、再次执教——比的认识(第一课时)

1. 教学简录

(1)前测反馈,了解学情

师:大家在生活中有没有遇到过“比”这个词?

生1:一些体育比赛中会出现比分。

生2:食品包装说明上有一些成分比。

生3:消毒液的说明书上有配比说明。

师:这些是否是本节课所要研究的“比”呢?

(2)观察分析,提炼规律

课件展示生活素材。

素材1:甲、乙两队在某次足球比赛中,上半场的比分为2∶1。

素材2:和面做馒头的面粉与水的质量比为2∶1。

①“比分”变化的探索

师:这两个素材中有两个比,素材1中的比分为2∶1,但这仅是上半场的比分情况,若比赛继续,比分会怎样呢?

生4:不同球队进球,可能会出现3∶1、2∶2、4∶1等不同情况。

师:我们是甲队的球迷,希望下半场甲队进球。现在就假设甲队进球了,哪位同学愿意做个解说员,为我们解说现场进球与比分情况?

生5:上半场,甲、乙两队的比分为2∶1,刚刚甲队又进了一球,现在比分为3∶1。快看,甲队乘胜追击,在最后10秒又进一球,场上比分为4∶1啦!太棒了,比赛结束,甲队完胜!

师:这是我们假设的情况,现场比赛还会出现什么情况?

生6:可能会从上半场的2∶1,变成乙队进一球为2∶2;甲队再进一球,则为3∶2;乙队再进一球,为3∶3等。

师:若另外两队开始比赛,可能会出现怎样的比分情况?若我们都是甲队的球迷,最希望什么?

生7:新的比赛存在无限可能,但比赛之前的比分为0∶0。鉴于我们是甲队的球迷,自然希望甲队多进球,乙队一个球都进不了。

师:现在请大家把自己希望的比分写在草稿纸上。

学生呈现的比分有:①0∶0→1∶0 →2∶0→3∶0;②0∶0→1∶0→2∶0→2∶1;③0∶0→1∶0→1∶1→2∶1等。

学生呈现的比分各不一样,教师要求将最后一组比分设定成乙队为0的同学举手(大部分学生举手),设定两队比分打平的举手(没有学生举手),设定乙队赢的举手(也没有学生举手)。

师:观察大家的数据,存在什么特点?

生8:大家虽然写出来的比分不确定,也没有什么规律可言,但都希望甲队赢。

②“和面时面粉和水的质量”变化的探索

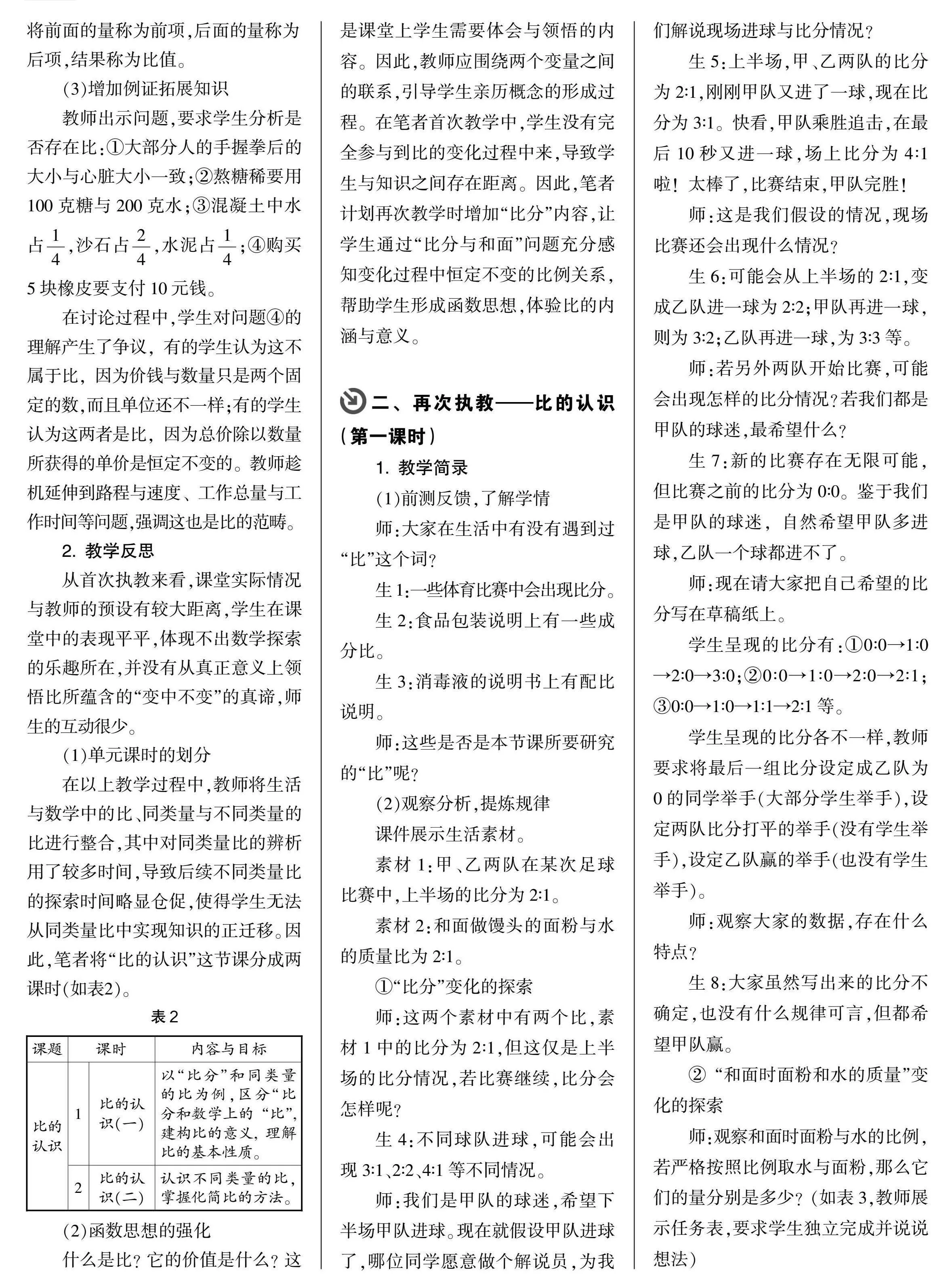

师:观察和面时面粉与水的比例,若严格按照比例取水与面粉,那么它们的量分别是多少?(如表3,教师展示任务表,要求学生独立完成并说说想法)

师:大家赞同表3的表达方法吗?

生9:第一组的表达不正确,面粉3克、水1克所形成的比例并不是2∶1;第二组的表达是正确的。

师:那么面粉3克、水1克,和成的面怎样呢?

生10:因为水少,导致面团硬。

师:若水的比例多了,又会怎样呢?

生11:那就和不成面了,估计是面糊。

师:看来大家的生活经验都比较丰富。观察表3中的第二组数据,可以和出软硬合适的面吗?说明理由。

生12:可以,因为第二组数据中的面粉与水的比例都是为2∶1,即2份面粉、1份水。

师:这种情况下面粉与水的关系还可以怎么描述?

生13:还可描述为水的质量为面粉的质量的,或面粉的质量为水的质量的2倍等。

师:很好!观察第二组数据,若按照一定的顺序来看,有没有什么新的发现?

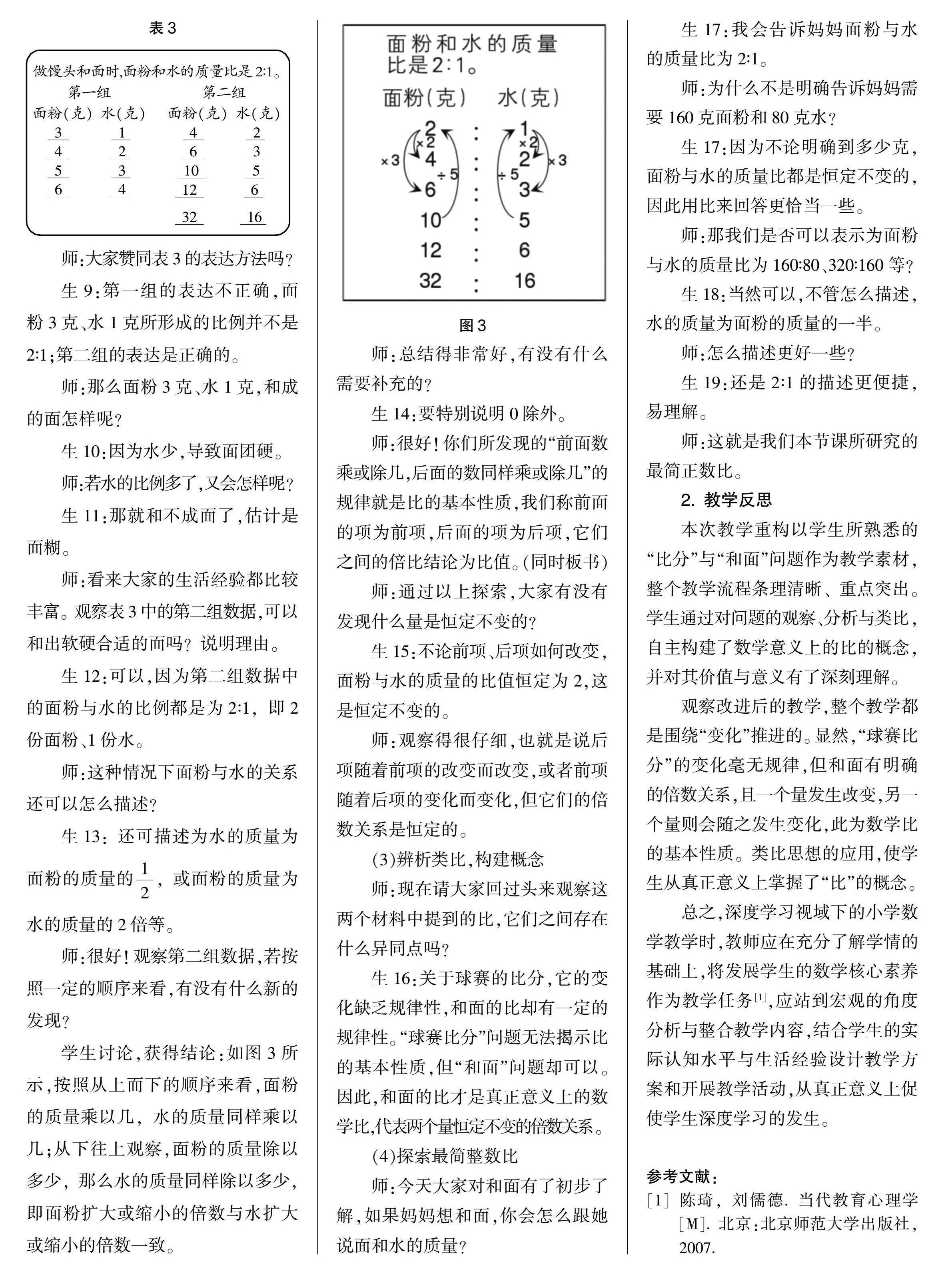

学生讨论,获得结论:如图3所示,按照从上而下的顺序来看,面粉的质量乘以几,水的质量同样乘以几;从下往上观察,面粉的质量除以多少,那么水的质量同样除以多少,即面粉扩大或缩小的倍数与水扩大或缩小的倍数一致。

师:总结得非常好,有没有什么需要补充的?

生14:要特别说明0除外。

师:很好!你们所发现的“前面数乘或除几,后面的数同样乘或除几”的规律就是比的基本性质,我们称前面的项为前项,后面的项为后项,它们之间的倍比结论为比值。(同时板书)

师:通过以上探索,大家有没有发现什么量是恒定不变的?

生15:不论前项、后项如何改变,面粉与水的质量的比值恒定为2,这是恒定不变的。

师:观察得很仔细,也就是说后项随着前项的改变而改变,或者前项随着后项的变化而变化,但它们的倍数关系是恒定的。

(3)辨析类比,构建概念

师:现在请大家回过头来观察这两个材料中提到的比,它们之间存在什么异同点吗?

生16:关于球赛的比分,它的变化缺乏规律性,和面的比却有一定的规律性。“球赛比分”问题无法揭示比的基本性质,但“和面”问题却可以。因此,和面的比才是真正意义上的数学比,代表两个量恒定不变的倍数关系。

(4)探索最简整数比

师:今天大家对和面有了初步了解,如果妈妈想和面,你会怎么跟她说面和水的质量?

生17:我会告诉妈妈面粉与水的质量比为2∶1。

师:为什么不是明确告诉妈妈需要160克面粉和80克水?

生17:因为不论明确到多少克,面粉与水的质量比都是恒定不变的,因此用比来回答更恰当一些。

师:那我们是否可以表示为面粉与水的质量比为160∶80、320∶160等?

生18:当然可以,不管怎么描述,水的质量为面粉的质量的一半。

师:怎么描述更好一些?

生19:还是2∶1的描述更便捷,易理解。

师:这就是我们本节课所研究的最简正数比。

2. 教学反思

本次教学重构以学生所熟悉的“比分”与“和面”问题作为教学素材,整个教学流程条理清晰、重点突出。学生通过对问题的观察、分析与类比,自主构建了数学意义上的比的概念,并对其价值与意义有了深刻理解。

观察改进后的教学,整个教学都是围绕“变化”推进的。显然,“球赛比分”的变化毫无规律,但和面有明确的倍数关系,且一个量发生改变,另一个量则会随之发生变化,此为数学比的基本性质。类比思想的应用,使学生从真正意义上掌握了“比”的概念。

总之,深度学习视域下的小学数学教学时,教师应在充分了解学情的基础上,将发展学生的数学核心素养作为教学任务[1],应站到宏观的角度分析与整合教学内容,结合学生的实际认知水平与生活经验设计教学方案和开展教学活动,从真正意义上促使学生深度学习的发生。

参考文献:

[1] 陈琦,刘儒德. 当代教育心理学[M]. 北京:北京师范大学出版社,2007.