符号学视域下温暖现实主义的非虚构影像话语建构

2024-12-06侯睿洁

摘要:本文旨在探讨符号学视域下温暖现实主义在非虚构影像话语中的建构与传播。通过对纪录片的深入分析,本文揭示了纪录片如何通过其独特的美学表达和符号学特征,传递社会现实和文化价值。文章首先讨论了纪录片中的美学表达,包括画面、声音和剪辑方式如何共同构成纪录片的美学体系。随后,文章通过对《柴米油盐之上》《人生第二次》和《四个春天》三部纪录片的对比分析,探讨了温暖现实主义的符号建构和叙述特点。最后,文章探讨了温暖现实主义在纪录片中的文学艺术传播与影响,强调了其在真实展现生活的同时,如何突出人性中的善良、坚韧和美好,以及这种表达方式对文学艺术创作和社会文化认知的深远影响。

关键词:温暖现实主义;非虚构影像;话语建构;美学表达

中图分类号:J913文献标识码:A文章编号:2096-7357(2024)33-00-03

在科技迅猛发展的当代社会,影像媒介已成为信息传播的核心工具。纪录片,作为非虚构影像的典范,凭借其纪实性和真实性,在反映社会现实和传递文化价值方面扮演着关键角色。温暖现实主义,作为一种影片表达范式,通过精细的情感刻画和真实的生活场景,揭示了人性之光和社会温情。本研究将分析几部纪录片,探讨非虚构影像在构建和传播温暖现实主义符号中的作用以及这些符号如何通过视觉叙事影响社会文化认知。

温暖现实主义的纪实影像以其独特的美学表达,深刻地从文学传统向文学想象的话语建构中转化。这种美学表达的核心在于对真实性的强调,通过不加修饰的真实画面和原始声音捕捉生活中的瞬间,保持了事件和情感的原汁原味。纪录片通过长时间跟踪拍摄,成为时间的见证,记录人物和事件随时间的变迁,拓展了故事的深度。深入的访谈揭示人物内心世界,展现复杂的情感和动机。对日常生活中细微之处的捕捉,如一个眼神、一个动作,可以传递出强烈的情感和深刻的意义。多角度的呈现手法提供全面而立体的视角,增强了纪录片的真实感和说服力。故事化的叙事手法触动人心,与观众建立情感连接,激发观众对文学传统的情感共鸣和认同。

通过这些美学特点,纪实影像不仅让观众看到文学传统的文字表象,还能够畅想其在当代及未来社会中的多元发展可能性和价值延续。这样的转化与建构推动了文学传统在新时代的保护、传承与创新发展,完成了从文学传统到文学想象的有效转化,拓展出丰富的文学想象空间。

一、纪录片中的美学表达

(一)纪录片的符号学与美学

纪录片作为一种特殊的影像语言,其美学价值在于通过画面、声音、文字等多种符号元素,将现实世界真实地展现出来,实现意义的传递。纪录片的美学不仅在于其真实性和纪实性,更在于其能够通过影像语言展现深刻的情感和思想。

从符号学的视角来看,纪录片中的每一个画面、每一段声音都是符号,它们共同构成了纪录片的美学体系。纪录片中的画面元素,如人物的形象塑造、场景的精心布置以及物体的独特形态,都是意义的承载者。例如,破旧的房屋可能象征着贫困的生活境遇,也可能诉说着历史的沧桑变迁,这些都是纪录片美学的重要组成部分。

声音符号在纪录片中同样起着关键作用。旁白的语气变化、音乐的节奏与风格差异,都能够巧妙地传达出特定的情感或重要的信息。严肃的旁白可能暗示着所讲述内容的重要性与权威性;而欢快的音乐,则可能表示轻松愉悦的氛围或者积极向上的主题。这些声音元素的运用,增强了纪录片的美学表现力。

纪录片的剪辑方式与美学紧密相连。镜头的组接顺序实际上就是一种符号的有序排列,通过这样的排列,构建起时间和空间的关系,进而创造引人入胜的情节和富有深意的内涵。例如,先呈现灾难过后的废墟画面,紧接着展现人们重建家园的场景,这种顺序传递出了充满希望的意义,体现了纪录片的美学力量。

(二)纪录片中的美学符号

纪录片中的美学符号,如自然景观、民俗风情、人物形象等,不仅具有象征意义,还承载着特定的情感和思想。这些符号通过影像的呈现,成为观众理解和感知现实世界的重要途径。在众多展现时代精神的纪录片中,时代楷模拉齐尼·巴依卡成为一个鲜明而深刻的美学符号[1]。

拉齐尼·巴依卡,这位来自帕米尔高原的英雄,他的身影和事迹通过纪录片被广泛传播。他那坚定的眼神,透露出对祖国边疆的无限热爱和守护的决心,这一形象成为忠诚与担当的美学符号。他不畏艰险,常年在严寒与恶劣环境中巡逻戍边,那身厚重的棉衣和坚定的步伐,是坚守与奉献的美学符号。他为救落水儿童英勇牺牲,那一刻毫不犹豫地纵身一跃,化作了勇敢和大爱的象征。

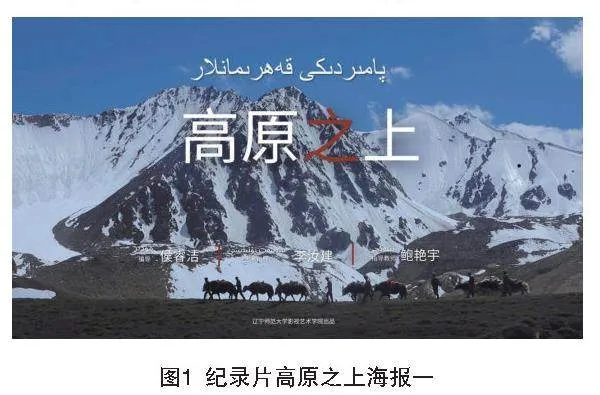

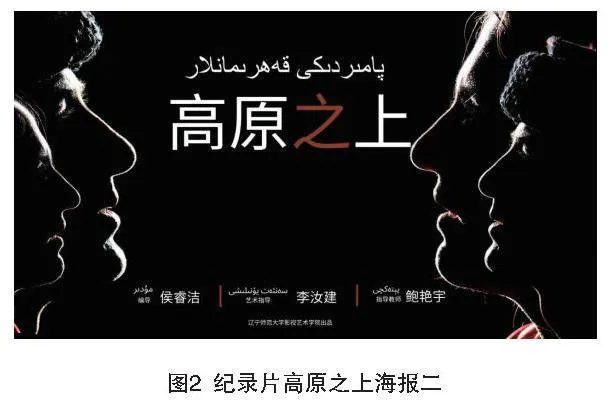

纪录片《高原之上》(见图1、图2)中,他与乡亲们和睦相处、互帮互助的场景,传递着团结与友爱的文化内涵。他对子女的教诲和对家庭的责任,展现了传统美德的传承。“温暖现实主义”或许是在真实呈现他们的艰难困苦、坚守担当的同时,更侧重传递其中蕴含的人性温暖、家国情怀与希望力量,用一种贴近现实且饱含温情的方式来塑造形象、讲述故事,让观众或读者既能深刻认识到他们的伟大,又能感受到其中触动人心的情感温度与积极向上的精神风貌,从而使拉齐尼·巴依卡的形象和事迹在人们心中留下深刻且温暖的印记,激励更多人崇尚英雄、传承精神。

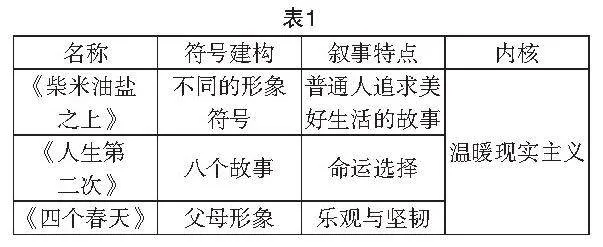

二、《柴米油盐之上》《人生第二次》和《四个春天》的话语建构

《柴米油盐之上》《人生第二次》和《四个春天》都是深刻体现温暖现实主义文化符号的纪录片,它们各自以独特的视角和叙事方式,展现了普通人生活中的温情与坚韧。下文以这三部纪录片作品为例,对这三部纪录片中温暖现实主义文化符号进行对比分析。

(一)从温暖现实主义的符号建构来看

《柴米油盐之上》通过选取不同的形象符号,如高铁、山间铁路、快递卡车等,来传达中国小康社会的经济发展和文化特色。同时,它通过春节、敬酒、杀猪等传统节日和习俗的展现以及中医、针灸等传统文化的呈现,构建了一幅充满温情和希望的现实主义图景。

《人生第二次》以“命运”为题,通过讲述普通人在接受命运考验时作出的不同选择,展现了他们面对生活骤降的狂风暴雨时的勇气和决心。纪录片中的每个故事都充满了温暖和力量,如被拐者时隔多年后与家人的艰难重逢、高位截瘫的青年如何接纳自我等[2]。

《四个春天》以导演家庭为背景,通过记录父母在四个春天里的日常生活,展现了家庭团聚、节日庆祝、劳动耕作等场景中的亲情、友情和爱情。纪录片中的父母形象以及他们面对生活时的乐观与坚韧,成为温暖现实主义的典型符号。

(二)从叙述特点来看

《柴米油盐之上》采用对立的关键词作为主题,通过八个故事展现了不同人物在命运面前的挣扎与抗争。它让观众看到了普通人生活中的不易与坚韧,也传递了积极向上的生活态度。纪录片通过讲述普通人追求美好生活的故事,展现了他们在面对困难和挑战时的坚持与努力,传递出一种积极向上的力量。片中那些平凡人物的梦想与奋斗,让观众看到生活中的希望之光,即使在艰辛的环境中,依然能感受到温暖与鼓舞。

《人生第二次》采用复合视角协同展演和多种符号共同刻画的手法,增强了故事的丰富性和感染力。它让观众在了解中国经济发展的同时,感受到了中国人对生活的热爱和对传统文化的坚守。纪录片在探讨人生的挫折与转折时,并非一味地渲染苦难,而是着重展现人物在困境中重新崛起的勇气和力量。这种对人性坚韧一面的刻画,让观众在沉重的主题中也能找到温暖的慰藉,明白无论遭遇何种困境,都有重新出发的可能。

《四个春天》采用平和的影像和朴素而真切的展现方式,让观众在感受家庭温暖的同时,思考了时间和生命这一永恒命题。它让观众看到了普通人生活中的美好与诗意,也激发了观众对亲情的珍视和对生活的热爱。纪录片以家庭日常生活为切入点,用最平实的镜头记录下岁月中的琐碎与温馨。亲人间的关爱、家庭的和睦以及对生活的热爱,都在平凡中散发出温暖的光芒,让观众深刻体会到生活的美好就在日常的点滴之中(见表1)。

总的来说,这三部纪录片中的温暖现实主义,不是对生活进行理想化的描绘,而是在真实展现生活的酸甜苦辣的同时,着重突出人性中的善良、坚韧和美好,让观众在感受到生活的不易之余,也能被其中的温暖所触动,从而对生活充满希望和热爱。三部纪录片都以温暖现实主义为基调,通过不同的叙事方式和符号呈现,展现了普通人生活的温情与坚韧。它们各具独特的特点和魅力,让观众在感受生活美好的同时,思考了人性的光辉和社会的价值。这些纪录片不仅传递了正能量,也激发了观众对生活的热爱和对未来的期待[3]。

三、温暖现实主义在纪录片中的文学艺术传播与影响

(一)温暖现实主义对文学艺术创作的影响

温暖现实主义作为一种文化表达范式,通过纪录片这一影像艺术形式,对文学艺术创作产生了深远的影响。它强调在真实展现生活的酸甜苦辣的同时,着重突出人性中的善良、坚韧和美好,让观众在感受到生活的不易之余,也能被其中的温暖所触动。

在叙事手法上,温暖现实主义倡导的细腻情感表达和真实生活细节的强调,为文学艺术创作提供了新的叙事语言。这种语言使得文学艺术作品能够更加立体地展现人物的内心世界和社会的复杂性,同时传递出积极向上的力量。

在人物形象塑造方面,温暖现实主义中的人物形象因其真实性和复杂性,为文学艺术创作提供了鲜活的原型。这些形象不仅丰富了文学艺术作品的人物画廊,也使得文学艺术作品能够更加深刻地反映社会现实和人性的多面性。

(二)温暖现实主义对文学艺术传播的影响

纪录片作为一种传播媒介,对温暖现实主义的文学艺术作品的传播起到了重要的推动作用。它通过影像的方式,使得文学艺术作品中的场景和人物形象得以直观展现,增强了文学艺术作品的传播效果和影响力。

温暖现实主义的作品通过纪录片的形式,将文学艺术作品中抽象的情感和思想具体化,使得观众能够更加直观地理解和感受文学艺术作品的内涵。这种直观性不仅有助于文学艺术作品的传播,也为文学艺术作品的解读提供了新的视角。

此外,温暖现实主义的纪录片还能够跨越语言和文化的障碍,将文学艺术作品中的故事和情感传递给更广泛的受众。这种跨文化传播的能力,使得文学艺术作品能够在全球范围内产生影响,促进了不同文化之间的交流和理解。

(三)温暖现实主义对社会及文学艺术领域的影响

温暖现实主义的纪录片对文学艺术领域产生了深远的社会影响。它不仅引发了观众对文学艺术作品中涉及的社会问题进行深入思考和讨论,推动社会对某些问题的关注和解决,还营造了一种温暖、积极的文化氛围,有助于缓解社会矛盾,促进社会和谐稳定。

在精神力量的鼓舞与激励方面,温暖现实主义的纪录片通过展现人性中的善良、坚韧和美好,为观众提供了精神支持和力量。这种精神力量的传递,使得人们在面对生活中的困难和挑战时,能够感受到生活的美好和希望,激发了人们积极面对生活的勇气和动力。

纪录片作为一种文学艺术形式,其温暖现实主义的美学表达不仅丰富了文学艺术的内涵,也拓展了文学艺术的表现空间。它通过真实记录的手法,展现了生活的多样性和复杂性,为文学艺术创作提供了新的视角和灵感。同时,纪录片的传播促进了文学艺术作品的广泛传播,增强了文学艺术作品的社会影响力。

参考文献:

[1]胡智锋.胡智锋教授主讲“温暖现实主义电影”[EB/OL].(2022-09-14)[2023-12-21].https://www.cssn.cn/ysx/ysx_ysqs/202303/t20230301_5600279.shtml.

[2]央视剧评.《我的温暖人间》:温暖现实主义的疗愈之作[EB/OL].(2023-06-16)[2023-12-21].https://news.qq.com/rain/a/20230616A051H600.

[3]张旭.专访《我的温暖人间》总导演张旭:让故事本身去散发自己的魅力[EB/OL].(2023-09-06)[2023-12-21].https://www.sohu.com/a/718307994_121119376.

作者简介:侯睿洁(1997-),女,福建泉州人,硕士研究生,从事纪录片创作研究。