三个实验的改进及教学

2024-12-05王爱华

摘 要: 分析学生可能暴露的错误或不完整的认知结构,在原有实验基础上,分别设计、改进氢氧燃料电池的制备、氯水成分的探究以及NOx的制备和性质等实验,较好地引导学生进行实验探究。通过实验操作、数据分析和反思讨论,提高了学生的科学素养和实验能力。

关键词: 氢氧燃料电池; 氯水成分; 氮氧化物; 教学案例; 实验改进

文章编号: 1005-6629(2024)11-0071-05

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

由感性认识得出的结论常常会偏离科学现象的本质[1]。通过针对性地创新实验,可以有效辅助学生暴露错误或者不完整的认知结构,使学生感受到原有概念的局限[2]。本文以氢氧燃料电池的制备、氯水成分的探究、NOx制备和性质的实验教学为案例,设计符合学情的创新实验,有效指导学生进行科学探究。通过实验操作和数据分析引导学生逐步上升到理性认识,真正发挥实验的育人价值。

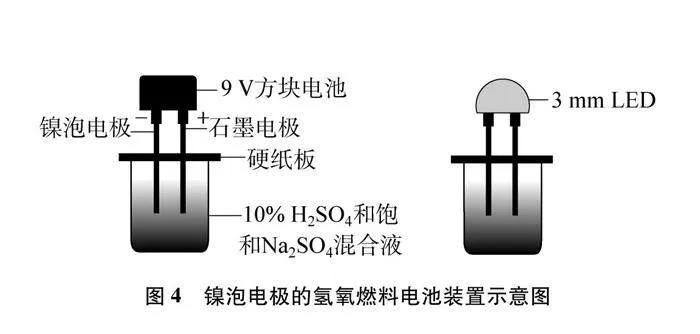

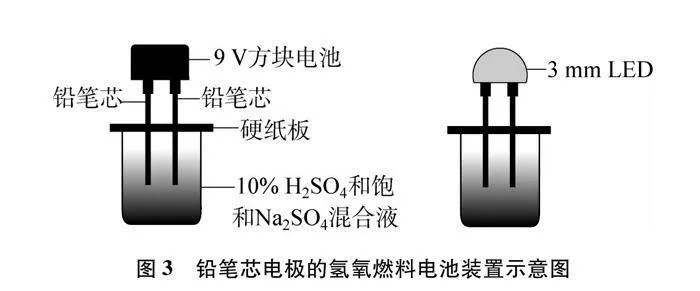

1 氢氧燃料电池实验改进

1.1 教材实验

2020年版的苏教版化学必修二中的实验装置如图1所示。

(1) 按下开关S1,接通电源,电解溶液约半分钟,碳棒上分别产生明显的气泡。

(2) 断开开关S1,按下开关S2,可以观察到二极管的发光现象。

1.2 实验改进的动机

2017年版《普通高中化学课程标准》(以下简称“新课标”)将“制作简易的燃料电池”列为学生必做实验。

学生对锌铜-稀硫酸原电池的认识是具体的:锌失去电子,电子通过导线移动到铜极,所以铜极产生氢气;学生对燃料电池的认识是抽象的:气体不能做电极,外电路如何产生电子的定向移动形成电流,是学生对燃料电池的最大困顿。针对性地改进实验,通过实验对比使学生主动意识到外部电流的产生主要有两种方式:一是电极本身可以失去电子;二是电极本身作为催化剂,使覆在活性位点上的气体失去电子[3]。常见的燃料电池就是利用了第二种方式。

1.3 改进实验

1.3.1 实验用品

器材:9V方块电池、3mm LED发光二极管、两个碳棒、两支8cm长的中华牌2B铅笔芯、镍泡电极、硬纸板

药品:10%硫酸溶液和饱和Na2SO4的混合溶液

1.3.2 实验装置

改进后的实验装置如图2所示。

1.3.3 实验步骤和现象

(1) 选择与9V方块电池电极直径相当的碳棒。

(2) 以9V电池的正负极之间的宽度作为标准把两支碳棒固定在硬纸板上。

(3) 在烧杯中注入10%的硫酸和饱和Na2SO4的混合溶液为电解质溶液。

(4) 将9V的方块电池的正负极充分接触两支碳棒。两支碳棒都产生大量的气泡,与电源负极相连的一端产生的气体比另一端产生的气体更多。

(5) 当气体非常多的时候,取下方块电池。

(6) 迅速将3mm LED发光二极管连接到电路中,3mm LED发光二极管亮了。

1.3.4 实验注意事项

(1) 如果碳棒太粗,可以用小刀将碳棒的头部削一下,确保碳棒与电池的正负极充分接触。

(2) 可以弯曲3mm LED的电极,固定3mm LED和碳棒,保证碳棒与之充分接触。

(3) 电解的时间以90秒为宜。

(4) 移走电池后,要迅速连接好3mm LED和碳棒。

1.3.5 对比实验

(1) 更换电极,采用两支8cm长的2B铅笔芯为电极,如图3所示。操作同上,小灯泡不亮。

(2) 更换电极,采用镍泡电极与电池的负极相连,如图4所示。操作同上,小灯泡亮的时间明显比碳棒长。

1.4 实验改进的意义

“讲”燃料电池是中学最普遍的实验教学现象。化学家傅鹰说过:“提出一个机理来解释一种现象并不困难,困难的是如何以实验证明这是正确的,而且是唯一正确的机理。在未达到这个地步之时,我们对于任何理论都应该持保留态度。只有如此,才是实事求是的科学精神。”

通过对比实验,观察到采用铅笔芯电极有气泡产生,气泡少,小灯泡不亮;采用石墨电极,有大量的气泡产生,小灯泡可以亮2~4秒;采用镍泡电极[4],同样有大量的气泡产生,小灯泡可以亮5~6秒。通过此实验现象,学生不但可以得出燃料电池的电极材料扮演两个角色,一是催化剂,氢气覆盖在电极材料的活性位点上,就可以失去电子;二是充当导线,传输电子,还可以得出不同的电极催化效果是不同的,氢氧燃料电池中镍泡电极优于石墨电极[5,6]。

2 氯水成分探究实验改进

2.1 教材实验

2020年版的苏教版化学必修一中,没有实验装置图,通过三个小实验探究氯水的成分[7]。

(1) 实验1:将干燥的有色布条和湿润的有色布条分别放入两瓶干燥的氯气中,观察并比较实验现象。

(2) 实验2:分别用玻璃棒蘸取新制氯水和稀盐酸,滴在pH试纸上,观察并比较实验现象。

(3) 实验3:在洁净的试管中加入1mL新制氯气,再向试管中加入几滴硝酸银溶液和稀硝酸,观察实验现象。

2.2 实验改进的动机

氯气有毒,课堂演示该实验的教师少之又少。教材的实验设计想达成三个教学目标:一是通过对比实验让学生意识到氯水中真正具有漂白作用的是次氯酸,氯气不具有漂白性;二是氯水呈酸性,可以用pH计测定,但不宜用pH试纸测量;三是氯气与水会发生反应,且反应是可逆的。氯水的漂白性、氯水的酸性测量是近几年高考考查的热点,也是学生最普遍的失分项。转变思维,氯气虽然有毒却是增强学生“绿色化学”观念的契机。作为一名化学教师有责任教会学生正确处理有毒气体,降低有毒气体的危害且利用它的性质造福人类社会。

2.3 改进实验

2.3.1 实验用品

器材:2个50mL的注射器、10个红色的采血管、干燥的有色布条、湿润的有色布条

药品:浓盐酸、高锰酸钾、饱和食盐水、浓硫酸、稀硝酸、稀硝酸银溶液、紫色石蕊溶液

2.3.2 实验装置

改进的实验装置如图5所示。

2.3.3 实验步骤及现象

(1) 推动注射器活塞,少量多次地推入浓盐酸。

(2) 可以观察到有黄绿色气体产生、干燥的有色布条不变色、湿润的有色布条退色,紫色石蕊先变红、然后退色,硝酸银溶液中出现白色沉淀。

(3) 更换注射器,将饱和Na2CO3溶液推入浓盐酸与高锰酸钾反应后的体系中,利用HCl与Na2CO3反应产生CO2气体,从而将装置中的氯气赶入氢氧化钠溶液中,增强学生的环保意识。

(4) 由现象得出实验结论。

① Cl2+H2OHCl+HClO

② Cl-+Ag+AgCl↓

③ 干燥的氯气没有漂白性,湿润的氯气具有漂白性

尾气处理:Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O

2.3.4 实验注意事项

(1) 高锰酸钾需少量,确保全部反应掉。

(2) 浓盐酸要少量多次地加入,防止反应太剧烈。

(3) 反应后的装置中有氯气,反应最后要将饱和Na2CO3溶液推入发生装置中,排出装置中的气体,对尾气进行处理。

2.4 实验改进的意义

掌握概念须理解其内涵,明其外延。紫色石蕊变红,氯水中有H+,符合学生的常规认知。后来退色,这一反常现象与学生的认知是相悖的。这种碰撞可以让学生认识到任何一个概念都是内涵与外延的统一。通过对比实验,自然得出氯气不具有漂白性的结论。教师要有意识地培养学生敢于质疑、去伪存真的科学态度,这与“新课标”提出化学学科核心素养也是一致的。封闭式实验设计探究氯水成分可以提高实验的安全性和教学效果。

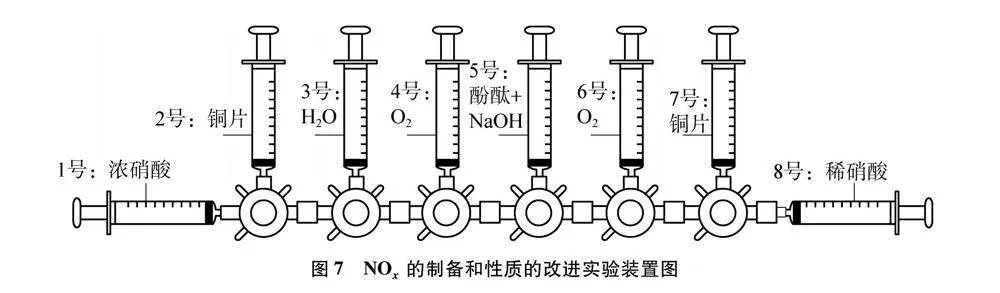

3 NOx制备和性质的实验改进

3.1 教材实验

2020年版的苏教版化学必修二中的实验装置如图6所示。

(1) 实验1:将铜片置于具支试管的底部,通过分液漏斗加入2mL浓硝酸,将产生的气体通入倒置于水槽充满水的集气瓶中,观察实验现象。

(2) 实验2:向分液漏斗内加入5mL水,稀释硝酸,继续收集产生的气体,观察实验现象[8]。

3.2 实验改进的动机

铜与硝酸的反应是高中化学教学中的一项重要内容,教材的实验设计是有优势的,体现硝酸浓度不同的反应产物也随之不同。因为没有排除空气的干扰,铜与浓硝酸反应产生的是NO2还是NO具有争议性;学生易混淆NO2和NO;铜与硝酸的反应产物取决于硝酸的浓度,这种由反应物浓度不同导致产物不同也增加了学生理解和记忆的难度。

3.3 改进实验

3.3.1 实验用品

仪器:10mL螺口注射器5个、50mL的螺口注射器1个、20mL注射器2个、6个三通阀、双目鲁尔管

药品:铜片、浓硝酸、稀硝酸、蒸馏水、氢氧化钠的酚酞溶液、氧气

3.3.2 实验装置

改进的实验装置如图7所示。

3.3.3 实验步骤及现象

(1) 旋转三通阀阀门,将8号注射器中稀硝酸推入7号注射器中,关闭7号注射器阀门。

(2) 旋转三通阀阀门,将1号注射器中浓硝酸推入2号注射器中,关闭2号注射器阀门。

(3) 2号注射器里溶液变蓝绿色,有红棕色气体产生,推动2号注射器的活塞缓缓向上移动,直至铜片消失,活塞停止上升。

(4) 反应停止后,旋转活塞,将2号注射器中的溶液推入1号注射器,关闭1号的注射器阀门。

(5) 7号注射器中,产生气泡,溶液变为浅蓝色。

(6) 旋转阀门,将2号中红棕色气体缓慢推入3号注射器中,红棕色气体消失,产生无色气体,体积大约为红棕色气体的13。

(7) 待3号注射器中反应完全,旋转阀门,将4号注射器中O2通入3号注射器中,无色的气体快速变为红棕色,时间久了红棕色又变为无色气体。

(8) 7号注射器中铜片消失,溶液变成蓝绿色,产生无色的气体,旋转阀门,将7号注射器中溶液挤入8号注射器中,关闭8号注射器的阀门。

(9) 旋转活塞,将6号中O2缓慢推入7号注射器中,7号注射器中无色气体迅速变为红棕色。

(10) 调节阀门,将3号注射器中液体和气体挤入5号注射器中,将7号注射器中的气体挤入5号注射器,5号注射器中红色消失。

(11) 由现象得出实验结论(略)。

3.3.4 实验注意事项

(1) 3号、7号采用20mL的注射器,5号采用50mL的注射器,其他为10mL的注射器。

(2) 因为化学反应速率较慢,旋转阀门先将稀硝酸挤入铜片中。

(3) 铜片需少量,确保全部反应掉。

(4) 缓慢充入气体,防止气体的总体积超过注射器的总体积。

3.4 实验改进的意义

第一个对比实验,铜与浓硝酸反应产生红棕色的气体,铜与稀硝酸反应产生无色气体,得出反应物浓度的不同,产物也不同的结论;第二个对比实验,2号注射器中的红棕色气体遇到水会变成无色气体,无色气体遇到氧气又变成红棕色气体。7号注射器中的无色气体遇到氧气变成红棕色气体。得出红棕色气体和无色气体可以相互转化的结论。最后把气体都充入加有酚酞的氢氧化钠溶液中,红色溶液的颜色变浅直至消失,得出氢氧化钠溶液可以对NOx进行尾气处理的结论。针对性创新实验的教学效果优于“讲”实验,对促进学生正确认知的建立、提高教学质量具有重要价值。

参考文献:

[1]张永康. 学生“相异构思”的展现与激发[J]. 基础教育研究, 2019, (2): 18~19.

[2]毕华林. 亓英丽. 化学教学论[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 239.

[3]朱明建. 自制液压储气式氢氧燃料电池[J]. 化学教学, 2022, (4): 87~88.

[4]王新福. 用多孔泡沫金属改进中学化学实验的若干案例[J]. 化学教学, 2024, (1): 71~73.

[5]盛荣. 对简易氢氧燃料电池实验的商榷及重制[J]. 化学教学, 2017, (5): 56~57.

[6]陈静, 陈懿. 氢氧燃料电池演示实验的改进[J]. 化学教学, 2022, (4): 74~75.

[7][8]邹丽平, 林海斌. 教材实验类栏目的教学建议[J]. 化学教学, 2013, (3): 62~65.