“程序化”教学模式对高校大学生基本运动能力影响的研究

2024-12-04王超

摘要:本文借助文献资料、实验法、数理统计法等,探究“程序化”教学模式对高校大学生基本运动能力的影响。以班级为单位分为实验组和对照组,实验组采用“程序性”教学模式教学,对照组采用传统教学模式教学,实验时间为3个月,每周3次课,通过实验后实验结果统计分析,表明“程序化”教学模式能够显著提高大学生的基本运动能力水平。

关键词:“程序化”教学模式;基本运动能力;高校大学生

一、引言

基本运动能力是指人们在日常生活和体育活动中表现出来的身体各环节所具有的灵活性和稳定性、肢体对称性及执行动作时精确的对准性等,这些人体所具有的最基本的能力是人体从事任何身体活动的基础[1],也是个体获得高质量生活的重要保障。高校大学生的健康成长是中华民族旺盛生命力的重要体现,但是随着经济的迅速发展,现代人的生活方式发生了重大改变,高校大学生由于体力活动不足,久坐的屏幕生活而导致的含胸驼背,骨盆前倾等身体姿势改变等健康问题日益凸显[2],这将严重降低青少年的基本运动能力,影响其生活和运动质量,而且很有可能延续到成年时期,成为诱发成年和老年期多种疾病的健康隐患[3]。因此,面对当前大学生群体存在的身体姿势不良,基本运动能力不足等问题,提高其健康水平已然成为学校体育改革关注的热点问题。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本文以“程序化”教学模式对高校大学生基本运动能力影响为研究对象。以大连科技学院学生为实验对象。所选班级男女比例人数基本一致,由同一名教师任课,教学时间相近。一班为实验班,采用“程序化”教学模式教学,一班为对照班,采用传统教学模式教学。实验时间为3个月,每周三次。

(二)研究方法

1.实验法——“程序化”教学模式干预

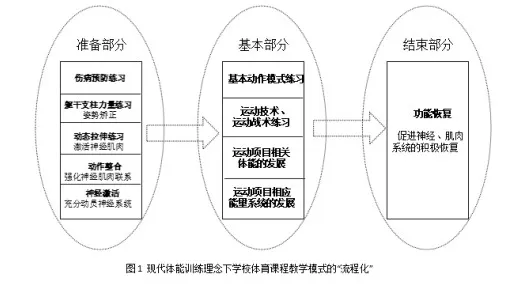

“程序化”教学模式遵循“结构决定功能,功能改善结构”的现代体能训练指导思想,重视学生运动过程中神经-肌肉系统间的高效融合,将学生作为一个有机整体,参与到运动过程中,其过程充分体现神经肌肉动员的有序性和高效性。

依据体育课程构建和实施的总体目标,“程序化”教学模式采用三段式,每一阶段由不同目的的单元构成,各单元任务依据身体功能整体性思路设定,充分动员学生的神经、生理系统功能,发挥学生自身“结构”优势,体现了以“学生为主体”,“健康第一”的课程内容设计宗旨,促进学校体育课程教学的高效性。

准备部分,通过询问、筛查诊断,了解学生身体情况,对于存在的肌肉僵硬、非对称性、关节限制等部位,进行按摩、肌筋膜释放等伤病预防性练习,做到未雨绸缪、防微杜渐[4]。基本部分,通过跑、跳等基本动作模式的练习,提高神经肌肉系统的高效协作能力[5]。结束部分,通过肌筋膜释放和拉伸促进神经、肌肉系统的积极恢复。

2.功能动作筛查测试方法

功能动作筛查(Functional Movement Screen,FMS)方法是20世纪90年代由是20世纪90年代由美国矫形专家Gray Cook等人设计的基于受试者基本动作模式的完成质量来预测运动损伤风险的筛查工具[6],诸多研究结果表明,该测试方法对各类人群基本运动能力的测评具有较高的信度系数。该测试方法由七项基本动作模式和3项排除性测试组成。实验前后,由同一名较具筛查经验的人员根据评分标准进行统一测评。

(三)数理统计法

对实验测得的数据,借助SPSS21.0进行处理。

三、研究结果

(一)干预前、后对照组和实验组功能动作筛查结果统计

干预前、后分别对两组学生基本运动能力进行测试,测试结果如表1、表2所示,结果显示,干预前对照组和实验组各项测试指标均无显著差异(P>0.05),干预后,除肩关节灵活性和直膝抬腿测试结果外,对照组和实验组其他各项测试指标均呈显著性差异(P﹤0.05)。

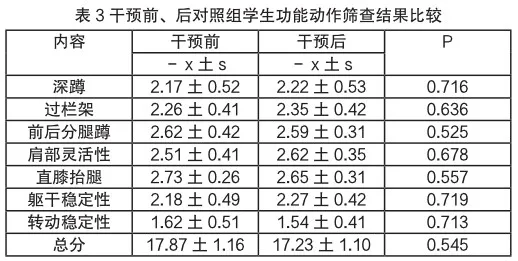

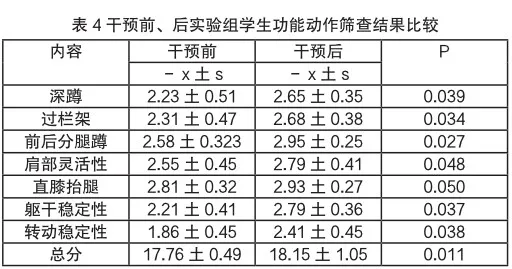

(二)对照组和实验组干预前、后功能动作筛查结果统计

对照组和实验组在干预前、后功能动作筛查结果如表3、表4所示,对照组在干预前、后各项指标均无显著性差异(P>0.05),实验组学生除肩关节灵活性和直膝抬腿测试外,其他各项指标在干预前、后均呈显著性差异(P﹤0.05),表明,常规的教学模式对学生的基本运动能力影响不显著,而基于身体功能整体性的教学模式能够显著提高学生的基本运动能力水平。

四、分析

功能动作筛查(FMS)的七项测试,根据测试结果显示,实验前两组学生的深蹲、躯干稳定性和旋转稳定性动作模式得分较低,主要是由于学生普遍存在核心控制能力不佳,双肩、双髋、双膝的灵活性受限等问题导致的。通过将“程序化”教学模式应用于高校大学生体育教学中,结果表明:与传统教学模式相比,“程序化”教学模式效果显著,七项测试中,除肩部灵活性和主动直膝抬腿测试分数无显著差异外,其他各项测试成绩与实验前相比,均有较大幅度提高。表明“程序化”教学模式能够有效改善学生的核心控制能力,提高学生的基本运动能力整体水平。

大学生具备良好的基本运动能力是参与体育运动的基本前提,能够有效提高各项运动技能水平,预防运动损伤的发生。当前,大学生的基本运动能力不足是由多种因素导致的,长期的久坐、身体活动不足、对身体各环节灵活性和稳定性的忽视等。“程序化”教学模式正是针对解决以上问题而设计和实施的。

“程序化”教学模式的结束部分,借助按摩棒、小网球等器材对学生相应负荷肌群进行按压和滚压,促进淋巴回流,这一干预手段的优势在于,能够利用自身神经肌肉特性使肌肉在紧张导致缩短的情况下,积极放松,恢复肌肉的初长度。在此基础上进行常规的拉伸放松活动,更有利于增加肌肉的弹性。

参考文献:

[1]张冬琴,许昌勇,杜俊凯,等.我国优秀男子散打运动员身体功能训练研究[J].体育学刊,2021,28(02):131-137.

[2]姜勇,赵洪波,潘旭.基于身体功能整体性的学校体育教学优化路径[J].教育理论与实践,2019,39(26):58-61.

[3]王雄,沈兆喆主编.身体功能训练动作手册[M].北京:人民体育出版社,2015.9:87.

[4]Toda Brown.(2006).Core training Progression for Athletes, NACA’s Performance Training Journal.

[5]Cook Gray, Lee Burton.(2010).Movement: Functional Movement Systems. Human Kinetics.

[6]Cook G,Burton L,Hoogenboom B. Pre-Participation Screening:The Use of Fundamental Movements as an Assessment of Function – Part 1[J].International Journal of Sports Physical Therapy,2014,9(4):549-63.