肌内效贴联合康复训练治疗小儿脑瘫运动功能障碍的效果分析

2024-12-04张烨

【摘要】目的 探讨肌内效贴联合康复训练治疗小儿脑瘫运动功能障碍的效果,为临床提供参考。方法 回顾性分析2021年1月至2023年12月青海省妇女儿童医院收治的80例脑瘫运动功能障碍患儿的临床资料,根据治疗方式不同分为对照组(40例,接受康复训练治疗)和观察组(40例,接受肌内效贴联合康复训练治疗)。比较两组患儿疗效、痉挛指数(CSI)评分、踝关节被动活动度(PROM)和粗大运动功能评定量表(GMFM)评分。结果 与对照组比较,观察组患儿整体疗效更优,总有效率更高(均P<0.05)。治疗后,两组患儿CSI各维度(腱反射、肌张力、阵挛)评分均低于治疗前,且观察组低于对照组(均P<0.05)。治疗后,两组患儿PROM均大于治疗前,且观察组大于对照组(均P<0.05)。治疗后,两组患儿GMFM评分均较治疗前升高,且观察组高于对照组(均P<0.05)。结论 肌内效贴联合康复训练治疗小儿脑瘫运动功能障碍的效果较好,能有效缓解患儿肢体痉挛症状,提高关节活动度,改善运动功能,提高肌力。

【关键词】小儿脑瘫;运动功能障碍;肌内效贴;康复训练;运动功能

【中图分类号】R725 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2024.22.0084.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.22.028

脑瘫是指一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限的综合征,由于发育中的胎儿(畸形、宫内感染)或婴幼儿脑部非进行性损伤(如早产、低出生体质量、窒息、缺氧缺血性脑病、核黄疸、外伤、感染等)所致。脑瘫患儿的运动障碍常伴有感觉、知觉、认知、交流和行为障碍,以及癫痫和继发性肌肉、骨骼等问题[1]。目前,针对脑瘫的治疗,临床缺乏特效药物,多以康复训练为主,其中以Bobath康复疗法最为常用,但因患儿个体差异、病情严重程度和治疗时间等导致疗效的个体差异较大,整体疗效有待提高[2]。肌内效贴作为一种非侵入性、低过敏性、方便快捷的治疗手段,具有平衡肌肉、改善痉挛及强化或放松肌肉等功能,在脑瘫治疗领域具有较好的应用前景[3]。基于此,本研究将两种疗法相结合,进一步探讨其对小儿脑瘫运动功能障碍的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2021年1月至2023年12月青海省妇女儿童医院收治的80例脑瘫运动功能障碍患儿的临床资料,根据治疗方式不同分为对照组和观察组,各40例。对照组患儿中男性、女性分别为28例、12例;年龄3~6岁,平均年龄(4.52±0.63)岁。观察组患儿中男性、女性分别为26例、14例;年龄3~7岁,平均年龄(4.83±0.88)岁。两组患儿一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),组间具有可比性。本研究经青海省妇女儿童医院医学伦理委员会批准。纳入标准:⑴符合小儿脑瘫的诊断标准[4];⑵因脑部病变所造成的运动障碍;⑶具备一定认知能力,能接受康复训练。排除标准:⑴合并脏器功能严重障碍患儿;⑵伴有脑外损伤、神经肌肉疾病或先天性疾病患儿;⑶既往接受过脑瘫手术或药物治疗患儿;⑷患有重度癫痫或严重视、听障碍患儿。

1.2 治疗方法 对照组患儿接受Bobath疗法进行康复训练。⑴竖头训练:包括三角垫法、抱球法、Bobath球训练法。⑵翻身训练:包括手足协调、躯干回旋、全身伸展、单臂支撑训练。⑶坐位训练:包括体位转换、坐位平衡训练。⑷爬行训练:包括平衡反应、骨盆分离、下肢交互运动训练。⑸站立训练:包括骨盆控制、姿势转换训练。⑹行走训练:包括静态及动态平衡训练、交叉步态抑制、步幅训练。6种训练方法的训练时间均为30 min/次,2次/d,5 d/周。连续训练6个月。观察组患儿在接受康复训练的同时实施肌内效贴治疗。采用弹力贴布(浙江惠龙医疗科技股份有限公司,浙湖械备20230015,型号:肌内效贴型)依据患儿病情进行贴扎。⑴促进胫前肌收缩、足背屈的贴法:将“I”形弹力贴布锚端固定在胫骨外侧面上方,尾端以20%~30%的拉力沿胫骨前肌方向向下,绕过踝关节延展至前足内侧,8 h/次,1次/d,连续治疗6个月;⑵小腿三头肌放松贴法:患儿取俯卧位,足前部垂出床缘,保持足背屈,将“Y”形弹力贴布锚端固定在足跟骨底部、跟腱附着位置,尾端以20%~30%的拉力沿腓肠肌位置延展至股骨内外侧髁起点位置。8 h/次,1次/d,连续治疗6个月。

1.3 观察指标 ⑴比较两组患儿疗效。采用《徒手肌力评定量表》[5]评估两组患儿肌力变化,共分为0~5级,分级越高表示肌力越好。显效:患儿肌力达5级或较治疗前提升≥2级;有效:患儿肌力较治疗前提升1级;无效:患儿肌力无提升。总有效率=[(显效例数+有效例数)/总例数]×100%。⑵比较两组患儿痉挛情况。于治疗前后采用痉挛指数(CSI)评分[6]评估患儿痉挛情况,包括腱反射(无反射为0分,反射减弱为1分,反射正常为2分,反射活跃为3分,反射亢进为4分)、肌张力(无阻力为0分,阻力降低为2分,正常阻力为4分,阻力轻、中度增加为6分,阻力重度增加为8分)和阵挛(无阵挛为1分,阵挛1~2次为2分,阵挛2次以上为3分,阵挛持续超过30 s为4分)3个维度,其中0~6分为无痉挛,7~9分为轻度痉挛,10~12分为中度痉挛,13~16分为重度痉挛。⑶比较两组患儿踝关节被动活动范围(PROM)。患儿取仰卧位,将量角器轴心与腓骨纵轴线和足外缘交界处对齐,固定臂平行与腓骨纵轴,移动臂与第5跖骨纵轴平行测量被动背屈踝关节角度,测量2次取平均值为最终结果,于治疗前后检测。⑷比较两组患儿运动功能。于治疗前后采用粗大运动功能评定量表(GMFM)[7]评估患儿肢体运动功能状况,GMFM包含5个能区,每项原始分为3分,总原始分为264分,其中A卧位与翻身能区(计17项,总原始分为51分)、B坐位能区(计20项,总原始分为60分)、C爬和膝立位能区(计14项,总原始分为42分)、D立位能区(计13项,总原始分为39分)、E行走与跑跳能区(计24项,总原始分为72分),评分越高代表患儿运动恢复情况越好。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0统计学软件对数据进行处理。计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验;计量资料以(x)表示,采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿疗效比较 与对照组比较,观察组患儿整体疗效更优,总有效率更高,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

2.2 两组患儿CSI评分比较 治疗前,两组患儿CSI各维度评分比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组患儿CSI各维度(腱反射、肌张力、阵挛)评分均较治疗前降低,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

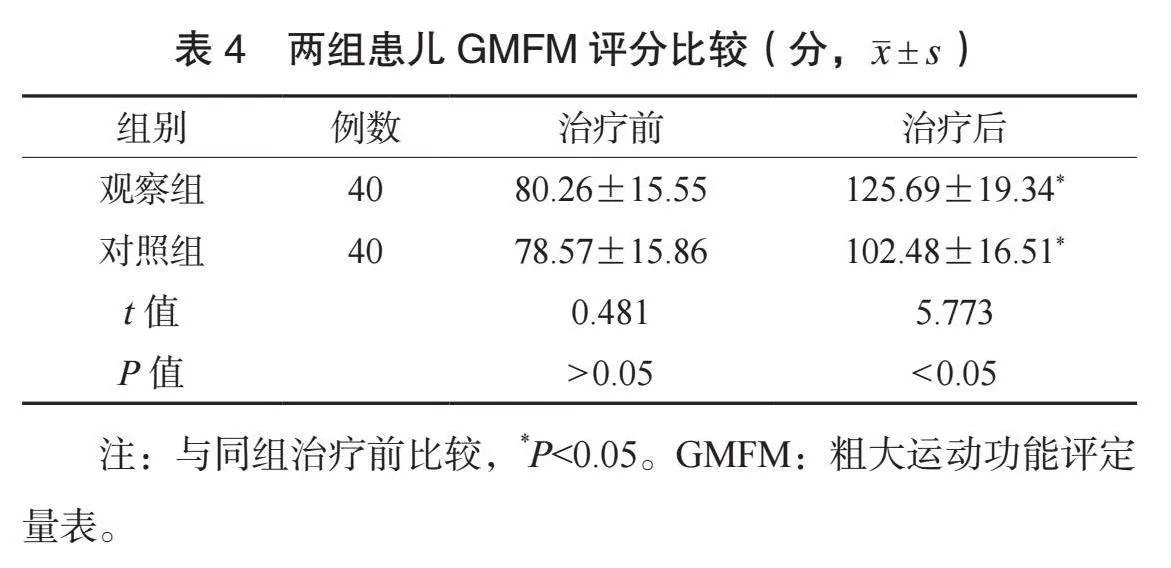

2.3 两组患儿PROM比较 治疗前,两组患儿PROM比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组患儿PROM均较治疗前增大,且观察组大于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

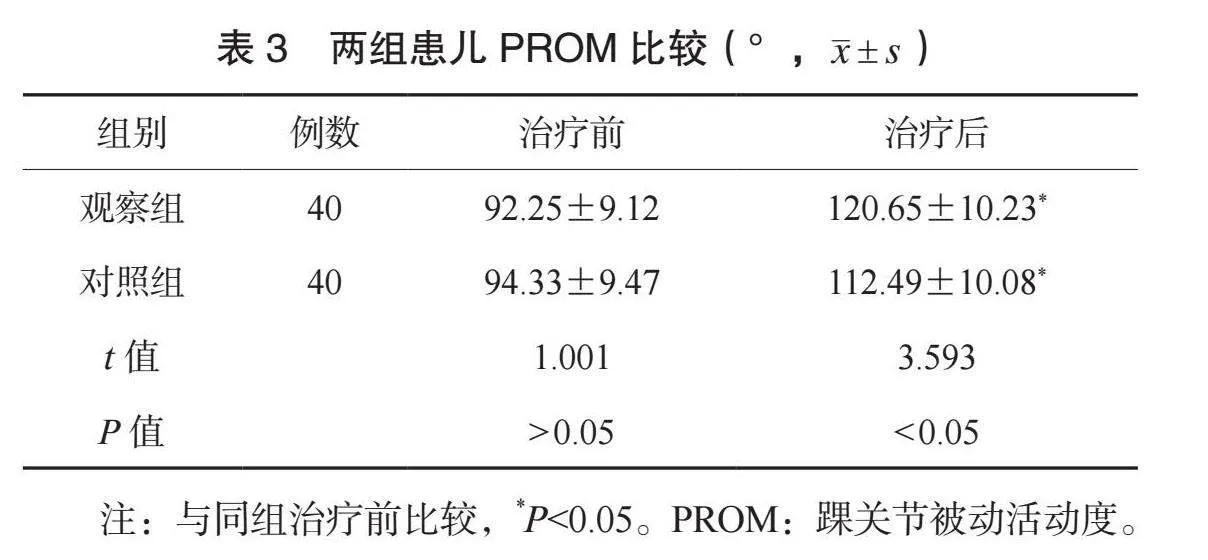

2.4 两组患儿GMFM评分比较 治疗前,两组患儿GMFM评分比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组患儿GMFM评分均较治疗前升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

3 讨论

小儿脑瘫是造成小儿肢体残障的重要疾病,病因复杂多样,包括但不限于出生前的母体感染、出生时的缺氧或创伤及出生后的脑部感染或损伤[8-9]。目前,临床治疗小儿脑瘫的方式包括物理治疗、药物治疗和手术治疗,由于手术具有创伤性,风险较大,而常规药物治疗虽有一定效果,但易出现不良反应且维持时间较短,因此常采用康复训练。但由于脑瘫患儿年龄较小,训练依从性较差,不能完全按照训练要求进行康复训练,这导致康复训练的效果受到一定程度的限制[10]。因此,采取有效的辅助治疗方法来提高患儿运动状态,改善患儿生活质量是临床关注的热点。

本研究结果显示,与对照组比较,观察组患儿整体疗效更优,总有效率更高;治疗后,两组患儿CSI各维度(腱反射、肌张力、阵挛)评分均较治疗前降低,且观察组均低于对照组,提示肌内效贴联合康复训练能有效缓解脑瘫运动功能障碍患儿肢体痉挛症状,提高肌力。分析原因为,Bobath康复疗法通过分析患儿的肌张力、肌肉力量、关节活动度及姿势和动作模式等方面,深入了解其神经生理、运动控制及肌肉骨骼系统的特点,进而对异常姿势、运动模式进行精准指导,并注重通过反射性抑制的手法,抑制异常的姿势和运动模式,强化正常的姿势和运动模式,进而减少患儿的肌肉痉挛、促进肌肉的放松和协调运动[11]。肌内效贴采用一种特殊材质的胶带,经过裁剪和贴合设计,利用自身的弹性和黏性,能够紧密贴合患儿的皮肤,通过产生的微小牵拉作用,帮助患儿调整肌肉的长度和张力,从而达到缓解痉挛的效果。肌内效贴通过增加皮肤表面的张力,加速代谢废物的排出,从而减轻肌肉疲劳和痉挛,缓解患儿肢体痉挛症状[12]。两者联用能有效改善患儿肢体痉挛症状,提高肌力。本研究结果显示,治疗后,两组患儿PROM均较治疗前增大,且观察组大于对照组,提示肌内效贴联合康复训练能显著提高脑瘫运动功能障碍患儿关节活动度。分析原因为,在脑瘫患儿中,由于肌肉紧张和痉挛,关节周围的软组织往往处于紧张状态,限制关节的活动度。而肌内效贴通过其自然的拉力,能够增加关节周围的皮下组织间隙,减轻软组织的紧张度,从而改善关节的活动能力、提高关节活动度;同时,通过其拉伸和固定作用,能够帮助患儿纠正异常姿势,增强关节的稳定性,为关节活动提供更加安全和稳定的环境[13]。本研究结果显示,治疗后,两组患儿GMFM评分均较治疗前升高,且观察组高于对照组,提示肌内效贴联合康复训练能改善患儿运动功能。分析原因为,肌内效贴利用其拉力特性,对肌肉及关节产生适度的牵拉和压迫,这种作用能够激发肌肉感受器的活性,增强神经肌肉的协调性,进而优化患儿的肢体运动功能。此外,它还能促进皮肤下血管的活跃,加快血液流动,改善局部组织的血液循环状况,从而有效减轻因血液循环不良造成的肌肉僵硬和疼痛问题,提高患儿运动功能[14]。

综上所述,肌内效贴联合康复训练治疗小儿脑瘫运动功能障碍的效果较好,能有效缓解患儿肢体痉挛症状,提高关节活动度,改善其运动功能,提高肌力。

参考文献

中国康复医学会骨与关节专业委员会,中国脑瘫多学科协作联盟.痉挛型脑性瘫痪外科治疗专家共识[J].中国矫形外科杂志, 2020, 28(1): 77-81.

梅海玲,张如飞,沈孝伦,等.运动康复训练对痉挛性偏瘫型脑瘫患儿上肢功能障碍的康复效果分析[J].四川医学, 2022, 43(11): 1112-1116.

王春华,范桃林,周文颖,等.悬吊运动训练联合肌内效贴对不随意运动型脑瘫患儿下肢运动功能的疗效研究[J].中国儿童保健杂志, 2021, 29(7): 763-766.

王卫平,孙锟,常立文.儿科学[M]. 9版.北京: 人民卫生出版社, 2018: 259-260.

CIESLA N, DINGLAS V, FAN E, et al. Manual muscle testing: A method of measuring extremity muscle strength applied to critically ill patients[J]. J Vis Exp, 2011, 12(50): 2632.

燕铁斌.临床痉挛指数:痉挛的综合临床评定[J].现代康复, 2000, 4(1): 88-89.

王绮,肖农,任永平,等.婴幼儿脑性瘫痪粗大运动功能评价量表信度与效度研究[J].重庆医学, 2011, 40(26): 2643-2644.

朱登纳,乔璐莎,张广宇,等.儿童不随意运动型脑性瘫痪肌张力障碍的研究进展[J].中国实用儿科杂志, 2023, 38(1): 26-30.

胡昊,亓毅飞.脑性瘫痪致病机制中的遗传因素初探[J].中国儿童保健杂志, 2022, 30(3): 237-239, 248.

王喜喜,彭锋,郭海滨.脑瘫患儿融合式教育结合康复训练的研究[J].中国矫形外科杂志, 2022, 30(17): 1623-1625, 1629.

王涛涛,杨忠秀,李新剑,等. Bobath干预对不随意运动型脑瘫患儿进食的影响[J].卒中与神经疾病, 2019, 26(4): 443-445, 453.

徐艳,吴锋锋,何凤翔.肌内效贴扎对小儿脑瘫核心肌群的影响及异常步态的预防作用[J].中华全科医学, 2021, 19(10): 1737-1741.

王景刚,郭云龙,高艺文,等.肌内效贴联合运动控制训练对脑瘫患儿运动功能影响的研究[J].中国康复, 2017, 32(5): 362-364.

蒋莹,徐艳,谢文龙,等.肌内效贴联合康复训练对小儿脑瘫患儿运动功能的影响[J].中国妇幼保健, 2020, 35(24): 4742-4745.