太史公为何物

2024-12-04于永军

《古今笑史·痴绝部第三》中有个故事说:一名隐士对自己的才能很自负,时常以为除他之外,别人都算不上什么。一天,他走在路上,遇一乞儿讨钱,忽生一念,便跟乞儿说:“你这么乞讨,能得几个钱?这样吧,你叫我一声‘太史公爷爷’,就赏你一百钱。”乞儿听着有钱拿,自是乐意,连着叫了三声。隐士高兴极了,一下子便把兜里的钱全给了他,尔后得意地笑着走了。乞儿感到不解,找人问道:“太史公是何物,值钱乃尔?”

乞儿并不知道太史公为何物,喊叫三声只是为了讨赏钱;而隐士听了心里却极受用,感觉脸上倍儿有光,仿佛自己的能耐终于得到了认可。于是,一个花钱买面子的古代阿Q诞生了。

重温《资治通鉴》,笔者发现好面子的人古已有之。司马光在第一卷“臣光曰”中,就一连列举了两个关于面子的范例供皇帝参考:一则故事是讲齐国进攻卫国,卫国仲叔于奚率兵打退齐军,卫国赏赐他一邑(村落),仲叔于奚不要,却愿意用这一邑来换取允许他使用只有贵族才可以使用的标记物——佩戴在马脖子上的红缨……另一则故事是讲晋文公为周王室建立了大功,周襄王要酬谢他,他要求允许他启用只有天子才可以用的“随葬”……实际上,彼时的周朝,领土比它下属的封国还小,它的存在,靠的就是祖上传下来的名分或“面子”。尽管它充其量只是一块招牌,早已名存实亡,但司马光认为只要有面子在,其余的均可列入其次。

司马光笔下的这种面子观,确实起到了“鉴”的作用。推而广之,世代相传,于是又有了今人宁肯丢实利也要保面子的若干真实场景——有的小吃店尽管只有巴掌大,开业时却要挂上几十条标语,摆上几十个花篮充充门面;有的公司尽管只有10万元的注册资金,却要借钱买一辆豪华奥迪,以示资产雄厚;有的企业尽管仅有二三十号人马,却注册了一个集团企业;有的乡镇虽然地处山区,却造起了占地100亩的气派广场……稍有不同的是,有些主办人不仅得了面子,利益亦无所失甚至还有所得。既得盛名又得实利,乃至假面子换来真乌纱,何乐而不为乎?

鲁迅先生曾写过一篇《说“面子”》的杂文,对国人的“面子”观作了深刻剖析,发人深省地指出:“中国人要‘面子’,是好的,可惜的是这‘面子’是‘圆机活法’,善于变化……”

民间层面的要面子,毕竟花的是自己钱,无伤大雅;即便是小作坊式的“董事局主席”,自己不怕搞笑,也并不会对公共利益造成大的危害。

值得注意的是,它的“圆机活法”,迁移成官场的“面子文化”“面子工程”,便不能等闲视之了。因为“面子文化”浸泡出来的官员,不肯老老实实做人、实实在在做事。“面子工程”的危害,不仅仅是劳民伤财、坑苦了百姓,从更深的层面来看,搞坏了风气,损害了公信力,失了民众的心,这无疑是应当断然戳破并认真治理的。

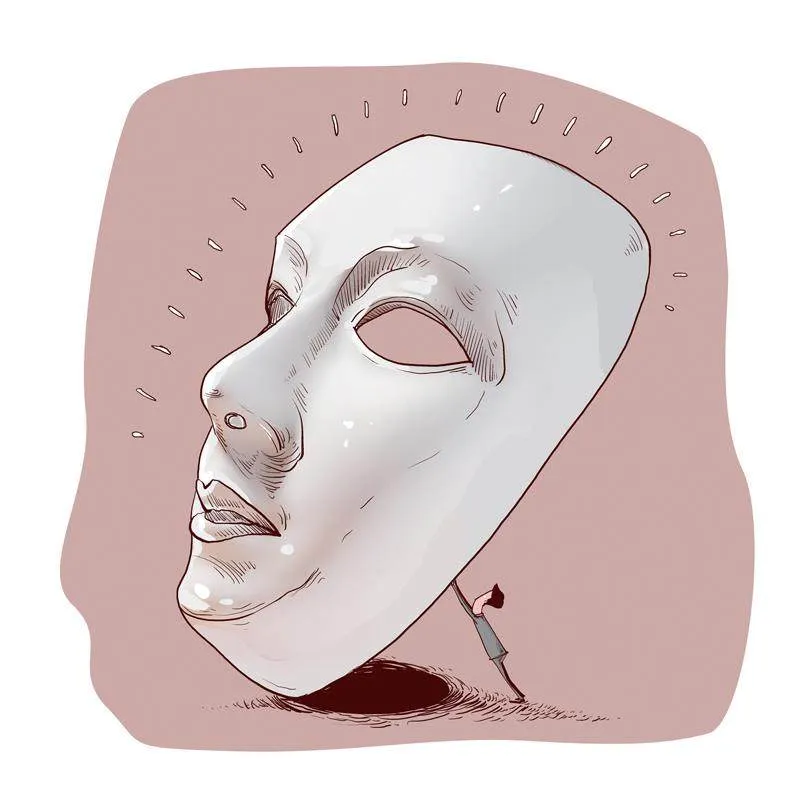

图:付业兴 编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com