中央红军长征的准备和实施

2024-11-25钟同福

2024年是红军长征出发90周年。90年前的10月,面对生死存亡的严峻考验,中共中央、中革军委率中央红军主力8.6万余人,踏上战略转移的漫漫征程,开始了长征。中央红军出发前,中共中央、中革军委为长征的准备和实施做了大量工作。

1934年,中央革命根据地第五次反“围剿”失利,随着北线广昌和南线筠门岭失守,中央苏区土地面积锐减,形势日益恶化。5月下旬,中共中央书记处召开会议,讨论反“围剿”形势,对今后红军反“围剿”作战方针提出两种可能性,并报告共产国际。一是红军主力“留在中央苏区,转入游击战争,将其作为我们斗争的最重要方法”;二是“保卫中央苏区到最后,同时准备将我们的主力撤到另一个战场”。

6月16日,共产国际致电中共中央:“我们完全赞成你们目前根据对形势的正确评价而实行的计划。”指出“争取保存中央苏区的前途,是与在外部地区、在交通线上和靠近敌人设防地区的后方广泛开展游击战密切联系在一起的。不这样大规模地开展游击运动,在苏区内,机动能力非常有限的军队的处境,到今年秋季敌人发动新的攻势,作出最后努力来突破苏区的防线时,就会发生危机”。来电实际上同意了中共中央书记处关于红军主力在必要时撤离中央苏区的决策,并且要求中共中央为将来的撤离做必要的准备。

中央红军转移的秘密准备

根据共产国际来电指示,博古于1934年6月下旬召开中央政治局会议。随后,中央红军开始了撤离苏区突围转移的各项秘密准备工作。

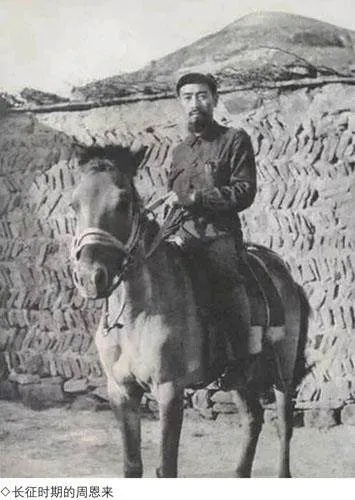

成立中央最高“三人团”。为筹划突围转移,成立了由博古、李德、周恩来组成的“三人团”。博古、李德负责制定政治、军事方面的行动计划,周恩来负责军事计划的实行。在军事上,针对国民党军对中央苏区发动的六路进攻,李德通过中革军委命令红军分六个方向作战,实行“六路分兵”“全线抵御”战略,为突围转移赢得更多时间。

组建赣南省和赣南军区。自筠门岭失守后,粤赣军区和粤赣省所辖地域日益缩小,仅剩会昌、西江、于都、登贤等县苏区。为应对这一情况,1934年5月17日,中革军委发布第18号命令,对中央苏区的军区、军分区作出调整,增设赣南军区,任命项英担任司令员兼政治委员。军区下设两个作战分区,任务是牵制赣州的国民党粤军,发动边境游击战争,与河西湘赣苏区保持联系。同时,赣南省建立后,中共中央和中央政府于8月上旬陆续向赣南省委、省苏维埃政府调派干部,任命原福建省苏维埃政府主席钟循仁担任省委书记,原粤赣省苏维埃政府主席钟世斌担任省苏维埃主席,为红军突围转移和开展游击战争做准备。

组建北上抗日先遣队。为吸引敌军、减轻中央苏区压力,中革军委抽调红七军团组成北上抗日先遣队,曾洪易任中央代表,寻淮洲任军团长,乐少华任军团政治委员,粟裕任军团参谋长,刘英任军团政治部主任。1934年7月6日,抗日先遣队从瑞金出发,北上闽浙皖赣边地区,开展抗日民主运动,发动游击战争,建立新的苏维埃根据地。15日,苏维埃中央政府、中革军委发表《为中国工农红军北上抗日宣言》,为抗日先遣队的军事行动制造舆论声势。先遣队东进福建后,一度逼近福州,后进入闽北,挺进浙西,9月下旬西进皖赣边,终因兵力单薄而未能对国民党军构成有力威胁。至10月中旬,抗日先遣队由出发时的6000余人锐减至2000余人。

红六军团西征探路。1934年7月23日,中共中央、中革军委命令湘赣苏区的红六军团转移至湖南中部发动游击战争,为中央红军主力向西转移探路。西征的红六军团由中共湘赣省委书记任弼时任中央代表,萧克任军团长,王震任军团政治委员,李达任军团参谋长,张子意任军团政治部主任。同时,任弼时、萧克、王震组成红六军团军政委员会,任弼时任主席。8月7日,红六军团从江西遂川出发,于中旬抵达湖南桂东,9月上旬在界首渡过湘江,10月24日到达贵州印江木黄,与贺龙领导的红三军(后恢复红二军团番号)会师,胜利完成战略转移任务,行程5000余公里。

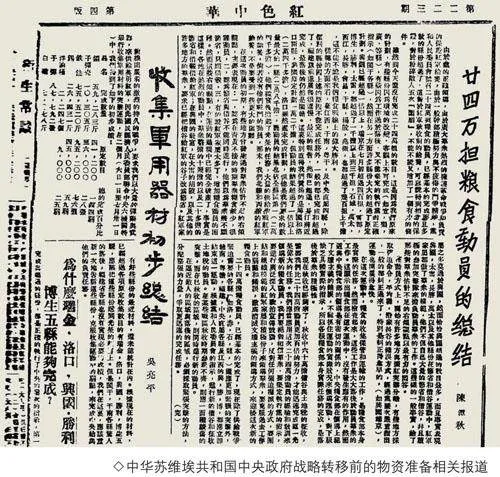

扩红和筹集军需物资、军费。在“保卫苏维埃”“与敌人五次‘围剿’决战”等口号下,“左”倾中央继续扩充红军。1934年5月中旬至9月,中央苏区共动员80473名新战士充实到红军主力部队和地方部队。在筹粮方面,中共中央和苏维埃中央政府于6月2日和27日两次发出紧急指示,要求在7月15日前完成24万担谷的借谷计划。7月22日,中共中央和中央政府作出向苏区群众借谷60万担的决定。在筹集军需方面,中共中央和中革军委委托时任全总苏区中央执行局党团书记陈云负责苏区军工生产和军需供应。同时,中央政府发出号召,动员苏区人民将拾到和存留的子弹、子弹壳、铜、锡、土硝、旧铁等物资卖给国家。6月至8月,中央苏区共收集铜8.2万斤、子弹壳1.8万斤、子弹14.09万发、白硝1.53万斤。此外,还筹集被毯20680床、棉花8.6万余斤、军鞋20万余双、米袋10万条。中央财政部还突击筹款150万余元,江口外贸分局从赣州购回8万余元的药品,隐蔽保存在石城县秘密金库里的金银财宝也全部取出,以供军用。

战略转移计划的实施

1934年9月上旬,红军总部获悉国民党军即将向瑞金发动全线总攻的情报,中央“三人团”遂决定将原定于11月突围转移的时间提前到10月。为此,“三人团”制定了红军主力突围转移的具体行动计划:红军主力和中央党政军群领导机关编成红军野战军,10月下旬从南线突破国民党粤军封锁线,经湘桂边转移到湘西,与红二、六军团会合,在湘鄂川黔边开辟新的根据地。

根据计划,“三人团”命令各条战线红军坚决抗击敌人进攻,阻止敌人向苏区腹地推进,要求红军各级指挥员尽量减少部队人员伤亡,同时命各军团在10月1日前组织好野战军后方勤务机关,加强运输队建设。9月15日,中革军委发出《卫生机关编制的命令》,要求各军团和各师、团卫生机关加强建设。同时,红军总政治部下发训令和指示,要求各军团和各师政治机关做好部队长途行军的政治动员工作。10月9日,红军总政治部发出《关于巩固部队 准备长途行军与战斗 加强政治军事训练及群众等工作的指令》,总政治部代理主任李富春和副主任贺昌联合署名,要求“在‘迅速整理补充配合友军与全国革命力量准备反攻’的口令之下,进行部队整理补充与战斗准备”,“反对一切悲观失望的机会主义动摇”。

突围转移前,需确定干部走留名单。中央党政军高级干部的走与留,由博古确定;中央各部门走留人员名单,由各部门党团负责人和行政领导决定后报中央书记处审批;各省委干部的走与留,由省委决定后报中央审批。凡确定随军突围转移人员,由中央组织局统一编队。名单确定后,须至突围转移前一两天,才通知有关人员。

为侦察路线,中央秘密派出国家政治保卫局保卫大队到赣南省于都县、登贤县等红军预定集结地域探查情况。同时,中革军委派副总参谋长张云逸带领一个分队,前往湘粤赣边界地区,在当地游击队配合下,侦察敌情和道路交通情况,为红军野战军突围转移选择行军路线。

在部署突围转移后中央苏区的游击战争方面,中革军委发布《改组各级军事部的命令》,要求敌占县、区军事部立刻改为县、区游击司令部和政治部,县、区军事部长改为游击司令部司令员,县、区委书记兼游击队政治委员。随后,中革军委又发布《巩固和扩大地方部队及自给问题的训令》,要求地方红军部队为即将到来的游击战争做好准备。同时,按照周恩来要求,毛泽东组织编写了《关于游击队动作的指示》,共计3万余字,以中革军委名义铅印成册,下发苏区各县、区游击司令部。

为配合长征宣传动员,9月29日,张闻天在《红色中华》第239期发表题为《一切为了保卫苏维埃》的社论,指出红军将采取一切必要手段,如大踏步突击到敌人后方作战等形式,来粉碎敌人的“围剿”,暗示中央红军主力即将突围转移。10月3日,《红色中华》第240期发表了中共中央、苏维埃中央政府联合署名的《为发展群众的游击战争告全苏区民众书》,号召苏区群众组织起来,广泛开展游击战争,保卫土地和家园。

为方便转移,红军与南线国民党粤军陈济棠部进行了秘密谈判。国民党粤军总司令陈济棠早有与红军谈判媾和意图。9月,陈济棠通过红军将领罗炳辉在广州做生意的一位亲戚,与红军取得联系,并派出一名姓李的密使来到瑞金,向红军递交建议停战谈判的密信。朱德给陈济棠回信,说明共产党的抗日主张,揭露蒋介石卖国内战的罪行,并表达停止内战、恢复贸易、代购军火和建立反蒋统一战线的意愿,希望与粤军进行秘密谈判。10月5日,中革军委委派潘汉年、何长工为总代表,携带朱德所写介绍信前往寻乌罗塘镇,与粤军总参谋长杨幼敏等秘密会谈,达成停战、互通情报、解除封锁、通商和必要时互相借道五项协议,为红军突围西进减轻了压力。

红军部队和苏维埃首脑机关撤离

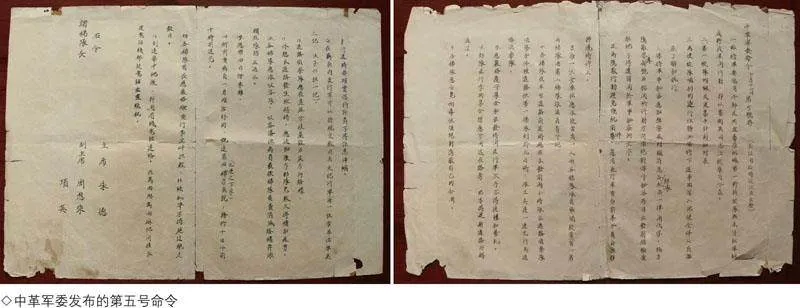

1934年10月9日,中革军委发布《野战军由十月十日至二十日行动日程表》。10日,中革军委发布第五号命令,指挥中央红军实施战略转移。

根据第五号命令,驻扎在瑞金的军委各机关编为军委纵队(又称第一野战纵队);中共中央、中央政府及全总、团中央等机关和卫生、后勤部队及担架队等编为中央纵队(又称第二野战纵队)。军委纵队由叶剑英任司令员兼政治委员,中央纵队由李维汉任司令员兼政治委员,邓发任副司令员兼副政治委员,张宗逊任参谋长。中央领导成员陈云、刘少奇、凯丰等分别任红五、八、九军团中央代表。

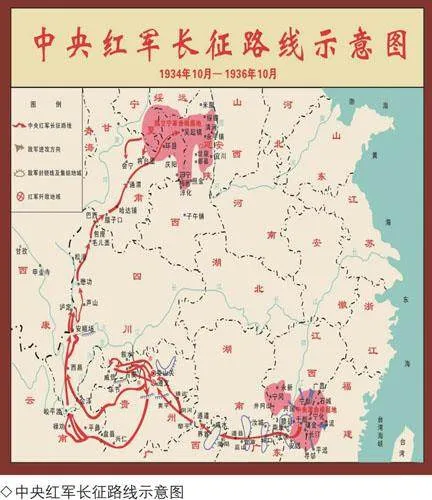

按照“三人团”制定的突围转移路线和目标,红军将在中央苏区西南方向突破粤军设置的封锁线,然后沿赣粤边界西进湘南,沿红六军团西征路线渡过湘江,再掉头北上湘西地区,与红二、六军团会合。

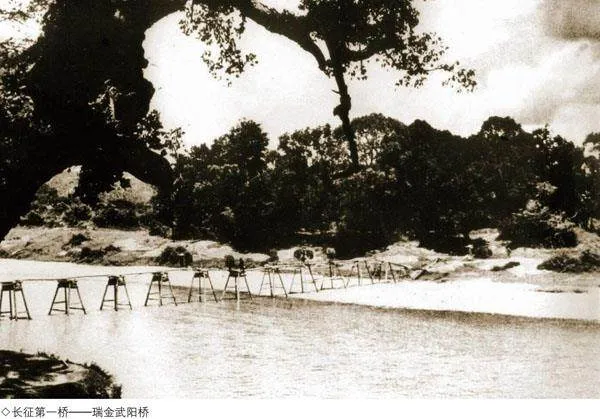

10月10日晚至12日晚,军委纵队、中央纵队分别从瑞金梅坑、云石山、九堡等地出发,率红军第一、三、五、八、九军团踏上了长征路。

参加突围转移的红军将士及机关人员共86859人。红军野战军共携带步枪29153支、轻重机枪651挺、迫击炮38门、弹药137万发,并负责运输中央兵工厂、造币厂等拆卸下来的大量机器、辎重、石印机等。中央纵队9853人中,约三分之二为挑夫等运输人员,其中挑子就有3000多副。

为保守军事秘密,中革军委于10月13日重新规定了各军团、师代号。军委为“红星”,军委第一纵队为“红安”,第二纵队为“红章”;第一军团为“南昌”,第一师为“广昌”,第二师为“建昌”,第十五师为“都昌”;第三军团为“福州”,第四师为“赣州”,第五师为“苏州”,第六师为“汀州”;第五军团为“长安”,第十三师为“永安”,第三十四师为“吉安”;第八军团为“济南”,第二十一师为“定南”,第二十三师为“龙南”;第九军团为“汉口”,第三师为“洛口”,第二十二师为“巴口”。各师下属单位由各军团自行确定代号,各军团及所属部队统一以此代号与红军总部及相互联络。

编辑/董婉妮