网络探索实验对大学生社会适应的影响研究

2024-11-24周华丽吕欣安瑞清谷春雨

摘要:近年来,网络社交媒体对大学生发展的影响日益显著,本研究突破以往更多关注网络负面影响的研究视角,重视网络为“Z世代”大学生提供的“网络虚拟社会化”发展机遇,基于Marcia提出的自我同一性发展状态理论,开展大学生问卷调查,分析了处于不同自我同一性发展状态的大学生网络探索实验状况,探究网络探索实验对其社会适应的影响机制。在此基础上,提出了大学生社会化发展支持策略。

关键词:大学生 网络探索实验 自我同一性 社会适应

近年来,网络社交媒体对大学生发展的影响日益显著。国务院新闻办公室2022年发布的《新时代的中国青年白皮书》指出:互联网已成为当代青少年不可或缺的生活方式。基于网络社交媒体的“虚拟社会化”情境,与真实社会化环境一起,共同构成了大学生发展的新型社会生态。大学生网络探索实验情况及其对社会适应的影响研究,日益引起社会各界重视。

一、研究问题及其前期研究

埃里克森1963年提出自我同一性概念,1969年齐克瑞发展为自我同一性发展,提出人格形成需经历八个阶段,不同阶段有不同表现。随后学者开展了不同视角的理论与实践研究。

1.自我同一性发展状态理论。玛西亚(Marcia)提出的自我同一性状态理论比较具有代表性,将同一性分为同一性获得、延缓、早闭和扩散四种状态,前两种是良性状态,后两种是不良状态。其中,同一性获得是个体发展的最佳状态,同一性延缓是个体寻找生命价值方向、尝试自我发展的必经阶段;同一性早闭是表面获得自我同一性,实质是服从接受父母或权威“安排”,过早中断自我探索,应重视却常被忽视;同一性扩散者则无法整合人生选择,未形成强烈清晰的同一感,处于角色混乱状态。

2.青少年网络探索实验研究。黄华等认为,社交网络为青少年提供了自我实验和探索的宽阔场域,青少年获得某些新经验,对其线下自我有增强效应。Valkenburg等人指出,青少年通常基于社会补偿、社会助长和自我探索三种动机进行网络探索实验。Ellison Steinfield和Lampe发现,在社交网络中青少年可以建立新的线上社交关系,有助于心理健康发展和社会化进程。Valkenburg Peter和Schouten认为,青少年在社交网络中可获得更多社会和情感支持。同时,过度的网络自我探索可能产生不良影响,手机成瘾者常忽视传统人际关系互动,降低社会适应性;过度网络自我探索可能阻碍个体线下社会交往和社会适应能力发展,导致社交退缩和学业拖延。

3.大学生社会适应研究。社会适应最早在心理学领域提出,Leland认为社会适应是个体对所处环境以及环境文化的应对,是不断适应、同化和顺从的过程,最终达到与环境和谐相处的平衡。Wayne.P.Connie等认为社会适应是承担工作责任,践行社会义务,以此带领社会朝着好的方向发展的能力。朱智贤、王敏涛等都对社会适应进行了界定。具体到大学生的社会适应能力,是指大学生在与社会环境相互作用过程中主动调节自身,使之与社会保持和谐平衡关系的能力。寇增强、傅茂算、卢谢峰等都进行了相关研究。本研究采用方从慧的定义,将大学生社会适应分为学习适应、人际适应、环境适应、心理适应和未来适应5个维度。

4.大学生社会适应的影响因素研究。研究表明,自我同一性可直接预测社会适应。同一性获得的青少年社会适应状况最好,其次是同一性延缓和早闭,同一性扩散状态的青少年社会适应状况相比之下略显不良。同时,网络媒体使用可影响个体社会适应。Yang和Brown研究发现,大学生依托Facebook进行电子交互,与其社会适应之间存在显著关联。沈彩霞等人研究发现,适度的网络娱乐和社交媒体休闲性网络探索,对青少年的心理社会适应具有积极意义。姜永智发现,适度使用社交网络,有利于青少年积极表达自我,促进其社会心理适应性的健康发展。

二、研究设计与研究素材处理

研究采用问卷调查方式,选择北京市某高校1000多名在校大学生进行抽样调查,回收有效样本874份。其中,女生723人,男生151人;有5~10年网龄的占58.81%,10年以上的占27.12%,超过5年网龄的总计85.93%。

1.调研问卷设计。调查问卷设计采用专业量表和自编问卷结合方式进行,主要包括:采用《自我同一性状态客观性测量问卷(第二版)》(EOM-EIS-2)简化版,测量大学生的自我同一性状态,共32个题目,根据Bennion & Adams(1986)的个体自我同一性状态划分标准,划分成同一性获得、同一性扩散、同一性延缓和同一性早闭四个维度。

编制《大学生网络探索实验问卷》,共13个题目,通过探索性因子分析,将大学生的网络探索实验分成网络自我探索、网络人际交往、网络学习提升和网络成瘾迷失四个维度。问卷Cronbach’s ɑ系数为0.919,通过验证性因子分析:X2/df=5.138,GFI=0.946,CFI=0.963,RFI=0.944,RMSEA=0.072(<0.08),RMR=0.021(<0.05),问卷结构效度良好。

在方从慧问卷基础上微调设计《大学生社会适应问卷》,包括23个题目,通过探索性因子分析,分为学习适应、人际适应、环境适应、心理适应和未来适应五个维度。问卷Cronbach’s ɑ系数为0.958,通过验证性因子分析:X2/df=5.913,GFI=0.986,CFI=0.989,RFI=0.974,RMSEA=0.075(<0.08),RMR=0.005(<0.05),问卷结构效度良好。

2.数据分析处理。采用SPSS26.0和AMOS26.0软件,综合运用因子分析、多因素方差分析和路径分析等方法,探究大学生网络探索实验及其社会适应状况,研究网络探索对大学生社会适应的影响机制。

三、研究发现与主要结论

构建稳定的同一性是青少年在大学时期的重要任务。本研究在分析调查数据后有以下4项发现。

1.自我同一性延缓状态居主体地位,同一性扩散学生比例不容忽视。接受调查的大学生呈现出不同的自我同一性发展状态。同一性获得者仅为4%。同一性延缓者高达73%,说明大学生整体处于同一性发展的良好状态,但延缓占主体地位,需要重视教育引导。值得警惕的是,有23%的学生处于自我同一性发展的不良状态,其中,早闭者占6%,表面看是“好学生”“好孩子”,实质可能是过早中断了自我探索,应警惕其不良影响;扩散者占17%,缺少未来规划,迷茫散漫,容易遇到发展障碍。

2.不同发展状态的大学生网络探索行为存在差异。通过单因素方差分析,比较四种状态大学生网络探索实验行为。

同一性获得的大学生,在网络自我探索方面自我评价最强,在网络学习提升和网络人际交往等方面较强,在网络成瘾迷失方面最弱。说明此类大学生在网络探索实验方面表现为正向良性使用的特点。同一性延缓的大学生,在网络自我探索方面相对较强,更愿意使用网络进行自我探索,在网络人际交往、网络学习提升和网络成瘾迷失三方面表现最弱。考虑到此类学生比例最大,值得引起重视和加强引导。

自我同一性早闭的大学生,网络成瘾迷失的表现相对较强,网络人际交往和网络学习提升表现相对较弱,网络自我探索最弱,说明此类大学生的网络探索实验相对负面或消极,应注意预防网络成瘾迷失带来的危害。

同一性扩散的大学生,比其他三类大学生更多参与网络探索实验,网络成瘾迷失等不良网络探索行为最强,网络人际交往和网络学习提升方面表现较强,网络自我探索方面次于同一性获得者。这说明,比例高达17%的此类大学生在网络探索实验方面参与更多,但呈现良性使用和不良使用并存状态。如何借助良性网络探索弥补其现实中同一性发展混乱问题,预防和杜绝网络成瘾迷失等问题,值得深入研究和实践。

3.不同同一性状态的大学生对社会适应能力的自我评价差异显著。不同状态的大学生对自己人际、未来、心理、学习和环境适应方面的自我评价差异显著:同一性获得者除环境适应略低外,在人际、未来、心理和学习适应等方面均自我评价最好,显著高于其他;延缓者社会适应自我评价整体最低,正经历探索和焦虑阶段。早闭者与延缓者相似,但在学习和环境适应方面自我评价略高;同一性扩散者对社会适应的自我评价仅次于获得者,甚至在环境适应方面还自我感觉更好,可能与扩散型学生尚未明确未来目标,未充分感受到发展压力有关。

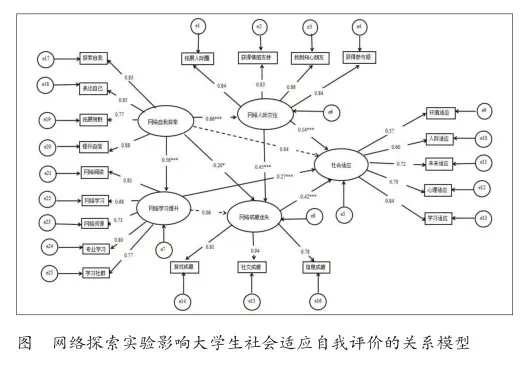

4.网络探索实验对大学生社会适应的影响机制。采用AMOS23.0,构建了以不同维度的网络探索实验行为为外源潜变量,以大学生社会适应为内生潜变量的结构方程模型(如下图)。结构方差模型拟合指数:X2/df=6.677,GFI=0.871,CFI=0.910,RFI=0.879,RMSEA=0.076(<0.08),RMR= 0.030(<0.05),模型为可接受模型。

由图可知,大学生不同维度的网络探索实验行为,可以对其社会适应产生直接和间接影响,具体影响路径整理见下表:

可见,大学生的网络探索实验行为中,网络自我探索可促进大学生的社会适应,但影响尚不显著;网络人际交往和网络学习提升可显著促进大学生社会适应;网络成瘾迷失可显著削弱大学生的社会适应。此外,网络自我探索可通过网络人际交往、网络学习提升间接显著促进大学生的社会适应。网络自我探索可通过网络成瘾迷失间接显著削弱大学生的社会适应。

四、对策建议

综上,针对调研发现的大学生自我同一性发展和社会适应方面存在的问题,结合高校工作实际,提出如下大学生发展支持策略建议。

1.加强青年健康成长网络生态建设。中共中央、国务院印发《中长期青年发展规划(2016-2025年)》,要求把互联网作为开展青年思想教育的重要阵地,实施“青年好声音”系列网络文化行动,构建清朗网络空间,引领网络文化,支持制作推广符合社会主义核心价值观和青年喜欢的网络新媒体文化产品,使互联网空间成为青年成长的温馨家园。

2.加强大学生网络媒介素养教育。高校应定期组织大学生开展网络媒介素养教育,提升大学生网络媒介素养水平。高校教育工作者应融入学生群体,与学生广泛深入交流,了解和掌握学生借助网络与新媒体平台进行的网络探索实验行为表现情况,引导学生在现实与网络媒体交融的环境中,稳步实现健康的自我同一性发展。要高度重视干预和矫正大学生网络成瘾行为,借助专业机构从心理治疗层面帮助降低其网络成瘾性。

3.加强大学生社会情感能力教育。高校应重视大学生社会情感能力培养,帮助大学生掌握正常社交技能,打消社交恐惧,引导大学生积极感受和思考人生意义,主动认识、接纳调节自己的情绪与行为,提升对压力环境的耐受力,积极寻求资源和帮助,有意识地解决冲突,建构、维护和拓展社会支持系统,为良好的社会发展奠定基础。

(作者周华丽系北京联合大学师范学院副院长、研究员;吕欣系中国传媒大学动画与数字艺术学院教授、博士生导师;安瑞清、谷春雨 北京联合大学师范学院)

本文系国家社科基金艺术学项目“网络文化对公众生活方式的影响研究”(项目编号:2019BH01432)、教育部新文科项目“新文科背景下数字媒体专业的协同育人机制创新与实践”(项目编号:2021090004)、北京联合大学科研项目“大学生网络社交媒体使用、自我同一性发展及其社会适应的关系研究”(项目编号:SK30202006)的阶段性研究成果。

参考文献

[1]柴晓运,龚少英.青少年的同一性实验:网络环境的视角[J].心理科学进展,2011(03).

[2]姜永志,白晓丽,阿拉坦巴根,等.青少年问题性社交网络使用[J].心理科学进展,2016(09).

[3]杨宏,金童林,刘振会,等.大学生网络成瘾的潜剖面分析[J].中国心理卫生杂志,2020(06).

[4]YANG C-C,BROWN B B.Motives for using Facebook,patterns of Facebook activities,and late adolescents social adjustment to college[J].Journal of youth and adolescence,2013(03).

[5]沈彩霞.青少年网络活动类型与心理社会适应[J].中国电化教育,2018(12).

【编辑:曲涌旭】