青砖汉瓦留乡愁

2024-11-19邹隆辉

在江西赣州凤岗镇凤岗村,有一种烧制独特的建筑材料——青砖汉瓦。这些曾经是上个世纪60-80年代家家户户屋顶的主角。那时候清一色的瓦房子,整个村庄都是一片青黛色,为烟雨空蒙中赣南的农村增添了浓浓的诗意。

记得小时候,每次路过凤岗村黄边,总会看到那些堆积在公路边等待出售的青砖汉瓦,整整齐齐地聚集在一起。阳光下,凸显出古色古香的厚重感。每一块砖瓦仿佛都有自己的秘密,秘密中除了浸透着手艺人的汗水外,还寄托着手艺人美好的期许。村里一代一代的手艺人都以烧制青砖青瓦为生。他们利用当地的泥土,经过祖传的多道工序,制作出一块块坚实而美观的青砖汉瓦。

明崇祯十年(公元1637年)宋应星著的《天工开物》一书,就详细记载了青砖汉瓦的烧制工艺。但凤岗一带砖瓦窑的兴起与宋城赣州的勃兴有直接的联系,宋代的赣州进入经济的鼎盛时期,不仅修建了规模宏大的城墙,而且,还成为了全国的造船中心,城市规模迅速扩大,带动了建筑业的兴盛,南康的凤岗与唐江的地理位置恰好毗邻赣州,为运输提供了便捷。

凤岗也是客家人的群居地,客家人素来崇尚以“一技之长”安身立命,当一名泥瓦匠或青砖汉瓦的手艺人,就成为了客家人的不二选择,他们用勤劳和智慧在演绎着黄土变成金的神话。从选材到制作青砖瓦胚,再到烧制成型,不要小看这三个阶段,而每一个阶段都密切相关,在我们看来再寻常不过的一坯坯黄土,经过手艺人的多道工序,成型后放置窑内,用大火烧成。烧窑是非常有讲究的,关键在控火,什么时候大火,什么时候小火,什么时候停火、加水,都有严格的要求;如果火候不到,就会烧成红砖红瓦,成为不合格的产品,卖不出去,只能做废品;如果烧过了火,就会烧老,使产品松散枯燥,没有釉色,不招买主喜欢。

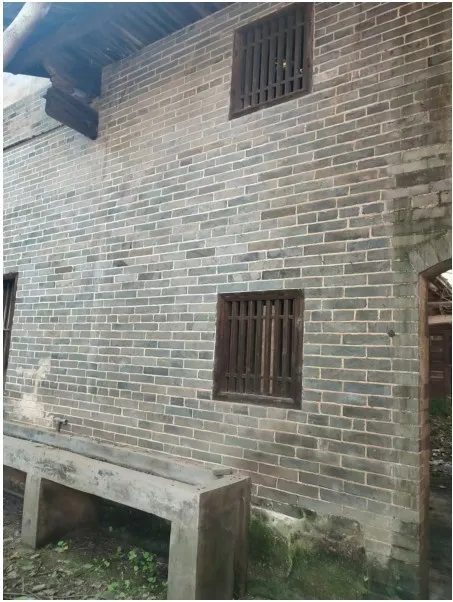

然而,随着时代的变迁,消费市场的萎缩,建筑材料的革命,红砖和钙化砖工艺的兴起,青砖汉瓦的市场也逐渐缩小,烧制技艺逐渐被淡化。年轻一代基本上没有人去传承,黄边也只剩下少许几位50年代出生的人在坚持此技艺。技艺的范围也逐渐缩小,主要是用于墓地的修建和一些古建筑的修缮,只有一些特定的客户会来定制。需求决定价格,需求的大幅度缩水,使青砖青瓦制造成本大大提高了,靠这个就很难生存了,村里的手艺人也纷纷转行。如今,青砖汉瓦已难得一见,只有在一些老房子的屋顶上,还能找到它们的踪迹。

这些青砖汉瓦和土窑,是古代陶器文明的传承,它曾与古代唐江镇、景德镇构成了江西瓷器王国最耀眼的星空,不仅成为了一个地方的乡愁,更是凤岗文明进程中的印记。它承载着老一辈人的辛勤汗水,也见证了时代的变迁。虽然青砖汉瓦已经渐渐远去,但关于它的记忆将永远留在凤岗人的心中。

为了留住这份珍贵的记忆,我们应该重视传统文化的保护和传承,政府应鼓励手艺人传承技艺;同时,应该把青砖汉瓦的烧制工艺列为非物质文化遗产加以保护传承,也可以通过举办展览讲座等活动,让更多的人了解青砖汉瓦的历史和文化价值。

让青砖汉瓦的烧制,不再只是回忆,而是成为凤岗乡土文化的一部分,永远传承下去。