朱锋 将个体经验作为社会生活的尺度

2024-11-17林叶

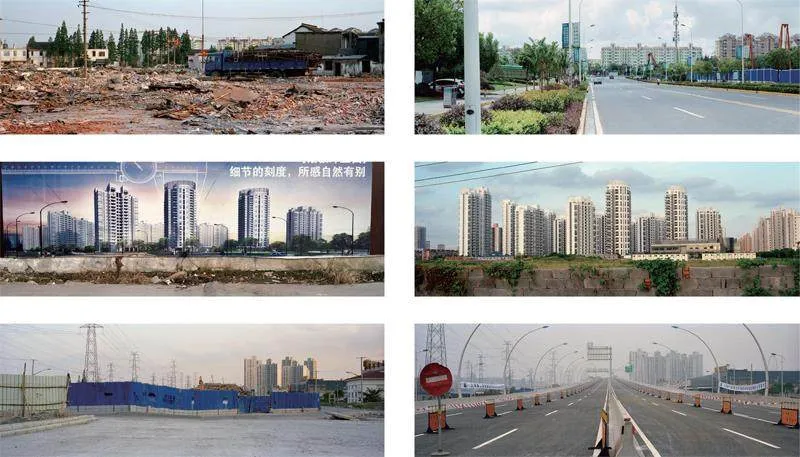

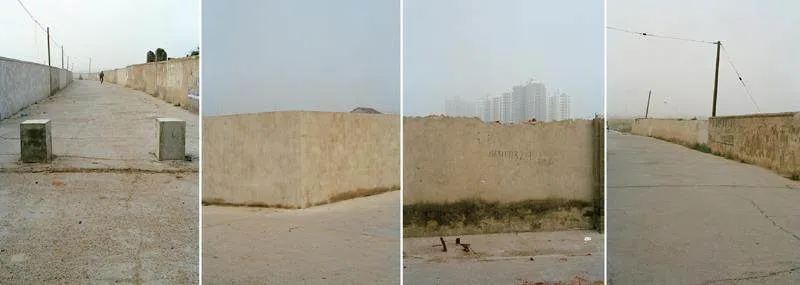

选自《上海零度》

零度是我们认识世界、认识自我的一个非常重要的态度和方法。之所以需要让自己处于零度的状态,是因为我们总是受到各种各样的影响,有来自自己内部情绪感受的影响,也有来自外部因素的影响,这些影响都在给我们的认知加上各种条件,左右甚至控制人的判断。因此,所谓零度,就是要剔除掉这些附加的判断条件,将自己摆放在一个外部性的位置上,客观地观察、分析和认知我们身处的这个世界,以及这个世界与我们的关系。

朱锋显然很早就已经意识到“零度”的重要性,于是从 20 年前就开始凭借一套独特的方法论来观察、拍摄、记录自己生活的那一片区域。用他的说法,“作为摄影者不需要拔高自己,认为自己有某种使命感,也不需要放低自己,把自己作为服务者,拔高和放低自己都会让这种态度在照片中有所体现。”

可见,这样的态度首先表现在对自我的认知上。或许,只有这样,我们才不会局限于一时一地来看待这个世界,才会获得一个外部性的、更加客观的视角。只有在这个更客观的视角上,才能看清楚万事万物的分与合、成与毁。

因此,朱锋这个作品中所呈现出来的那种“平视、冷静、尽可能不抒情、尽可能包容、尽可能持久”是必须的,因为这样的作品不只是供自己观看或占有的,也是一种公共性的体现,是对其他人同样有效的一组作品。在这些看起来冷静、平稳、克制的影像之中,蕴含着超越时空的、可以共享给所有人的信息。我们不仅从空间演变的层面上发现城市表皮的内在运作逻辑,也能看到普通人的日常生活与城市表象的互动作用。同时,我们也可以从时间层面上感受到平时被我们忽视的生活演变与迁移。

从这个意义上讲,《上海零度》这个作品是中国城市化发展中的一个密度极高、信息量极大的社会切片,朱锋的镜头如同显微镜一般将其中的细节一点一点地保留下来,再转化成某种可供参考、可供提取的生活样本。不过,需要说明的是,尽管朱锋在拍摄过程中尽可能地保持客观中立的立场与态度,但是作为生活于其中的个体,他也在无形之中将自己的生命经历融入其中,成为将个体经验作为社会生活的尺度的一个有效案例。

林叶:在我看来,《上海零度》这个系列与你的其他系列作品相比,有着明显的不同。从影像上看更具有纪实性,相对来说概念性会更弱一点,虽然之后你用对比的方式赋予作品新的概念,但在最初阶段应该更接近城市街头的纪实性摄影。你拍摄的这些地方都在你家附近,相信你对这些地方应该是充满感情的,而且你也说了,这个系列的拍摄是体验式的,而非游走式的。那么,首先想请你谈谈这些地方跟你的关系,除了空间上离你比较近,你对这些地方有什么样的感情?你所说的体验式的拍摄,该如何理解?

朱锋:《上海零度》照片中呈现的景观大都来自我生活和工作的闵行区古美、梅陇、七宝街道,以及徐汇区虹梅、康健街道。拍摄范围非常小,基本上是上下班沿途经过之地以及骑车半小时之内就能到达的地方,这些地方和我生活工作的轨迹有着高度的重合。对一个地方的认识是从陌生到熟悉的过程,摄影在帮助我认识这个地方的过程中起到了很大的作用,摄影需要观察,需要和环境建立关系,需要和拍摄的景观交流,需要静下心来感受,虽然照片被理解为视觉观看的行为结果,但与观看同时感知对象的还有听觉甚至嗅觉,推土机在你身边轰轰作响,空气中弥漫着柴油的味道,虽然照片只是视觉呈现,但其实是综合感知的结果,反复进入这样的情境中,以获得不同的启示,这可能就是我认为的体验式拍照。拍下一张照片只需要几十分之一秒甚至更短,但在无数次地按下快门中,实实在在和这块地方建立了某种关系,这种关系也可以理解成对这个地方的感情,是一种投入后的认识。

林叶:能谈谈创作这个系列的动机吗?也就是说,是什么触动了你想要去拍摄这些场景?我想除了生活上的关系外,是否有更大更具有社会性的考量?

朱锋:简单概括就是受限,白天上班,业余时间来拍照,就近省时,那就拍自己身边的,不喜欢拍人,可选项就是场景了。2000年,我搬家到闵行居住,2001年,中国加入世贸组织,我隐约感觉到上海即将发生巨大变化,空气中弥漫着建设的味道,充满未知。我开始拍摄《新建设》,用黑白135快照的方式拍摄即将开始的城市化建设。到了2002 年,开始用彩色135拍摄《上海的早晨》,也就是《上海零度》的前身,还是这些场景,只是换了彩色胶卷。2004年,开始用玛米亚相机宽幅的形式继续拍摄眼前的景观。这个阶段还是偏重媒介探索,社会性的考量其实是社会发展变化之后反观之前的照片获得的,就当时来讲还是解决自己的问题,如何在有限的范围内开展摄影,缓解面对现实的焦虑。

林叶:这个系列的拍摄你选择了20:7的宽幅形式,为什么要选择这种画幅?从创作理念上来考量的话,这种画幅与135、120或者 4×5、8×10等画幅有什么区别?每一种画幅有优点也有缺点,宽幅的摄影往往要牺牲掉一些纵向的结构与布局,而你曾说过,“宽幅追求形式上的极致”,你是如何理解这种“形式上的极致”的?

朱锋:媒介探索的结果。在用宽度形式拍摄这块地方之前,我已经采用过135黑白、135 彩色来拍摄,总觉得不够极致 ,宽幅确实是比较了几个画幅之后确定下来的,圈地的围墙在荒芜的天空下显得特别长,天空和地面都显得空无一物,整个建设还未向上发展,眼前的景观一眼望去特别宽广。6×7画幅我也拍过,显得太方,视觉上没有向两边延展的感受,就当时来讲 20:7已经是我能选择到最宽的画幅比了,加上玛米亚相机携带方便又能手持拍摄,成像质量也非常好,也就没有考虑4×5、8×10等画幅。20:7很难构图,我就选择简单的构图方式,直面景观,平视取景,抛弃复杂的构图形式,选择标准镜头,消除视觉张力,抛弃决定性瞬间,这些预设将拍摄难度降低到业余水准,从而保证视觉形式上的极致。

林叶:你曾经说过,这个系列是“固定在一个比较小的区域,长时间地去关注体验这个地方的变化。它像是有生命的活体,杂乱而充满着令人费解的活力,城市化的进程就像是一把锋利的刀子扫过,把这种野生的能量压抑在围墙之内,在长时间的对抗之中,那么真实自然地存在着”。在我看来,这个表述是一种立场的转换,似乎放弃了人类中心的视角,而是从街头、事物的立场出发来理解。能谈谈你所看到的这种城市的生长性吗?你会将城市理解为一种生命体吗?

朱锋:这个问题有点难,我只能试着回答,城市可以理解为一种生命体,它和人一样,需要接受改变,需要承担社会责任。我们的城市生长,是在大的指导思想下进行,20多年观察大致可以将这块区域城市化建设分3个阶段:2000-2008年,从野蛮生长到初步建成。这段话来自这个时期的感受,在这个地方拍了那么多照片,也在替这个地方感慨,来自人的成长带来的体会同样适用于这个地方,规划塑造和自然生长之间的矛盾,以及如何在对抗中获得平衡。城市生长从无到有,最初通过向边缘外扩来完成,边缘的空隙越来越窄,在边缘地区得以生存的某些人群,继续向外寻找新的出路。同时也有大量人群搬来居住,同样一块地方生活的人群发生了改变。2009-2018年,从初步建成到逐步完善。世博会是个大的标志,城市面貌开始了一轮又一轮更新改造;从平改坡工程到美丽家园建设;从城市让生活更美好的大主题,到安全有序、整洁舒适、环境宜居、幸福和谐的具体目标,城市面貌发生了更新。2019-2024年,是围绕“人民城市”理念建设的5年,从城市更新到美丽街区;从生态宜居到文化医疗;从商业交通到精细化管理……人民城市建设功能定位很明确,改善民生福祉,让百姓安居宜居。

林叶:这个系列的整体风格“平视、冷静、尽可能不抒情、尽可能包容、尽可能持久”,这也可以理解为是一种“零度”的观看态度,这也是“上海零度”这个标题的一个隐含意义,你为什么以这样的风格或者态度来拍摄?你是如何理解“零度”的重要性?

朱锋:最初来自环境带给我的陌生感,这种陌生感在照片中通过保持距离和旁观视角来体现,后来才认识到这种态度可以理解为人与景观之间的平等关系。作为摄影者不需要拔高自己,认为自己有某种使命感,也不需要放低自己,把自己作为服务者,拔高和放低自己都会让这种态度在照片中有所体现。理解零度的重要性,可以参照理解镜子的重要性,美颜相机不能代替镜子,认可镜中真实的自己,还是相信美颜照片。美颜照往往展示给他人,而镜中的自己只有自己能够看到。《上海零度》既是拍给自己,同时也可以展示给他人。

林叶:这个系列你一直持续拍摄了20多年,是什么力量推动你一直拍摄下去的?在这20年中,你对作品的思考与理解有什么样的变化?你还会继续拍摄下去吗?如果继续拍摄下去,是否有考虑在形式或方式方法上做一些变化和调整?

朱锋:2004年开始拍摄《上海零度》,这一年我儿子出生,孩子的成长、地区城市化进程、作品的拍摄都在同一时空中发生,《上海零度》现在看来已经不是一个摄影项目了,不需要有完成项目的时间压力,作品的成长已经和生活联系在了一起,生活在继续,拍摄也要继续。我曾经在作品自述中写过:这组照片没有明确的主题。这种不明确来自拍照前对产生照片的未知以及拍摄完成后对照片解读的未知。作品在成长过程中会出现种种可能,一开始拍摄是出于受限,作品解决自己的问题作为出发点,形式上类似单张纪实摄影呈现,探讨环境和建筑的关系,后来广告画的出现,可以解读为现实和理想的关系,再到照片并置,新旧对比呈现地区面貌变迁。后面会是传统审美如何影响现代生活,聚焦更小的区域,我居住的小区:新时代花园,也会用到以前拍摄的照片。

林叶:这个系列中存在着两个脉络,一个是地区的生长与演变;另一个则是现实场景与招贴画的并存,在你看来这两个脉络有严格的区分吗?二者之间的关联性是什么?

朱锋:两者没有严格区分,都是沿着时间脉络在进行,而且都是在同样区域中拍摄,只是不同时段拿来讨论不同的问题。2008年奥运会,2010年世博会,两场盛会让中国在世界上持续被关注,这一时期,整个上海都在大规模城市建设,一片欣欣向荣,老百姓面对即将改善的居住条件热情高涨,即使房价一轮又一轮上涨也总有人买单。招贴画在正在建设的楼盘围墙上给出了足够吸引人的内容,从教育、医疗、交通、环境,面面俱到,充满了对未来生活的美好描述,展现繁荣和希望。招贴画提供的是一种幻象,幻象完成使命之后终究会退场。2019年,利用实景呈现两联对比,空间场景不变的情况下,把时间作为抽象的元素加入作品中,考证的是承诺和兑现。2024年,在两联的基础上加入三联甚至四联、五联,将之前拍摄的照片作为素材运用到最新的作品中,变成图像使用的问题了。这点要变得更加谨慎,不能成为美颜相机,如何避免过多主观意图出现在图像使用中,对比形式很有可能被简单理解成城市建设发展的成果展示,虽然在作品中能看到城市建设取得的巨大成果。

林叶:在你的其他作品中,例如《二手现实》《镜子》《天书》等,概念性无疑是作品中的核心支柱,《上海零度》中则是通过两张不同时间拍摄的同一地点的照片的对比来体现,或者是通过现实场景与招贴画所蕴含的社会愿景之间的冲突与反差的方式来体现。从某种意义上讲,当概念性占据主导位置的时候,作品的内容往往是践行同一种方法的结果。你是如何理解作品的概念与内容之间的关系?

朱锋:《上海零度》可能需要避免这种概念性倾向,我希望《上海零度》具有多意解读的特征,虽然在方法上局限在一定范围内进行。《上海零度》一直处在未完成状态中,不断观看和拍摄看做是原材料的不断生产收集,最初原材料的呈现可以看作纪实摄影。后来对比呈现,可以看作是对原材料的加工和使用,和挪用的区别在于我用自己拍摄的照片重新创作,带有一定概念性。希望以后,这些照片也能成为回看社会发展的图像资料,摄影者的退出,这些照片也能成立,使得照片功能有别于摄影者的个人陈述,让照片可以成为研究某一时期社会发展的视觉文本,从单一功能到多意解读。社会发展的未知,随之而来的是摄影者对城市记录的未知,在变化中被动前行,这是摄影的局限,似乎摄影不是面向未来创作的最好工具,那就发挥摄影的长处,让内容来诉说而不是概念先行。

林叶:在你看来,《上海零度》这个系列与你创作的其他作品之间是否有关联?例如,你拍摄的某个系列对你创作《上海零度》这个系列产生了启发或影响?或者反过来,《上海零度》的创作对你创作其他作品产生一定的帮助和影响?

朱锋:都是基于摄影这个大的范围在开展工作,也是对摄影媒介认识与拓展后产生的不同系列。《上海零度》是直接摄影,面对现实场景的记录,避免过多的个人情绪表达,需要相机来实现。《上海零度》不是关于艺术的摄影,《镜子》可以理解为对摄影认识的艺术,离开相机制作图像,探讨摄影的本质。《上海零度》面向现实,《镜子》照见自己。《天书》则是关注到更加普遍的人对社会转型时期的感受,从场景到人的加入,也是从封闭自我到直面现实,再到融入社会的过程,但这不是线性的,改变中存在着反复。之前对自己以往作品有一个概括:从一手(《上海零度》)、二手(《二手现实》)、到空无一物(《镜子》),最后如何继续下去,一度困扰着我,后来我太太丛匀的一句评论:“空无一物的镜子也应该无所不包。”对我来讲又是一个新的启示。

林叶:能谈谈你的正式工作与你的摄影创作之间的关系吗?你的工作对创作有什么样的影响?或者你的创作对工作有什么样的影响?

朱锋:我在上海市委党校就职,从事摄影相关工作,承担重大活动拍摄、宣传报道、照片归档工作。之前我一直把工作上的摄影和自己的所谓创作尽量分开,甚至把人脑比喻成电脑分成不同区域来安放工作上的摄影与自己的创作。直到前两年完成了新中国发展至今图片库数字化项目,看到了大量历史照片,看到了今天的中国是如何一步一步走过来的,不光有光鲜亮丽的表象,还有表象之下的艰难奋斗。放在一个更大的层面上要求自己,突破自身局限,感受时代变化,将分裂转化为融合。