集结:23位元勋报到

2024-11-14刘舒扬冯群星

1999年9月18日,在中华人民共和国成立50周年之际,党中央、国务院、中央军委授予23位科技专家“两弹一星功勋奖章”。

这23位元勋的名字是:于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武、王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀。

时光荏苒,今天,当我们庆祝中华人民共和国成立75周年时,健在的“两弹一星”元勋只有王希季、孙家栋两位了。

回想当年,他们相遇时,是怎样一段风云际会的佳话?

“从头摸起”

时间回到1958年。

那一年国庆节后,不少人发现,北京北郊一大片高粱地突然变了样。一群穿着工作服的年轻人在这里砍高粱秆、挑土、平地、修路、抹灰、砌墙,热火朝天地忙碌着。

有个身影格外显眼——他身材高大,动作却笨手笨脚,比如抬砖时,他不是把扁担放在肩膀上抬,而是用手举着扁担抬,因为扁担压得肩膀疼,他就用双手抓着扁担往上撑,但这样其实更费力。

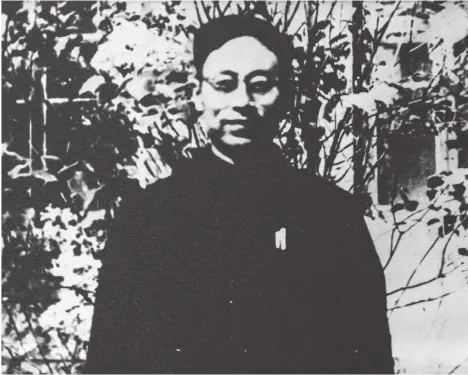

此人便是邓稼先。两个月前,他从中国科学院原子能研究所(今中国原子能科学研究院,以下简称原子能所)调到第二机械工业部(以下简称二机部)第九研究所(1964年因机构调整改称第九研究设计院,今中国工程物理研究院,为行文方便,以下简称九所)工作。九所的定位是一个准备接收、研究原子弹教学模型和相关图纸资料,调集、培训技术人员的机构,邓稼先的任务就是从苏联专家那里学知识。

研制原子弹是一项重大国防工程,从一开始就在中央的直接领导下进行。1955年1月,面对西方大国的核威胁、核讹诈,毛泽东主席主持召开中共中央书记处扩大会议,作出发展中国原子能事业的战略决策。

中央还批准成立以周恩来总理为主任的专门委员会(以下简称中央专委),成员包括7名副总理、7名部长级领导干部。中国科学院自然科学史研究所副研究员王公告诉记者:“中央专委具有高度权威,能发挥强大的政治动员能力和组织协作能力,最大限度地集中有限的人力、物力和财力,及时协调和解决困难和问题,每次会议都只召集相关部门负责人解决具体问题,保障了原子弹按时、按计划爆炸。”

比如,有一次中央专委开会,最后说到经费问题,周恩来总理立即对主管财经工作的李先念说:“先念同志,你得高抬贵手。”李先念把手举得高高的,说道:“对‘两弹一星’,我的手始终抬得高高的。”

新中国成立初期,科学研究事业的家底非常薄弱。1959年6月,苏联单方面撕毁协议并决定撤走全部在华专家,更是为中国的原子弹研制蒙上一层阴影。

一个月后,周恩来总理传达中央决策:“自己动手,从头摸起,准备用八年时间搞出原子弹。”于是,二机部九所成为核武器科研中心,来自四面八方的人才汇集于此。

二机部部长宋任穷拜访中国科学院副院长张劲夫时,紧紧握着张劲夫的手说:“劲夫,这个事太重要了,你要帮助哇!其他部门我也希望他们来支持,主要靠科学院哪!”

“没有问题。”张劲夫承诺宋任穷,“第一,我把原子能所全部交给你。另外,科学院其他各研究所凡是能承担二机部的研究任务的,我们都无条件地承担;如果骨干力量不够,还需要调一些人去,我们再想办法。”

原子能所所长钱三强成了二机部副部长,负责有关技术协作项目的具体组织领导工作。后来成为“两弹一星”元勋的科学家当中,不少人的命运转折就和钱三强有关。

比如邓稼先。邓稼先是钱三强几年前从原子能所“挖”到中国科学院院部学术秘书处当助手、做学术秘书的,现在他要再“挖”邓稼先一次。1958年,钱三强找到张劲夫,要求调邓稼先到二机部九所。张劲夫回答:“可以,邓稼先去了,我们另外找学术秘书,科学院能做学术秘书的人有很多,对邓稼先同志来说,当学术秘书也没有充分发挥他的长处。”

又比如邓稼先的老同学朱光亚。1942年,朱光亚插班到西南联大物理系读二年级,与邓稼先相遇,他们和同在西南联大的杨振宁、李政道志趣相投,成为好友。后来,朱光亚和邓稼先先后进入原子能所,成为同事。“挖”了邓稼先的第二年,钱三强又把年仅35岁的朱光亚“挖”到九所工作。

同在原子能所的王淦昌、彭桓武和从苏联回国的北京大学教师周光召,也陆续进入九所。还有钱学森推荐来的力学家郭永怀,以及从南京大学调来的理论物理学家程开甲、从中国科学院金属研究所调来的工程物理学家陈能宽,也来九所报到了。

进行核弹研制的几位元勋科学家先后来到九所,他们均出生于20世纪初期,成长于国破家亡、受尽屈辱的年代,有着共同的爱国底色。陈能宽给学生讲过一件事,当年他去美国留学的船上有个理发师,一天他去理发,却被告知理发师休息了——这是理发师不想给中国人理发的托词。陈能宽叹息道:“国破方知人种贱,为了国家富强,为了中华民族,我们这个事情(原子弹)一定要搞成功。”

接下来,是他们大展身手的时候了。

“龙头的三次方”

九所的所长是李觉,一位战功卓著的将军,副所长由朱光亚担任,负责全面组织核武器研究、设计、试验中的科学技术工作。此外还有彭桓武、郭永怀、王淦昌、程开甲4名技术副所长。彭桓武主管理论研究,郭永怀主管核武器的力学部分和武器化,王淦昌主管爆轰物理实验研究,程开甲负责原子弹爆轰条件和状态方程的研究。

曾任二机部副部长和中国第一颗原子弹爆炸试验副总指挥的刘西尧有一个很形象的比喻,称“要抓‘龙头的三次方’”:“搞核武器的龙头在二机部,二机部的龙头又在核武器研究所(即九所),研究所的龙头又在理论设计部(以下简称理论部)。”这个理论部就由彭桓武分管,主任是邓稼先,第一副主任是周光召。

朱光亚回忆过理论研究起步时的艰难:“主要的困难就是资料很少,可以说几乎没有什么资料。我们调来的人就算是骨干,也有一个熟悉的过程,也要学,不学不行……”为了争取研究时间,朱光亚和邓稼先等人一起,从为数不多的现有材料中细细翻找,整理成一份较为完整的资料,组织大家学习。

在彭桓武的倡导下,理论部每周一上午固定开一次专题讨论会,科研人员不论长幼、资历,畅所欲言,各抒己见,谁说得对就听谁的,彼此之间不称呼头衔、职务,而以“老”“小”相称,邓稼先就成了大家口中的“老邓”。

“老邓”和同事们相处非常大方,别人到他那里去开会,翻他的衣袋找好烟抽,翻他的抽屉找糖和点心吃。“老邓”带着一批年轻人,利用各种计算工具,高级一点的如电动计算机、手摇计算机,原始一点的如计算尺甚至算盘,夜以继日地计算着。

另一边,王淦昌、程开甲负责的核试验工作也在快速推进。1960年2月,第一个核武器爆轰试验场地动工建设,地点选在河北怀来官厅水库附近的工兵试验场,名为“17号工地”。王淦昌等人需要用爆轰试验诊断各种方案,一方面做到物理实验与理论设计的吻合,一方面以精确的数据去修正理论设计。

王淦昌的要求很严格,如果谁没有按时完成任务,他就会叹息一声:“唉,进度被延误了呀。”有一次,王淦昌回城请邓稼先计算一个方程,邓稼先说自己有别的课题缠身,请求宽限,王淦昌罕见地松了口:“好,我等你半天吧。”

这个时候,1000多公里外的上海,中国科学院上海冶金研究所(今中国科学院上海微系统与信息技术研究所)副所长吴自良正在带领团队攻克原子弹的“心脏”。所谓“心脏”,是一种叫作“甲种分离膜”的核心元件,它的作用在于将铀—235和铀—238这对“双胞胎”同位素分开,提炼出高浓度的、可用于发生核裂变反应的铀—235。“心脏”被攻克,意味着中国成为世界上继美、英、苏之后第四个独立掌握高浓缩铀生产技术的国家。

原子弹的理论设计方案接近完成时,九所成立了一个专门小组,负责联系实验和生产,小组由邓稼先和周光召指导。为了帮助实验和生产人员在理论上有充分的武装,邓稼先和周光召分别给这个小组吃“小灶”,每周讲2—3次课。

至1963年初,原子弹研制进程已经过半,当时的困难主要是现有测量仪器满足不了试验需要,比如,爆炸一瞬间,原子弹能产生多大的能量?没人知道。时任中国科学院自动化所副所长杨嘉墀接下这一重任,负责研制判断、测量原子弹爆炸时产生能量的仪器。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸。由杨嘉墀主持研制的测量仪成功测得火球温度变化及冲击波压力变化情况,后来他带领团队完成的测量仪又成功应用于中国首枚氢弹试验和首次地下核试验。

九所这边,理论部除少部分人员继续进行原子弹的武器化和小型化工作外,2/3以上的人员转入了氢弹原理的探索和研究工作。此时,于敏已经在这一课题上埋首4年之久。

早在1960年,原子能所就成立了一个专门小组,由所长钱三强主持,组织于敏等人开始做基础研究,为氢弹研制作准备。4年里,于敏和同事们提交氢弹研究报告60余篇。1965年1月,于敏调入九所,做理论部副主任。和他一起调来的还有原子能所氢弹预研小组的其余30多人,氢弹的理论研究队伍终于在“主战场”会合了。

1965年国庆节前夕,于敏率队前往上海,用那里的J501计算机进行演算,最终发现了氢弹自持热核燃烧的关键,找到了突破氢弹的技术途径。于敏第一时间通过电话把这个好消息告诉了在北京的邓稼先。

于敏是副主任,工资比大家高,按照惯例,于敏得请客犒劳大家。但于敏手头不宽裕,他天津老家人口多,他每个月要把大部分工资寄回老家。于是第二天,被称为“财神爷”的邓稼先一到上海,请客的任务就落到邓稼先的头上,他请大家在饭馆里美美地吃了一顿螃蟹。多年后,邓稼先在生命里的最后一个春节抱病逛地坛庙会,看到卖宜兴小汽锅的,立马买了一个,送给爱吃汽锅鸡的老朋友于敏。

邓稼先和于敏被称为“黄金组合”。许进告诉记者,姑爹邓稼先到了中年,体形比较壮实,而且脸方显大,外号是“胖子”;于敏很早就谢顶了,外号是“秃子”。那时有人说,如果看到“胖子”和“秃子”在一起忙活,那就是核弹又要响了。

1967年6月17日,中国成功爆炸了氢弹,走在了法国的前面。此时,“两弹”中的另一弹——导弹的研制工作,也在如火如荼地进行。

“要做到万无一失”

1966年国庆节,邓稼先前往天安门城楼观礼,留下一张纪念照。他的两侧分别是朱光亚和“中国导弹之父”钱学森。秋日艳阳下,三人如青松般挺立,笑得开怀。

投身核弹研究后,邓稼先鲜少留影,合照更是罕见。公开资料里几乎找不到他和钱学森的交往记录,但从这张照片可以想见,两人对彼此的事业是心照不宣、惺惺相惜的。

1955年10月,被美国软禁5年的钱学森历经艰辛回到国内,抓紧写下《关于建立我国国防航空工业的意见书》,提出了我国火箭、导弹事业的组织方案和发展计划。

经时任国务院副总理聂荣臻统筹,国防部第五研究院(以下简称国防部五院)成立。办公用地很快到位,但人才组织与调集成了难题。“一五”计划刚刚启动,新中国各行各业开始了大规模的社会主义建设,各单位都不舍得放人。还是时任国防委员会委员的陈赓大将带头,1956年率先从哈尔滨军事工程学院(以下简称哈军工)抽调了任新民等4位专家。

任新民这年41岁,是一位朴素、内敛却能整合不同意见、让各方心服口服的专家。四川两弹一星干部学院常务副院长刘涛告诉记者:“他在美国仅用4年就取得了机械工程硕士和工程力学博士学位,回国后开始专攻火箭。钱学森去哈军工考察期间,与任新民有过多次接触,早就想把他请来一起开拓导弹事业。就这样,任新民来到北京参与国防部五院筹建工作,并担任总设计师室主任。”

接下来的两年间,屠守锷、黄纬禄和孙家栋也陆续被调入五院,分别负责研究导弹结构强度和环境条件、导弹控制系统以及导弹总体设计。和任新民一样,他们此前的专业与导弹并不直接相关——

屠守锷少年时从日军的飞机轰炸中死里逃生,立志“航空救国”,留美归国后从事飞机结构力学的教研工作;

黄纬禄大学就读于机电系,在无线电器材厂工作过一段时间,后在英国攻读无线电专业硕士,回国后研究的是无线电通信;

相对年轻的孙家栋,报名参加了中国人民解放军空军,刚刚以全优成绩从苏联茹科夫斯基空军工程学院飞机设计专业毕业。

面对前途未卜的导弹研制,他们毫不犹豫地转了行。用屠守锷的话说:“国家需要我干这一行,我当然要全力以赴!”

一枚导弹有很多分系统,每个分系统又有数以万计的元器件、零部件,因此导弹材料包括金属、非金属、有机、无机等多种材料,这些材料要能经受住如高温、超低温、密封、腐蚀等严酷考验。可以说,材料在国防尖端武器研制中具有“先行”地位。1957年,留英10年的材料专家姚桐斌回国,聂荣臻通过国务院专家局把他要到了国防部五院。

只要在北京,钱学森每周日下午都要召集这些专家到家里,共同讨论重大技术问题。发言不分主次、不论对错,大家称之为“神仙会”。

最初的方案是由仿制起步。“在研制过程中,科研人员白天向苏联专家请教,晚上查资料、复习、讨论,办公室经常灯火通明。然而,就在最后阶段,时逢中苏两党关系破裂,苏联撤走所有在华专家,带走、销毁了一切资料,我们开始走上独立自主的发展道路。1960年,‘东风一号’在酒泉发射成功。”刘涛说。

1964年6月,中国首枚自己设计制造的导弹“东风二号”发射成功。同年10月,钱学森向聂荣臻报告“两弹结合”试验初步方案。“‘两弹结合’试验是导弹核武器试验,即用导弹发射原子弹,使原子弹实现武器化。”刘涛告诉记者。从第一颗原子弹爆炸到发射载有核弹头的导弹,美国用了13年,苏联用了6年。美国当时的国防部部长麦克纳马拉断言,中国在5年之内不会有原子弹运载工具。

导弹、原子弹两支队伍长期在保密和隔离的状态下工作,钱学森认为应尽快互相交底。国防科委于是推动双方联合成立了技术协调小组。这期间磕磕碰碰的事情也不少,李觉有一次开玩笑说:“不管怎样吵嘴,最后总是钻进同一个被窝,不是冤家不聚头嘛!”

试验势在必行,但发射失败怎么办?原子弹掉下来怎么办?1960年苏联洲际导弹就在发射台意外爆炸,火箭部队司令涅杰林与数十名专家当场殒命。周恩来总理多次主持召开中央专委会议,对钱学森、李觉等人强调“要做到万无一失”。

1966年10月27日上午,青海的戈壁滩上,刮了一夜的狂风终于停息,钱学森与屠守锷身穿棉大衣守在现场。由“东风二号”改制的“东风二号甲”导弹已竖立在发射架上,顶部是那颗万众瞩目的核弹头。附近群众全部撤离,兰新铁路火车减速,西北地区的高压线断电……9时0分10秒,点火,发射!

9分钟后,新疆传回消息,在罗布泊发现目标——核弹头在569米高度实现爆炸。火球与太阳遥相辉映,中国在本国国土上进行导弹核武器试验,一次就百分之百成功!

中国的导弹专家们与核武器专家们,紧紧拥抱在了一起。

“和原子弹一样重要”

“我们要做一件非常重要的事情了。”

“有原子弹重要吗?”

“和原子弹一样重要。”

“那是什么?”

“我不能告诉你。”

与父亲的这段对话,赵九章的女儿赵理一直铭记在心。多年后,她才知道父亲说的是人造卫星。

解放战争后期,赵九章拒绝迁往台湾,留下来迎接新中国的诞生。1958年,导弹研制开展起来的同时,担任中国科学院地球物理所所长的赵九章也和钱学森一样积极奔走,呼吁研制人造卫星。他们的建议获得中央的肯定,中国科学院承担起主要任务,钱骥担任卫星总体设计部主任和我国首颗人造地球卫星技术负责人。他是赵九章的得力助手,曾冒着生命危险协助赵九章保护气象研究所的珍贵仪器与资料。

“在钱骥的组织下,相关研究室建立起来,从总体技术方案的设计到各分系统设计任务书的制定;从关键技术攻关到研制协作网的建立;从初样到正样的研制,他做了大量的组织领导和技术协调工作,并身先士卒做了大量的分析、设计和计算等技术工作。”刘涛说。

然而,当时的中国经济薄弱、技术落后,只能先集中力量发展“两弹”,人造卫星研制要等一等。

“东风二号”发射成功后,钱学森找到赵九章,商量着围绕人造卫星“分头做些工作”。两人分别向国防科委和周恩来总理写信,终于推动人造卫星项目在1965年重启。

这年11月,钱骥在总体方案论证会上做了题为《我国第一颗人造卫星的方案设想》的报告。周恩来总理笑着说:“你也姓钱啊,看来我们搞原子弹、导弹和卫星都离不开‘钱’啊!”

1967年7月底,正趴在火箭图纸上做设计的孙家栋接到通知,他被调去负责卫星的总体设计工作。

原来,中央决定成立中国空间技术研究院,把分散的科技力量集中起来,钱学森担任院长。

出于培养年轻人的考虑,钱学森向聂荣臻推荐了38岁的孙家栋。此时,国防部五院已经撤销,原五院的火箭专家们进入第七机械工业部(以下简称七机部)。孙家栋深感责任重大,很快从七机部和中国科学院等单位挑选出18名中青年骨干,开始向“东方红一号”卫星发起攻关。

第一颗人造卫星的基本任务是12个字——“上得去,抓得住,看得见,听得到”。前两个要求与导弹试验没有太多的区别,但后两个是全新课题。

孙家栋果断决策,将“看得见”的任务交给七机部第八设计院。科研人员绞尽脑汁,最终从折叠伞上获得灵感,在末级火箭上加装了一个可以展开并且闪闪发光的“观测裙”。“听得到”则交给总体组,最终确定了地面转播的方案。

卫星发射是一项庞大的工程,除卫星本体系统外,还包括运载火箭、测控通信和发射场系统。和孙家栋共事多年、身经百战的任新民,转而成了运载火箭“长征一号”的总负责人。

发动机是火箭的心脏。一次,任新民带队使用遥测弹测试发动机性能,弹头未落入预定地点。年过五旬的任新民拄着拐杖和大家一起在沙漠中寻找残骸,夜里靠盖沙子取暖。第五天,残骸终于被找齐,任新民据此顺利查出故障原因。

“长征一号”的总体方案论证和设计工作,则交到了七机部第八设计院总工程师王希季手中。

1958年,王希季受命研制中国首枚液体探空火箭“T—7M”,为发射人造卫星打基础。原本研究燃料与发电的他,硬是逼着自己从“门外汉”转为了“拓荒者”。

条件有限,他带队想了很多“土办法”:没有通信线路,就用手势或人声呼喊;没有燃料加压设备,就用自行车打气筒手动加压;没有发射场,就在稻田里开辟一块空地……

最终,王希季创造性地提出将导弹技术与探空火箭技术相结合、液体的推进剂火箭和固体的推进剂火箭相结合的方案。

中国科学院的无线电专家陈芳允是卫星测量总体技术负责人。刘涛告诉记者:“为实地勘测卫星跟踪测量点,陈芳允带领技术人员在全国跋山涉水,从炎热的海南岛到寒冷的戈壁滩、从美丽的东部沿海到辽阔的西部大漠,都留下了他的足迹。经考察,新化、南宁、昆明、莱阳设立了4个多普勒测量站。”

后来,陈芳允主持建立的地面测控系统,准确无误地预报了“东方红一号”飞经世界200多个城市上空的确切时间。

另一位光学专家王大珩,则带领团队研制了“东方红一号”的对地观测相机。光学测量是贯穿“两弹一星”的重要课题,因此王大珩也是少有的横跨了3个项目的科学家——用来记录我国第一颗原子弹爆炸火球威力的高速摄影仪,用来测量中程地地导弹轨道参数的我国第一台大型靶场观测设备,也是在他的主持下研制出来的。

钱学森始终起着“定海神针”的作用。1970年2月初,“东方红一号”出厂在即,有人在鉴定会上提出疑问:卫星的设计工作寿命是14天,而地面环境模拟试验只做了5天。进入太空后,卫星能如期运转14天吗?

会后,孙家栋拿不定主意,向钱学森做了汇报。钱学森留下所有资料,让孙家栋先回去。两天后,他在鉴定文件的封面上郑重写下了一行字:“我看,此星可以出厂。”一语定乾坤。

在“长征一号”和“东方红一号”运抵发射场后,钱学森多次前往现场。他随身携带《工作手册》,上面用表格详细记录着每次测试的具体情况:已经解决的异常、故障,在一旁标注“已换”“可用”;尚未解决、落实的,就用红笔画个星号。

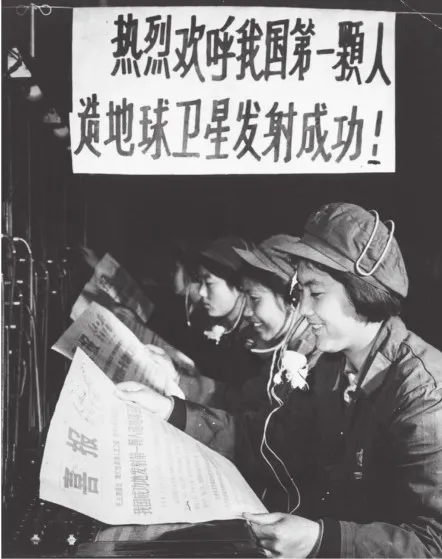

1970年4月24日21时31分,“东方红一号”从戈壁大漠腾空而起,飞向了太空。20分钟后,中央广播事业局收到卫星播送的《东方红》乐曲,立即将其向全球转播。

至此,中国的“两弹一星”全部成功。

干惊天动地事,做隐姓埋名人。他们的名字,却是直到1999年颁发“两弹一星功勋奖章”后,才逐步为人们所熟悉:

钱学森喜欢绘画,很想去莫高窟看看敦煌壁画,但他太忙了,直到去世都未能如愿;

陈芳允不穿带拉链的衣服,因为有次拉链卡住好一会儿才解开,他觉得浪费时间;

孙家栋在家接电话总是“防着”妻子,甚至会瞪着眼示意妻子赶紧离开房间。“东方红一号”发射成功后,他有了难得的片刻空闲,便在北京前门的商场排队,给妻子买了一件红毛衣……

前些年,有人去探访孙家栋,记下了这样一段对话——

“孙老,您喜欢仰望星空吗?”

“航天人都喜欢。”

“仰望星空您看见了什么?”

“保密,这个保密!”

(作者均为《环球人物》记者)