经典传承视角下的北京皮影剧团《水漫金山》创新剧目唱腔

2024-11-13吴越

摘 要:在国内宏观政策的支持下,北京皮影作为国家级非物质文化遗产的代表性项目受到了广大学者的关注,著名折子戏剧目《水漫金山》被北京皮影剧团创造性转化,使皮影戏以崭新的面貌出现在当代人的视野中,特别是剧中文戏充分展现了北京皮影剧团在唱腔上既融合众家所长,又自成一派的独特风格,对于传统音乐元素在新时代音乐作品创作中具有一定借鉴作用。

关键词:北京皮影;皮影分析;北京皮影戏《水漫金山》

唱腔是皮影戏中非常重要的组成部分,是表现皮影戏中人物形象、情感的重要媒介。我国的皮影唱腔艺术声韵优美,具有很强的审美价值和教育实践价值,是需要开垦的宝藏。在皮影艺术的传承方面,目前除了传承人的口传心授,皮影戏进校园也成为传承中国传统文化、弘扬经典的重要途径,主要是将皮影唱腔知识融入教材以及美术课堂,但皮影音乐课程总体较少且主要在于皮影音乐欣赏,缺乏皮影唱腔知识的普及和了解,因此,为进一步深化皮影戏传承,需要让学生懂皮影唱腔,也会欣赏皮影唱腔,从而更好地感受中国传统文化魅力。

一、北京皮影戏概述

北京皮影戏是中华民族传承千年的技艺,它的生存价值和生存实践是我们需要关注的。生存价值是指北京皮影戏在一定的生存环境中满足了怎样的受众需要,这是决定北京皮影唱腔生存的主要因素;生存实践是指目前北京皮影根据这些受众需求,采取了何种方式,怎样的形式进行活动从而实现它的价值[1]。

(一)受众需求

北京皮影戏的观众最初都是农民,或者是由农民演变而来的市民,有些皮影戏演员本身自己也是农民。因为北京皮影戏最初因人们的信仰需求而活动,但这种需求群体往往广泛存在于乡野。皮影艺术也是一种乡土艺术,与民俗活动相结合,活跃于广大乡村。人们对于社村庙会、村里婚丧庆典等需求都离不开皮影戏。这些习俗到今天,有些地方也还仍然保留着。农村地区老人群体,会专门以还愿来聘请皮影演出。皮影戏在农村地区,在当时保持着相当的繁荣以及需求。但如今随着全球化、现代化的风潮中社会观念生活方式日新月异,民众的信仰与之前科技教育不发达的年代相比理性了很多,以上提到的乡村皮影戏的市场需求开始萎缩,农村的文化结构也早已悄然发生改变,传统的赛社献祭等公共行为受到质疑,经济权利由年轻人接管,信仰需求浓厚的那一批人已经老去,往期皮影戏的组织者、发起者已经逐渐丧失在公共事务上的话语权,年轻群体对皮影戏的需求很小,不爱看皮影不好联系演出了[2]。

(二)当代诠释

一是融入茶馆文化。当然,皮影戏活动在当代的需求依然存在,北京茶馆已经成为皮影戏的一个生存场所,因为看到了皮影戏观众年龄老化的特点,茶馆特别为老年人提供了一个休憩娱乐、交流追忆童年的地方[2]。现代影戏茶馆如目前北京的老舍茶馆,以老北京文化为底蕴,茶馆老板聘请皮影戏艺人,茶馆供应糕点、茶水以及餐饮,让群众边喝大碗茶,边欣赏皮影戏。虽然中心已经向餐饮倾斜,但因为与旅游开发相结合,吸引了很多想体验北京特色、追忆往昔的老人游客,甚至年轻人群体。二是融入教育教化。因为皮影戏的教育教化功能,有了更大的弹性和张力,让传统皮影戏与时代结合,运用皮影戏元素,给人耳目一新的印象。专业院团抓住了儿童剧发展的需求,在先进院团的指导示范等多方面的带动下,又一次掀起了儿童剧演出的热潮。以儿童剧为主的影戏将儿童群体作为主要观众,是皮影戏融入现代生活的一次重要探索。三是融入现代动画。北京皮影剧团团长路宝刚表示,“我们应该遵守皮影戏的‘规矩’,但更应该尊重事物发展的规律”,“与其故步自封地抱着所谓行业的规矩不放,让皮影走入困境,不如凭借时代给予的众多机会打破它”。北京皮影戏在当代皮影演绎方面做了热情的尝试,将皮影与年轻人喜爱的大热动画以及游戏相结合,去寻找影戏的发展之路。北京皮影与现代动画游戏的融合,是皮影突破自身的一次尝试,不仅是创作上的惺惺相惜,也是艺术、设计、演绎,更是声乐上的印证与互动。动画与传统艺术的融合如果仅仅停留在形式上会很可惜,需要更深入地理解,体会那种穿透千年的专注与匠心。

二、北京皮影戏《水漫金山》唱腔分析

(一)北京皮影戏唱腔特点

北京皮影的唱腔来自我国西北部地区的兰州影调。兰州影调①主要分布在我国陕甘一带,于明正德年间吸收了西北地区的【老虎调】【碗碗腔】,让皮影戏的唱腔得以更加充实。在此之前,北京皮影使用的是高腔,这种唱腔没有文乐进入,使用打击乐器进行伴奏,念白参与极少,直至清顺治年间,兰州影调被路家皮影所接纳,路家班经历了种种磨难,才把皮影艺术传承至今。北京皮影戏初次形成时,它的唱腔高亢明亮,演唱形式采用一人唱众人帮,伴奏乐器中没有丝弦乐,只设置吹奏乐器唢呐、号筒,打击乐器采用大锣,大钹等。唱腔风格豪放粗犷,具有很强的说唱部分,在发声上气息贯通,声音圆润明亮,有生旦净丑行当划分,北京话的吐字形成了北京皮影戏发音吐字的特点,传统北京皮影戏运用丹田演唱,以气托腔,演唱顺畅声音洪亮,在适当的地方换气,北京皮影的念白好似珠落玉盘,富有力量。丑角的念白称为散白,诙谐俏皮,说词时好像嘴巴里一个个迸出来的炒豆子一般,干脆利索[3]。

唱腔的分析与板式节奏、行当、伴奏密不可分,本文将分角色对《水漫金山》进行唱腔分析,并加入板式节奏、行当、伴奏等角度更加全面地分析唱腔情感,以及角色性格的彰显。

(二)《水漫金山》分角色唱腔分析

1.白素贞唱腔分析

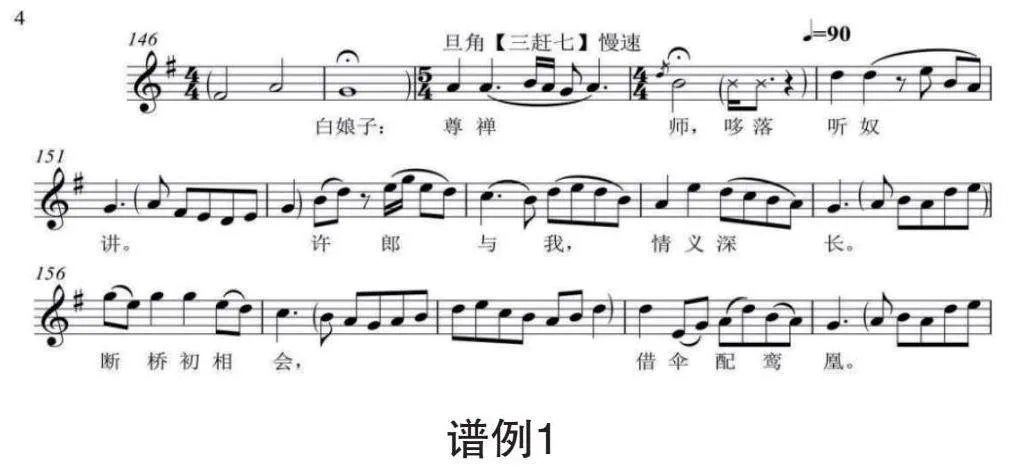

如谱例1,白娘子“尊禅师,听奴讲。”处可以明显感受到作为正旦青衣的白娘子相比于青蛇的火爆和尖锐,显现出的是稳重;白蛇的性格在念白的腔调上也有所体现,如白娘子的一句念白:(上前阻拦)“青儿你且稍待。”“青儿”和“稍待”两字之间的腔调有拖长的感觉,语速极慢,拖腔婉转,同样也体现出了她稳重的性格。谱例1中可以看到旦角音域偏高,最高音达到小字二组的G,调式为g七声宫调式。旦角【三赶七】如泣如诉与【正音腔】有相同之处,运用慢速四四拍表现出叙事感,娓娓道来,旋律线条绵延婉转,在开唱时缓起,节奏时紧时松,有“跑腔”和“拖”的感觉。从谱例上来看,唱腔上下句明显,“尊禅师,听奴讲。”上下句都为三个字,落在G音,也就是宫音。然后接“许郎与我,情义深长”从三个字的重叠依次增加数字蝉联下赶七个字(严格来讲如“许郎与我,情义深长。”为八个字),但【七字句】在排布的过程中较为变通,可以增减字,其实是“许郎与我,情义长”。在戏曲中六字八字都可归为七字,表现了白蛇为救许仙甚至向法海低头示弱、好言相劝求放许仙的迫切心情。

2.法海唱腔分析

谱例2中文体结构为【三赶七】,为法海的花脸独唱,演唱速度由90转为84,四四拍转为四二拍,比白蛇演唱速度快一倍,塑造了法海霸道威严的形象。最后主音落在E,为变化唱法,调式为g七生宫调式。篇幅短小,相对结构对称,句子字数递增。采用七字句,如作品中唱词:“小白蛇,听端详。我佛慈悲,保护善良。凡人与妖怪,焉能配鸾凰。速回峨眉修炼,脱离人世沧桑。胆敢迟延来违抗,叫你顷刻一命亡。”这段唱词仅有五句,但短小精悍,把法海坚决要拆散许仙白蛇的决心,以及不留情面的形象表现了出来。201小节处出现了同音高加强音符号,是对法海性格深一步的刻画,感情充沛气势激昂,将观众的情绪推向高潮,演唱时采用了说唱结合和清唱的艺术处理手法,突出了花脸的演唱风格。

3.青蛇唱腔分析

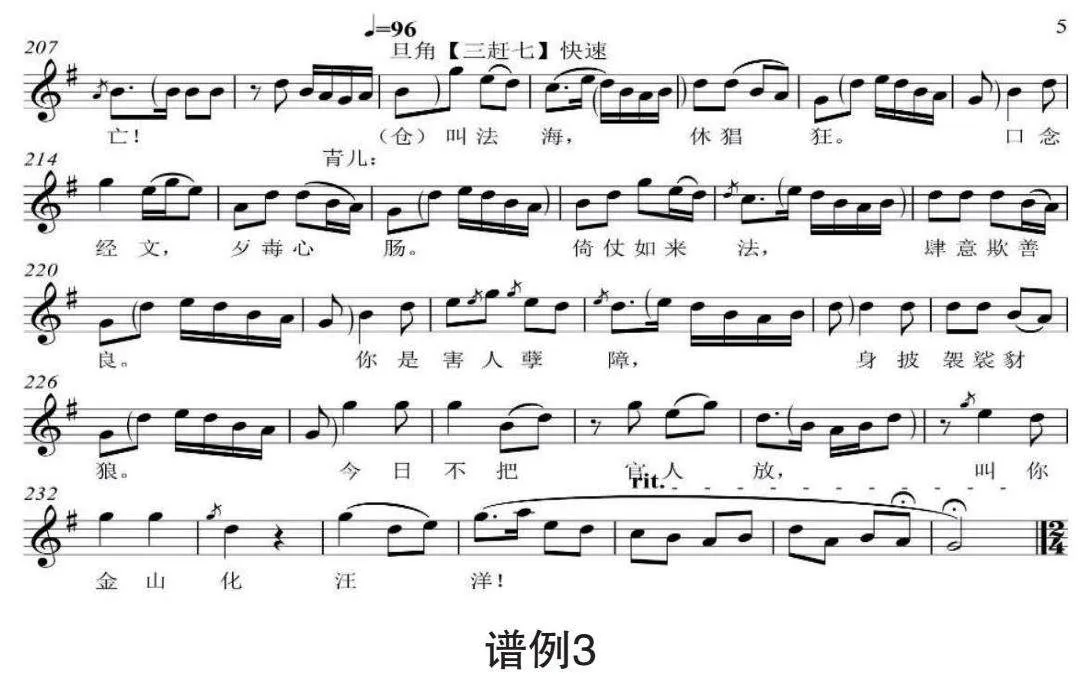

如谱例3,青蛇行当为花旦,唱段部分唱腔为旦角【三赶七】,借鉴京剧念白,在旦角中更偏向花旦,发声位置为头腔,集中尖锐。咬字行腔上体现出女性化以及年龄小的特点,活泼伶俐。演唱速度为96,与法海相比节奏更快,性格与法海的霸道相比凸显出的是火爆。“叫法海,休猖狂”体现出青蛇性格的泼辣直接,花旦以念白,做功为主,有较多打斗戏份。青蛇上场前的打击乐【水底鱼】是京剧常用的锣经,表现了青蛇上场的急切和匆忙,而青蛇更是一上来便是一段强硬的念白:“(怒斥)法海!速将我家官人放下山来,如若不然杀进庙去,拆了你的大雄殿,还砍下你的秃头来!”更重神采而不重唱功,花旦要求唱腔秀丽灵巧,念白敏捷伶俐,唱功为辅,舞则必备,表现了区别于白蛇的女性角色,展现出行事直接,较为天真的花旦形象。

三、北京皮影戏唱腔研究价值分析

(一)传承保护

北京皮影戏是一种民间的优秀艺术,一般采用师徒相授、代代相传的方式。目前,从事皮影表演事业的年轻人逐渐减少,培养皮影唱腔传承人,刻不容缓。因此,可采用因人制宜、因材施教的方式,根据学员嗓音特点以及条件,教授与其嗓音条件相符合的行当,并让学员随剧团演出,获得审美、环境以及表演程式方面的熏陶;除了传承人的口传心授,皮影戏进校园,将皮影唱腔知识融入教材以及音乐课堂不失为一种很好的方式,与专业人士的培养方案相比,皮影唱腔艺术与校园的结合更应注重皮影唱腔知识的普及和了解,让学生懂皮影唱腔,也会欣赏皮影唱腔。

在资料保护方面,要对北京皮影唱腔和曲牌资料进行整理工作,保护的手段可以有多种,如录音、录像乐谱收集等。要学习研究非遗文化及皮影艺术的基础理论、操作技艺,还从外延领域,如剧本创作、唱腔运用等,进一步加深对传统非遗文化皮影艺术的理解,对皮影戏的传播和传承起到较好推动作用。

(二)借鉴运用

在唱腔运用方面,通过《水漫金山》中的唱腔分析所得出的唱腔特点,对目前音乐艺术作品具有很好的借鉴运用价值,为艺术创作提供了材料和传统文化元素,北京皮影戏的唱腔是一个还未开采的宝藏,其演唱方面的特殊性,可以使现代音乐作品拥有更加独特的魅力。“他山之石、可以攻玉”,对于差异性音乐作品的细致分析,也有助于更好艺术作品的产出;融合皮影唱腔元素的音乐艺术作品创作难度更高,建议国家可以从宏观层面鼓励流行音乐、现代音乐剧创作者的创作,也可以组织皮影表演者、传承者和流行音乐创作人进行艺术的沟通交流,为皮影戏唱腔元素的跨域交叉应用带来更大的可能。

四、结束语

音乐具有时代、类别、风格之分,但如北京皮影戏唱腔艺术这样的传统文化是超越时空的,通过对北京皮影戏《水漫金山》的分析,让我们清楚地领略到中国皮影艺术的魅力,既有隐藏在音乐下不断如水般波动烘托氛围的板式节奏,也有不同行当鲜明传神的唱腔演绎,青衣的温婉端庄,小花旦的俏皮可爱,花脸的刚毅粗犷,或如泣如诉勾起人心无限爱怜,或伶牙俐齿逗人欢笑,或底气十足令人生畏。可谓程式精彩细致,一板一眼都各有门道,值得我们去反复回味与学习。北京皮影戏是一项历史悠久底蕴丰富的艺术,关于北京皮影唱腔的研究分析和实践运用是需要继续深入的,一旦听懂看懂读懂皮影,将会获得其给予的震撼魅力以及乍现的灵感。

参考文献:

[1]李跃忠.论中国影戏的生存方式及其变迁[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2007(01):139-142.

[2]张冬菜.中国影戏的生存现状及保护[J].民族艺术,2007(02):6-12.

[3]路宝刚,候永胜,常胜利.北京皮影戏[M].北京:北京美术摄影出版社,2021.

作者简介:吴越(2000-),女,河南郑州人,硕士研究生,从事音乐教育研究。