中国古典舞身体文化记忆

2024-11-13张月龙

摘 要:按照文化记忆理论,记忆分为个人记忆、集体记忆和文化记忆,人类的身体记忆状况同此。中国古典舞的历史性质与其文化记忆是密切相关的,由此,才能在表现的历史时段、内容与形式、资源含量、认同程度、刻度范围及功能价值上确立自己的地位。

关键词:身体;文化记忆;中国古典舞

文章编号:2096-7357(2024)21-00-03

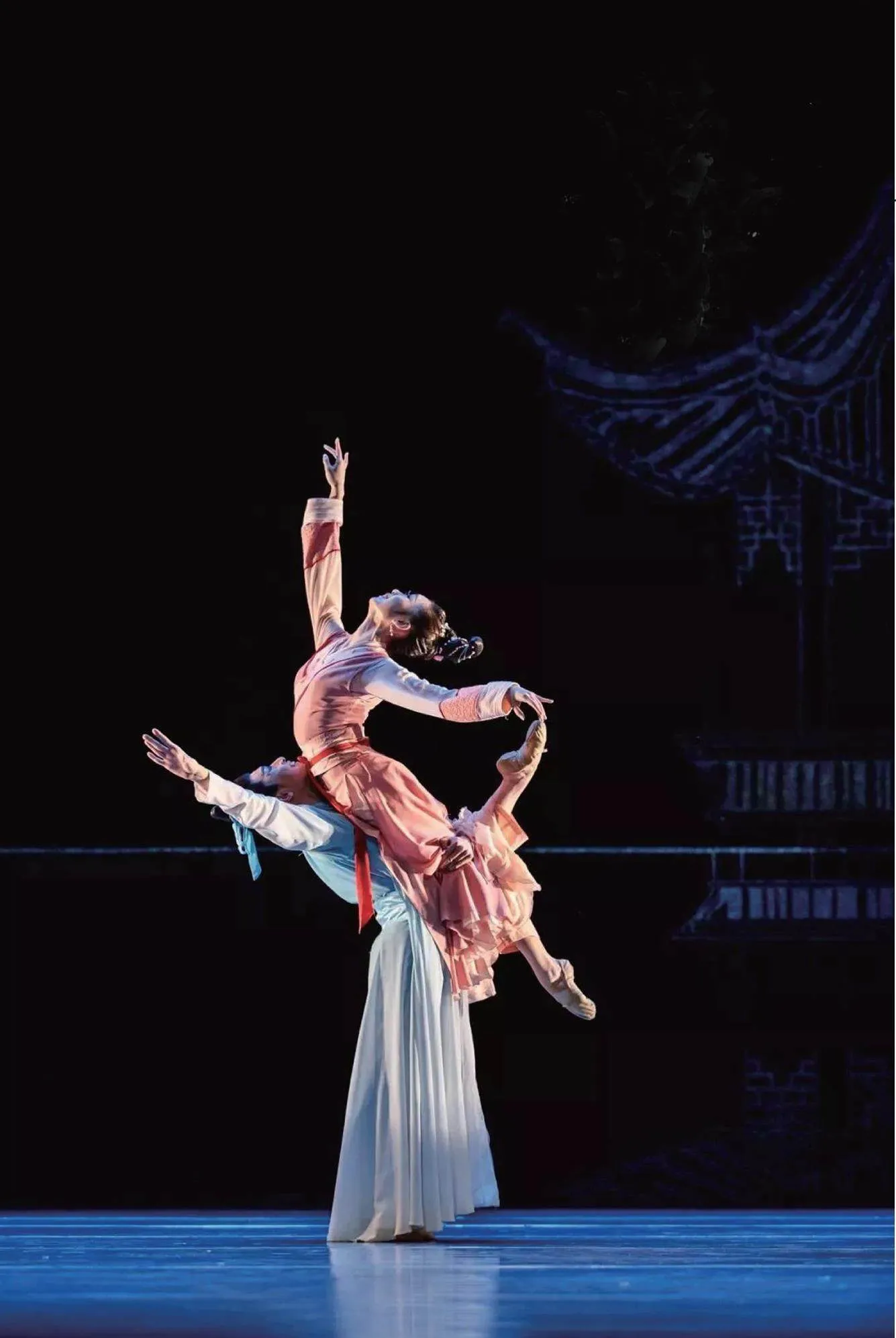

2008年12月11—12日,中国艺术研究院舞蹈研究所举办了一个名为“中日韩古典舞蹈发布会”的活动,集东亚三国古典舞来呈现一种相关的身体文化记忆。在发布会上,韩国“呈才研究会”(“呈才”,古代术语,意为向皇宫敬献乐舞)的舞蹈家表演了八佾舞《春莺啭》《抛球乐》《佳人剪牡丹》这些古典舞蹈作品。

一、古典舞的起源

唐宋以后传至朝鲜半岛和日本,逐渐形成了自己的系统——左乐(舞)和右乐(舞):左乐指来自中国的乐舞,以“龙鼓”为背景,为阳;右乐指来自朝鲜半岛的乐舞,以“凤鼓”为背景,为阴。两者共有50多个剧目,通常在皇宫表演,在表演形制、服装、动作等方面均有严格的规定。中方参与表演的节目是北京舞蹈学院古典舞系表演的《飞天》《爱莲说》《楚腰》三个作品。“从这三个作品的选择上,不难看出主办方的学术用意:在同一空间中一并展示出中国古典舞不同派别和风格的风采(《飞天》为‘敦煌派’、《爱莲说》为‘身韵派’、《楚腰》为‘汉唐派’——作者注)。”

比集体记忆更深广的记忆就是“文化记忆”,它是一个民族、一个民族国家、一个文化圈的“长时段历史记忆”,跨越时间段以百年为起点而延及千年。文化记忆“根植于稳定的历史积淀层中,是‘固定的具体化’,以‘语句、图画、舞蹈’等形式进行‘传统的、具有象征性的编码或演示’”,文化记忆是对个体记忆、集体记忆的超越和升华。文化记忆是认定古典舞身体文化的基本范畴,它需要灌注于中国古典舞建设者群体及个体的记忆中——而不能相反地取而代之。

从个人记忆到集体记忆再到文化记忆,它们各自被历史时段的长短、内容与形式的虚实、资源含量的多少、认同程度的高低、交流范围的宽窄、功能价值的大小等许多方面约定,并呈现出本质的不同。这些不同可以在当代中国古典舞不同剧目的比较中见出[1]。

二、古典舞的传播

古典舞作为身体文化的瑰宝,其传播不仅仅是技艺的传授,更是文化的交流与融合。这种传播不仅丰富了各国的舞蹈艺术,也促进了文化的交流与理解。在传播过程中,中国古典舞不断吸收各地的文化元素,形成了多元化的表现形式。例如,在东南亚地区,中国古典舞与当地的民俗风情相结合,形成了独具特色的“东南亚风格”古典舞;而在日本,中国古典舞则与和歌、能剧等艺术形式相融合,呈现出别样的风情。随着全球化的进程加速,中国古典舞的传播也迎来了新的机遇。近年来,国内外各大舞蹈团体纷纷走出国门,参加各种国际舞蹈交流活动,将中国古典舞的魅力展现给全世界。中国古典舞的身体文化记忆是其生命力的源泉,也是传承和发扬这一艺术形式的重要基础。

在历史洪流下,中国古典舞的内容与形式被赋予了历史性的解释并进行了符号性的编码。由于中国古典舞在历史与文化空间上的断裂,导致了文化记忆和记忆编码的大量流失,因此,对古典舞内容与形式的恢复需要付出巨大的努力,尤其是在形式方面。中华人民共和国第一代舞蹈表演艺术家的表演经历充分证明了这一点:1957年初,赵青在中华人民共和国首部大型民族舞剧《宝莲灯》中扮演三圣母,其以精湛的演技成为中国民族舞剧表演的先驱。《宝莲灯》作为中国舞剧史上首次将中国民间舞、戏曲表演与国外舞剧创作观念有机结合的典范作品,成功运用了“假面舞”“扇子舞”“手绢舞”“霸王鞭”等中国民间舞素材,营造了戏剧氛围,并且其结构安排与冲突表现手法深受芭蕾舞剧影响,确立了我国古典民族舞剧较为完整的样式。之后,我国艺术家以“一手伸向西洋,一手伸向古典”的中西结合思想进行舞剧创作实践,表演艺术家创作的小舞剧《梁祝》,全面展现了中西结合的自编自导自演的舞剧创作特点。其将小提琴协奏曲《梁祝》改编为小型舞剧,用24分钟的舞蹈来表现梁祝恋情。“该舞剧突破了中国戏曲舞蹈的程式化传统,吸收了芭蕾舞(特别是腿部动作)和现代舞(特别是腰部动作)的精华,比《宝莲灯》更进一步,再次取得了里程碑式的成就。”之后,这些表演艺术家还参与编导并主演了《刑场上的婚礼》《剑》等一系列感人至深的大中型舞剧人物形象……

从理论上讲,中国古典舞的文化记忆中并不包含“中国民间舞”的内容与形式,它们之间存在大传统与小传统舞蹈文化的分野。然而,民间舞毕竟属于中国传统舞蹈的范畴。特别是在中国古典舞创建过程中出现的失忆现象,“礼失求诸野”不失为一种身体记忆恢复的方式。但是,“国外舞剧的创作观念”实际上是从苏联专家那里借鉴而来的,当这种借鉴被视为“确立了我国古典民族舞剧较为完整的样式”时,中华人民共和国第一代舞蹈家的集体记忆,就像突变的基因一样,传递到了第二代、第三代中国舞者的身体记忆与技艺中。因此,当“一手伸向西洋,一手伸向古典”的《梁祝》文本构成时,“中国戏曲舞蹈的程式化传统”被打破,取而代之的是芭蕾舞和现代舞的动作语汇,身体记忆的形式与题材内容发生了反叛,传统内容被非传统形式割裂。一种新的以集体记忆操作的中国古典舞“里程碑”式地诞生了。从“完整的样式”和“里程碑”的丛林再向前,《刑场上的婚礼》甚至将作品题材、内容明确地置于中时段,为后来的抗战题材古典舞《黄河》、解放战争题材的古典舞《千层底》开辟了先河;而其芭蕾及现代舞动作的运用,又为《轻·青》《乡愁无边》等作品的创作奠定了基础。由此,身体狂欢后的中国古典舞“迷失”了自身的内容与形式[2]。

事实上,作为资源含量,无论内容与形式,中国古典舞并不缺乏历史长时段中的储备,不是让当代人创造历史,而是让历史为当代人服务,比如秦之兵马俑、汉之盘鼓。

独舞《秦俑魂》取自世界非物质文化遗产秦始皇兵马俑,它所产生的勇武的力量、一统江山的气魄涵盖了《千层底》。此后,从《秦俑魂》中又衍化出群舞及《秦王点兵》的四人舞(虽然两个“秦王”不相同——一指秦始皇,一指李世民),在形式上显露出资源的可持续性开发。群舞《相和歌》取自汉画盘鼓舞以及中国古代诗乐舞一体的形式,使得《碧玉幽兰》和《乡愁无边》相对显露出单薄而无根:在内容资源上,后二者所追寻自由和解放其实已在前者踏盘而歌的“半月”“斜塔”舞姿中尽显……“作为过去的一种显现方式,文化记忆是一种公众性、建设性的文化资源”。中国古代文化资源中的音乐、戏曲、绘画、文学、书法、雕塑、服饰等,都给我们提供了取之不尽的宝藏。可惜,作为中国古典舞代表作,《碧玉幽兰》《千层底》《轻·青》《乡愁无边》并没有怎么被利用起来。

《抱朴子·内篇》有云:“胸腹之内,犹宫室也”,讲的是身体内在的构成就像一座精致的宫殿,中国古典舞的建设就是重建复现这些长历史时段的身体宫殿,不仅要知道这些中国宫殿的内容与形式,还要寻找到建造它们的材料和图纸[3]。

三、古典舞从认同程度到功能价值

尽管没有个人记忆构成的《轻·青》风流倜傥、没有集体记忆构成的《千层底》与时俱进,但由文化记忆构成的《秦俑魂》还是取得了更高的认同度。《相和歌》亦如此,哪怕无关《碧玉幽兰》《乡愁无边》的金奖银奖,却是百看不厌。文化的本质在于它能够规范一个人群的行为,使彼此能够了解对方的行为,实现共存的理想,这就是文化认同,认同程度有高有低。就中国古典舞而言,它还有长时段历史认同程度的使命,由圈内而圈外。《秦俑魂》和《相和歌》的意图就是将中国古典舞领进中国古代大传统舞蹈文化圈内,以求得今人认同。如吴晓邦先生所言:“任何舞蹈,总是在一定的社会生活习俗下生长的,不研究不懂得这些更深的文化背景。”在《社会如何记忆》中,康那顿特别强调了“纪念仪式和身体实践是有关过去印象和记忆知识至关重要的传授行为”。许多作品可以说是“真亦假来假亦真”地越过这些记忆;而创作文体的轻率又引发了接受文体的迷茫,直接导致对中国古典舞的认同程度越来越低。圈内的状况是:相当一批古典舞者“离家出走,投奔他乡”,或搞国标,或做音乐剧;或做现代舞,或做当代舞;而留在古典舞范围内的表演也存在着“与己昏昏,与人昏昏”、互不认可,甚至对立的状况,难以取得自我认同。圈内的云山雾罩导致圈外的“不识庐山。”2015年,教育部以正式文件的形式将舞蹈纳入中小学必修课程。这对于中国舞蹈的发展是件好事,但同时也在另一面凸显出中国舞蹈——特别是古典舞发展前景并不乐观。作为文化中心,一项北京市市级科研课题的调查报告显示:“学生最喜欢的是街舞,占到29%,也就是三分之一的人喜欢街舞,第二是芭蕾舞。而学校开设最多的课程是民族民间舞……再来看男生跟女生的区别,芭蕾舞和街舞是女生最喜欢的两种舞蹈。但是所有的男生除了街舞以外,其他舞种占比都比女生低。在中学生和小学生的区别上,中学生更喜欢街舞和现代舞,高中生喜欢街舞,而小学生更喜欢芭蕾舞和民族民间舞。”这一调查报告结果表明:中国古典舞在中小学学生中的认同程度最低。时常看到,一些中国少年儿童舞蹈课结束后,孩子们或以欧洲宫廷芭蕾礼仪向观众致谢,或以太平洋草裙舞的双手晃动向观众告别,或以探戈的造型寻求观众的掌声……难以见到《秦俑魂》中半跪握拳的施礼和《相和歌》中垂首搭袖的致谢。凡此身体记忆是中国舞蹈素质教育中的核心素质,可以以这样或那样的方式被恢复,将“非同时性现象”的“不同历史时代背景下的记忆材料并存于社会记忆实践中”。因此,只有把其中由西周至清代的大传统舞文化的经典激活,今天的孩子们才有可能用中国宫廷礼仪舞蹈与欧洲宫廷礼仪舞蹈对话,才能由草裙舞上升一个台阶,才能体现出区别于探戈的身体文化素质[4]。

在今天的法国、印度、日本,乃至柬埔寨,其古典舞者自立于世,《千层底》和《乡愁无边》不能领他们走进古典舞的故乡。英国近代史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawn)曾提出“被发明的传统”这一概念,发明的历史已成为知识、运动、民族、国家意识形态的一部分:它们并不仅仅保存于大众记忆中的,而是由专业人士选择、撰写、描绘、普及和制度化后的产物。如果中国大众记忆中的古典舞与秦俑或盘鼓相关,并由专业人士创造出来而成为制度化产物时,我们就不应该用新发明取而代之。同程度的高低直接关系着交流范围的大小。在记忆理论构建中,记忆由交际记忆和文化记忆两个基础部分组成。交际记忆产生于日常融合,以同一时代人的经验为基础,交流范围充满了变数,内容也是变化着的,没有固定的意义归属,每一个人都具有同样的能力。比如,各国的孩子都可以学习芭蕾舞,用以展示自己,进行日常交际,但这不在文化交流范围以内。文化记忆处在绝对的历史的深处,具有更为稳定的客观性,是一种仪式化了的时空维度中被唤起的记忆;它的活动区域少有变数,以自己生成的文化圈为中心向外辐射。

文化记忆“涉及过去的知识”,与群体认同直接相关。当某一群体经过长期共同性的历史发展至今,其“过去”的印记会留存在该族群的仪式、审美、习惯等方方面面,留存在群体中每个个体身上。每个个体记忆都是一个对群体记忆的“远眺点”,不仅可以在个体之间彼此交流、在群体内部彼此交流,还可以以群体身份与其他群体进行更大范围的交流。所以尽管在第六届CCTV的电视舞蹈大赛中与《红兰军》等“近眺点”的当代舞对垒而落败(《红兰军》第一名,《相和歌》第32名),但今天留在舞台上的、能在全球范围内进行交流的依旧还是《相和歌》。

关于历史与艺术的关系,艺术感情的东西应当有一个历史客观根基,把感情寄托在真知识上,然后是有着落的感情。在当代中国古典舞中,《秦俑魂》的勇武、《相和歌》的缠绵即这种“有着落的感情”。

四、结束语

此时,中国古典舞的功能价值便显现出来,其价值的大小直接取决于历史时段的长短、内容与形式的虚实、资源含量的多少、认同程度的高低以及交流范围的宽窄。《相和歌》的盘鼓舞舞不离鼓,鼓而有舞,边鼓边舞,不仅实实在在地存在于中国古代文物与文献中,而且可以重现于今天,其青春爱情的表达依旧保持着生命机能;而最重要的,它不是“生活在别处”的芭蕾舞、国标舞、肚皮舞、弗拉门戈舞、街舞所能取代的,甚至中国传统舞蹈中的民间舞也不能取代其功能价值。

参考文献:

[1]江东.古典舞新论[M].上海:上海音乐出版社,2013.

[2][德]阿斯特丽德·埃尔.集体记忆和文化记忆[M].斯图加特:J.BMetzler出版社,2005.

[3]段妃.记赵青的舞蹈艺术贡献[J].北京舞蹈学院学报,2014(05):93-95.

[4]于平,冯双白,主编.吴晓邦舞蹈文集(第二卷)[M].北京:中国文联出版社,2007.

基金项目:广东省哲学社会科学规划2021年度一般项目“基于AI+视觉技术下舞蹈动作数据研究”研究成果(项目批准号:GD21CYS10)。

作者简介:张月龙(1977-),男,河北石家庄人,硕士,副教授,从事舞蹈编导、舞蹈教育、舞蹈美育研究。