石涛“一画论”的美学思想

2024-11-13罗伊雯

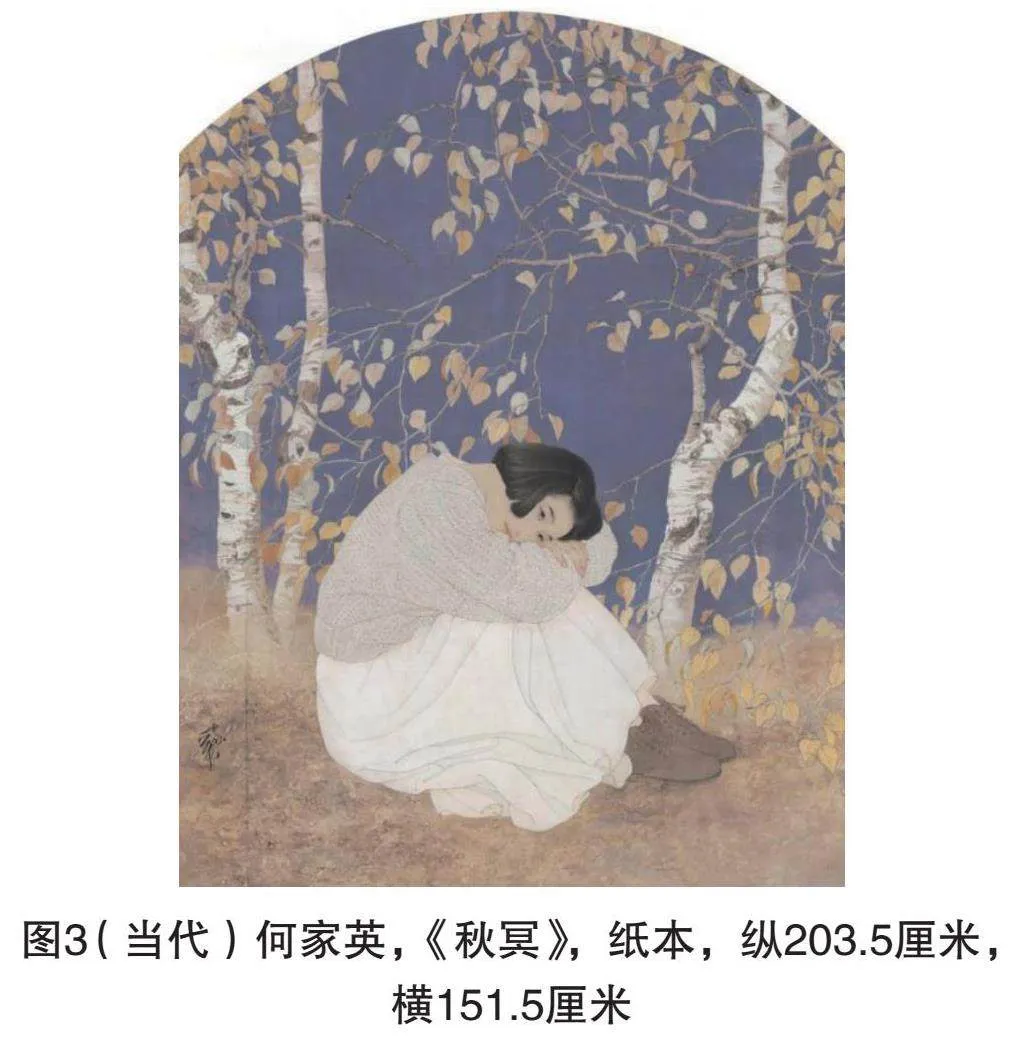

摘 要:本文对石涛“一画论”的美学思想进行了深入探讨,从主观与客观、法则与自由、继承与创新三个方面进行了具体分析,旨在了解石涛以“一画”为核心构建的审美世界。结合当代新工笔画家及其作品,探讨石涛“一画论”对现代绘画的影响。石涛的“一画论”不仅是一种美学思想,也是画家创作的实践方法,体现了是画家知行合一的创作态度。石涛的“一画论”揭示了笔墨绘画的本质,即通过一笔挥写的手法,告诉画者笔墨的使用方法,画者,从于心也。石涛“一画论”的美学思想对当代绘画产生了极其深远的影响。

关键词:石涛;《画语录》;一画论;工笔画

石涛,清代著名书画家,原名朱若极,广西桂林人,小字阿长,别号大涤子、苦瓜和尚、瞎尊者,法号有元济、原济等。石涛一生经历坎坷,对国破家亡之痛感触尤深,入清后,为了避祸逃生,选择了出家为僧,并把绘画当作寄托理想、宣泄情感的最佳途径,在山水、花鸟、人物方面均有很大的成就,是中国绘画史上有着深刻影响的人物,他不仅在绘画实践方面成就颇高,又是著名的文艺理论家。石涛根据自己多年来的创作经验和人生阅历,在58岁时作中国画论专著《苦瓜和尚画语录》(后简写为《画语录》),该书的论述并未局限于绘画本身,而是将其拓展到宇宙认识和哲理思考的高度,紧紧抓住“一画”的理论核心,结合绘画内容和基本技法引向“一画”,全文论点相互印证相互支撑,是北宋以来一部直接论述绘画最系统、最完整的理论著作。

一、主观与客观

《画语录》开宗明义就是石涛的“一画”理论。“太古无法,太朴不散,太朴一散而法立矣,法于何立,立于一画。一画者,众有之本,万象之根;见用于神,藏用于人,而世人不知,所以一画之法,乃自我立。立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法也。”“自太朴散而一画之法立矣,一画之法立而万物著矣。”“我故曰:吾道一以贯之。”石涛认为,在宇宙初始形成之前,世界是一片混沌的状态,没有法则、法规,但混沌蒙昧状态消散后,各种法则法规就开始建立。但这个法则法规是如何建立的呢,就是建立在“一画”即本心自性(可以理解为澄净自在心灵)的基础上,“一画”是所有绘画或文艺创作者的内心,是反映世间万物客观本质的根源,我们的认识和实践依赖它神秘的指引,不可捉摸,影响人们的艺术创作活动,而一般的人无法理解和认识到这一点。所以“一画的方法”就是从我们自己本身建立起来的。建立起“一画”的方法,就是以本无一法的心源主体派生出千千万万种绘画创作的方法,由此而形成的法则融会贯通于众法中。绘画创作是艺术家内心情感的流露与表达。这就是石涛以本心“一画”为中心构建绘画方法的重要结语。

从字面意义上来看,“一画”或许就是简单的一笔或者是“一道线”,但石涛将其“一画”的理论上升到了宇宙的认识高度,认为“一画”不仅仅是中国画主要的表现手段——线;同样也是绘画的基本规律和法则,更是宇宙万物的生成、存在、发展、变化的基本规律和法则。

由此可见,“一画论”是石涛《苦瓜和尚画语录》的核心思想,它是宇宙万物和绘画的基本规律,石涛“一画”所认为的观点是,“夫画者,形天地万物者也”,“夫画者,从于心也”,绘画的对象是画家主观意识之外的天地万物,绘画的目的也是去表现天地万物,师法自然,感受奇峰险川,从天地万物中汲取创作灵感,是艺术家取得辉煌成就的根本。因此,需要“搜尽奇峰打草稿”,进行广泛而深厚的生活经验的积累。抛开外表的浮沉,自然而然地领会自然物象所给予的全部,深得物之“理”,“形天地万物”,将创作主体的“本心”与万事万物的“本性”相互交融,在混沌的天地间相遇,创作出“曲尽其妙”,能够深刻表达画家本心的真正的佳作。[1]石涛就是这样一位身体力行其美学观的艺术家,长期深入自然山川观察体验云烟显寂、峰峦隐显之态,无数奇峰险滩都留有他的足迹,故其才能实现他所说的与山川“神遇而迹化”,达到“物我相融”的美的境地。其作品《搜尽奇峰打草稿》(见图1)是这一美学思想的体现,其云游京师,作长卷绘山峦起伏、烟云缭绕,尖峰直插云霄,怪石嶙峋散落其间,山间小溪屈曲萦回,潺潺流水注入江河,卷尾一山伫立于中心,烟岚云岫,犹如身临其境。其间点缀琼林玉树,苍翠欲滴,且首次出现了长城的景象,印证了画家“师法造化”,画间还表现了一些人事活动——有两人沿山路而行、两人坐而论道、几位撑篙的人泛舟江上,这些活动体现出画家对美好生活的憧憬与赞美。绘画不仅仅要表现客观事物,还要传达人的主观性情,即艺术家的主观情感,其“借笔墨写天地万物而淘泳乎我”,借助笔墨这一媒介描绘天地万物而使我遨游淘咏于天地间,同样也是强调绘画的主客体关系,所以“一画”强调的是主观与客观的辩证统一;石涛在其《画语录》的第八章山川章中这样说道:“山川使予代山川而言也;山川脱胎于予,予脱胎于山川也;搜尽奇峰打草稿也,山川于予神遇而迹化也,终归于大涤子也。”[2]因此,所有的对象最终归于石涛本人,画家的精神和客观对象的形象完美结合成了石涛本人的心中意象,达到天人合一、物我相融的理想状态,这就是绘画表现的核心。海涛章中也提道:“山海而知我受也,皆在人一笔一墨之风流也”,以及尊受章中提到的“画受笔,笔受墨,墨受腕,腕受心”等都是在强调艺术家手心眼的统一,强调艺术家和艺术作品之间的整体和谐的关系[4]。

二、法则与自由

没有法度就没有评判标准,便会针对好与不好而争论不休,所以石涛承认有法,要有法可依。他说:“古之人未尝不以法为也。无法则于世无限焉。”无限就是没有限制、无边无际,绘画就不叫绘画了,所以中国画是有法度有节制的。在法则与自由之间的关系上,石涛把“一画”当作绘画的基本法则,认为“一画之法立而万物著也”,“一画”的法则建立则万事万物都明了显著,且以一画来观测,就可参悟天地的变化和孕育,“一画明,则障不在目,而画可以从心,画从心而障自远也”。即一画明然于心,创作实践便没有了障碍,思想上也不受约束,从此有了法的自由自在,即可进入随心所欲而不逾矩的状态,从而作画可以随着自己的心意去表达自己的理想和心愿。所以,绘画的方法是靠你灵活运用,有障碍是不得方法要领。但石涛并不是认为绘画只是规规矩矩地遵照法度,创作时法度的约束和创作自由是辩证统一的。“至人无法,非无法也;无法之法,乃为至法”,高人绘画没有一定的方法并非无法,艺术家不会被传统的方法所束缚,但在进行艺术创作时又处处合乎艺术的规律,这里所说的无法就是忘法,在了解的基础上,却又不拘泥于道,率性而为,浑然天成,把不讲究法式当作最高的法式。不是用法来限制创作,而是因为有法而利用法来发挥创作,这才是正确认识规律和法则。对一个画家来说,首先要认识规律,包括天地运行的规律、万物存在的规律,还有绘画的基本规律,然后根据这些规律来制定我们的方法,用画法来进行创作,最后达到在规律下的自由王国,达到孔子所说的“从心所欲不逾矩”的状态。

三、继承与创新

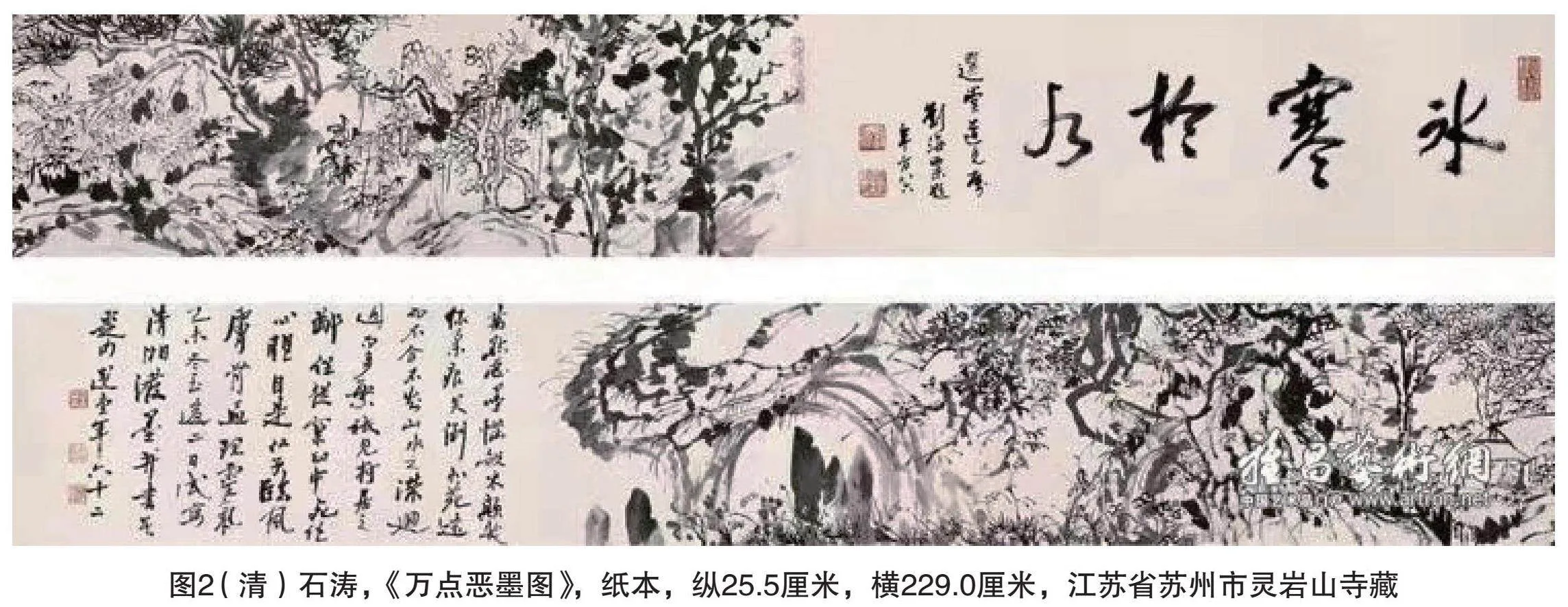

继承与创新就像风筝和线,二者缺一不可。创新是必不可少的,继承是创新的基础,没有了继承的创新只能是无源之水、无本之木。石涛反对因袭模仿,面对古法要取其精华、去其糟粕,注重革新和创造,石涛在其作品《万点恶墨图》(见图2)的题跋上写道“万点恶墨,恼杀米颠:几丝柔痕,笑倒北苑”,他不承认自己的绘画风格以及特有的笔墨与任何一位古代大师相像,认为自己的绘画戛戛独造,又认为“识拘于似则不广,故君子惟借古以开今也”,所以仁人志士们的重点就在于学习运用古代的优良经验来创造新的绘画方法,强调要摆脱泥古模仿,突出自我强烈的个人风格,艺术的本体核心之一就是艺术家的心性表达,后人只有对前人的技法继承、开拓之后,才可以运用自如。明代著名书画家董其昌就明确主张绘画实践应从学习古代绘画大师的作品入手,在精通优秀作品的笔墨与图式的基础上,进而将图式有秩序地进行自我创作意识的组合,以充满自我特征的笔墨表现个性化,最终化古为我,“集大成者,自出机杼”[3]。“我之为我,自有我在”“古之须眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉”[2],即我之所以是我,是因为有一个富有个性的我存在,古人的须眉不能生在我的面孔上,古人的肺腑不能放在我的胸腹中,我自然会打开我的肺腑,表露我的须眉。传承是创新的根本,创新是为了更好地传承,两者辩证统一。所以石涛提出了“笔墨当随时代”的观点,时代不同笔墨也不同,这就是他“一画论”的基本法则。

四、结束语

石涛《画语录》是其一生绘画实践经验的总结,以“一画”统领全文,高屋建瓴、次述运腕,将绘画上升到哲学的高度,并极其重视艺术家的创作自由,他所提出的“笔墨当随时代”明确体现了他作为艺术创作者在面对传统时的理性态度。他想要传达的无非就是创新,反对艺术创作中的生搬硬套,因袭模仿,主张艺术创作者要有个性,但又不忽视传统。这不仅对近现代乃至当代画坛产生了深远的影响,更对后世力图创新的画家大有启发。当代绘画发展到今天,无疑是在传统绘画形态上的更新与改善,从而演变出的新的表现形式,一方面是对中国传统绘画的继承,另一方面也是对传统的突破,在形式上借鉴西方绘画的构图与样式,画面变得更加灵活,更具视觉张力和形式美感,在材料的运用上更加注重凸显质感和肌理。同时紧跟时代变化,根据自己的本心取于古法,却不拘泥于古法,体现当代艺术家对石涛“一画”重法则与自由、继承与创新辩证关系的深刻认识。综上所述,石涛“一画”论不仅是从中国传统绘画的表现形式“线”走向宇宙整体的美学观,而且充分蕴含了艺术家坚持自由与绘画创新的思想。

因此笔者认为,作为中国古代绘画美学思想体系的重要组成部分,”一画论”不仅从宇宙哲学的高度揭示了绘画的基本规律和法则,更在创作主体的层面上向我们强调了自由与创新的重要性,这对当今绘画创作者产生了深远的启发。当地绘画的发展还需要更加漫长的探索。随着社会科技文化日渐进步,我们意识到想要创新不能简单寄希望于形式与色彩的创新,而更多的在于艺术家家审美意识的进步。新时代要求艺术创作者在继承传统的基础上吐故纳新,坚持艺术家自身的个性化,不断学习更新思想意识,勇于尝试,释放自我意识,密切关注现实,表现具有个性化的画面,与时俱进,为当代绘画开创一条特色之路,继续展现其绵长的艺术魅力。

参考文献:

[1]方闻著,李维琨.心印:中国书画风格与结构与分析研究[M].西安:陕西人民美术出版社,2004.

[2]石涛,著.窦亚杰,编注.石涛画语录[M].杭州:西泠印社出版社,2006.

[3]中央美术学院美术史系.中国美术简史(增订本)[M].北京:中国青年出版社,2002.

[4]杨宏鹏.石涛“一画”论的整体论美学观探略[J].美术观察2021(04):65-66.

作者简介:罗伊雯(1999-),女,江西九江人,硕士研究生,从事工笔人物研究。