郭熙《树色平远图》中的笔墨造境与画面空间

2024-11-13郝金旭

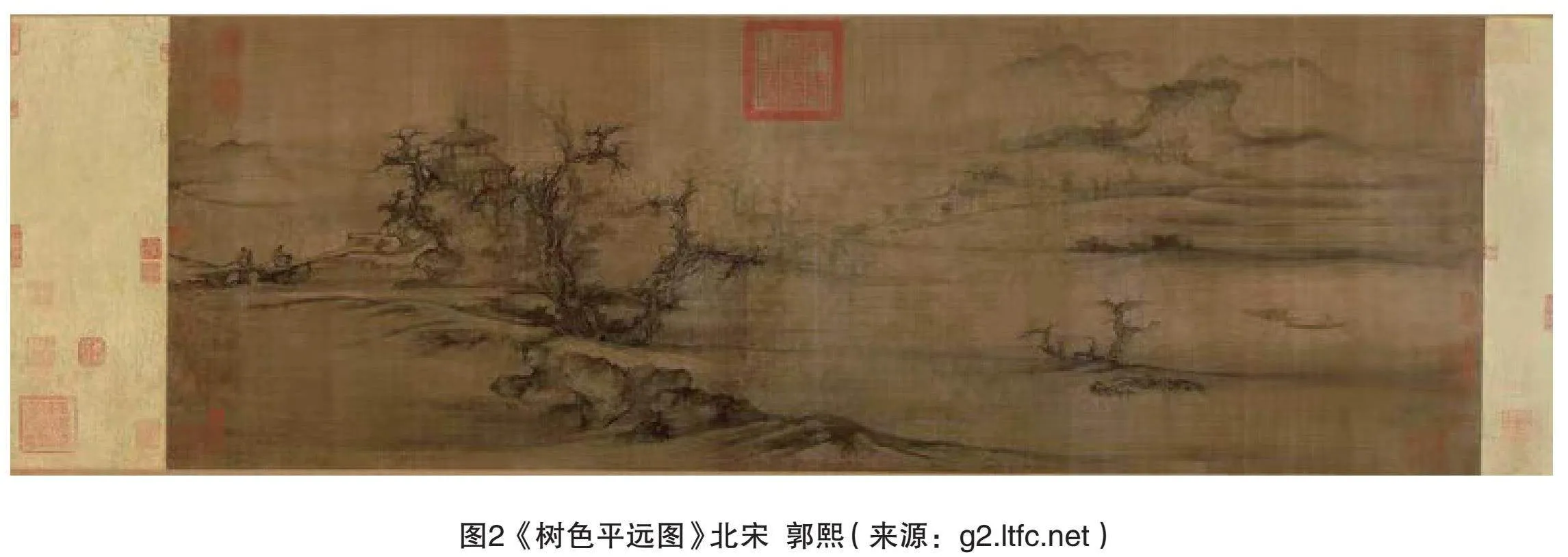

摘 要:《树色平远图》此图无款,在史料中对于其创作时间也没有记载,此画在空间上以“平远法”构局,沿袭郭熙成熟后的笔墨特点,描绘了北方秋天的景象。本文通过图像分析法及比较分析法剖析《树色平远图》中的笔墨造境原理以及画面空间的处理。结合其子郭思所撰写的《林泉高致》中“三远法”以及对比《早春图》《窠石平远图》的画面,将《树色平远图》中的景象进行拆分,使观者更好地理解郭熙对画面中“物象”和山水画中空间的处理,总结郭熙绘画风格、绘画技法,区分《树色平远图》与郭熙其他作品的不同,寻找其处理妙处,给读者以启示。

关键词:“三远法”;“笔墨造境”;画面空间

一、郭熙绘画风格的概述及“三远法”的提出

在郭熙的作品中“卷云皴”“蟹爪”是他画面中典型的构成要素,从这里也能看出其绘画风格有取法李成的部分。郭熙在学习李成的过程中,笔墨渐精。画石如卷云,出枝如蟹爪。李成作画“淡墨如梦雾中,石如云动”,郭熙则浓淡相间,落笔皆形。故郭熙作画不受地域限制[1]。此外,郭熙通过常年的绘画时间总结出来一套山川的观察方式,即“三远法”。总结来说:“山有三远,从山下仰视山顶为高远;从山前看到山后为深远;从近山望见远山为平远。”三远法的提出使得中国山水画的理论上升到“理”的高度,使得画家有一套更加系统的观察方法。其观点与西方绘画中仰视、俯视、平视的视角相类似。但与西方绘画的焦点透视法不同在于,“三远法”突破了固定视点表现出局限的画面,使画面中的景物更深、更远,场面更宽广[2]。

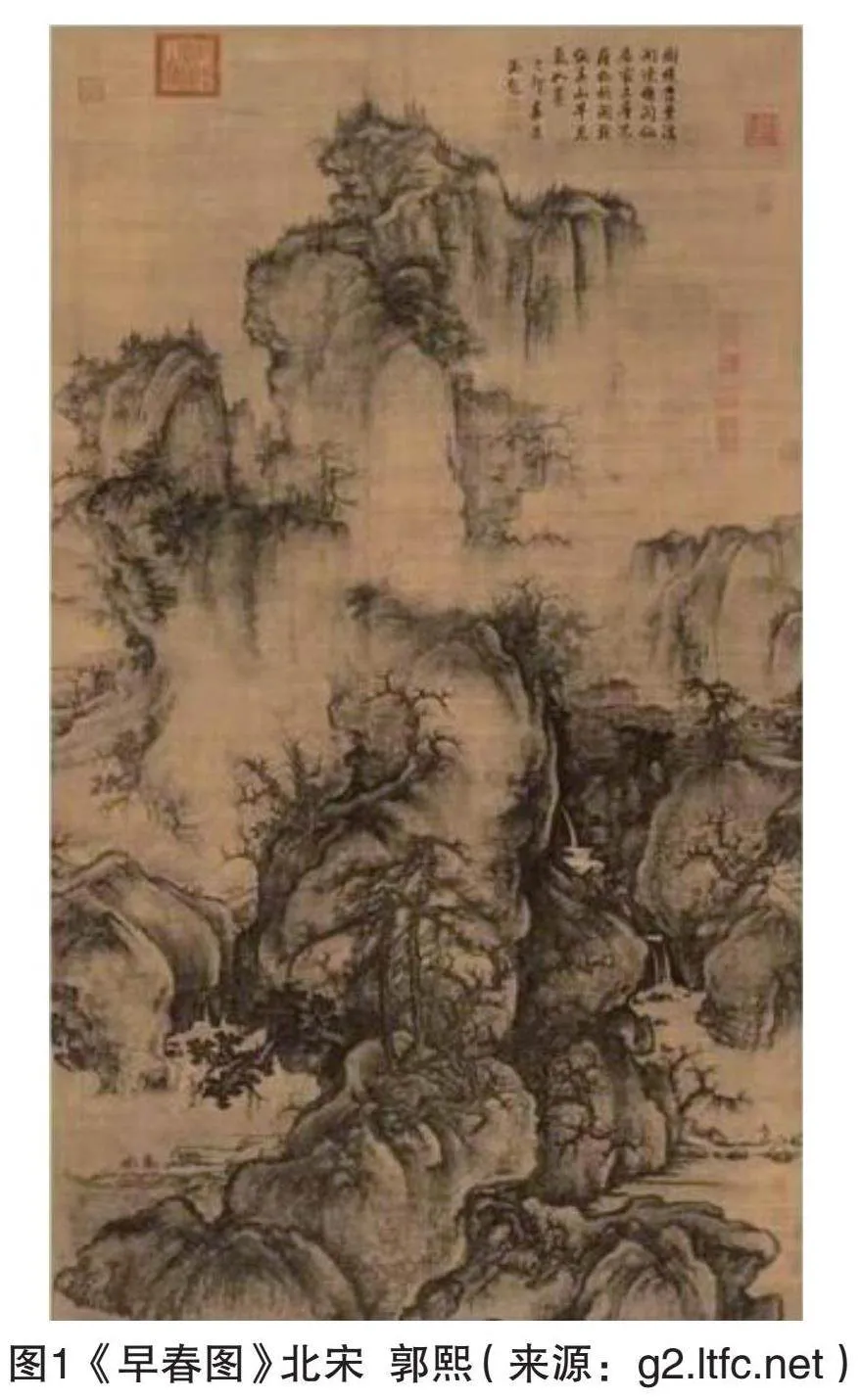

研究郭熙的绘画作品总绕不过其代表作《早春图》(见图1)。在绘画技术层面上,《早春图》中的用笔、用墨、景物安排、章法安排上已经十分成熟,形成了系统的山水画美学原理以及造境方法。其“三远法”也在《早春图》中有综合的运用,他将“三远”作为一个整体来看待,采用全景式构图,将冬去春来,万物复苏的早春场景表现出来。展现其“初以巧赡致工,既久又益处精深稍稍取李成之法,布置愈造妙处,然后多所自得”的积淀,已然显“至摅发胸意,则于高堂素壁,放手作长松巨木,回溪断崖,岩岫巉绝,峰峦秀起,云烟变灭,晻霭之间千态万状”之意。《树色平远图》不同于《早春图》的“险峻”,郭熙将“视角”移向“平远”这一角度。因视角的下移,《树色平远图》更加突出表现近景,没有了“高远”与“深远”的加持,画面更加恬淡缥缈。画面中内容也大量减少,其画面构局与《窠石平远图》更为接近。

二、《树色平远图》的笔墨造境

(一)“造境”中的时间描绘

《树色平远图》描绘的是深秋景色。郭熙通过常年的写生以及对自然的观察总结出一套有关画面“时间”的规律,即小到“朝暮之变不同”,大到“四时景之不同”,使观者在观看画面时能够直接感受到绘者画面中所描绘的准确“时间”,这就让郭熙的画面带有着明确的时间意识。这种“意识”便来自其对自然细致的观察和体悟。从《树色平远图》中的深秋和《早春图》中的初春,都能看到郭熙在画面中对于时间的准确把握。

(二)笔墨在造境中的具体表现

相对于《早春图》中对树的描绘,《树色平远图》中在数量上较为稀少,在表现上还是取法李成的“蟹爪”出枝,这种“造型”方式主要用来表现北方地区的枣树、槐树等树木品种[3]。画面近景中的这两棵树格外明显,出枝长短相间、疏密得当。枯藤悬挂枝间,一股秋凉之意。中远景处的树木则更为“稀疏”。在对应不同的季节时,“蟹爪”树也会采用相对不同的处理手法。《早春图》中的“蟹爪”树在笔墨刻画上更为浓重,除了以浓墨勾勒树的外形,郭熙还在树干上进行晕染,使得树干更加饱满清晰,更显葱碧之感。《树色平远图》无高耸的山峰,通过缥缈的远山以及平缓的河流给人一种静谧的感觉。水上有扁舟两叶游走,岸上行人沿小路往亭子行走;远处行人往山间深处走去,缓缓地消失在远方。在刻画山石时,郭熙不同于《早春图》中的反复勾勒,以淡墨铺色后扫蹭,稍加点缀便成。山石结构较为简单,质感润而不坚。此外,观者能从《树色平远图》中感受到画面气息的变化。留白的处理十分巧妙,虚淡不失灵动,虚中有实。即使在同一视角上的景象,位置相近但变化处理不同。

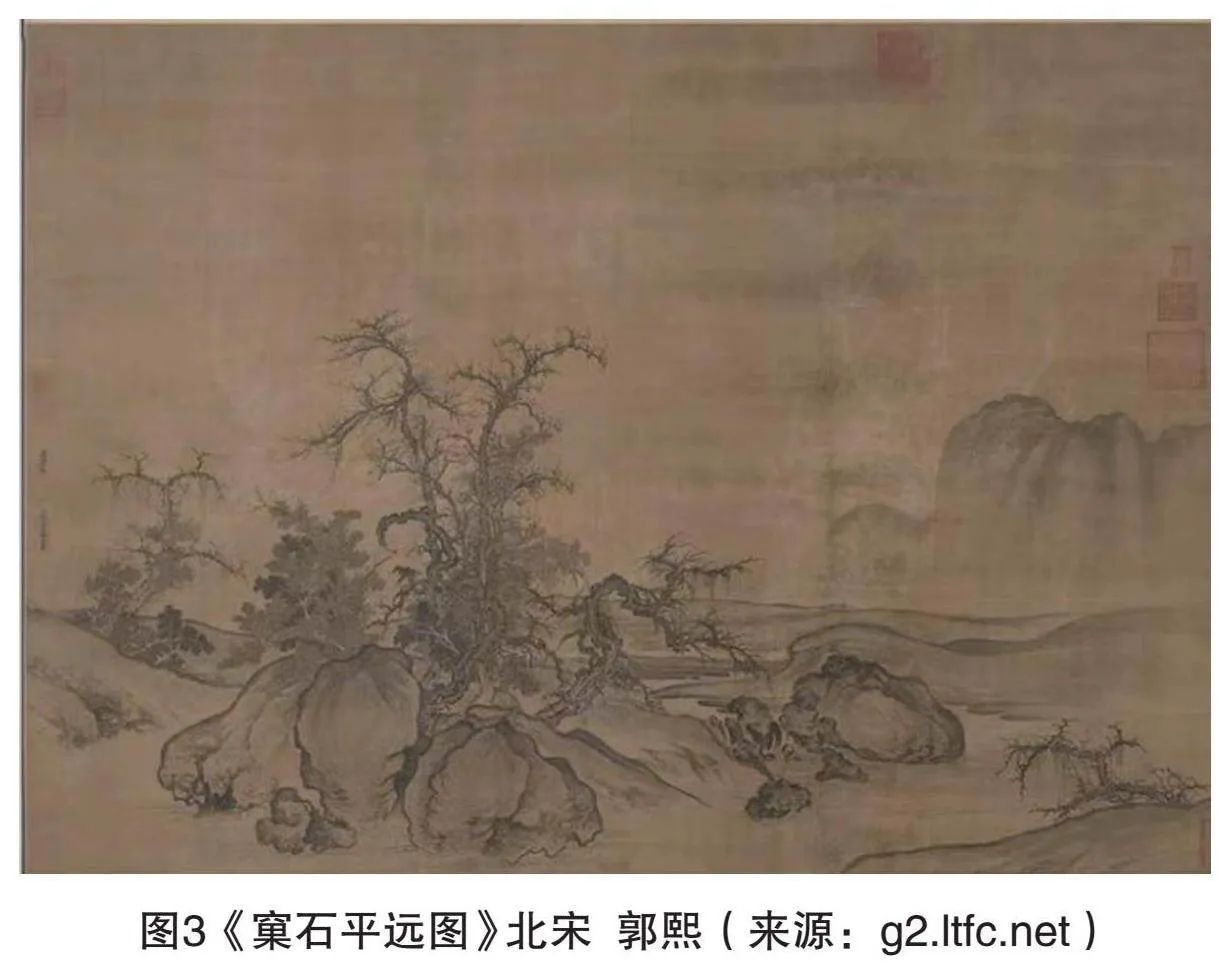

《窠石平远图》在构图上与《树色平远图》十分类似,此幅画有准确的创作时间,落款为元丰戊午年郭熙画。这个时期为郭熙创作的晚期。《窠石平远图》中所使用的物象与《树色平远图》中相类似,都是一河两岸之景。但郭熙对于山石、树木的描绘相较《树色平远图》更加精细。“卷云皴”的塑造方式随处可见,对于“窠石”的结构刻画尤为精彩。《窠石平远图》中的树木无论从数量和种类上都要远超《树色平远图》,在细节的刻画上也比《树色平远图》中要细致,点叶与夹叶的交替使用,枝叶间的交叠与变化使得观者无不赞叹郭熙技艺之纯熟。“论者谓熙独步一时,虽年老落笔益壮,如随其年貌焉。”

郭熙的画面中最具代表性的“卷云皴”在《树色平远图》中并不明显,但其用墨及用笔的特点并未在此画中发生变化。他减少了淡墨叠加的遍数,但保持了墨色滋润而不枯燥,虽然《树色平远图》整体以淡墨为基础,但在“松棱石角”上依旧使用了较深的“浓墨”“焦墨”区分了边界且塑造了质感。但郭熙控制了用量,使得在整体幽淡的氛围中,这些重色也并不显得突兀。之后郭熙也减少了清墨水重叠润之的“度”,同样使得“常如雾露中初”的效果展现出来。《早春图》与《树色平远图》画面中都有“润”的感觉,但《早春图》的“润”是用多遍数的淡墨叠加、更多遍数的“清墨水重叠过之”而营造出来的水汽感。这也与初春的主题相契合。而《树色平远图》是通过精准的淡墨控制和极少的浓、焦墨“醒”“提”再加少量的过水叠染,外加巧妙的留白,使得画面呈现出一种充满“空气感”的“润”(见图2)。

《树色平远图》此图无款,从画史记录中我们无从得知其确切的创作时间,只能通过画面的“笔墨”对比来推断其大致在郭熙艺术创作的晚期。在与《窠石平远图》的对比中,郭熙没有将绘画的重点放在具体物象的刻画上,而是着眼于整体画面氛围的把控,做到了“秋疏薄,秋山明净而如妆”。

三、《树色平远图》的空间

(一)“平远法”在《树色平远图》中的空间表达

《树色平远图》采用“平远”的布局,这种方式拉伸了画面空间的纵深感,使得画面空间更具“递进性”。“从近山望见远山,平远的山有明有暗;平远意境恬淡缥缈。”其视线自近向远推向远方,层层推去,渐远渐渺。《树色平远图》近景为几棵枯树和少量的山石,通过土坡相串联,紧挨着是一座亭子,画面左侧有两位老者携孩童朝着亭子走去,我们能看到郭熙对行人刻画之细致,甚至还能看到其中一位老者的面部。中景为一条河,通过留白凸显河面的静寂。将视点落在河面上会被河水的延伸而带到远处迷蒙的远山中。远景便是“烟云缥缈”的远山。从近景到远景的层层推移空间也随之被向后推移。远山的皴笔极少,只是简单地勾勒了山的外形,山中的树木以虚淡的墨色加以点缀,渐渐隐于远处。远景中向山间深处走去的行人也统一在一片“虚渺”中。“远山无皴,远水无波,远人无目。非无也,如无尔。”从这些地方,我们能够看出郭熙对于空间处理的巧妙。同时,郭熙在理论上还阐述了山水画中“可行”“可望”“可游”“可居”的区别。“可行”强调的便是山水的理法。画家所创造的画中山水要能像现实世界一样可以走得通,要基本符合自然的规律,不是凭空捏造的“架空”世界。我们可以看到《树色平远图》中行人所走的路是有迹可循的,这也增加了画面空间中的“真实性”。

(二)《窠石平远图》与《树色平远图》的空间对比

《窠石平远图》(见图3)与《树色平远图》同样是描绘秋天的景象,采用的视角皆是“平远”。

但《树色平远图》对于空间的表达更加“情远旷达”,《窠石平远图》更加紧凑。从两幅画中的“近、中、远”景可以看出,《树色平远图》中在每个景的切换过程中留有一定的“余量”,我们能看到近景与中景、中景与远景缓和的递进关系,虽整体处在“平远”的视角中,但我们能看到一丝“俯视”之意,即“高远”。但郭熙在近、中、远景中物象的安排上进行了错开,使得画面中的空间更加易于向远处延伸,画面的节奏感更加强烈,这也是《树色平远图》给人感觉更加“缥缈”的原因。而《窠石平远图》“近、中、远”景中的物象更多是采用遮挡的方式进行空间的递进。“近、中、远”三景之间在画面中直接显现出来的“空余”就非常小。这一点从西方透视角度来讲,《窠石平远图》中的“视平线”更低。

四、结束语

《树色平远图》在笔墨技法的表达上沿袭了郭熙“成熟”阶段的笔墨特征,在具体物象的刻画上体现出其深厚的笔墨控制力,近景与远景在墨色的变化下平缓地过渡,使得画面恬静而淡雅,同时展现出其高超的笔墨造境能力。在画面的空间营造上以“三远法”为基础,画面中虽无《早春图》中高耸、磅礴的山体,但郭熙利用“平远”的视角,将“近、中、远”景互相配合,层层递进,呈现出“清远旷达”之感,准确地展现出了“秋疏薄,秋山明净而如妆”的秋意美景。

参考文献:

[1]李德姬.浅析郭熙山水画的艺术特征[D].南京师范大学,2007.

[2]张明洋.浅议“三远法”在中国传统山水画中的表现与运用[D].杭州师范大学,2018.

[3]龚婷婷.山水以畅游——解读郭熙的《树色平远图》[J].美与时代(下),2018(04):69-71.

作者简介:郝金旭(1997-),男,山东临沂人,硕士研究生,从事当代水墨研究。