在迷狂与眩晕中:摄影的“失焦”及其意义生成

2024-11-11蔡子璇

一、摄影的运动与模糊

米切尔·弗里佐(Michel Frizot)认为真正的瞬时摄影时代是从19世纪80年代开始的,当时曝光时间从1/100秒缩短至1/1000秒,依赖于镜头和感光技术的发展[1]。之后,摄影的发展迅速转变,区别于早期摄影曝光时间长、摄影器材沉重不便移动的缺陷,快照的英文为“snapshot”,最早是猎人们用来指“从臀部位置射击”。不需要认真瞄准,强调拍摄中的运动和捕捉,这是在小型相机出现之后才出现的技术特征。机身轻量化促使拍摄者随时可以携带相机进行拍摄,操作者能在拍摄过程中迅速移动,且拍摄运动中的对象也成为可能。这些都意味着拍摄活动不存在一个固定的视点,摄影师的视线总是处于不停地变化中,呈现出一种离散的状态。实际上,这种视觉更符合人眼日常观看世界的方式,即在不同事物之间跳跃而非停留在某一点长久地凝视,运动的跃迁形成独特的模糊视觉效果。这种运动的视觉经验体现了主体对时间空间感知的变化,也与现代性发展中对速度的追求相一致。通过在不停地运动中产生模糊和失焦的视觉特征,利用摄影与时间独特的亲缘关系,建立一种全新的“真实性”和“直接性”。

基于运动产生的模糊效果在摄影中被称为“失焦”,也被视为技术上的“错误”或“缺陷”:快门速度没有成功捕捉运动的物体或是焦点没能对准拍摄对象,这些因素导致这些照片画面模糊,伴有对象轮廓的运动轨迹。因此清晰、锐利总是与专业联系在一起,而模糊只是业余爱好者的廉价失误;但同时也意味着一种真实和确定,属于没有预兆拍下的例外状况。对运动对象毫无征兆地抓拍会造成两种结果:一是将对象的运动轨迹清晰切割为单元;二是保留对象的运动痕迹,即呈现出模糊的效果。

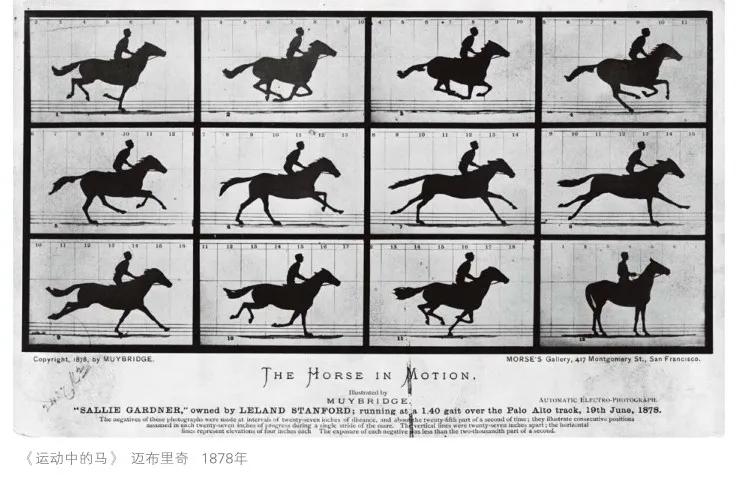

前者以迈布里奇为例。迈布里奇的运动摄影将物体的运动轨迹切分、拆解,物质被拆解成数量化的时间和运动与生命的单元。克拉里认为这创造了新的知觉单元,然后对这RrGUyixE9zrA+J2maX28RBUb5JdB4zdzOISRRMw+ZNA=些新知觉单元进行重新的抽象安排,这种安排是超出主体经验层面的安排,强调机器的客观性,排除主体主观性[2]。亨利·卡蒂埃-布列松(HenriCartier-Bresson)也以此建立了“决定性瞬间”摄影美学,他认为摄影要在移动中捕捉平衡、感知生命[3]。这要求摄影师能够“预知”事物的运动可能方式,抓住运动中存在的某一个瞬间,即各种元素都达到平衡的瞬间,也是形式和诗意的内容结合的瞬间。实际上,这仍然是一种迈布里奇式的分割方法。然而,与布列松一同成立马格南图片社的摄影师罗伯特·卡帕(Robert Capa)则将自己亲历二战的摄影手记命名为《失焦》(slightly out of focus),在这个私人化的文本当中,罗伯特·卡帕的命名是从摄影媒介特性出发的视觉隐喻。在这本手记当中,卡帕在两个地方提到了有关“失焦”的内容,一是向突尼斯进发前往新闻营地发送照片[4],一是他拍摄的诺曼底登陆的相关内容[5]。这两次战争经历卡帕都着重描绘了硝烟和死亡。在这里,也许可以将“失焦”视为卡帕对整个战争经历的总体概括,失焦的照片从视觉上表现了拍摄时的生死攸关和猝不及防,同时也表达了卡帕对这段经历复杂的情感。

失焦总是与某种主观的情感表达联系在一起。从理论上来说,模糊首先影响指示物可标识地再现,从视觉上削弱照片的指示性,极端模糊的照片会让人无法辨认被拍摄的对象;但是模糊的照片不会动摇人们对照片的信任,因为从皮尔斯的符号学角度来讲,照片除了相似性,还属于“索引”或是“印记”,代表一种真实存在过的痕迹,被罗兰·巴特形容为“此曾在”。从梅洛-庞蒂的现象学的角度来看,模糊、抽象会打断主动感知的过程,指示物虽然消失了,但是还会留下踪迹,痕迹会持续影响人的感知,正如模糊在话语上总是与回忆联系在一起,营造主观感受的氛围,唤起联想和心境[6]。因此,相比于清晰照片的客观性,模糊的照片更具有感染力。而失焦则在保留对象轮廓和运动轨迹的间隔中更加强化了这一点,它意味着对猝不及防运动的截取,让一切都处于暧昧不清的地带。

以未来主义的运动摄影为代表的布拉加利亚兄弟在1911年出版了《未来主义光动力学》(Fotodinamismo futurista),他们不仅强调身体运动的表达,还强调摄影对生命感觉的记录,能让人体会到复杂情感的来源,行文充斥着神秘主义的色彩[7]。安东·朱利奥·布拉加利亚将动力的概念扩展到了摄影领域,试图以此摆脱照片泛滥和现实主义的滥觞,确立摄影的艺术地位。布拉加利亚认为,一个图像变得更加扭曲、变得不那么真实,就更突出理想和抒情。因为它从特殊性中抽象出来,更接近一种类型。他致力于将运动中的基础——能量,变得可见,通过拍摄寻找物体的内在本质和真实结构[8]。布拉加利亚非常强调运动留下的模糊轨迹,声称这种轨迹是一种使感官着迷的行动综合,是一种令人眩晕的生命的抒情表达,生动地唤起了宇宙不断振动的宏伟动态感觉。

当一个动作留下痕迹时,会唤起人们内在的情感。这意味着在运动中失焦模糊的照片中蕴含着一种极强的情感力量,同时布拉加利亚暗示“失焦”揭露了某种“真实的结构”。在《模糊的历史》中,乌利西分析了艺术史中感知服从形式的趋势转向,他认为模糊意味着摆脱惯常的观看方式,是一种对例外状态的追求,同时表现出一种新的、更真实的世界秩序的起点[9]。

如果说布拉加利亚是有目的性地遵循着未来主义的框架,那么在1974年扎考夫斯基与山岸章二在纽约现代美术馆策划的“新日本摄影”(New Japanese Photography)中则展现了新趋势。扎考夫斯基强调了“即刻经验”(immediate exprience)是“新日本摄影”的特质,不再将经验重构为某种稳定、持续的事物[10]。这种“即刻经验”的表现很大程度上都依赖于失焦、运动、模糊的视觉表现。虽然战后日本摄影的风格不能一概而论,但“失焦”仍然是值得关注的重要特征之一。失焦眩晕式的情感张力在机缘巧合下与政治运动结合在一起,成为当时日本煽动性的革命运动与民主理想的视觉符号。

二、在迷狂中失焦

1959年至1960年间日本爆发了大规模反战群众运动,以学生为首的组织抗议岸信介领导支持的《日美安全保障条约》。抗议者为了唤起沉默的大多数人的支持,在当时印刷制作了一种非常独特的摄影书籍——抗议照片书(Protest Photography Book)。这些照片书用廉价粗糙的纸张印制,充斥着学生运动、警察和学生之间的暴力冲突、工人罢工事件的照片,以重申“民主”的政治追求[11]。这些书籍没有随着安保运动的结束而消失,1967年末,美国越南战争的加剧,政治活动的戏剧性转变导致抗议书籍数量激增,如记录日本工业污染的影响、千叶县成田市三里塚农民反抗等其他社会问题的照片。邓肯·福布斯(Duncan Forbes)认为安保抗议活动的失败在日本释放了一股选民力量的浪潮,而抗议照片书就是其至关重要的视觉表达手段,甚至是一种抗议符号学[12]。

这些照片图像是极其风格化的,运用失焦、粗糙以及极端的模糊营造出强烈的视觉氛围,彰显了画面中庞大的黑色人群,以及崇高的个人英雄主义和斗争抵抗中几近疯狂的暴力行为。部分的视觉是有意而为之的,例如北井一夫通过破坏照片的画面,在胶片上制造痕迹,利用潮湿的存储条件制造高反差、粗颗粒的效果。邓肯·福布斯认为这其中蕴含着一种“身体沉浸、神经运动、烟雾的迷失和火焰的美学,满足思想、感官和沉醉的革命式体验”。然而他认为后期的照片书已经失去了早期出版物密集的情感厚度,而表现得越来越有纪念性,不再是选民抗议作为一种普遍存在的社会力量的表达[13]。

尽管如此,这些极具煽动性的照片从未销声匿迹,它很快转向对社会、摄影和哲学的关注。1968年摄影同人杂志《PROVOKE》(以下简称《挑衅》)创刊,它继承了抗议照片中失焦和模糊的影调,利用运动和破碎的画面勾勒出另类的迷狂情感,同时将其引向哲学性的反思。中平卓马与多木浩二、高梨丰、森山大道、冈田隆彦都是该刊的重要参与者。尽管多名学者认为《挑衅》与抗议照片书之间因诸多差异导致它们的联系十分牵强,但也依旧无法否认抗议照片书对《挑衅》的间接影响[14]。《挑衅》诞生时激烈的政治运动已经悄然沉寂[15]。《挑衅》中收录了冈田隆彦、多木浩二、中平卓马以及高梨丰等人各种零散的感性文字,行文都表达出强烈的压抑、茫然和对自由的渴望。在开篇《挑衅:为了思想的挑衅式资料》中即点明了“挑衅”的含义和杂志的目的:

影像其本身并非思想。既不具有类似观念一样的整体性,也不像语言那样是一种可更换式的符号。然而,这个不可逆的物质性——被照相机拍摄下来的现实——对于语言而言,是存在于内部世界之中,因此,偶尔会触发语言及概念的世界。那个时候,语言就会超越已经成为某种固定的概念的自身,成了一种新的语言,换言之,变身为某种新的思想……[16]

《挑衅》意在强调影像既不是思想,又不是语言,而照片在语言的内部世界,能够让语言超出自身的含义。如今需要摄影表达语言无法把握的现实,为语言和思想提供新的养分。从《挑衅》第一期抵抗运动的照片到第二期围绕日常消费主义的关注,同样的视觉风格之下的主题悄然转变。在这里,“挑衅”绝不仅仅是政治上的诉求,而是破除一种思想上的、更深层次意义上的桎梏,追求某种关于世界的“整体性”的内在。尽管他们4个人在创作方法上没有任何联系,在文字上也各有差异,但是在摄影与世界的关系上达成了共识,即“摄影产生的世界才具有某种真实的意义,这种真实包含笼罩我们世界的知觉和无法被触碰的整体”[17]。无论是多木浩二对知识的批判,还是冈田隆彦直觉性的书写,这种共识筑基在对现实的迷茫、质疑和某种虚无主义的共同的情感上,通过否定一切而实现“自由”的追求,并将其表现为失焦、模糊、破碎的摄影视觉。

将失焦和模糊视觉贯彻到底的是多木浩二、中平卓马和森山大道[18]。多木浩二将这种流动、不稳定的运动状态视为他和世界融为一体的方式。他认为摄影能够体现身体运动的痕迹。他宁愿选择模糊的、构图不完美的图像,这个选择过程是无意识的、直觉的,让他认识到这个世界的不完美和缺陷,只有这样的照片在他看来才是有意义的[19]。如果说多木浩二无意识地利用失焦的视觉风格的目的是将自我和世界整合,那么在森山大道的作品《再见啊摄影》中则更进一步,他完全抛弃了这种目的性。在1970年《主观的快拍》中,森山大道坦言自己没有再现的意图,也不希望反映社会风貌或社会问题,拍摄就是自我确认的手段,摄影所有的可能性都是确认“活着”[20]。他的拍摄路径与多木浩二的陈述不谋而合。在《迈向另一个国度》中,森山大道形容自己的拍摄是“原始动物一般的欲望与直觉”,将拍照与他内心的欲望相联系[21]。因此,在《犬的记忆》中,他将自己比作“野狗”,强调影像中的兽性,将“拍摄”比喻成一种“狩猎”,这暗示他的拍摄行为似乎是基于“直觉”。扎科夫斯基认为森山大道的作品几乎接近艺术的“自动书写”(automatic writing),表达出黑暗和恐惧的神秘品位[22]。他的形容暗示森山大道的摄影几乎是由相机自动完成的,摒除了人的操作成分,人的动作和相机拍摄融为一体,相机就是身体的一部分,这是一种直觉性、反射性的拍摄或是接近一种“潜意识”的拍摄。森山大道的自述也印证了扎考夫斯基的“自动书写”:

当我手持相机漫步街上,我便渐渐进入了催眠状态之中,将镜头转向错综复杂的视野,心无二致,不断按下快门。就像是放电一样,跟充实感、成就感有点不同,但伴随着一丝微弱的快感。[23]

这与中平卓马对威廉·克莱因作品中无意识和梦境的评价非常相近,也与东松照明在《我是王》(I’am King)连载中幻想的与身体联结的相机描述一致。然而“自动书写”不意味着将自己当作机器而完全排除主观性,反之,这种“自动书写”强调个体经验的融入,森山大道认为在拍摄中摄影师是一种既非主观也非客观的中间状态[24]。这样仅仅依靠身体运动、“梦游”一般的摄影方式所揭露的是世界的“另一种真实”,即摄影要见证关于世界前所未有的、超验的“真实”。多木浩二描述森山大道的摄影是“不带着人类情感和意识运用相机”,这种方式呈现的世界才是原始的、不规则的[25]。他认为只有摄影产生的世界才具有某种真实,这种“真实”包含了我们关于世界的知觉以及我们无法触及的世界的整体性[26]。在中平卓马的陈述中,他也同样认为图像中存在第二个现实,并且因为摄影史与它的对抗而被改变并变得主观。当摄影师拍摄一个对象时,摄影师就作为这个对象的一部分“重生”了。这也是《挑衅》的意义——质疑“真实”的固定含义并强调其内在的不确定性[27]。

回顾对失焦、模糊照片的反复运用,抗议照片书意在展现政治理想的宣扬和抵抗冲动中的眩晕式体验;而《挑衅》则削弱了政治诉求,围绕摄影转向更加私人且感性的哲理性思考。尽管中平卓马、多木浩二和森山大道在对摄影的理解上存在差异,但都强调在这个近乎无意识、直觉性的拍摄过程中,自我意识会和世界的整体意识融合。通过不停地在运动中拍摄,揭露出世界“另一种真实”的模样,展现一个开放的、流动的、不完整的世界,并在视觉上表现出相似的失焦、模糊的特征。

三、另一种真实

《挑衅》对摄影的论述再度与布拉加利亚的话语缠绕在一起,表现出对摄影中运动、模糊、失焦的视觉的痴迷,坚信这种特征会揭露“另一种真实”或者“第二现实”。这种“真实”是什么?其中蕴含的迷狂式的情感又从何而来?

罗斯金(John Ruskin)提出了“纯真之眼”,强调艺术家应当在感知中获取真实,并通过创作表现出来。这种追求“纯真之眼”的抽象化的观看才能获得主观的内在真实。这种真实性来自内在的真实,与感知相关。因此乌利西认为模糊导致主体再现的变形失真,但也能增加照片的可信度,甚至突出其真实性。模糊“暗示实在与虚无的过度、不具体的中间”[28]。模糊似乎暗示着确实存在某种真实隐藏在屏障的背后,并且这种真实仅能以模糊或者部分可见的方式展示。

关于可见的部分,瓦尔堡的《记忆女神图集》是有启发的:“运动中宁芙形象在画面中的运动表现,姿态、衣服等无生命的惰性材料是附属的运动形式,是生命内在情感表现的直接痕迹,这种运动的姿态被称之为‘非线性的、断裂的、跃迁与异时状态’”。[29]摄影不同于其他媒介,照片中附属的运动形式表现为拍摄对象运动过程中留下的残影,这道模糊残影本质上是曝光时间,也是该对象的生命流逝时间的视觉痕迹,同时也是时间流向未来的趋势。

然而失焦的模糊也同时表现为视觉上的遮蔽与不可见,导致意义的朦胧与不完全。与迈布里奇清晰分割完成的静帧动作影像形成鲜明的对比,这种运动的模糊和清晰的间隙就是影像的屏障2b95a281e74bd5cf6e560e53951a7bd008ef8e145c4819f68b14636f04c90027,一种悬而未决的状态,将观者拉入“失之交臂”的重复当中,重新激活时间的感知。模糊仿佛介入了照片:事件阻碍了自身的再现,因而就是直接在场。极端情况下,时间消灭了自身的摹像,或完全不让它出现[30]。

正是失焦呈现出了时间间隙,清晰地展现了摄影的特质:它记录了这一刻但同时也永远失去了这一刻,这正是照相的基本感情——照片永远是关于时间的。换句话说,照片的模糊和失焦是一种肉眼无法体验的时间体验,失焦的模糊制造了一个因为时间流逝造成的缝隙,而这个悖论的缝隙可以洞见世界的“另一种真实”,这也正是森山大道所描述的“异界的样貌的缝隙”[31]。它促使观者感受到真实,是超出语言的、仅能用照片传达的感知,也意味着这是一种“不可能的体验”。

瞬间的永恒性和时间转瞬即逝的流动性的相悖性存在于每一张照片当中。蒂埃里·德·迪弗建立了一个长曝光和瞬时摄影的抽象模型,他结合精神分析理论来阐释摄影中蕴含的悖论。他将长曝光照片称为“图片式的”(picture-like),将瞬时摄影(instantaneous photography)称为“事件式的”(event-like),这两种照片类型会造成人们不同的心理反应[32]。而瞬时摄影的目的,在于表达自然的动作,但它只提供了一个僵化的模拟,表现了一个未曾做出的动作和一个无法做到的姿势[33]。斯蒂格勒从罗兰·巴特的《明室》出发,从照片的角度对摄影的时间性做了一段深刻的现象学分析。他认为“照片就意味着‘逝者回归’到自身形象及自身形象现象的结构中”[34]。照片成为衔接照片所在的过去时空和现在观看所在时空的界面,拍摄的瞬间被永远留存并无休止地重复,但是这种重复本身就是先天的不可能[35]。张一兵进一步解读道:“所谓视点(即刺点)不是拍摄的对象,而是现象学意义上的意向客体,它会是一种凸现出来的‘照相经验的基本感情’。”[36]巴钦也强调了这种矛盾性,即摄影通过一次视觉体验把过去和现在结合起来,这种时间特性被形容为“在渐进式线性运动的时间过程中的暂停,一个集结点、一种幻觉上的悬停,叠盖在过去与未来之上”[37]。失焦导致对象无法成为一个可以被冷静凝视的对象,被强行固定的瞬间残留着不安定的运动张力,这种矛盾在《挑衅》刊发的冈田隆彦和多木浩二文章中被暗示为忧郁和自我毁灭的危险。

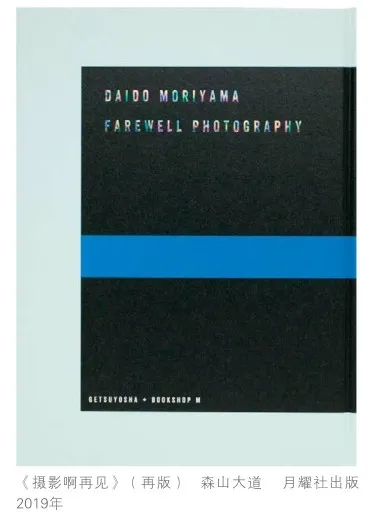

反复被提及的语言之外的真实世界几乎昭然若揭。在拉康的理论当中,所有不可言说的都指向实在界,而图像所能言说之物使人想起罗兰·巴特的“刺点”。这是一种拉康意义上的创伤,意味着一种缺失和擦肩而过,在意指过程中存在着某种阻塞或固着,阻碍象征化运动,导致无法被还原到象征界当中。罗兰·巴特将这种感受形容为“刺点”,它不确定且不可预见。失焦所触及的(或揭露的)正是拉康意义上的实在界。失焦在画面上充满运动留下的痕迹,也正是时间流逝的痕迹并指向死亡,并在这个不稳定的时间流动的内部结构中制造出一种迷狂的、眩晕般的体验,这种体验非常接近巴塔耶所称的“内在体验”,一种神秘的、迷狂的、出神的状态。关于死亡的感知犹如拉康意义上的“物”的视线刺穿了屏障,正如森山大道描述的那样:“一旦这个瞬间被摄影记录,这个瞬间就在它的前后连续中释放。”[38]在一切运动中没有一个瞬间是决定性的,没有事件也没有叙事,只有不停地运动,与一个又一个平庸的瞬间擦肩而过、转瞬即逝,让失焦造成指示物的缺失和主题的缺失,让真实在狂热与忧郁中折返。它将摄影引领到真实的临界之处,正如《摄影啊再见》的封面上森上大道所说的那样:“朝向摄影终结的尽头。”[39]

注释:

[1]Michel Frizot , Pierre Albert and Colin Harding edict, The New History of Photography, 1998, Konemann Press.

[2][美]乔纳森·克拉里:《知觉的悬置:注意力、景观与现代文化》,沈语冰、贺玉高译,江苏凤凰美术出版社,2017年版。

[3][法]亨利·卡蒂埃-布列松:《思想的眼睛:布列松论摄影》,赵欣译,中国摄影出版社,2013年版,第23页。

[4][匈]罗伯特·卡帕:《失焦:战地摄影手记》,徐振锋译,广西师范大学出版社,2007年版,第77页。

[5]同[4],第176页。

[6][比]希尔达·凡·吉尔德(Hilde Van Gelder)、[荷]海伦·维斯特杰斯特(Helen Westgeest):《摄影理论历史脉络与案例分析》,毛卫东译,中国民族摄影艺术出版社,2016年版,第59页。

[7]Anton Giulio Bragaglia, “Futurist Photodynamism(1911)”,in Futurism: An Anthology, Lawrence Rainey trans and ed, Yale University Press, 2009, p366.

[8]同[7], p.376.

[9][德]乌利西:《模糊的历史》,胡育祥译,台北:一行出版,2021年版,第112页。

[10]John Szarkowski,New Japanese photography, edited by John Szarkowski and Shoji Yamagishi, 1974, The Museum of Modern Art: Distributed by New York Graphic Society, p.10.

[11]其中包括滨谷浩的《大家的记录:愤怒和悲伤》、渡边眸拍摄的《东大全共斗》、福岛菊次郎写真集《关于催泪弹的报告》等。关于日本20世纪60年代时期的抗议照片书,可以参见2016年日本摄影史大型展览书籍:Diane Dufour and Matthew S. Witkovsky ed,Provoke: Between Protest and Performance Photography in Japan, 1960-1975, Steidl Press,2016,收录了近千张抗议照片和数篇相关文献。

[12]Duncan Forbes, “Photography Protest and Constituent Power in Japan(1960-1975)”, in Diane Dufour and Matthew S. Witkovsky ed, Provoke: Between Protest and Performance Photography in Japan, 1960-1975, Steidl Press,2016, p.238.

[13]同[12], pp. 241-243.

[14]邓肯·福布斯在《日本摄影抵抗和宪政权力(1960—1975)》中坦言抗议照片书和《挑衅》之间的联系十分脆弱,但他认为《挑衅》也是选民政治代表危机的一个症状;马修·维特科夫斯基(Matthew S. Witkovsky)在《“挑衅”:为交流而存在的摄影》(Provoke:Photography up for disussion)中也认为《挑衅》与抗议照片书是不同的,载Diane Dufour and Matthew S. Witkovsky ed, Provoke: Between Protest and Performance Photography in Japan, 1960-1975, Steidl Press, 2016, p.469。

[15]1970年大阪在举办世界博览会后,日本进入经济迅速增长时期,与此同时,人口剧增,消费主义文化在美国的电视泛滥的影响下横行,新宿成为新的艺术与波希米亚式文化滋生的重要场所。

[16][日]高梨丰、中平卓马、多木浩二、冈田隆彦:《挑衅》第一期,林叶译,二手舍出版社(Nitesha),2018年(完全复刻版),第21页。

[17][日]多木浩二:《编辑后记》,载《挑衅》第三期,林叶译,二手舍出版社,2018年(完全复刻版),第13页。

[18]《挑衅》团体成员之一高梨丰与其他几人的风格略有不同,关于高梨丰的内容可参见林叶:《高梨丰:属于自己的其他选项 》 https://www.douban.com/ note/586831535/?_i=9805691PwkYCc5,查看日期:2024年7月1日。

[19]他以拍摄在驾驶过程中飞快流逝的对象为例,“当我开始运动时,我正在融入这个世界。与此同时,我也可以整合世界。换句话说,我发现了表演的身体,并让身体(而不是眼睛)系统化世界。”详见Taki Koji, “Eyes and Things That Are Not Eyes”, in Diane Dufour and Matthew S. Witkovsky ed, Provoke: Between Protest and Performance Photography in Japan, 1960-1975, Steidl Press,2016, p.350。

[20][日]森山大道:《主观的快拍》,载黄亚纪编译:《写真物语II:日本摄影1969—1989》,重庆大学出版社,2015年版,第74页。

[21][日]森山大道:《迈向另一个国度》,苏志豪译,河南文艺出版社,2023年版,第150—151页。

[22]John Szarkowski,New Japanese photography, edited by John Szarkowski and Shoji Yamagishi, 1974, The Museum of Modern Art: Distributed by New York Graphic Society, p.10.

[23]同[21],第150页。

[24]“……尽管如此,路上的摄影家其实也是独立的主体,而非全为客体,按下快门的那一刻,个人的经验、记忆、情感,当然会融入其中。”详见[21],第149—150页。

[25]https://www.cafamuseum.org/exhibit/newsdetail/2550,查看日期:2023年12月30日。

[26]同[17]。

[27]Nakahira Takuma,“Can Photography Revive Language? ”,in Diane Dufour and Matthew S. Witkovsky ed, Provoke: Between Protest and Performance Photography in Japan, 1960-1975, Steidl Press,2016, p386.

[28]同[9],第135页。

[29]乔泓凯:《记忆女神图集:瓦尔堡的影像实验——“Atlas”、运动摄影与蒙太奇》,载《北京电影学院学报》,2023年第3期。

[30]同[9],第173页。

[31]同[21],第115页。

[32]详见Thierry de Duve,“Time Exposure and Snapshot: The Photograph as Paradox”, Photography, 1978 Summer, pp. 113-125。

[33]同[6],第76页。

[34][法]贝尔纳·斯蒂格勒:《技术与时间2:迷失方向》,赵和平、印螺译,译林出版社,2010年版,第15页。[35]同[34],第17页。

[36]张一兵:《电影的现象学:影像构境中的历史延异 ——斯蒂格勒〈技术与时间〉解读》,《南京社会科学》,2017年第06期。

[37][新]乔弗里·巴钦:《热切的渴望:摄影概念的诞生》,毛卫东译,中国民族摄影艺术出版社,2016年版,第119—121页。

[38]黄亚纪:《中平卓马×森山大道〈摄影啊再见〉解读》,载黄亚纪编译《写真物语II:日本摄影1969—1989》,重庆大学出版社,2015年版,第88页。

[39] 《摄影啊再见》是森山大道于1972年由月耀社出版、2019年再版的摄影集,被视为《挑衅》的延续之作,其中收录了大量在《挑衅》杂志中发表的照片,以粗糙、失焦和模糊为特征。日文书名原文为“写真よさようなら”,意为“再见啊,摄影”。封面写有“写真の果ての果てへ”,意为“朝向摄影终结的尽头”。

注:蔡子璇,中央美术学院博士生。

责任编辑:孟 尧 蒋林娟