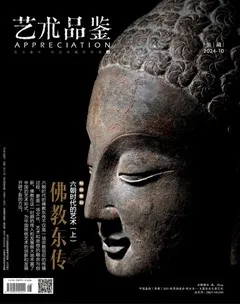

文人爱砚史

2024-11-10佳兰

砚台,作为中国传统的文房四宝之一,与笔、墨、纸共同构成了古代文人书写与绘画的基础工具。它的王要功能是研磨墨块和盛放墨汁,因此具有一个平坦的磨墨区域和一个凹陷的储墨池。汉代刘熙在《释名》中对砚台的解释为:“观者研也,可研墨使之濡也”,意即砚台用于研磨墨块,使之成为湿润的墨汁,供书写使用。

秦汉

砚台的起源可以追溯到新石器时代,具有非常悠久的历史。那个时期,人们主要使用石头来制作各种工具,研磨器便是其中之一。这些研磨器最初的功能主要是用于将粮食脱壳,使之成为可以食用的状态。然而,随着人类文化活动的丰富和艺术需求的增加,人们开始制作和使用绘画工具,例如用于装饰彩陶和绘制壁画的工具。为了研磨天然矿物颜料,人们将研磨器的功能扩展到了艺术领域。正是在这种背景下,人们逐渐制作出一系列完整的绘画工具,其中,早期的砚台雏形也由此诞生。

最初的砚台可能非常简单,仅仅是一块表面较为平坦的石板,用于研磨颜料。然而,随着社会的发展和书写需求的增加,砚台的形制和功能也在不断改进和完善。到了秦汉时期,砚台的制作工艺逐渐成熟,开始具备我们今天所熟知的形态——既有磨墨的平坦区域,又有储墨的凹陷部分。两汉时期砚台的改进,不仅在功能上更加实用,而且在材质和工艺上也更加多样化。除传统的石砚外,还出现了陶砚、玉砚、锕砚、木砚等不同材质的砚台随着制造砚技艺的发展,砚台的装饰性也得到了提升,逐渐成为一种兼具实用与艺术价值的文房用具。多功能的砚台设计,体现了秦汉时期对文房用具的改进与创新。

早期汉代的砚台常常与研石成对使用。研石是放置在砚台上的一种辅助工具,其作用是帮助将墨丸或墨块磨碎成可以书写的墨汁。这种研石与砚的组合使用方式,说明了当时的墨还没有像后来的墨条那样容易直接研磨,而需要借助研石进行更为细致的研碾。这种使用方式不仅反映了当时墨制品的形态特征,也反映了汉代砚台的功能和设计特点。

汉代砚台的发展与制墨技术的进步密不可分。尽管在战国时期人工制墨已经出现,但制墨技术尚不成熟,墨的形状不固定,多呈块状或粒状。不规则的墨块在使用时需要通过砚台来研磨,才能将墨研磨成适合书写的汁状液体。因此,早期的砚台设计较为简约,主要满足研磨墨块。随着汉代制墨工艺的逐步改进,墨的形状开始趋于定型。制墨大师们逐渐掌握了将墨制成条状或饼状的技术,这些形状的墨在研磨时更加方便。品质不断提高,不仅研磨更加容易,而且墨色更加浓黑持久,书写效果更加稳定。墨条或墨饼的出现使砚台的使用变得更加普遍,也推动了砚台造型的发展、

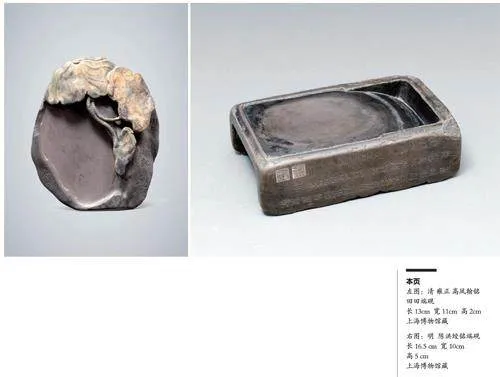

考古出土最早可以称为“砚”的是战国至汉代的板砚,多取自天然石块,表面平整,打磨光滑,并附有研石。东汉流行动物盖钮的三足石砚,比如上海博物馆这件东汉卧虎盖三足石观,六朝隋唐墓经常出土多足的圆形砚,并成为宋元以后仿古砚的形制之一。

唐

在唐代,随着经济和文化的繁荣,砚台制作技艺有了显著的发展,各种造型的砚台应运而生,其中以乌龟造型的澄泥砚尤为流行。这些龟形砚台设计精巧,有的乌龟前足趴地,形态安详;有的抬头仰视,憨态可掬,富有灵动之感,体现了唐代工匠的精湛技艺和艺术创意。

选择乌龟作为砚台的造型,与乌龟在中国传统文化中的象征意义密不可分。在古代中国,乌龟被视为吉祥动物,寓意平安长寿。龟在中国文化中有着深厚的象征意义,它的长寿特性使其成为长寿和稳定的象征,常常被用来祈求长命百岁、家业昌盛。此外,乌龟与龙、凤、麒麟并称为“四灵”,具有镇宅避邪、招财进宝的寓意。

龟形砚台不仅在实用功能上发挥作用,更寄托了人们对美好生活的向往和追求。唐代文人雅士和工匠们通过砚台这种日常文具的造型设计,表达出他们对吉祥、长寿、和平的祈愿。

除了在砚台形制上的精细严谨外,唐代的统治者对颜色的选择也十分考究。唐朝崇尚“以黄为贵”,将黄色视为尊贵之色。黄色不仅成为皇帝的专用颜色,也成为权力和地位的象征。

隋唐时期,黄色被赋予了特殊的政治和文化意义。隋代开始,黄色就已经是皇帝的御用颜色,唐朝沿袭了这一传统。宋代王楙在《野客丛书·废除黄》中提到:“唐高袒武德初,用隋制,天子常服黄袍,遂禁士庶不得服,而服黄有禁自此始。”

唐代学者桂佑在《通典》中解释了这一传统背后的文化逻辑:“黄者,中和美色,黄承天德,最盛淳美,故以尊色为溢也。”在中国古代的五行观念中,黄色位于中央,象征着“中和之美”和“天德”。

黄色的特殊地位体现了唐王朝对礼仪制度的重视,也反映了他们对颜色的希望象征意义来巩固统治基础策略的。作为文人雅士使用的砚台同时受到这些文化观念的影响。

晚唐时期,战乱频繁,大批北方士族和手工艺人迁至相对稳定的南方,他们给南方带来了深厚的文化背景和精湛的技艺。同时,南方拥有丰富的自然资源,如松树和石材等,为文房四宝的制作提供了良好的条件。南唐时期在李璟和李煜两位君主的治下,文化艺术事业得到了极大的推动。后主李煜对艺术的热情和支持使得文房四宝在此时期得以繁荣发展,达到文化艺术的高峰。这一时期,文房四宝中的纸、笔、墨、砚被进一步发展和完善,成为中国文化的重要标志。特别是在李煜时代,澄心堂纸、李廷珪墨、龙尾石砚这三种文房用具被誉为“天下之冠”。这些文房珍品在南唐时期被广泛使用,并因其卓越的质量和精美的工艺被两宋朝廷沿用为御用文房用品。文房四宝因此在这一历史背景下,成为中国文人墨客日常使用的重要工具,并深深植根于中国传统文化之中。

宋

砚台发展到来代,是高古砚发展的分水蛉,由宋砚开始,人们对砚的质量欣赏进入到精细化时代,符合传统文人审美情趣的砚式逐步成为主流。

宋代是中国历史上文化高度发达的时期,这一时期的基本国策重文轻武,极大地促进了文化艺术的发展。文人阶层在社会地位上得到了显著的提升。文人雅士的审美趣味和价值观念深刻影响了当时的艺术活动,尤其是在工艺美术领域,呈现出一种独特的“文人气质”。这种文人气质体现在艺术上,表现为含蓄、内敛、自然、淡泊、清新和儒雅的风格特征。具体到石砚(尤其是歙砚和端砚等名砚)上,则更为明显。宋代文人对砚的审美重视石品和石性,追求简洁、质朴的造型,力求以自然的石材之美取胜。他们崇尚石砚的天然纹理、质感和色泽,而非繁复的装饰。这种审美倾向导致宋代砚台普遍具有端庄、雅致、素净的艺术风格。宋代文人认为,砚的艺术价值在于其自然之美和内在品质。他们追求的不是华丽的外观,而是石材本身的质感和功能。石砚的天然纹理和石质的细腻度直接影响到其研墨的效果,这正符合宋代文人所推崇的“质朴而不失雅致”的艺术理念。

宋代的苏轼和米芾是历史上著名的爱砚人士,他们对砚台有着非常深厚的感情,并且留下了许多关于砚台的逸闻趣事。苏轼在其书信和诗作中多次提到自己对砚台的喜爱与评价。他曾收藏过唐代许敬宗之砚,并在黄州时得到吕道人所赠的沉泥砚。他在谈及砚台时曾说:“观之美,止于滑而发墨,其他皆馀事也。”他认为砚台的美在于其表面光滑、容易发墨,而其他装饰等皆是次要的。

绍圣二年(1095年),苏轼写信给黄庭坚:“或谓居士:‘吾当往端溪,可为公购砚。’居士曰:‘吾两手,其一解写字,而有三砚,何以多为?’”表达了他对砚台的实用性与适度收藏的看法。苏轼还以诗句“非人磨墨墨磨人!”来感叹人生的变迁与砚台的意义。

经过很长时间的历史,砚台已早已不再是单纯的文具,而成为了集雕刻,绘画于一身的精美工艺品,成为文人墨客收藏的对象。

米芾是北宋时期著名的书法家、画家和鉴赏家,同时也是一位爱砚成痴的砚台收藏家和研究者。他对砚台有着深入的研究和独特的见解,留下了许多与砚台相关的趣事和著作。据宋代何蘧《春渚纪闻》记载,宋徽宗召米芾进宫写字,米芾在看到皇帝御桌上的一方名砚后,便对其爱不释手。他写完字后,立即抱起砚台跪下恳求道:“此砚经臣濡染,不可复以进御,取进止。”意思是说,这砚台已经被我用过了,不再适合用于皇帝的御用,请求皇帝将其赐予他。宋徽宗听后应允,米芾便迫不及待地将砚台抱回家,甚至连衣服都被墨染黑了,这一情景也充分体现了他对砚台的热爱。米芾还撰写了一本关于砚台的专著《砚史》,这本书系统地记载了他对各类砚台的鉴赏、研究与心得,为后世留下了宝贵的文献。

上海博物馆馆藏这件北宋王功靖造抄手陶砚略呈长方形,前端有残,抄手式。抄手砚是宋代现式的主流,砚底挖空,墨池陡降,砚边明显,砚形平整,其前身为风字砚。

这件抄手陶砚砚首与砚尾为弧形,砚堂低予砚面,砚堂平缓至砚首三分之一处倾斜。观背铭“邢州平乡县王固村,王功靖自造砚子,绍圣五年三月曰(花押)。”铭文外刻三道长方框。砚右侧有:“伏庐行箧之砚”朱砂题收藏款。“邢州平乡县王固村”即现在河北省邢台市平乡县丰州镇王固村。

砚铭是镌刻于砚台的砚侧、砚背或砚盖的文字,是文学、书法与砚雕三者结合的艺术产物,兴起于宋元,兴盛于明清,方寸片石之间,凝聚了文人立身治学的文化精神。有铭文的砚价值是非常之高的,其主要有以下五种价值:历史价值、文化价值、艺术价值、教育价值、经济价值。一般砚铭文字,文辞精炼,可长可短;题材可诗可文,不拘形式;内容或纪年记事、或题名赞咏、或箴戒座右、或述志抒怀、或品评鉴赏等等。

明清

明朝时期,暖砚成为北方读书人冬天常用的文房用具,它的设计体现了古人对寒冷气候下书写需求的智慧与创造力。暖砚的独特之处在于其下方设计了一个小抽屉或凹槽,里面可以放置炭火或热水,这样就像一个“小型暖气”一样,通过提供持续的热量来保持砚台的温暖。炭火或热水的热最能够使砚台表面保持一定的温度,从而防止研磨出的墨汁在寒冷的环境中快速凝固,确保书写的顺畅性。

故宫博物院馆藏一件正德款碧海腾蛟铜暖砚由砚身、匣盖、暖屉组成,并无砚石,直接在铜质砚面上研墨。暖屉用于燃烧碳火,置于砚身下层。砚身下壁为活动插板,将插板抽出,可任意取放暖屉。这种暖砚的设计看似简单,但其构思巧妙,解决了寒冷地区冬季书写的一个实际问题。一方小小的砚台,凝聚了古人的智慧与巧思,同时也体现了古代匠人对文人需求的细致关注和对文房用具宴用性的不断追求和创新。

自入关之后,清朝的满族统治者面对的主要挑战在于,他们作为少数民族统治汉族为主体的帝国,需要塑造一种新的物质文化,以宣示清朝的正统性和权威。清朝的统治结构中,从皇帝到太监、内廷成员、书吏,乃至地方县令,无不依赖于大量的文书工作。奏折、章表、升迁报告、政令文牍等文书消耗了大量的文墨。此外,普通百姓在与官府打交道时,尤其是在诉讼和文书往来中,也少不了状师和写字人的帮助。这种“挥笔治天下”的管理方式,需要大量的书写工具,而砚台则成为必不可少的物件。这不仅仅是由于其作为书写工具的实用性,更是源于其在“文治”体系中的象征意义,成为了满清统治者借以笼络汉族士大夫的重要手段。清朝皇帝常常将精美的砚台赏赐给翰林学士和文臣,以此来展示对汉文化的重视和敬重,拉拢汉族知识分子的支持。砚台的使用和赏赐,既是一种日常实用物品的流通,也是政治文化的一部分,通过这种方式,清朝成功地在文化和政治上实现了对汉族精英的统战,巩固了其统治基础。

同明王朝一样,清官也常用御用暖砚,一般出自内廷“锕作”或“珐琅作”,各朝均有各式暖砚的制作纪录,其型制与造型不一。雍正皇帝对于暖砚制作有特殊要求,曾亲自参与暖砚的设计,并在型制上加以改进,使其实用功能更加完善。成为水暖与炭暖合二为一的创新形式。

据雍正十年的活计档记载:

朕看过从前做过的暖砚,其形具高,因火在砚底,不得不如此做高,何必将火做在砚底?砚旁配一炉,炉下安足,上安铜丝罩,使火气透入砚底,砚即可热,炉也可烧香,此炉或做方形或做何形,可做样呈览,钦此。

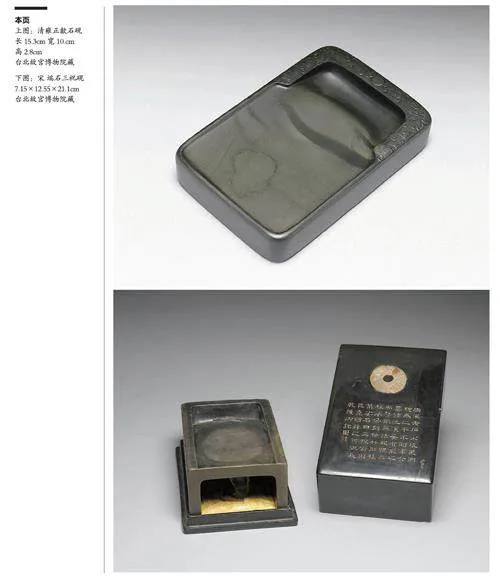

从形制上看,长方形砚是明清的主流砚式之一。砚底无足亦无侧墙,重视砚面砚池与砚堂的各种形式,如凤池、括囊、井田砚等,并且赋予各种意涵。甚至不分砚池与砚堂,呈现砚石本身自然的纹理。

上海博物馆馆藏有一方长方形陈洪绶铭端砚,长方形抄手式,砚堂微凹。砚的左侧有行书铭:“吾身与子惜如玉,恩之金谷则取辱。老莲。”书法骨气洞达,流畅自然。砚上题铭始于汉代,经唐宋的渐兴,于明清时期达到高潮。题铭往往表达文人的认知、感悟、志向等思想情感。此砚上的题铭抒发了陈洪绶视金银钱备、高官厚禄为耻辱的清风亮节。

清代画家、书法家、篆刻家高风翰(1683-1749年)平生癖好收藏砚石,据说最多时达千余方,且又择其佳品镌刻铭跋,将题署的心爱之砚加以收集,着成《砚史》四卷。全书收砚165方,所拓砚图112幅,据说最初是用彩墨拓印,并在模糊处用笔勾勒填补。清朝另外一名臣大学士纪晓岚的书斋有“九十九砚斋”之称,足见其藏砚之丰。其砚台收藏主要收入《阅微草堂砚谱》一书当中,该书以拓片形式著录其藏砚约百余方。值得一提的是,砚谱前附有一幅纪昀的持砚半身像,此像描绘年老的纪晓岚,面容和蔼,左手持一砚于胸前。这幅遗像是由纪昀的表弟,画家张赐宁(号桂岩,1743-1817年)所画,生动而准确地传达出纪昀“砚痴”的形象。