谷女清溪

2024-11-07鲁子雄

听见溪水的声音,看见一棵苍老的古树,浑身缠满青绿的藤蔓,略显几分古朴,在阳光下摇曳生姿。几株还未醒来的枯木,高高的枝条和青藤纠缠在一起。另一树高枝,横空斜出一抹生机盎然的绿,掩映一弯青石铺筑的小径,连接曲折向上的青石阶梯,一直伸向高远的蓝天石阶向西一转,看见溪流一侧的巨石上刻着“清泉石涧”,谷女溪就是从陡峭的石涧上飞流而下的,它陡折迂回,时而撞击岩石,时而穿越石桥,时而跌入谷底,洁白如练,飞花溅玉。

就着一道冰清玉洁的溪水,我踏上了寻访位于弥渡县红岩镇的谷女胜景的小路。沿着林间的石梯迂回向上,清溪两岸,树木葱郁,曲径通幽。漫步其间,看山花吐艳,听溪水欢鸣,赏泉路蜿蜒,悟鸟鸣啁啾,沐清风徐徐……

一段斜缓弯曲的青石步道,深入一片绿林。溪流一侧的山林间,静卧着一块被迎春花和枯藤掩藏的沧桑岩石,透过零星金色的花朵,隐约可见岩石上题刻“竹林清风”。令人神清气爽、心情怡然。

伴一缕向晚的竹林清风,在竹林的入口处、小路的一侧,遇见一座供游人休憩的亭子,朱漆的栏柱,青瓦阁顶,风格古朴,与附近溪畔的几畦翠绿的菜园天然成画,十分娴静。“绿竹入幽径,青萝拂行衣”,在绿林中漫步,竹意盎然,鉴赏修竹遗世独立、宁折不弯的清高傲骨,品读绿林清新淡雅的韵味。不远处,夕阳正浓,一处荒废多年的民舍院落显得沧桑而落寞,为这傍晚的景致平添了几分诗意。

走完清幽的竹林,依着山势,又是一级一级的石梯,登完阶梯,地势开阔起来,眼前豁然开朗,俨然是一处世外桃源,在南边紧靠小径一侧的平台石凳上小憩,尘世的喧嚣与烦躁,已被绿水轻风、田园花海、鸟鸣溪声所消融。

这是一处野趣十足的田园风光,南北两面平缓的山岗和斜阳下高耸的山峰形成一个温顺的山坳,弯弯曲曲的青石步道依着山坳里一丘月牙形的梯田一直伸向西边的山崖,把山坳分割成不太规则的两半。

谷女溪从西边山崖上顺着青石步道北侧缓缓流下,在山坳里平静下来。它时而轻轻流荡,时而在平缓处积成一片片宽阔的水洼,时而又顺着小坎跌落,形成几段微型的银色瀑布,伴着簌簌的鸣响,营造出乡野的温柔。溪路上那些平静的水洼里,有躺着未开的睡莲,有布满绿色的水藻和苔藓,加上水边繁茂的绿草和几块露出水面的顽石,更增添了几分原始的野趣。

几声清脆的鸟鸣,从小溪北边一棵挺拔的红椿树上落下。循声望去,在几枝树杈上,果然筑有一个精美的鸟巢,小鸟的歌声就是从鸟巢里散落下来的。

往溪流北面沿阶梯向上,是双龙潭(黑、白龙潭),潭水分上下两潭,上潭为白龙潭,下潭为黑龙潭。传说,每遇雷雨天气,常有黑白双龙的虚影浮现于龙潭上空,因而得名“黑白龙潭”。这双龙潭是古代白崖城及如今的古城村最重要的饮用和灌溉水源,上下两潭皆有泉眼,常年清泉喷涌,流淌不息,汇聚成谷女溪和古城村姊妹海塘的源头,双龙潭水面宽阔,澄澈如镜。此时正值早春时节,双龙潭底的青苔,加上潭边绿荫掩映,它们宛如两块精美的碧玉,镶嵌在谷女溪北岸的缓坡上。龙潭四周山川灵秀,峰多石怪、松柏满坡,野趣横生,令人心旷神怡,流连忘返。

双龙潭的上面,是一排风格古朴的长亭,名为“听龙亭”。置身其中,身边山风习习,耳畔泉声淙淙,极目远眺,天高云淡,芳草萋萋,绿树森森,瞬间疲惫尽除,烦恼烟消,倍觉身心明澈。据传,若遇阴雨天气,游客在亭中小憩时,耳畔定会传来无数道苍老低沉的龙吟之声,间杂着雨声、风声、泉声,从谷女寺前的濯缨潭或亭下的古龙潭传来,加上四周云气缥缈,雨雾迷蒙,恍若果真有龙神显圣,令人心生敬畏。

站在听龙亭旁向南远望,眼前的山坳就是谷女花海,它以乡野风光为主调,极力展现自然与原生态的和谐美,是游客愉悦身心、赏花留影的休闲佳境。山坳南有青山遮掩,北有双龙潭清流潺潺,倒映天光云影,西有谷女寺钟磬声声,常年云气缭绕,四季绿肥红瘦,所植花色浓淡相宜,繁花次第开放,花期不断,花品五彩缤纷,四时花香萦回。花海内更有曲折小道盘绕于花海丛中,蜿蜒于花香之间。

山坳里的各类花木,似醒非醒,仿佛还在梦乡,有一些耐不住寂寞的花木,零零星星地盛放,温软而静美,在早春里徜徉。春天的到来,终究不可阻挡。山坳里一层一层向上的梯田,已被金色的菜花铺满,在夕阳下荡漾着层叠的浪,更为显眼的是,几株粉红的桃花,在菜花的金黄里鹤立鸡群,满树春光。踯躅于金色的花海,透过几缕春风,仿佛看见,几支柳条,已张开了眉眼。

怀着眷恋的感伤,离别谷女花海。继续在步道与阶梯的反复交替中向着西边的山崖前行。

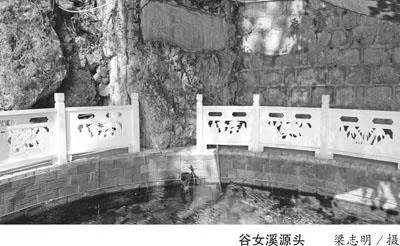

沐一道残阳,袭一地花香。在小径消逝的地方,隐约出现一些洁白的石崖,这是人工雕琢的几块石崖,往西再远一点,仿佛有寺宇巍峨。紧挨石崖的上方,是一道稳重的石拱桥,桥孔里有溪水缓缓流下。就在走近石崖的地方,平缓的石板步道已是尽头,向南登上几级陡峭的石阶,就登上一个平台,往南是一个较宽的停车场,连接着通往山下的柏油公路。往北漫步就上了石桥,桥面宽阔,往东凭着桥栏眺望,眼下是谷女花海的绚丽多彩,再远就是与白崖古城相连的万顷田野和片片村落,茫茫苍苍地连接到天边的远山。转身向西,是白崖飞瀑,一帘雪白的瀑布从数丈高的崖顶飞流直下,落入幽深的黄龙潭底,再漫过拱桥的桥孔流入谷女花海。黄龙潭是谷女溪的主要源头之一,由无数不规则的石块镶嵌潭壁,深约数丈,两侧有人工雕琢的白色石崖点缀,正前方石板雕栏,蔚为壮观。相传,曾有一条小黄龙久居潭中,并常常化身为一个风度翩翩的黄衣少年巡游人间,驱旱除涝,扶助弱小,护佑苍生,并与谷女寺周边的黑龙、白龙、青龙共同执掌白崖地区的风雨时序,轮流为当地行云布雨、消灾降福,护佑当地风调雨顺,五谷丰登,四季平安,千百年来一直在民间具有良好的口碑。

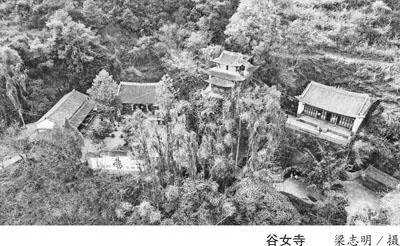

离开黄龙潭,往南行约20米再折向西北斜缓的石阶向上,就到了谷女寺。谷女寺也称谷鸟寺或谷米寺,又名高娘寺。寺建于莲花岩上,坐西北、向东南,站在寺前,可览良田美池,弥川烟景。原有正殿3间供奉三世佛祖、白衣观音和龙王神位,扩建于明万历十三年(1585年),现建筑修缮于光绪二十六年(1900年),寺宇古朴典雅,彰显明清风格。关于谷鸟寺之名,应源于这里布谷鸟比较多,而谷米寺则有说法:寺中有清泉,泉内有米涌出。另据史载,谷女寺还是南诏王的避暑行宫,规模宏大,殿宇轩昂。明万历《赵州志》称此为赵州八景之一,现为弥川名刹,被誉为弥川避暑胜地。

濯缨潭是谷女溪的主要源头,又名谷女泉,也称龙潭,因潭边高古嵯峨的巨石之上镌刻署名“少峰”所书的“濯缨、振衣”题刻而得名。一年四季,总有甘冽的泉水自古崖巨石之下涌出,清净游客身心,福泽苍生碧野,即使大旱之年亦不枯涸,因而被当地百姓奉为神灵之泉。历代文人墨客对“濯缨潭”赋予了深厚的历史文化内涵,“濯缨”二字源于明万历年间大理府弥渡通判章曰慎诗《游谷鸟寺》:“揽辔彩云城,寻幽白石阬;山将龙作镇,寺以鸟为名;石幻莲花座,风翻贝叶经;逢僧双树下,煮茗话三生;诸天从落莫,此地即蓬瀛;峭壁堪题韵,寒泉可濯缨;野烟千树暝,落日半川明;欲去重回首,弥增栖隐情。”另有濯缨潭泉眼正上方,镶嵌的大理石碑刻有正体阴刻楷书“天开玄窍万历乙酉闰(1585年)、江右李材书”石刻,距今已400多年的历史。

谷女寺观音阁的“底座”,是一朵惟妙惟肖的“石莲花”,被当地信众尊称为莲花石,它不但承载着信众对观音菩萨的虔诚信仰,还寄托着当地百姓祛病消灾、幸福安康的美好愿望。在白崖坝子流传着这样一种风俗:凡有人家生下小孩后,为给孩子祈求一个美好的未来,家中长者会备上香烛表文,前往莲花石下虔诚祈祷,请求观音赐名,终生护佑。求名者通过摇取观音灵签,择取签书上的吉祥偈语作为乳名,甚至刻石为铭,以作为菩萨赐名降福的见证。关于这一风俗,莲花岩上的石刻“姚氏花童祈名于石名曰石长生”就是最好的佐证。

“龟驮莲花”,是谷女寺的神来之笔。从观音阁南面不远的地方看“莲花岩”,宛如龟驮莲花。祥瑞东来,莲花石法相庄严,如古莲含苞待放,神龟石形神兼备,有百年古藤自神龟“鼻孔”穿越而过,仿佛要将神龟牢牢地拴系在石莲之上。一只庄严的神龟,驮着盛开的“莲花”,自白崖城上空遨游而来,最终停歇在谷女寺旁,化为玄武神龟与万年石莲,与谷女寺相互辉映,成为一处独特的观景之地。

濯缨潭石崖的上边,是当地民众祭祀龙王水神的龙王殿,它与莲花岩上的观音阁和观音阁南边的大雄宝殿组成了谷女寺的庙宇群落,它们和谐天成,默默地展示着一种历史人文的空灵之气。

夕阳西下,暮色渐浓,虽对美景有着依恋和不舍,但也要踩着柔和的夕阳走向归途。山下村庄的炊烟再次袅娜,倦鸟归林,牛羊回村,面朝落日,我挥一挥手,道别一瀑清溪的温婉鸣响……