数字乡村发展能使农村居民更幸福吗?

2024-11-06巫强胡蕾

[摘 要:中国进入新发展阶段,人民对美好生活的向往更趋向高级化与多样化,提升农村居民幸福感是全面推进乡村振兴的一个落脚点。文章匹配县域数字乡村指数和中国家庭追踪调查(CFPS)数据,实证检验数字乡村发展对农村居民幸福感的影响。基准分析结果表明,数字乡村发展显著提升农村居民幸福感;机制分析表明,数字乡村通过满足物质性需要、心理性需要和社会性需要提升农村居民幸福感;进一步分析发现,乡村经济、生活、治理数字化通过提高收入、促进生活便利和增强政府公信力来提升农村居民幸福感,而新冠疫情弱化了数字乡村发展对农村居民幸福感的提升效应;异质性分析发现,数字乡村发展对中青年和男性群体的幸福感提升作用更强。文章结论为持续实施数字乡村发展行动、提升农村居民幸福感提供了政策启示。

关键词:数字乡村;幸福感;农村居民;物质性需要;心理性需要;社会性需要

中图分类号:F323;F49 文献标识码:A 文章编号:1007-5097(2024)11-0064-11 ]

Can the Development of Digital Villages Enhance the Well-being of Rural Residents?

A Perspective on the Pursuit of a Better Life

WU Qiang1a, 1b, HU Lei1a, 2

(1. a. Yangtze River Delta Economic and Social Development Research Center; b. Jiangsu Digital Economy Research Institute,

Nanjing University, Nanjing 210093, China;

2. Rural Revitalization Teaching & Research Department, Party School of

Anhui Provincial Committee of C.P.C (Anhui Academy of Governance), Hefei 230022, China)

Abstract:As China transitions into a new phase of development, the aspirations of its populace for an improved quality of life are becoming increasingly sophisticated and varied. Enhancing the well-being of rural residents is a central objective in the comprehensive advancement of rural revitalization initiatives. The essay employs the County Digital Village Index in conjunction with data from the China Family Panel Studies (CFPS) to empirically examine the impact of the development of digital villages on the well-being of rural residents. The benchmark analysis results reveal that the development of digital villages significantly enhances the well-being of rural residents. Mechanism analysis indicates that digital villages contribute to the well-being of rural residents by fulfilling their material, psychological, and social needs. Further analysis reveals that the digitalization of the rural economy, lifestyle, and governance boosts the well-being of rural residents by increasing income, promoting convenience, and bolstering government credibility. However, the COVID-19 pandemic has attenuated the positive effects of the development of digital villages on the well-being of rural residents. Heterogeneity analysis indicates that the positive impact of the development of digital villages on well-being is particularly pronounced among middle-aged, young, and male demographics. The conclusion of this essay provides policy insights for the sustained implementation of digital rural development initiatives, aimed at further improving the well-being of rural residents.

Key words:digital villages; well-being; rural residents; material needs; psychological needs; social needs

一、引 言

我国已进入高质量发展阶段,以满足人民日益增长的美好生活需要为工作的出发点和落脚点,而人民生活需要得到满足能获得主观上美好的体验和感受,幸福感得以提升[1]。党的二十大报告指出,“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。“三农”问题是全面建设社会主义现代化国家的短板和关键,提升农村居民幸福感成为全面推进乡村振兴与农业农村现代化的重要议题。

影响幸福感的因素很多且彼此之间相互交织,具体可概括为三类:第一类是个体特征,包括年龄、性别、性格、受教育水平、工作状况等[2-3];第二类是家庭特征,包括子女的性别与数量[4]、配偶与家庭成员关系[5]、家庭结构[6]等;第三类是社会特征,包括经济发展[7]、社会公平[8]、社会保障[9]、生态环境[10]等。已有文献多从某一个特征切入探讨其对幸福感的影响,少有文献解构幸福感来源于满足多层次的需要。随着经济社会发展阶段的转变,人民群众对幸福感的理解和追求也随之改变。当前,人民对美好生活的需要呈现多样化、多层次、多方面的特点,这不仅体现为人民群众对物质生活提出了更高要求,而且体现为人民群众对民主、法治、公平等方面的强烈要求。习近平总书记指出,人民群众期盼有更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障及更丰富的精神文化生活等[11]。这些需求涵盖了人民日常生活的各个层面,包含人民对物质、心理、社会三个层面的需要。因此,本文结合新的历史方位下人民群众对美好生活的需要,构建幸福感来源的理论框架,提出幸福感来源于最基础的物质性需要、较高层次的是心理性需要和社会性需要。而数字乡村发展能否通过满足多层次的需要而提升农村居民幸福感,是本文想要回答的问题。

党中央高度重视数字乡村发展的顶层设计。2018年中央一号文件首次提出“实施数字乡村战略”,意味着中国农业农村信息化进入了全面提升的数字乡村阶段。2019年中共中央办公厅印发的《数字乡村发展战略纲要》更为新时期乡村振兴提供了数字化发展路径。2024年中央一号文件要求持续实施数字乡村发展行动。在相关政策推动下,以物联网、大数据、云计算等为代表的新一代信息技术在农业农村广泛应用,深刻影响着农村居民的幸福感。学术界围绕数字经济对居民幸福感的影响展开深入研究,其大多聚焦于城市层面,考察数字普惠金融或互联网使用对居民幸福感的影响[12-14]。仅有少数研究基于乡村视角探讨了数字乡村发展对农民收入[15]、农户创业[16]和农村居民消费[17]等方面的影响。张岳和易福金(2023)[18]研究发现,乡村治理数字化转型对农村居民幸福感有提升作用;吴本健等(2023)[19]指出,农村电子发展提升了农村居民的主观幸福感。上述研究虽与本文思路较为接近,但其更多侧重数字乡村发展的单个方面,对农村居民幸福感的整体影响关注较少,本文则主要聚焦国家战略对农村居民幸福感的总体效应。综合上述文献可知,目前系统考察数字乡村发展与农村居民幸福感关系的研究相对较少,且缺乏更细致、更权威和更全面的数据验证数字乡村发展的幸福效应;此外,对数字乡村发展的经济维度、生活维度与治理维度提升农村居民幸福感的机制也缺乏深入的讨论和细致的实证研究。

鉴于此,本文将2020年《县域数字乡村指数》与中国家庭追踪调查(CFPS)数据进行匹配,从物质性需要、心理性需要和社会性需要三个层次阐释幸福感的来源,全面考察数字乡村发展对农村居民幸福感的影响与作用机制。与现有研究相比,本文可能的边际贡献在于三方面:第一,基于新发展阶段人民对美好生活的需要,解构农村居民幸福感的来源,提出农村居民幸福感来源于满足多层次的需要,丰富了传统幸福感来源的理论研究;第二,使用《县域数字乡村指数》与CFPS的匹配数据,将县域作为基本单元衡量数字乡村发展水平,具有直接触达基层优势,为数字乡村发展提升农村居民幸福感提供微观数据支撑;第三,从数字技术嵌入乡村的不同领域入手,全方位考察乡村经济、生活、治理数字化提升农村居民幸福感的影响机制,拓展数字乡村发展对农村居民幸福感作用渠道的实证研究。

二、理论分析

(一)数字乡村发展对农村居民幸福感的影响分析

数字乡村发展是数字要素在乡村的全面运用,全方位的数字化放大了数字要素的乘数效应,扩大了农业生产边界,推动了农业产业链现代化[20],促进了资源在城乡之间优化配置[21],缩小了城乡差距[22],从而提升农村居民幸福感。

从数字技术运用的不同领域看,首先,乡村经济数字化通过实施“数商兴农”与“互联网+”农产品出村进城工程,拓宽农产品销路,为农村居民提供更多就业创业机会[23],从而提升幸福感;其次,乡村生活数字化为农村居民带来了更多信息获取途径,通过在线平台获取知识,实现线上问诊,共享优质公共资源,生活更加高效便捷,进而提升幸福感[24];最后,乡村治理数字化则利用互联网平台,创新治理方式,增强农村居民的参与感,提高治理效率,以此提升幸福感[25]。综上,数字乡村发展基于乡村经济、生活、治理三个维度提升农村居民幸福感。由此,本文提出假设1。

H1:数字乡村发展能够显著提升农村居民幸福感。

(二)数字乡村发展影响农村居民幸福感的作用机理

1. 数字乡村发展与物质性需要

当前,农村地区物质条件虽得到极大改善,但城乡差距仍然明显,这成为影响农村居民幸福感的重要因素。提高收入使得农村居民能够购买高品质产品与服务,从而满足物质性需要,进而提升幸福感,是数字乡村发展的一个重要目标,其具体路径可归纳为四个方面:第一,数字乡村推动农业生产方式变革,利用物联网、智能装备、遥感监测等发展智慧农业,对土地施肥、灌溉等进行精细管理,提升农产品品质,提高农业生产效率,促进乡村产业高质量发展[26],推动农村居民就业创业,拓宽农村居民增收致富渠道[27-28];第二,数字乡村推动农业经营模式变革,借助互联网平台销售,打通城市与乡村商品的双向流通,激活乡村农产品消费市场,促进农民增收[29-30];第三,数字乡村推动流通方式变革,实现农产品的精准配送,拓展农产品增值空间,让农户共享增值收益[31-32];第四,数字乡村发展带动数字普惠金融发展,为农民创业提供资金保障,显著促进包容性增长[33]。由此,本文提出假设2。

H2:数字乡村发展通过满足物质性需要提升农村居民幸福感。

2. 数字乡村发展与心理性需要

得益于我国经济快速发展,农村居民物质性需要得到很大满足后,其心理性需要的重要性也就逐步凸显,日益成为农村居民幸福感的重要来源之一。根据社会比较理论,心理性需要的满足来自尊重与自我实现的需求。当个体在人际交往中获得认可与尊重时,凭借自己的努力实现个人的理想与抱负,幸福感得以提升[34]。一方面,农村居民借助数字化社交平台加深与外界的交流,更广泛地参与社区公共事务,扩展社会网络和影响力,获得更多的认可与尊重,从而提升幸福感[35]。另一方面,数字乡村发展为农村居民提供更广泛的信息获取渠道,了解更多市场信息,有助于提升经营决策能力;农村居民还可以通过远程教育与在线培训等形式,增强专业技能,更有机会成为自己所期望的人,从而满足心理性需要,提升幸福感[36]。由此,本文提出假设3。

H3:数字乡村发展通过满足心理性需要提升农村居民幸福感。

3. 数字乡村发展与社会性需要

在城乡发展不平衡的背景下,农村居民对发展机会公平的期盼尤为强烈,同时,农村养老与医疗等社会保障体系尚不完善。因此,促进社会公平、健全社会保障体系等社会性需要也成为农村居民幸福感的重要来源之一。一方面,数字乡村发展弥补了城乡“数字鸿沟”,可以有效消除“信息不对称”问题,在一定程度上为农村居民提供均等化的平台和机会,从而提升其社会地位,缩小城乡之间的差距,以此促进社会公平[37];另一方面,数字乡村发展通过数字化技术的应用,促进社会保障服务的全面化和透明化,拓展服务渠道和方式,增强社会保障体系的可及性和包容性,从而健全社会保障体系[38]。由此,本文提出假设4。

H4:数字乡村发展通过满足社会性需要提升农村居民幸福感。

三、数据、模型与变量

(一)数据来源

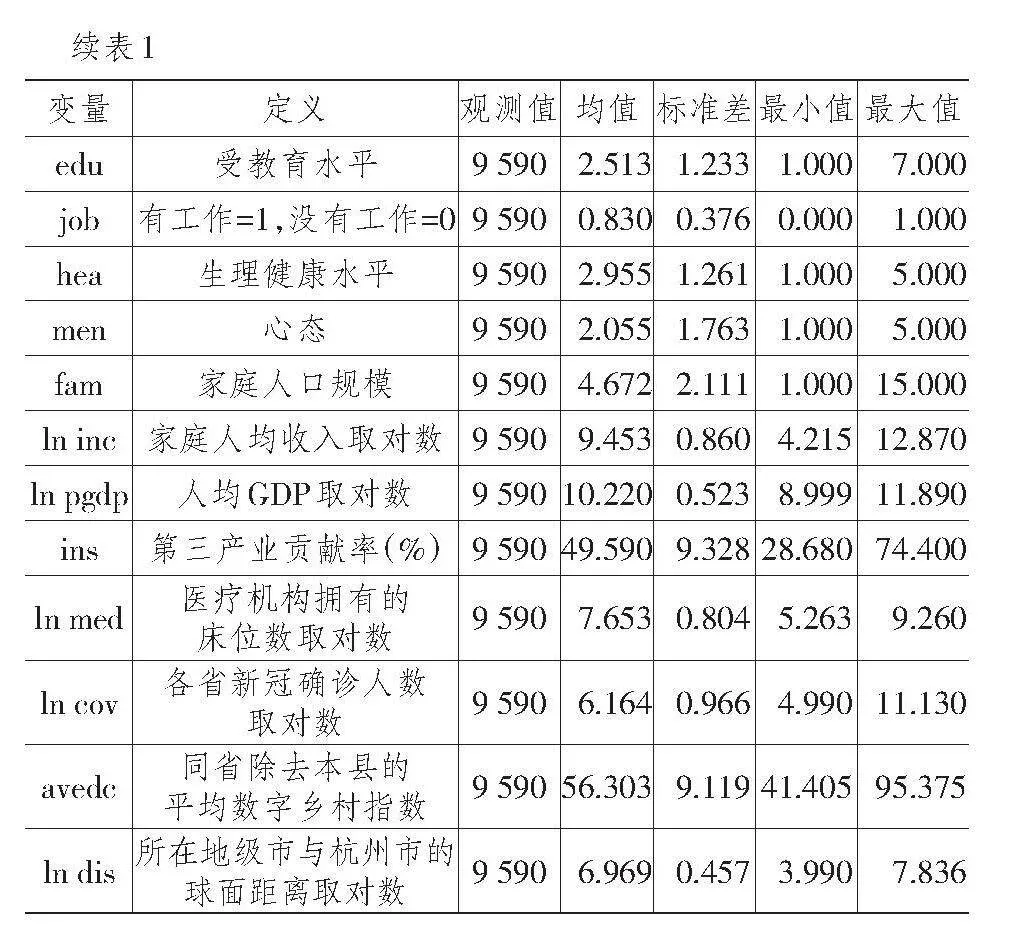

本文主要使用两套数据:一是北京大学新农村发展研究院和阿里研究院共同编制的《县域数字乡村指数》,该数据以县域为基本单元,全面考量乡村基础设施、乡村经济、乡村生活、乡村治理四个方面因素,以此构建县域数字乡村指标体系,对2018—2020年我国县域数字乡村发展情况进行全面评估(1);二是中国家庭追踪调查(CFPS)数据,该数据每两年调查一次,采用分层随机抽样的方法,覆盖了我国31个省份(不包括港澳台地区),较为全面地反映中国家庭与个体的社会经济状况,目前可得最新年份为2020年。本文将2020年上述两套数据按照县域进行匹配,根据户口信息得到9 590个农村居民样本。此外,县域层面控制变量数据来源于2021年《中国县域统计年鉴(县市卷)》。

(二)模型设定

为验证数字乡村发展对农村居民幸福感的影响,同时检验乡村经济、乡村生活和乡村治理三个维度数字化能否影响农村居民幸福感,本文构建基准模型如下:

[hapijk=α0dck+β0Xi'+λ0Zj'+γ0Wk'+δk+εijk] (1)

其中:下标i、j、k分别代表个人、家庭和县域;被解释变量hapijk表示k县j家庭i个人的幸福程度;核心解释变量dck是k县数字乡村指数,后续将其细分为三个维度,即乡村经济数字化(cedk)、乡村生活数字化(cldk)和乡村治理数字化(cgdk);Xi'、Zj'、Wk'分别表示个人、家庭、县域层面控制变量;δk表示县域固定效应;εijk表示随机扰动项。本文将标准误聚类到省级层面,可以有效避免同省农村居民间的相关性导致结果有偏的问题。

(三)变量定义

1. 被解释变量

本文被解释变量为幸福感(hap)。采用分类有序变量对农村居民幸福感进行测度。2020年CFPS问卷中设有问题“您觉得自己有多幸福”,受访者从0分到10分中选择,0分代表最低,表示非常不幸福,10分代表最高,非常幸福。

2. 核心解释变量

本文核心解释变量为数字乡村指数(dc),采用《县域数字乡村指数(2020)》衡量数字乡村的发展水平[39]。本文从数字乡村指数的四个细分维度中选取了三个指数,即乡村经济数字化指数(ced)、乡村生活数字化指数(cld)和乡村治理数字化指数(cgd),将其作为解释变量一同纳入实证分析,着重分析数字技术渗透经济领域、生活领域和治理领域的不同机理。

3.控制变量

本文尽可能多地控制除解释变量之外可能影响农村居民幸福感的因素,结合已有研究,共选取三个层面控制变量。其中:①个人层面包括性别(sex)、年龄(age)、婚姻状态(mar)、学历(edu)、工作情况(job)、生理健康水平(hea)、心态(men);②家庭层面包括家庭规模(fam)和家庭人均收入(ln inc);③社会层面包括人均GDP(ln pgdp)、产业结构情况(ins)、医疗卫生水平(ln med)和新冠确诊人数(ln cov)。

各变量具体含义及对应的描述性统计结果详见表1所列。

四、实证结果及分析

(一)基准模型回归结果

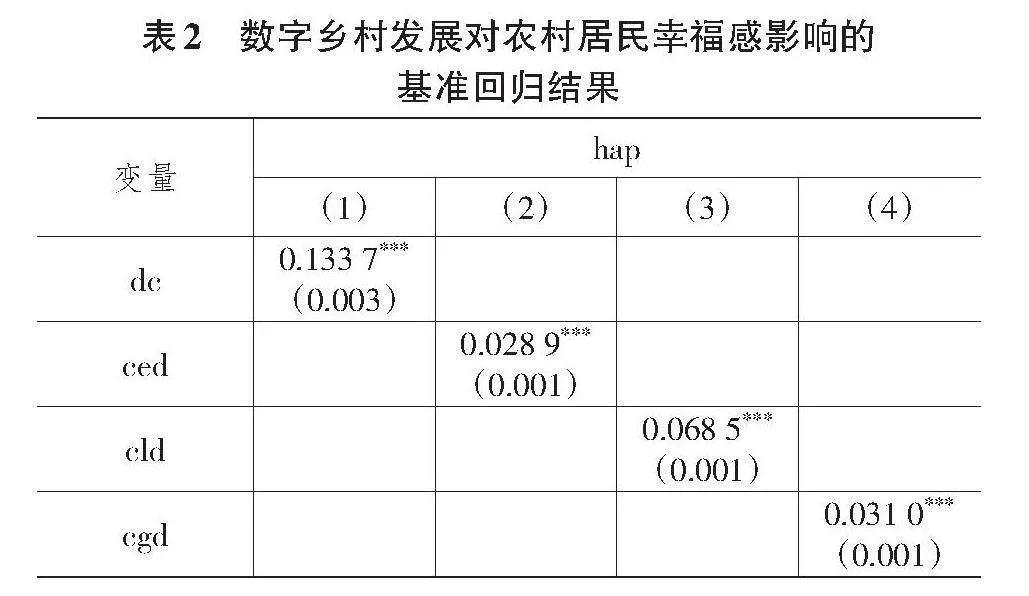

由于被解释变量幸福感为有序变量,因此,本文采用有序Probit模型。表2展示了基准回归结果:第(1)列显示,数字乡村发展的估计系数在1%的水平上显著为正,表明数字乡村发展能够提升农村居民幸福感;第(2)至第(4)列显示,数字乡村各维度指标系数均在1%的水平上显著为正,表明乡村经济、生活、治理数字化都能提升农村居民幸福感。这可能是由于乡村经济数字化催生出新产业、新业态,拓展农产品销售渠道,提升农产品知名度,带动农村居民就业创业,从而提升幸福感;乡村生活数字化使农村居民生活更加便捷,信息获取渠道拓展,幸福感得以提升;乡村治理数字化发展是通过建立在线服务平台,提高乡村治理效率,使得幸福感增强。表3中边际效应分析结果表明,数字乡村发展对幸福感较高的人群存在显著的正向边际效应,即当农村居民初始幸福感评分越高时,数字乡村总指数与各维度分指数每增加一个单位,农村居民幸福感提升一个单位的概率也越大。

(二)稳健性检验

1. 解决内生性问题:构建工具变量的CMP估计

本文被解释变量是个人层面主观的幸福感,解释变量是县域层面数据,反向因果导致的内生性问题总体上不严重。为避免遗漏变量导致的内生性问题,本文尽可能在模型中加入控制变量及县域固定效应,同时,还采用工具变量法解决可能存在的内生性问题。本部分参照通常做法,为数字乡村指数构建两个工具变量。第一,选取当年同省剔除本县域的平均数字乡村指数(avedc)作为第一个工具变量。同省其他县域的平均数字乡村指数不会受该地区农村居民幸福感的影响,满足外生性的条件;而同省其他县域的平均指数与本县域的数字乡村指数有较强的相关性,满足相关性的假设。第二,选取农村居民所在地级市与杭州市的球面距离(ln dis),作为数字乡村发展的第二个工具变量。原因如下:数字乡村指数很多基础指标是来源于杭州的阿里研究院,并且杭州数字经济高度发达,对数字技术有显著的溢出和扩散效应。因此,各地区数字乡村发展水平与其离杭州市的地理距离有关,但是与农村居民幸福感无关,满足工具变量的条件[33]。

鉴于前文基准回归采取有序Probit模型,不能直接对其使用工具变量法,故本部分参考Roodman(2011)[40]的做法,将工具变量与条件混合过程(CMP)估计法结合起来,这能有效解决有序Probit模型的内生性问题。表4报告了相应回归结果:从第(1)列结果可以看出,同省其他县域平均数字乡村指数的系数在1%的水平上显著为正,说明同省其他县域平均数字乡村指数越高,该县域的数字乡村指数就越高;第(3)列结果显示,所在地级市离杭州市的球面距离的系数在1%的水平上显著为负,说明离杭州距离越远,数字乡村指数就越低;第(2)列和第(4)列结果均表明,采用工具变量法之后,数字乡村发展对农村居民幸福感的影响仍在1%的水平上显著为正,说明基准结果的稳健性。表4中弱工具变量检验结果显示,F值远远大于10,最小特征值统计量大于10%的临界值,表明不存在弱工具变量问题。

2. 替换估计方法

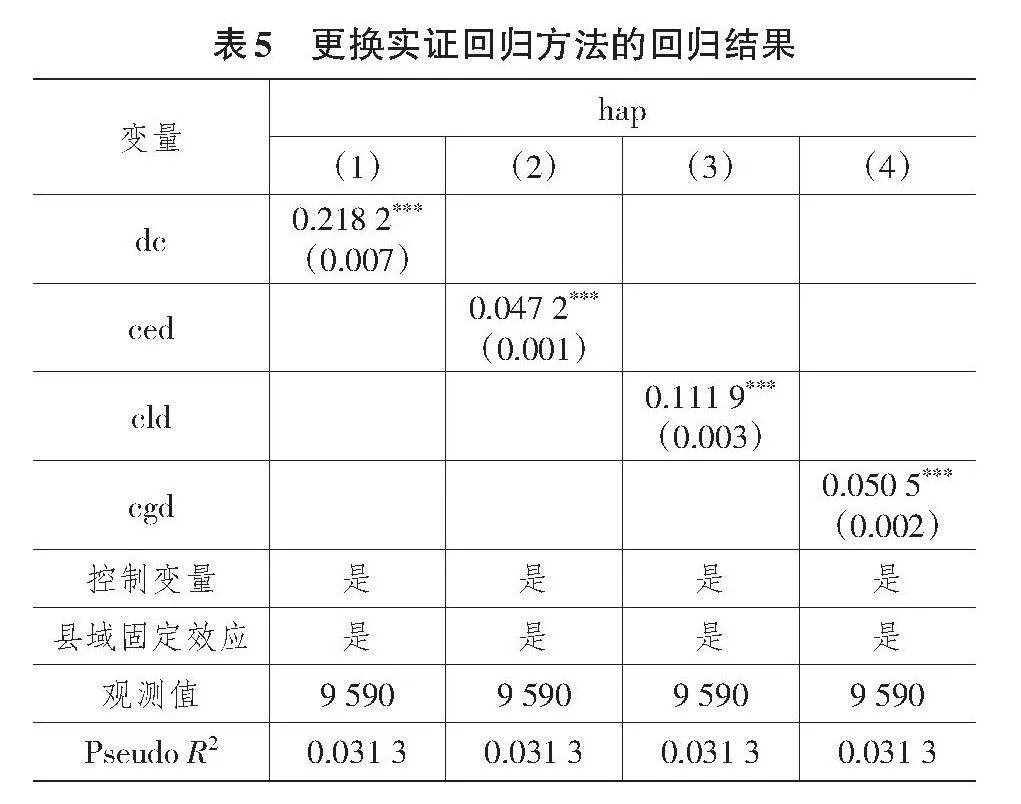

本部分采取更换估计方法检验回归结果的稳健性,表5展示了使用Ologit模型的回归结果。结果显示,数字乡村指数及各维度指数的系数在1%的水平上显著为正,说明数字乡村发展对农村居民幸福感的提升有明显的正向作用,证明基准回归的稳健性,支持了H1。

3. 替换被解释变量

为了克服个人对于幸福等级主观上的差异,本部分采用幸福感哑变量hap1替代有序变量进行回归,将幸福感评分高于平均分的称为“幸福”,赋值为1;将幸福感评分低于平均分的称为“不幸福”,赋值为0。因为被解释变量是虚拟变量,本部分采用Probit模型进行回归。表6结果显示,数字乡村各指标的系数均在1%的水平上显著为正,表明数字乡村发展对农村居民幸福感有明显促进作用,由此证明了基准回归结论的稳健性。

4. 调整样本数据

(1)纳入2018年样本。为了进一步验证结论的可靠性与普遍性,本部分将2018年的两套数据进行匹配,用2018年样本进行重新检验。表7中第(1)至第(4)列结果表明,数字乡村发展及各分维度指标提高对农村居民幸福感具有正向促进作用,进一步论证了基准回归结果的稳健性。

(2)剔除问卷可信度低的样本。由于CFPS问卷样本是个人的主观回答,因此存在回答不可信的可能性。为此本部分根据调查者对受访者的评价,排除了填写问卷可信度不高的样本,以进行稳健性检验。鉴于2020年CFPS问卷样本中未包含直接询问可信度的问题,本部分选择了“调查者对受访者急于结束调查的程度(评分范围为1~7分)”作为可信度的代理指标,其中,1分表示不急,7分表示非常急。本部分假设4分及以下受访者的回答在可信度上较为可靠。据此进行回归检验。表8结果显示,数字乡村指数及其分类指标均在1%水平上显著为正,与基准回归结果一致。

(3)排除精准扶贫政策的影响。精准扶贫政策为农村居民带来了政策和希望,很可能提升幸福感。因此本部分参考尹振涛等(2021)[13]的做法,剔除位于扶贫改革试验区的农村居民样本进行稳健性检验,排除精准扶贫政策的影响。表9结果显示,各项指数均显著为正,可见基准回归结果的稳健性。

五、机制分析

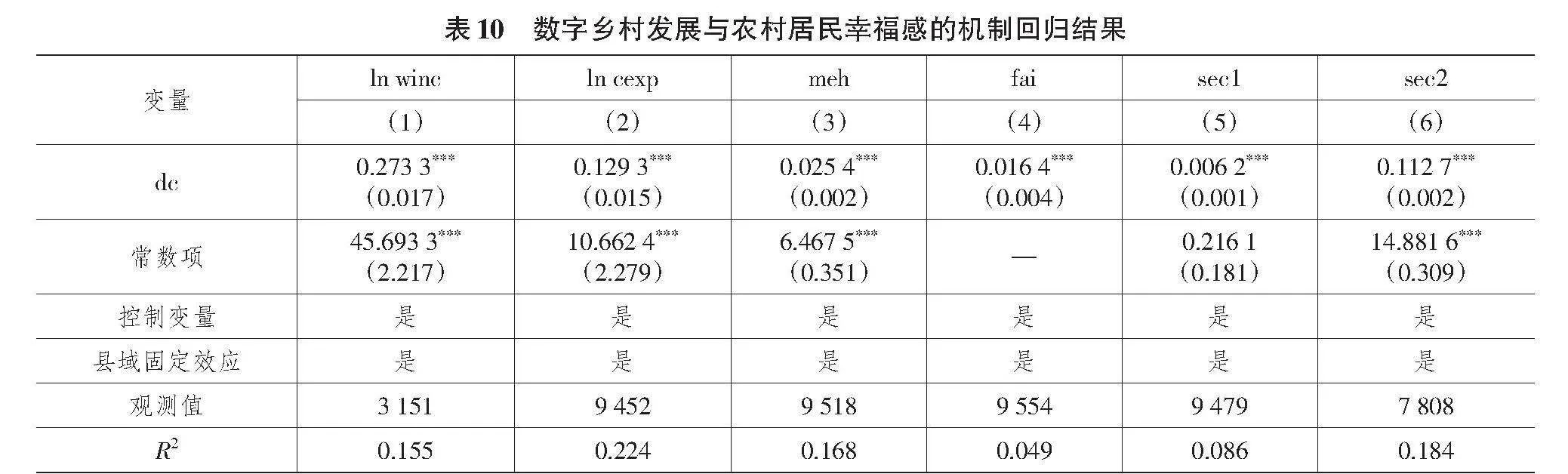

上述的基准回归和稳健性检验充分论证了数字乡村发展能够提升农村居民幸福感,而前文已提出,农村居民幸福感来源于物质性需要、心理性需要与社会性需要。因此,本部分将参考江艇(2022)[41]关于中介效应的检验方法,探讨数字乡村发展是否通过满足不同层次的需要来提升农村居民幸福感。

(一)数字乡村发展与物质性需要

相较于城市居民来说,物质性需要仍然是农村居民重要的幸福感来源。本部分从收入和支出两个角度选取中介变量衡量物质性需要,用问卷中变量“工作总收入(元/年)”的对数值(lnwinc)衡量收入情况,用“文教娱乐支出”的对数值(lncexp)衡量支出情况并进行检验。表10中第(1)列、第(2)列结果显示,数字乡村指数系数在1%的水平上显著为正,表明数字乡村发展对农村居民工作总收入和文教娱乐支出均有显著的促进作用。收入提高意味着农村居民有能力满足物质性需要,支出增加直接代表着物质性需要的满足,因此,数字乡村发展能通过满足物质性需要提升幸福感。一方面,数字乡村发展通过搭建电子商务平台,发展直播销售等新业态、新模式,促进农村居民收入增加;另一方面,数字化金融为农村居民创新创业提供资金保障,以此促进农村居民收入提高,满足物质性需要,从而提升幸福感,由此验证了H2。

(二)数字乡村发展与心理性需要

心理性需要的满足来源于在人际交往中得到周围人的尊重与认可,实现自我价值。当心理性需要得到满足之后,个人的心理健康水平提升,生活更加阳光积极。因此,本部分采用心理健康水平(meh)衡量心理性需要是否得到满足。参照李韵秋和张顺(2024)[42]的做法,选取问卷中的若干问题“我经常感到情绪低落”“我感觉生活无法继续”“我感到孤独”“我感到难过”等6个问题,对其回答进行编码转置,并计算6个问题的平均分得到一个连续变量,数字越大表示心理健康水平越高。表10中第(3)列结果显示,数字乡村指数的系数在1%的水平上显著为正,表明数字乡村发展显著提升农村居民心理健康水平,能够满足心理性需要而提升幸福感,由此H3成立。这充分证明,农村居民通过各种社交平台扩大社会关系网络,增强社会联系,更易产生认同感;同时,通过在线学习平台,提升自身能力,实现自身价值,从而获得心理上的满足,以此促进幸福感的提升。

(三)数字乡村发展与社会性需要

1. 基于社会公平的需要

考虑城乡发展的不平衡,数字乡村发展能否满足社会性需要显得尤为重要。本部分选取社会公平和社会保障两个方面作为社会性需要的中介变量,分别加以验证。选取问卷中的“您的社会地位是?”衡量社会公平(fai),用1~5分进行评分,1分表示社会地位最低,5分表示社会地位最高。表10中第(4)列结果显示,数字乡村的系数在1%的水平上显著为正,这意味着数字乡村发展通过提高农村居民的社会地位,即促进社会公平,满足社会性需要而提升了居民幸福感,由此证明了H4。这可能是因为,数字乡村发展促使要素在城乡之间充分流动,促进城乡公共服务均等化,从而促进社会公平,提升幸福感。

2. 基于社会保障的需要

本部分选取养老保险和医疗保险两个方面作为社会保障(sec)的中介变量。对应于问卷中的问题是“以上任一种养老保险都没有”和“以上任一种医疗保险都没有”,回答是,取值为0,说明没有任何养老保险或医疗保险;回答否,取值为1,说明其拥有一种或以上的养老保险或医疗保险。从表10中第(5)列、第(6)列可以看出,数字乡村指数系数在1%的水平上显著为正,表明数字乡村发展显著扩大了养老保险和医疗保险的覆盖面,有效促进了社会保障的改善。数字乡村依托数字化信息平台,提高保障水平和服务范围,健全社会保障体系,提升幸福感。

六、进一步研究

前一部分全面分析了数字乡村发展从满足物质性需要、心理性需要和社会性需要的维度提升农村居民的幸福感,本部分基于数字乡村发展细分维度研究其提升幸福感的机制,并验证新冠疫情在数字乡村发展影响农村居民幸福感中的调节作用,同时进一步考察数字乡村发展对不同特征农村居民幸福感的影响是否存在差异。

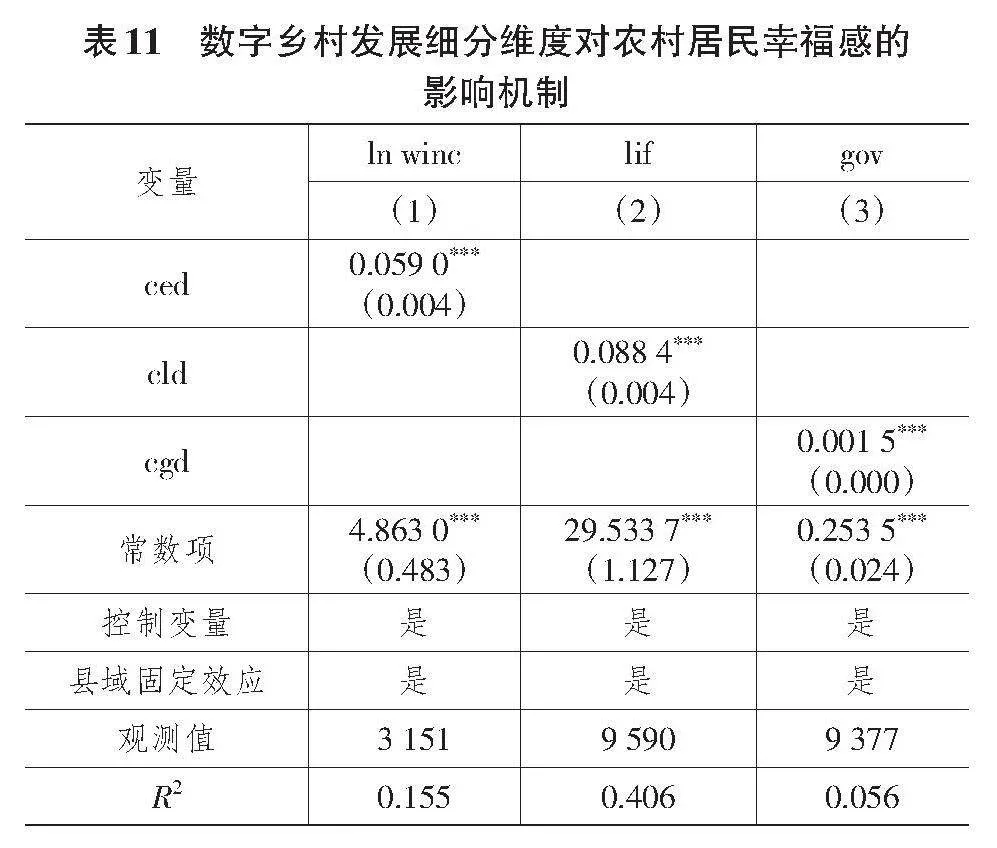

(一)数字乡村发展细分维度提升农村居民幸福感的作用机制

首先,乡村经济数字化发展通过增加收入提升农村居民幸福感。本部分选取“工作总收入”(lnwinc)作为乡村经济数字化提升农村居民幸福感的中介变量。表11中第(1)列结果显示,乡村经济数字化显著提升农村居民的工作收入,进而对幸福感产生正向作用。这说明,乡村经济数字化带动电子商务发展及农村新业态的发展,促进流通效率提高,进而推动一二三产业深度融合,提高农村居民收入,以此增强幸福感。

其次,乡村生活数字化发展通过促进生活便利(lif)提升农村居民幸福感。本部分选取中介变量为“是否移动上网”,并根据回答构建二元虚拟变量。农村居民能移动上网表明其获取信息的渠道增多,缓解了生活信息的不对称。表11中第(2)列结果显示,乡村生活数字化的系数在1%的水平上显著为正,表明乡村生活数字化发展提高了农村居民从互联网中获得信息的能力,拓展了信息获得渠道,由此带来生活便利,从而提升幸福感[43]。

最后,乡村治理数字化发展是通过提升政府公信力(gov)增强幸福感。本文采用问卷中的问题“对本县市政府评价”(gov)衡量政府公信力,并根据回答构建虚拟变量,评价较高,取值为1;评价较低,取值为0。表11中第(3)列结果显示,乡村治理数字化指数的系数在1%的水平上显著为正,表明乡村治理数字化发展有助于政府公信力提升,从而增强农村居民幸福感。乡村治理数字化的实施主体是政府,依托政务平台和网络参与机制,农村居民参与感和获得感增强,由此提升幸福感。

(二)考虑新冠疫情的调节作用

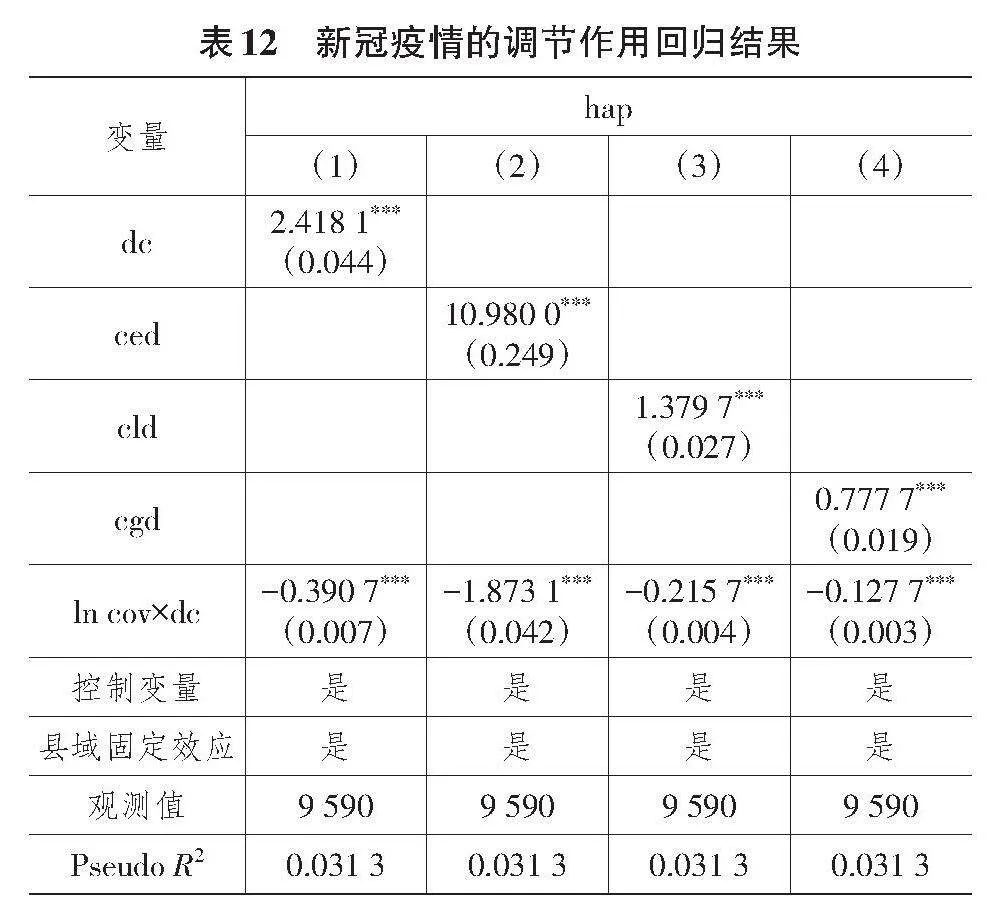

为了进一步说明新冠疫情在数字乡村发展对幸福感提升中的具体影响,本部分将各省份新冠确诊人数作为调节变量,构建各省份新冠确诊人数与数字乡村各维度指标相乘的交互项,考察新冠疫情在数字乡村发展促进农村居民幸福感中的调节作用。表12的结果显示,所有列的交互项系数在1%的水平上均显著为负,说明新冠疫情显著降低了数字乡村发展对农村居民幸福感的提升作用。从交互项系数大小来看,新冠疫情对乡村经济数字化发展提升农村居民幸福感的降低作用最大。这可能是因为,乡村经济数字化发展很大程度上通过促进乡村产业发展、增加就业创业机会、提高农村居民收入提升农村居民幸福感,但该影响渠道在新冠疫情期间则难以实现。

(三)异质性分析

1. 年龄特征

考虑老年人可能存在数字失能问题,本部分按照通常做法将60岁作为划分老年人的标准,将样本分为16~59岁的中青年组和60岁及以上的老年组进行重新回归。表13中第(1)列、第(2)列结果显示,对于16~59岁的中青年组,数字乡村发展对幸福感具有显著的提升效应;而对60岁及以上的老年组而言,数字乡村对其幸福感的影响不显著。可能原因如下:中青年人群能够充分利用数字乡村发展所带来的技术革新、新业态等发展机会,获得更好的农业信息与资源,改善生活质量,从而提升幸福感;而老年人对数字技术的接受度和使用能力相对较低,总体上其估计系数不显著。

2. 性别特征

为验证数字乡村发展对农村居民幸福感的影响是否存在性别差异,本部分将样本分为女性组与男性组并重新回归。表13第(3)列、第(4)列结果显示,无论男女,数字乡村发展的系数均为正,表明数字乡村发展均能提升其幸福感。但从系数上看,男性的幸福感提升作用更强。这可能是因为,相较于女性,男性通常在家庭经济中扮演重要角色,数字乡村发展为其提供了更多资源和支持,促进其收入增加,获得更大的成就感,从而提升幸福感。

七、结论与建议

当前,在全面推进乡村振兴的背景下,“数字乡村发展战略”是对乡村振兴实践难题的积极回应,对于能否顺利实现共同富裕至关重要。本文构建数字乡村发展影响农村居民幸福感的理论分析框架,并利用2020年《县域数字乡村指数》与CFPS的匹配数据,实证研究数字乡村发展对农村居民幸福感的作用机制。研究发现,数字乡村发展以及乡村经济、生活、治理数字化发展均显著提升了农村居民幸福感。机制检验表明,数字乡村发展通过满足多层次的需要来提升幸福感。进一步研究发现,乡村经济数字化发展通过提高收入提升农村居民幸福感,乡村生活数字化发展通过促进生活便利化提升幸福感,乡村治理数字化发展通过提高政府公信力促进幸福感提升。这也正说明数字乡村渗入的领域不同,幸福感的提升渠道也有不同。同时,新冠疫情降低了数字乡村发展对农村居民幸福感的提升作用。异质性分析表明,数字乡村发展对农村居民幸福感的提升作用对中青年和男性人群而言更强。这正说明数字乡村在发展过程中,不同特征的农村居民感受不一,因此,应充分考虑各自不同的需求,以期全面且有效地提升幸福感。

基于以上结论,为加快数字乡村发展步伐,提升农村居民幸福感,本文提出四个方面的政策建议。

首先,加快乡村经济数字化转型步伐,促进农村居民就业创业。本文研究发现,乡村经济数字化转型能有效带动乡村产业发展,促进农民增收,满足农村居民物质性需要,从而提升农村居民幸福感。而现实中我国农业生产数字化水平低,以直播带货、农村电商为代表的新业态占比不高,农业产业链数字化转型程度有限。因此,政府应引导农户大力发展智慧农业,为农户引进农业传感器、水肥一体化等数字设备提供补贴,鼓励农户“小田变大田”,开展智能化、标准化和规模化生产,以促进农产品增产增效增收。同时,要制定各种优惠政策鼓励农业经营主体整合现有资源,围绕乡村地方特色主导产业,借助电商、直播等渠道开展特色农产品宣传等,加快形成社交电商、定制农业等新业态,实现农民增收和消费提质的良性循环,更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

其次,提升乡村治理数字化水平,推动城乡公共服务均等化。本文研究发现,乡村治理数字化促进政府治理效率,提高农村居民对乡村治理的参与感,从而提升幸福感。在现实情况下,农村居民很多时候是在政府驱动下扮演信息的被动接收方角色,很难与村民治理诉求实现有效交融。因此,应遵循乡村治理规律,结合基层党建,探索构建“数字+网格”的乡村治理新模式,把网格服务治理触角覆盖到底,提升乡村公共服务的质量与效率,促进社会公平。同时,一切从人民的角度出发,打造更加简约便捷的“一站式”数字平台,提供适老化的数字产品和服务,利用APP平台和微信群服务等多元化方式,为基层政府与村民搭建沟通交流的桥梁,打通数字赋能基层治理的“最后一公里”。

再次,增强农村居民的数字素养与技能,提升数字生活参与度。本文研究发现,不同年龄的人群在数字乡村中感受不同,说明提升幸福感程度与农村居民的数字素养有关。现实中农村老年居民使用互联网用途相对单一,且频率较低,难以享受数字化服务带来的红利。因此,加快推动数字技术下乡,定期进行宣传教育,开展手机及互联网应用技能培训,重点提高农村老年人的数字生活参与度,防止老年人群出现数字失能。同时,调动政府、学校和社会组织等各方力量,建立优质数字资源共享机制,拓展农村居民获取信息的渠道,满足农村居民在远程教育、远程医疗等方面的数字化需求,有效提升幸福感。

最后,消弭城乡“数字技术鸿沟”,推动城乡共同富裕。本文研究发现,数字乡村发展能够满足农村居民高层次需要,这为缩小城乡差距、推动农业农村现代化提供了关键路径。但现实中乡村数字基础设施建设仍然薄弱,因此,要注重以科学的整体规划引领数字乡村有序发展,加快布局乡村5G、人工智能、物联网等新型基础设施,着力推进网络基础设施向村覆盖、向户延伸,拓展数字化应用场景,补齐乡村数字基础设施短板,消弭城乡“数字鸿沟”,为实现城乡共同富裕奠定数字基础。同时,各地应推动数字乡村与智慧城市协同发展,加强城乡发展一体化建设,发挥数字技术的扩散效应和普惠效应,实现城乡要素双向自由流动,促进共同富裕的顺利实现。

注 释:

(1)《县域数字乡村指数(2018)》覆盖28个省级行政区域(含自治区)、318个地级市行政区域(含地区、自治州、盟等)的1 880个县级行政单位(不包含市辖区或特区);《县域数字乡村指数(2020)》覆盖2 481个农业GDP占比高于3%的县级行政单位,包括699个市辖区、328个县级市和1 454个县(旗、自治县、自治旗、特区、林区)。

参考文献:

[1]DIENER E,SUH E M,LUCAS R E,et al. Subjective Well-being:Three Decades of Progress[J]. Psychological Bulletin,1999,125(2):276-302.

[2]BLANCHFLOWER D G. Unemployment,Well-being,and Wage Curves in Eastern and Central Europe[J]. Journal of the Japanese and International Economies,2001,15(4):364-402.

[3]刘军强,熊谋林,苏阳.经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究[J].中国社会科学,2012,204(12):82-102,207-208.

[4]陆方文,刘国恩,李辉文.子女性别与父母幸福感[J].经济研究,2017,52(10):173-188.

[5]CHAPMAN B,GUVEN C.Revisiting the Relationship Between Marriage and Wellbeing:Does Marriage Quality Matter?[J]. Journal of Happiness Studies,2016,17(2):533-551.

[6]HELLIWELL J F. How's Life? Combining Individual and National Variables to Explain Subjective Well-being[J]. Economic Modelling,2003,20:331-360.

[7]陈云松,范晓光.阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003—2013)[J].中国社会科学,2016(12):109-126,206-207.

[8]VEENHOVE R. Is Happiness Relative?[J]. Social Indicators Research,1991,24:1-34.

[9]DOLAN P,PEASGOOD T,WHITE M.Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated With Subjective Well-being[J]. Journal of Economic Psychology,2008,29:94-122.

[10]RAM R. Government Spending and Happiness of the Population:Additional Evidence from Large Cross-Country Samples[J]. Public Choice,2009,138(3):483-490.

[11]尹杰钦,滕茜茜.满足人民美好生活需要:基于中国式现代化方法论的六重向度[J].湖南师范大学社会科学学报,2023,52(6):12-19.

[12]BAO T,LIANG B,RIYANTO Y E. Unpacking the Negative Welfare Effect of Social Media:Evidence from a Large Scale Nationally Representative Time-Use Survey in China[J]. China Economic Review,2021,69:101-650.

[13]尹振涛,李俊成,杨璐.金融科技发展能提高农村家庭幸福感吗?——基于幸福经济学的研究视角[J].中国农村经济,2021,440(8):63-79.

[14]周烁,张文韬.互联网使用的主观福利效应分析[J].经济研究,2021,56(9):158-174.

[15]史常亮.数字乡村建设赋能农民增收:直接影响与空间溢出[J].湖南社会科学,2023(1):67-76.

[16]张雷,孙光林.数字乡村对农户创业的影响机理[J].华南农业大学学报(社会科学版),2023,22(3):69-82.

[17]赵佳佳,孙晓琳,苏岚岚.数字乡村发展对农村居民家庭消费的影响——基于县域数字乡村指数与中国家庭追踪调查的匹配数据[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022,3(5):114-132.

[18]张岳,易福金.乡村数字治理的幸福效应[J].南京农业大学学报(社会科学版),2023,23(5):152-164.

[19]吴本健,李哲,巩蓉蓉,等.农村电子商务发展能否提升农民主观幸福感?[J].中国农业大学学报(社会科学版),2023,40(2):129-146.

[20]陈晓东,杨晓霞.数字经济发展对产业结构升级的影响——基于灰关联熵与耗散结构理论的研究[J].改革,2021,325(3):26-39.

[21]OZTEMEL E,GURSEV S. Literature Review of Industry 4.0 and Related Technologies[J]. Journal of Intelligent Manufacturing,2020,31(1):127-182.

[22]夏杰长,刘诚.数字经济赋能共同富裕:作用路径与政策设计[J].经济与管理研究,2021,42(9):3-13.

[23]赵佳佳,魏娟,刘天军.数字乡村发展对农民创业的影响及机制研究[J].中国农村经济,2023(5):61-80.

[24]沈费伟.数字乡村的内生发展模式:实践逻辑、运作机理与优化策略[J].电子政务,2021(10):57-67.

[25]王新波,陈祖海.数字治理赋能乡村高质量发展:现实困境与突破策略——基于浙江省D市的案例分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版):2024,44(8):150-159,187-188.

[26]胡拥军,关乐宁.数字经济的就业创造效应与就业替代效应探究[J].改革,2022(4):42-54.

[27]张要要.数字鸿沟与农户家庭创业[J].山西财经大学学报,2022,44(2):103-114.

[28]邹美凤,高云凤,马华,等.数字乡村建设影响农户创业吗?[J].中国软科学,2024(2):201-211.

[29]邱子迅,周亚虹.电子商务对农村家庭增收作用的机制分析——基于需求与供给有效对接的微观检验[J].中国农村经济,2021(4):36-52.

[30]胡蕾,巫强,姚雨秀.数字乡村建设对农村家庭增收的作用机制——基于县域数字乡村指数与中国家庭追踪调查的匹配数据[J].云南财经大学学报,2024,40(3):82-96.

[31]郝爱民.流通数字化对我国农村三产融合的影响[J].中国流通经济,2022,36(2):36-44.

[32]丁建军,万航.中国数字乡村发展的空间特征及其农户增收效应——基于县域数字乡村指数与CHFS的实证分析[J].自然资源学报,2023,38(8):2041-2058.

[33]张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71-86.

[34]何星亮.满足人民日益增长的美好生活需要[J].人民论坛,2017(S2):65-67.

[35]ANDERSON C,KRAUS M W,GALINSKY A D,et al. The Local-ladder Effect:Social Status and Subjective Well-being[J].Psychological Science,2012,23(7):764-771.

[36]黄婷婷,刘莉倩,王大华,等.经济地位和计量地位:社会地位比较对主观幸福感的影响及其年龄差异[J].心理学报,2016(9):1163-1174.

[37]彭艳玲,周红利,苏岚岚.数字经济参与增进了农民社会阶层认同吗?——基于宁、渝、川三省份调查数据的实证[J].中国农村经济,2022(10):59-81.

[38]韩庆龄.论乡村数字治理的运行机理:多元基础与实践路径[J].电子政务,2023(5):38-48.

[39]北京大学新农村发展研究院数字乡村项目组.县域数字乡村指数(2020)[R/OL]. (2022-05-30)[2024-03-01]. http://www.ccap.pku.edu.cn/nrdi/docs/2022-05/202205 30144658673576.pdf.

[40]ROODMAN D. Fitting Fully Observed Recursive Mixed-process Models with CMP[J]. The Stata Journal,2011,11(2):159-206.

[41]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[42]李韵秋,张顺.“996”工作模式对配偶心理健康的溢出效应——基于CFPS2018的实证研究[J].人口与发展,2024,30(3):64-76.

[43]姜扬,郑怀宇.数字技能与居民幸福感——基于CFPS2018数据的研究[J].人口学刊,2023,45(4):57-69.

[责任编辑:韦 燕]

收稿日期:2024-03-06

基金项目:国家社会科学基金重大项目“新型举国体制下科技创新要素的优化配置研究”(23&ZD133);安徽省社会科学创新发展研究重大课题“打造乡村全面振兴安徽样板研究”(2021ZD007);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“数字经济发展与长三角区域高质量一体化发展研究”(22JJD790037)

作者简介:巫 强(1979—),男,江苏丹阳人,教授,博士,研究方向:数字经济,产业经济;

胡 蕾(1988—),女,安徽黄山人,讲师,博士研究生,研究方向:数字经济。