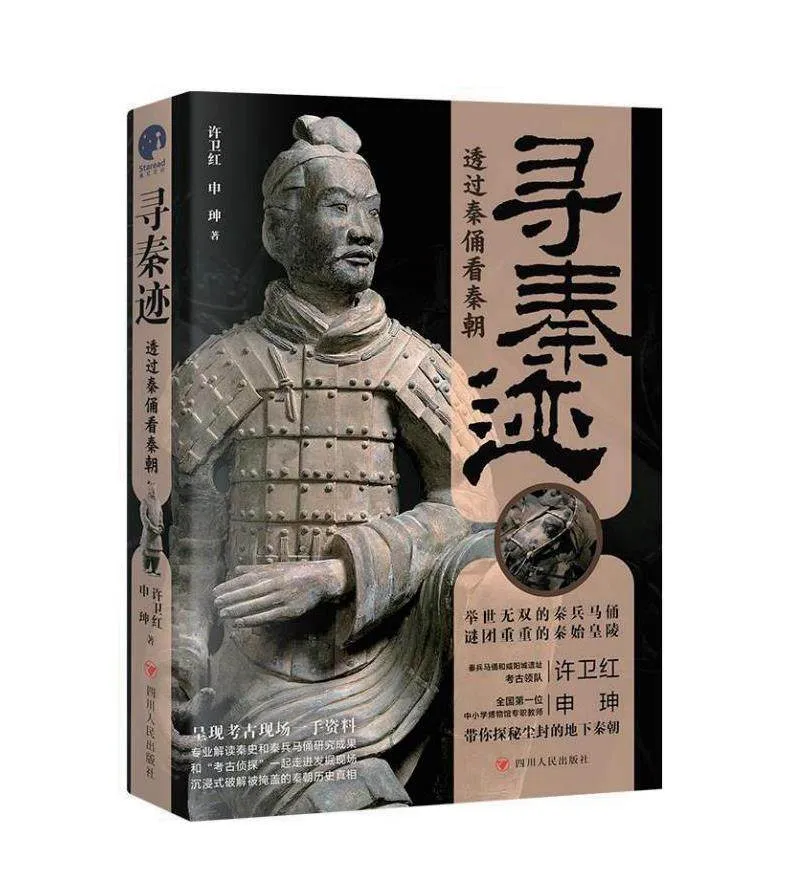

《寻秦迹:透过秦俑看秦朝》: 希望更多人和我赴一场千年之约

2024-11-06许卫红申珅

1989年,我成为秦始皇帝陵兵马俑坑考古队的一员,从三号坑开始“蹲坑”,随后又参加了二号坑的发掘。2009年,一号坑第三次发掘开始,我从三号坑时期的“跟班”成为了领队,直到2014年转场秦都咸阳城遗址,时间如白驹过隙,我在秦始皇帝陵博物院从事一线考古发掘历时25年。

我所从事和热爱的考古工作,在我心里,是一项享受了“特权”的工作。手下动一铲,就是跨越千年,坐在探方边,即享受与古人面对面的约会。这种精神上的富足和自豪,是无可替代的,就像我的同事赵震在《国家宝藏》节目中说的那样:“我有天底下最好的工作。”

在兵马俑坑工作的那些年,我每天按要求写发掘日记,每年按要求写两篇以上的论文。这些文字面向的是文博同行,有专业语境的要求,对广大公众来说并不通俗易懂,所以更谈不上生动有趣。

在很多场合,我都听到关于秦始皇陵、关于兵马俑、关于中国历史的各种神乎其神的“传奇”“忽悠”,此时我对种种“玄虚”的讹传不由自主地产生了愤怒。“你为什么要愤怒?隔行如隔山,别人为什么要懂你们专业的知识,又怎么能了解你们专业的收获?你有没有将你们的真知识传播出去?”在一次我和女儿申珅的交谈中,她的一席话点醒了我。

著名考古学家苏秉琦先生说:考古是人民的事业。我希望自己能打破壁垒,跨界、出圈,把我的发现、所思、所感分享给对历史文化感兴趣的人们。让更多的人有机会和古人对话,摆脱时空的束缚,感受历史与文化的博大精深。除了枯燥乏味的学术性的发掘报告之外,我要把发掘的点滴积累下来,多和大家说说我们的发掘是怎么回事。千年之约不单单是考古人与过往面对面的事,也是中华儿女和我们的先人面对面的事,这两件事都是我的分内事,更应该通过我相互连通起来。

在我开始做考古科普的时候,“无趣”“太专业”“没意思”“听不懂”这些词汇一直萦绕在我耳边,而自媒体的兴起,也让更多“玄虚”的以讹传讹接触到更多的受众。我越来越能感觉到,准确、有趣、有效地传播考古文博知识,是一件势在必行且有点紧迫的事情。

我女儿十分支持我做考古科普,在某种程度上,她也是我的“指导老师”。因为从事博物馆展览策划和博物馆讲解的工作经历,她对公众渴望知道的内容、喜闻乐见的讲解形式都很了解。所以,从内容到形式上,她都在帮我把枯燥的专业知识形象化、趣味化、故事化,我在读者和网友的留言中,不断汲取有建设性的建议。

《寻秦迹》是我创作的第三本书,也是申珅和我合作的一本书。在这本书中,我除了继续给公众介绍兵马俑的“三精”——“精心、精彩、精品”之外,也带领公众走进考古现场。我试图用探案推理的方式,透过秦俑探讨大秦帝国兴衰,探讨我们这片土地曾经是怎样的气象,发生过哪些大大小小的1c1dc9639062916657bd3473194f58ce事情。我也尽量展开说说考古工作的目的、考古人的工作日常、考古工作的规范等考古学科的知识。而申珅则担当我与广大读者的“桥梁”,把我认为读者“应该”知道的知识点、可能会觉得枯燥无趣的内容,进行知识延展、趣味解读,甚至用很多年轻人一听就懂的类比、“桥段”,来降低理解的难度,拉近古人和我们的距离,让知识传播更生动、好玩。

兵马俑是大秦帝国军队、武力的象征。秦国的大一统,不只是秦始皇的雄才伟略,还有无数无名将士的不懈努力,他们前赴后继,无畏生死,用鲜血缔造出这样一个大秦帝国。他们在为自己赢得军功的同时,也让自己的家人获得了幸福生活,实现了自己的“大理想”,也结束了那个以战争命名的“战国时代”。

武力征伐不代表秦文化,更不代表中华文明。要真正看懂兵马俑,不能揪住秦始皇指挥千军万马这个点大肆渲染,应该多去了解兵马俑及兵器所体现的包容性、多元性,这才是秦文化更真实的面貌。人性共通,无论是 2000 多年前战火纷飞的战国时代,还是安定幸福的当下,古往今来,和平是人类永恒的主题。止戈为武,战争与和平驾驭着人类的历史、文明滚滚向前。舞戈是为了止戈,这是秦始皇征伐六国的意义,是秦帝国建立的意义,是兵马俑军阵的意义。

我希望读过《寻秦迹》的读者,能够通过兵马俑,感受到滚滚向前的时代巨轮如何牵动着今年的你我,也能够看到更多生活在那个时代的鲜活个体。只有在历史深处看到和我们一样热气腾腾地活着的人,我们的历史才能鲜活,我们才能从历史深处展望未来。

考古学从考古人走向大众共享,是新时代的新要求和新景象。与“世界八大奇迹之一”这样的称谓相比,我更愿意用“文化遗产”来定义兵马俑,它承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。我希望我能尽我的绵薄之力,为大家尽量讲好这段中国故事,让更多的人发现这些资源的价值。如果能够利用这些文明资源,创造新的文化资源,那就再好不过了。

(来源:四川人民出版社)