商业银行支持养老机构发展的建议

2024-11-05王伟刘南希

养老机构发展现状和趋势

根据民政部《养老机构管理办法》,养老机构是指依法办理登记,为老年人提供全日集中住宿和照料护理服务,床位数在10张以上的机构。截至2023年底, 我国养老机构数量有4.1万个,床位有820.1万张。整体而言,我国养老机构目前处于起步阶段,发展尚未成熟。随着老年人口占比上升、支付能力增强,养老机构将进入快速发展期。

养老机构数量波动发展,短期注重提质,长期仍有增长空间。2012年以来,养老机构数量和床位数先下降后上升(见图1)。其中,2013—2018年,民政部等部门规范养老机构管理,养老机构数量和床位数波动下降;2019年以来,社会力量参与养老机构建设的速度加快,养老机构数量和床位数有所增加。短期来看,2022年末养老机构入住老人217.9万人,床位入住率约42%。由于入住率不高,很多省份将养老机构建设重点放在质量提升而非床位扩张上,如提高护理型床位占比、推进标准化建设、加强养老服务人才队伍建设等方面。中长期来看,根据国家卫健委预测,2035年左右,我国60岁及以上老年人口总量将突破4亿。如果按照“9073”养老模式进行估计,即90%老年人选择居家养老、7%老年人选择社区养老、3%老年人选择机构养老,2035年养老床位需求数为1200万张,养老床位供给仍然存在缺口。

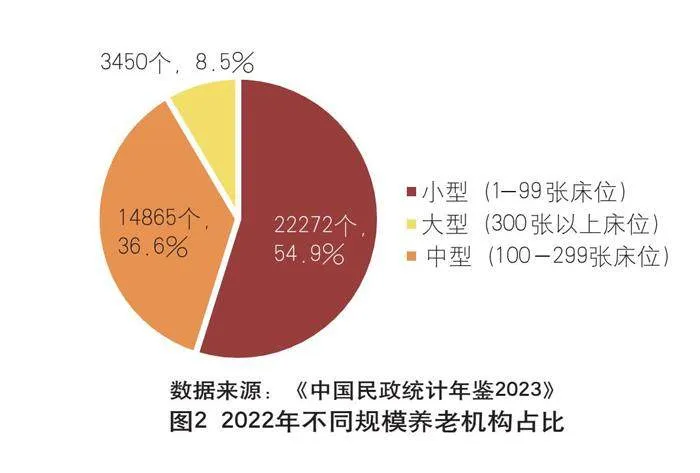

小型机构占比过半,大型机构持续增加,呈现连锁化、规模化、品牌化发展。养老机构整体尚未实现规模化经营,以中小型养老机构为主。2022年底,小型养老机构(1—99张床位)占比54.9%,中型养老机构 (100—299张床位)占比36.6%,大型养老机构(300 张床位以上)占比8.5%(见图2)。2014年以来,小型 养老机构大幅减少后又明显增加,与很多城市“嵌入 式”养老机构发展有关;中型养老机构发展平稳,大型 养老机构数量增加较快(见图3)。近年来,多个省份 出台措施推动养老机构连锁化、规模化、品牌化发展。 例如,央企中国诚通成立中国康养集团,北京、上海、 山东、河北等地组建国资康养集团;江苏的九如城、浙 江的绿康医养、湖南的康乐年华、安徽的九久夕阳红正 逐步实现规模化、连锁化业务布局。 多数养老机构处于微利或亏损状态,未来盈利能 力会不断提升。养老机构的经营成本包括用地、建 设、装修、人力资源、设施设备等,营业收入包括入 住老人的房费、餐费、护理费等,入住群体主要为70 岁以上老人、失能失智老人。大多数养老机构处于微 利或亏损状态,但是不同类型养老机构的经营情况存在很大差异。养老机构的盈利情况取决于入住率和目标客群的支付能力。

根据目标客群,养老机构可以分为三类:一是兜底性养老机构,由政府建设或者公建民营,面向特困人员或者低收入群体,特困人员由政府买单。该类机构多分布于农村地区,不以盈利为目的。二是普惠性养老机构,主要面向中等收入群体。三是高端养老机构,主要面向高收入人群,如泰康之家等。普惠性、高端养老机构多分布于省会城市、地级市,盈利能力相对较强。未来5—10年,大批“60后”老年人将入住养老机构,“60后”老年人空巢和独居比例较高、财富储备和消费能力较好,将显著改善养老机构的盈利能力。此外,长期护理保险有望扩大试点,也将提升老年人的支付能力。

城乡和区域分布不平衡,城市地区、东部地区发展相对较好。从城乡分布来看,农村地区养老机构仍以政府主办为主,市场化程度不足,入住率较低;城市地区养老机构快速发展,市场化程度较高,城市核心区域养老机构“一床难求”。2022年,政府主办的城市福利院、农村敬老院数量分别为1493个、16913个,床位数分别为36.9万张、182.5万张。区域分布上,养老机构和养老床位主要分布在东部沿海省份和中部人口大省(见图4)。养老床位与当地人口总量密切相关,江苏、山东、河南、安徽、四川养老床位数居全国前五, 共计193.8万张,占比37.4%。

呈现“轻重资产并行”的发展模式。根据经营场所来源,养老机构分为两种发展模式:轻资产模式租赁物业,重资产模式自有自建物业。目前,很多省份正在推行“公建民营”,养老机构由政府部门建设,然后交由民营企业运营。以浙江省某地级市为例,共有养老机构85家,其中公建公营27家、公建民营36家、民办22 家,民办养老机构以轻资产模式为主。轻资产模式的优势在于投资较少,回收周期较短,但在融资时缺乏抵押物。重资产模式投入大,回收周期长,面临较大不确定性。调研发现,重资产养老机构床位数超过300张才能实现规模经济,入住率超过50%可以实现盈利,回收期超过10年,利润率可以超过宾馆;部分重资产养老机构受疫情冲击较大,入住率受到显著影响。

旅养结合、医养结合、智慧养老、与居家社区养老融合是重要的发展方向。养老机构与其他产业融合发展可以拓宽获客渠道、增加收入来源、提高服务效率, 进而增强盈利能力、降低经营风险,形成可持续发展。一是旅养结合,活力老人(60—70岁、生活能够自理)的旅游需求很大,养老机构开展老年旅游业务形成客户储备,部分旅游客户转化为入住客户。二是医养结合, 老人(特别是高龄和失能老人)对医疗服务有刚性需求,养老机构内设医院可以显著增加利润。三是智慧养老,利用物联网、云计算、大数据、智慧硬件等新一代信息技术可以提升养老服务的质量和效率。例如,浙江省养老机构已经接入“浙里养”智慧养老服务平台。四是与居家社区养老融合,部分养老机构进入社区养老领域或者提供居家养老服务,扩大收入来源。

商业银行支持养老机构的基本情况

随着人口老龄化程度持续加深,商业银行高度重视养老金融业务发展,纷纷加大对养老机构的金融支持力度。整体而言,商业银行支持养老机构处于起步阶段,以支付结算和贷款为主,贷款规模相对较小,多元化融资支持相对不足。

完善服务方案。商业银行可以为养老机构提供全套对公产品和服务,包括支付结算、贷款、债券承销等。例如,工行为大中型养老机构提供信贷融资、债券承销、股权融资等服务,完善全链条、全周期、多元化的融资支持;农行针对养老机构出台《养老机构贷款管理办法》;中行江苏省分行为养老产业客群提供涵盖基础结算、普惠授信、贸易融资等9项产品服务的“99 为功养老产业金融一揽子服务方案”。养老机构整体尚未实现规模化经营,主要金融需求为支付结算和贷款融资,贷款规模相对较小,债券承销、资产证券化等多元化融资需求显著不足。截至2022年12月,工行、农行、中行、建行养老机构贷款规模均不足百亿元。

加强政银合作。养老服务相关政府部门包括民政、人社、发改、医保等。其中,民政部门负责养老服务体系建设,人社部门主管社会保障体系建设,发改部门涉及养老服务体系重大项目。对商业银行而言,加强与政府部门合作是获取养老机构优质客户和重点项目、“抢抓”政府养老相关资金、获取政策支持的重要途径。例如,工行四川省分行与四川省民政厅从综合授信和融资服务、建立优质养老服务企业名单、资金结算和现金管理等方面展开合作,承诺未来五年将提供不少于100亿元的授信支持。农行加强与地方发改部门和民政部门的信息沟通,了解各地在建和拟建的重点养老项目,加大对行业龙头企业和重点项目的营销力度。中行等金融机构与国家发展改革委签署《关于合作开展城企联动普惠养老服务专项行动战略合作协议》,共享普惠养老服务项目信息。交行主动响应上海市首批养老批次贷项目,与上海市民政局、融资担保中心合作,通过搭建“政府+担保+银行”的模式向养老机构发放贷款。

探索产品创新。针对养老机构的经营特征和金融需求进行产品创新是提高服务质效的重要途径。商业银行推出养老机构专属贷款产品,针对轻资产模式开展抵押担保模式创新。在专属产品方面,工行为中小型养老机构提供“养老服务链”和“养老服务贷”融资服务; 中行面向医养结合类机构、普惠性养老机构推出“医养结合贷”和“普惠养老贷”;建行湖南省分行针对疗养院、医院等机构推出“潇湘医养贷”;交行开发“惠老展业贷”“惠老助力贷”和“惠老融资租赁”等特色信贷产品。在抵押担保模式创新方面,中行北京市分行推出“床位贷”,根据养老机构与入住人员签订的合同发放贷款;中行浙江省分行与浙江省民政厅合作,为四星级以上养老机构发放小微企业信用贷款“星养贷”; 山东农商银行推出“养老保障贷”,以床位收费权质押,采用“床位收费权质押+保证金担保+实际控制人担保”方式办理。

加快养老金融场景建设。商业银行主要围绕掌银、养老机构开展金融场景建设。工行针对养老机构服务场景,打造养老机构预付费资金存管平台;针对养老驿站服务场景,提供“智慧食堂”数字化产品,缩短支付时间,完善充值结算;针对居家养老线上服务场景, 推出“聚富通”产品,为养老服务平台提供聚合支付、智慧分账、统一对账等一揽子综合金融服务。建行打造“安心养老”平台,实现了“政府部门、养老机构、养老服务商、银行”四位一体,打造“一站购齐式”养老综合服务平台。中行掌银特色服务“银发乐享”专区涵盖医、食、住、行、娱、情、学七大场景。

对商业银行的建议

养老金融作为“五篇大文章”之一,未来将进入快速发展期。商业银行应从长远视角审视养老机构,加强行业研究,制定长期发展规划,提前介入、做好布局。现阶段应以优化服务方案、增加客户储备、扩大贷款规模为主要目标,重点做好以下工作。

提升政银合作质效。各家商业银行的政银合作力度存在差别,需要进一步明确合作重点,提升合作质效。一是获取政策支持养老机构名单、重点建设项目清单,列入养老机构潜在客户和项目储备库,增加养老机构贷款规模。二是密切关注高龄补贴、护理补贴、养老服务人才补贴等政府部门养老资金,做好相关金融服务。三是积极开展养老机构预付费监管金融服务,以监管账户和预付费为依托,向养老机构提供支付结算和信贷融资,向老年客群延伸带动个人养老金融业务发展,完善GBC(政府、企业、消费者)一体化的服务模式。

加强重点区域和客户营销。养老机构发展尚未成熟,现阶段可以聚焦优质养老机构和项目,加大重点区域和重点客户营销力度。区域方面,重点支持老龄人口占比较高、收入水平较高的地区,特别是京津冀、长三角、珠三角、成渝等城市群地区;对于县域地区,重点支持百强县、长护险试点地区;充分利用普惠养老专项再贷款政策,在试点地区扩大养老机构贷款规模。客户方面,重点营销政策扶持企业、集团企业、连锁化经营企业,以及发展前景较好的旅居养老、医养结合、智慧养老等项目。

采取分类支持策略。针对轻资产和重资产养老机构的不同特征,采取不同的支持策略。针对轻资产养老机构,侧重提供账户、支付结算、流动资金贷款、普惠贷款、场景金融等服务。针对重资产养老机构,提供综合金融服务,积极探索债券承销、资产证券化、REITs 等多元化融资支持。另外,养老机构处于发展初期,初始资金相对不足且回报周期较长,迫切需要股权融资支持。部分省份正在研究设立养老产业基金,扶持养老机构发展。建议商业银行加强与政府部门对接,积极参与养老产业基金,加大投贷联动力度。

多元化解决抵押担保难题。养老服务收费权质押贷款、线上信用贷款尚未成为养老机构获得信贷支持的主要方式。针对轻资产养老机构缺乏抵押品的难题,商业银行需要进一步优化抵押担保模式。一是在依法合规、风险可控的前提下,积极探索养老服务收费权质押贷款,将养老服务收费权质押作为主要抵押担保措施。二是强化科技和数据赋能,根据养老机构经营特征建立专属信用模型,不断增加线上普惠贷款、信用贷款规模。三是把握各地政策机遇,探索与政府部门、政策性担保机构合作的新模式,充分发挥增信作用。

基于金融场景建设进行业务拓展。养老机构的上游包括适老化设施、医疗护理康复设备提供商等,下游直接面向老年客群。基于金融场景建设,商业银行可以围绕养老机构拓展上下游业务。一方面,完善金融场景建设,通过“金融+养老服务场景”,进一步丰富网站、掌银等服务渠道的养老服务场景;通过“养老服务场景+金融”,针对居家、社区、机构养老的核心场景,为养老机构提供金融解决方案,包括用餐支付、就医支付、预付款管理等。另一方面,加强业务拓展,向上游拓展加强对适老化设施、医疗护理康复设备等行业的金融支持;向下游拓展做大银发客群,带动养老储蓄、理财、保险、基金等业务的发展。

(本文仅代表作者个人观点,与所在单位无关)

(作者单位:中国农业银行战略规划部,中国银行)

责任编辑:孙 爽