国家级非物质文化遗产

2024-11-03吴婷婷

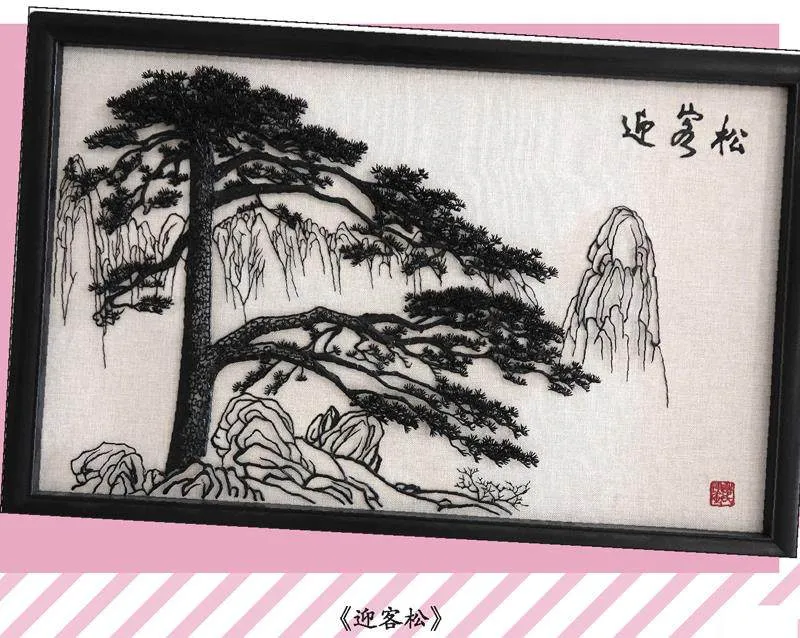

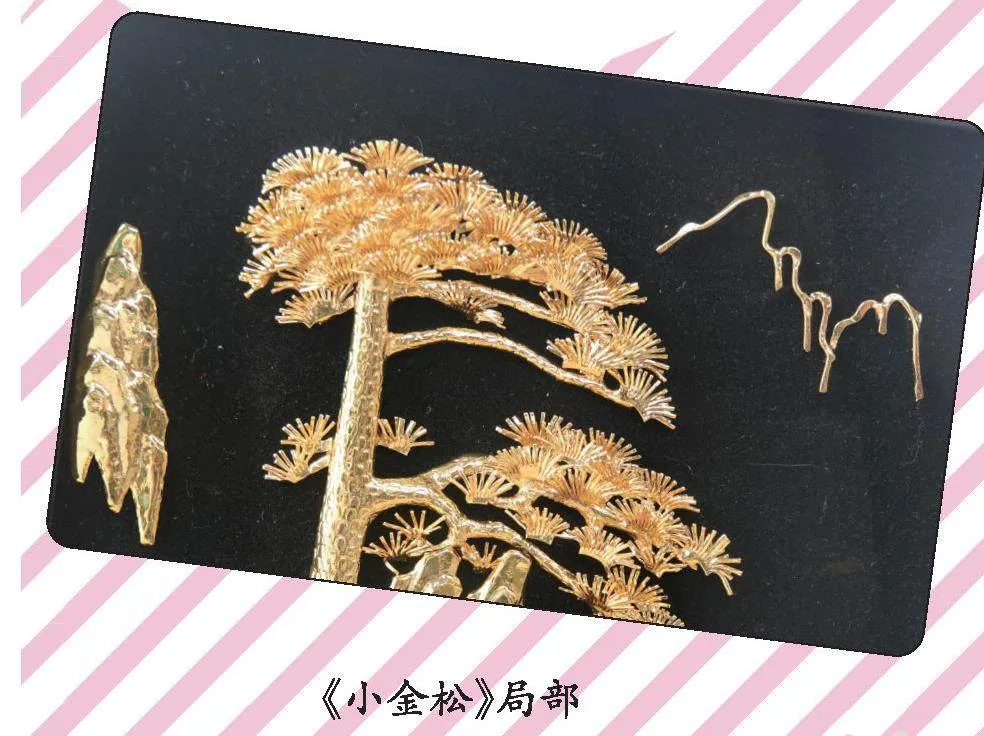

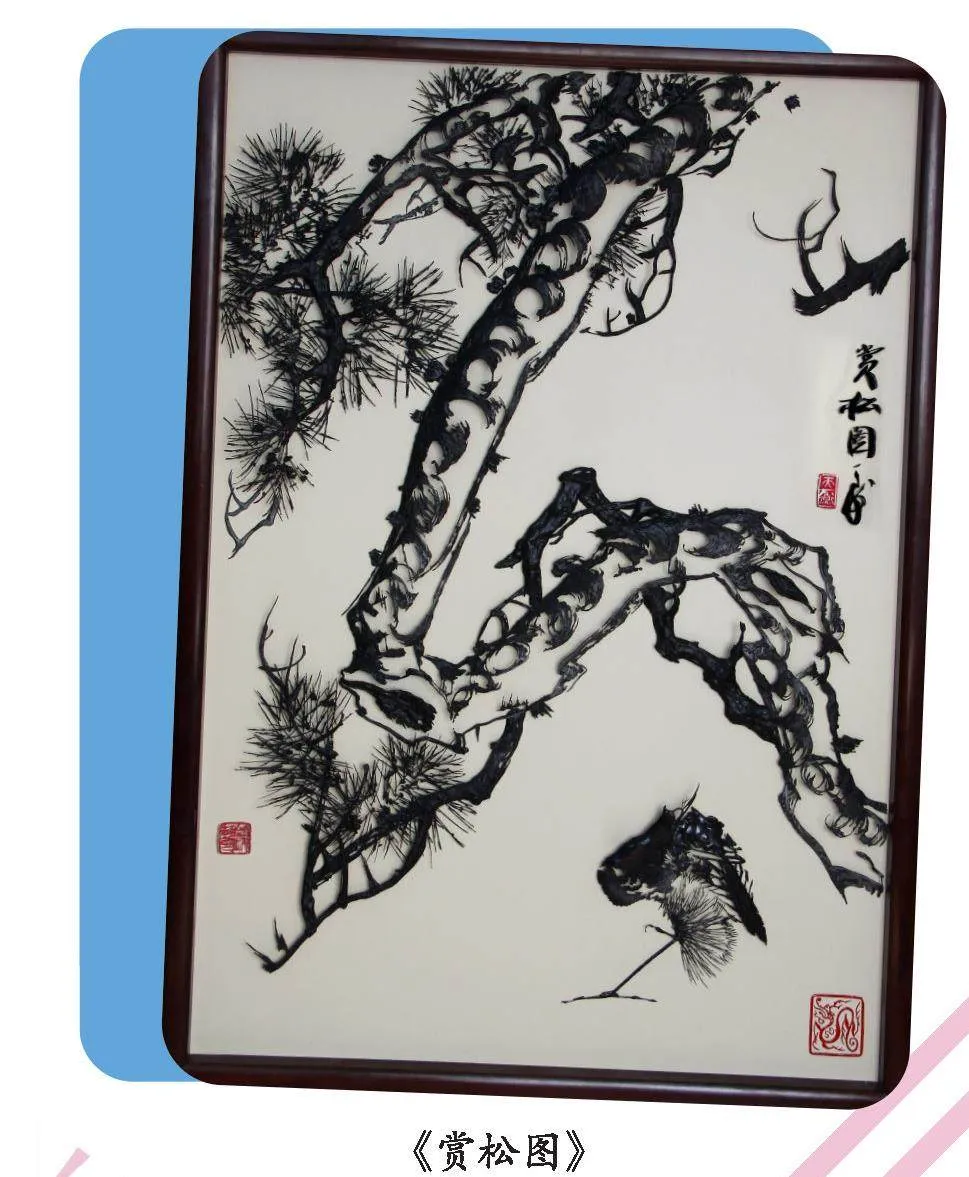

芜湖,别称江城,比邻长江,交通便利,素有“江东名邑”“吴楚名区”的美誉。这里自然风景旖旎,文化底蕴深厚,久负盛名的芜湖铁画便发祥于此。芜湖铁画源于国画,以锤为笔,锻铁为画,气韵天成,具有新安画派落笔瘦劲简洁、风格冷峭奇崛的艺术特征。2006年,芜湖铁画锻制技艺入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

芜湖铁画始于明末清初,由芜湖铁工汤鹏与芜湖画家萧云从相互砥砺而成,距今已有三百多年的历史。这种技艺一经问世,便受到文人墨客的极高评价,他们纷纷赋诗著文予以赞赏。清代金石家朱文藻在《题铁画》一诗中生动描述道:

乍看似墨泼素绢,山水人物皆空嵌。

风飘秀色动兰竹,雪催老杆撑松杉。

华轩逼人有寒气,盛暑亦欲添衣裳。

最宜桦烛晓风夜,千枝万蕊发翠岩。

元明旧迹共谛视,转觉暗淡精神减。

他对铁画的技艺给予了极大的肯定,在他眼中,元明时期的丹青大师的画作与铁画相比皆黯然失色。

那么,享有盛誉的芜湖铁画是如何锻制而成的呢?那就要说到这一高超技艺的制作工序了。

芜湖铁画的制作流程十分繁杂,对艺人的自身要求极高。锻铁艺人不仅需要熟练掌握冶炼技法,还要具备深厚的艺术修养和创新能力。懂画理、出画稿是一名铁画制作艺人最基本的素养。艺人根据画稿确定冶炼层次和步骤,方案经过反复推敲后,方可开始制作。

以熟铁为原料的铁画,经红炉加热后,用锻、钻、抬、压、焊、锉、凿等技法制作而成。艺人通过锻铁、淬火和上漆三个工艺,实现了铁画“形”与“色”的结合。

这里所说的“形”的塑造,指的是锻铁工艺。锻铁工艺是在铁画制作过程中,艺人参照设计的画稿对原材料进行加工,经过红锻、冷锻、接火等处理手法,锻造出铁画的整体造型,这对铁画的风格和意境表达至关重要。

而“色”的展现,则由淬火工艺和上漆工艺来完成。淬火工艺是为了让钢铁在红锻后获得较高的强度和韧性,防止铁画模块日久脱落;上漆工艺是用热烘松香柏油为漆,涂于铁画上,在防止铁画生锈的同时增加铁画的光泽度,有经验的艺人还会根据画面的层次来调节油漆的厚度。

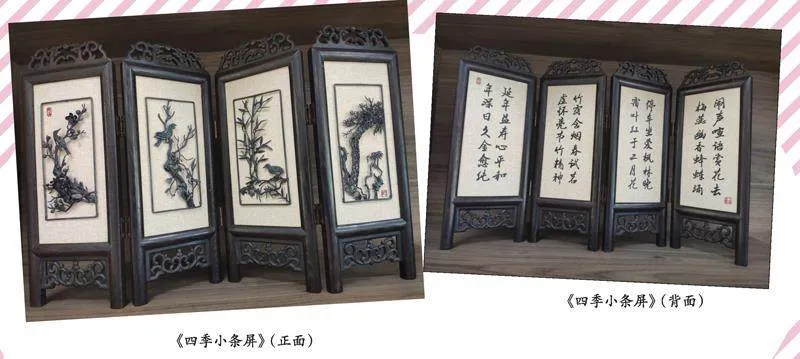

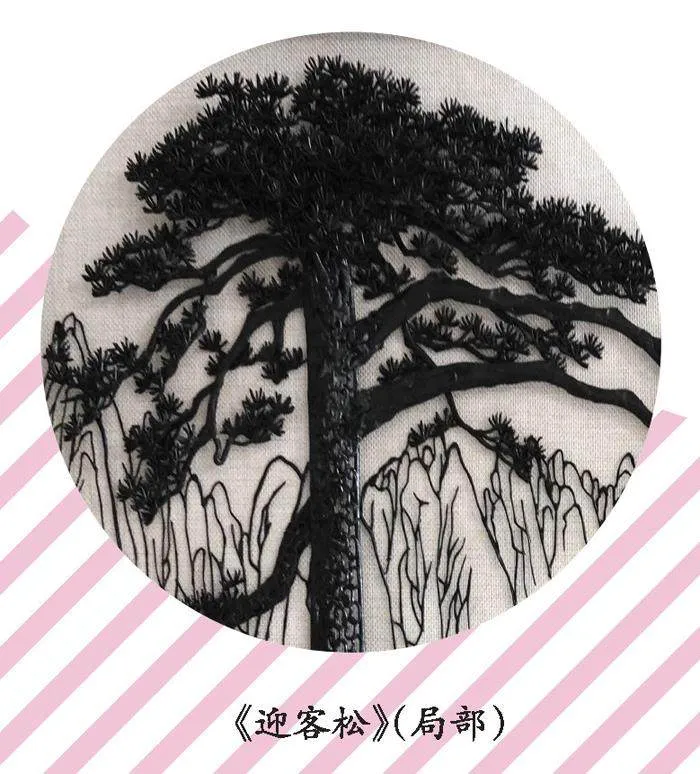

芜湖铁画经过三百多年的承传和发展,形成了座屏、壁画、书法、装饰陈设和礼品五大作品系列,以其与众不同的风格和魅力在艺坛独树一帜。1959年至1960年,老艺人储炎庆和几位弟子制作的大型铁画《迎客松》《梅山水库》和铁画书法《沁园春·雪》在人民大会堂陈设展示。