经典美术作品带你重温长征路上的峥嵘岁月

2024-10-31陈履生李文秋张志民

编者按:

“长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”2024年10月,为纪念红军长征出发90周年,我们精选了与长征相关的经典美术作品,希望通过这些作品来带领大家重温那段峥嵘岁月,传承红色基因,让长征精神在新时代绽放出更加璀璨的光芒。

90年前,一群怀揣着梦想的红军战士从江西瑞金出发,踏上了一段长达两万五千里的艰苦征程,他们勇攀雪山之巅,穿越茫茫草地,历经无数艰难险阻,最终在陕北胜利会师,共同书写了中国革命史上的壮丽史诗——长征。

1934年10月,中国工农红军第一、三、五、八、九军团(即中央红军,1935年6月与红四方面军会合后,恢复第一方面军的番号)及中共中央和军委机关、直属部队编成的两个纵队,从江西南部的瑞金等地出发进行战略性大转移。红军经过江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、四川、云南、西康(现在分属四川省和西藏自治区)、甘肃、陕西等十一个省,翻过终年积雪的高山峻岭,越过人迹罕至的沼泽草地,历尽千辛万苦,击溃数十万国民党军的多次围追堵截,于1935年10月到达陕西北部的革命根据地。1936年10月,一、二、四方面军在甘肃会宁会师。至此全部完成战略大转移,行程两万余里,人们习惯将红军这段特殊的历程称为“长征”。

因为长征的胜利为中国共产党的革命事业带来重大的历史转折,所以在1949年之后表现革命历史的美术创作中,长征题材就成了众多美术家竞相表现的重要题材。长征之所以成为20世纪50年代以来直至21世纪中国美术创作中的经典题材,其重要的原因之一是毛泽东在长征时期创作的一系列反映长征的诗词,以其纪实性和抒情性,即革命的现实主义与浪漫主义相结合的风格,成为脍炙人口的史诗。

IBhQeHAVFcyyT0Eowq+oag==

IBhQeHAVFcyyT0Eowq+oag==1950年初,中国革命博物馆组织创作革命历史画,南京市和其他美术单位一样积极响应,成立了革命历史画创作委员会。同年5月,中央美术学院就完成了文化部下达的绘制革命历史画的任务,其中关于长征题材的创作有李桦的《过草地》(套色木刻)、冯法祀的《红军过夹金山》(油画)、董希文的《抢渡大渡河》(油画)、蒋兆和的《渡乌江》(水墨画)。1951年6月,由文化部委托中央美术学院华东分院(今中国美术学院)研究部创作的关于中国革命的历史画也宣告完成。关于20世纪50年代初期长征题材的美术创作,需要特别提到的是傅抱石的有关作品。

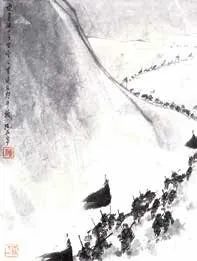

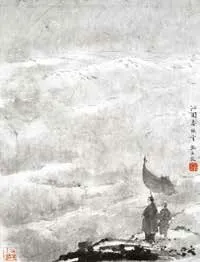

大约在1950年,傅抱石就开始了以毛泽东诗意为题的创作,如《七律·长征诗意》《沁园春·雪词意》《清平乐·六盘山词意》,而这时毛泽东的这些诗词还没有公开发表,但是,傅抱石的上述作品就已经参加了这一年的南京市第一届美术展览会。1953年,他的另两幅毛泽东诗意画《抢渡大渡河》和《更喜岷山千里雪》也参加了全国第一届国画展。傅抱石的这几幅画是在中国画领域内最早表现长征题材的作品,这也从一个方面说明了早期表现长征题材的美术作品创作,大都受到毛泽东诗词的启发和影响,在画面的构成以及意境方面也都在毛泽东诗词所描述的情景和所渲染的意境范围之内。

1955年5月,董希文、关夫生、刘仑为准备创作反映长征题材的作品,历时六个月,沿红军长征的路线作万里旅行写生,开启了重走长征路的先河。1956年10月,董寿平、溥松窗、陶一清沿红军长征道路写生,中国美术家协会于1957年2月为之在北京颐和园专门举办了“董寿平、颜地、溥松窗长征素材画展”。这些早期沿长征道路写生的活动,是今天我们认识关于长征题材创作的最初线索,而他们开先河的重走长征路,是希望获得新的创作灵感和创作题材,也启发了其他画家。这些画家沿着红军长征路线写生所得的写生稿,在生活的现实和历史的真实中寻找创作的契机,影响了这一时期关于长征题材的美术创作,其中遵义会议故址的长廊、大渡河湍急的水流与铁索桥的险峻、饱藏着危险的草地、人迹罕至的雪山、令人目眩的栈道与羊肠蹊径、凶险的腊子口、胜利的娄山关等具有一定典型性的场景,都成为画家创作的基本素材,成为表现革命历史的经典题材。1957年,在中国人民解放军建军30周年美术展览中,不仅有大量的关于革命历史题材的创作,而且出现了艾中信的《红军过雪山》、宗其香的《强渡大渡河》等关于长征题材的作品。

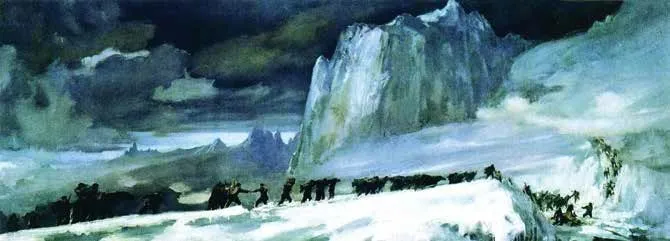

艾中信的《红军过雪山》以其宽广的视角再现了长征中过雪山的最为悲壮的一个过程,显然这种大风景的表现不同于其他正面表现领袖人物的作品,是这一时期也是整个长征题材美术创作中最具代表性的作品。该画作以视觉形象再现了毛泽东诗词《七律·长征》的革命浪漫主义精神。

艾中信20世纪30年代就读于中央大学(今南京大学)艺术系,他与吴作人、吕霞光、吕斯百、张安治、刘汝醴等人一样,都是徐悲鸿的重要学生。艾中信画过两幅红军在长征中过雪山的作品——《炮兵过雪山》和《红军过雪山》。对此,他回忆说:“我在创作《红军过雪山》之前,曾于1952年画过一幅《炮兵过雪山》(此画在人民炮兵30年展览会上展出,后收入《人民炮兵三十年》图册)。这是我创作大型历史画的开始。”他在接受创作任务后,曾请参加过长征的红军老兵介绍峥嵘岁月中的感人情景和爬冰涉雪的艰苦卓绝,同时回想到自己1943年在四川西北部的那段生活。对于过雪山这个题材,画家以自己的生活感受作为创作元素,采用宽阔的风景构图,而将画面中的人物相对设置较小。这种做法在历史画创作上很少见。画家这样说:“我本人没有战斗经历,创作主题人物画有一定困难,而我对自然景物有较多体会,于是扬长避短做这样的尝试,把人和景融为一体。在我的画面上,高山、风雪不再是进军的障碍,相反却能激励着战士的斗志,这意境是符合民族传统审美情感的。”

钟涵评价艾中信的油画艺术“创造性地使用了‘全景式风景’,这种样式,构图超宽幅,境界壮美,又把生活中的人事收集其中融为一体,可以说是一种叙事诗式的大风景,但又不仅是风景,而可以是现实生活的大块文章,或是壮阔历史的宏大叙事。在画史上,我国古代绘画中多有此体,西方的罗兰、透纳等画家也有气象恢宏的风景巨构。在我国现代油画中,这种处理是作为一种独创性的发挥而令人耳目一新的。显然,这是他的风格技巧和才能在新生活呼唤面前的产物” 。

因为《红军过雪山》获得了超乎预想的成功,艾中信继续在长征题材的创作中前行,于1959年创作了《东渡黄河》,1961年创作了《夜渡黄河》,成为与《红军过雪山》辉映的姐妹篇,为长征题材和革命历史题材的创作树立了时代的楷模,产生了广泛的影响。

长征题材的美术创作自20世纪50年代出现之后就一直没有间断过,其表现内容与形式都反映了各个时期的艺术特点和时代潮流的整体流向。进入80年代之后,美术创作发生了天翻地覆的变化,美术家选择长征题材则是基于对长征这一历史事件所表现出的长征精神的敬仰,是美术家基于自身主观情感的选择。从社会需要的歌颂到主观情感的表现,所带来的最为重要的变化就是图像中对于长征的理解更接近于历史的真实,或者说艺术家努力塑造的人物和表现的历史,反映了新时代对于长征历史的新的理解,而美术家将这种新的理解转化为新的视觉图像的时候,着力表现出的长征精神与美术家在艺术语言方面的努力,都显现了新时期的时代特点。

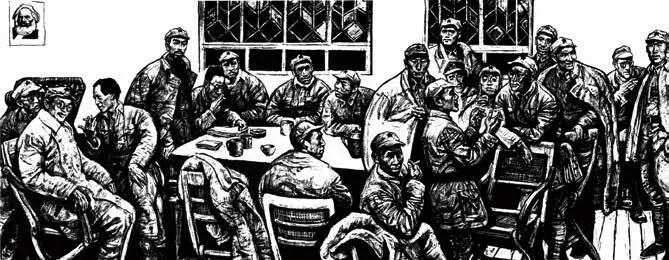

1987年,沈嘉蔚的油画《红星照耀中国》,以别样的表现方式为人们展现了红军长征题材美术创作的新图式,表现了改革开放以来美术界的思想解放和突破禁区的成果。以表现历史真实和追求艺术真实的人物群像塑造,不仅在思想内容上诠释了长征精神,而且在形式上表现了中国共产党领导人的精神风貌,更重要的是打破了几十年来表现领袖人物高大全的禁锢,将过去的伟岸和凸现变成了普通的和融汇于革命队伍中的一员,更增加了领袖的亲和力,使长征题材获得了在新时期的更为广阔的表现空间,从而也增加了历史的可信度和艺术的表现力。

几乎与之同时,与沈嘉蔚的《红星照耀中国》只是选取了长征历史中的一个重要历史时期和瞬间所不同的是,沈尧伊的连环画《地球的红飘带》这一史诗般的长征画卷,以900余幅画面再现了长征历史过程。沈尧伊以饱满的创作热情、高度的民族自信心和历史责任感,全身心地投入到创作当中。他曾多次到长征路上体验生活,与编辑、脚本作者一起多次访问当年参加过长征的老同志,从而能深刻领会笔下人物的性格特点。作品中共有真实人物77人、虚构人物23人。画家对毛泽东、周恩来、朱德、王稼祥、张闻天、彭德怀等领袖人物的塑造,不仅造型惟妙惟肖,而且神态逼真,通过生动的形象刻画,表现了革命领袖的伟大气概,令人感到可亲可敬。

沈尧伊还善于把典型人物与特定历史的典型环境结合起来,如硝烟弥漫的战地拼杀、波涛汹涌的江河飞渡、崇山峻岭的天险奇袭、雪山草地的风云变幻……烘染了长征这一历史的奇迹。《地球的红飘带》以独特的构思立意、精准的人物塑造、深刻的艺术感染力,重现了当代视觉的长征,成为我们这个时代的不朽之作。

长征是人类战争史上的奇迹。中国工农红军在长征中表现出来的百折不挠、自强不息的民族精神,突破了时代和国界,成为一种流传久远的英雄主义精神。当《地球的红飘带》获得了“第七届全国美术作品展览”金奖之后,人们不禁感叹其实至名归,也看到了长征题材在美术创作中的重要意义——它是一个能够激发美术家创作灵感的经典题材,它是一个能够让美术家的才能得到发挥并能够创作出优秀作品的重要题材。

(本刊编辑部摘自《红旗飘飘 : 20世纪主题绘画创作研究》,人民美术出版社)