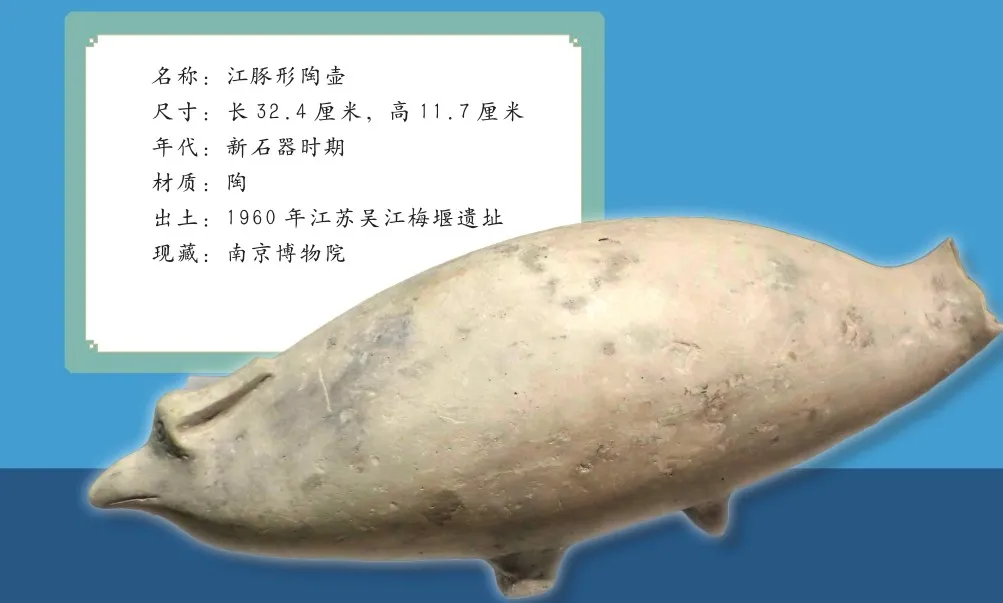

国宝小档案——江豚形陶壶

2024-10-31李想

长江里的“微笑天使”

长江江豚,又名“江豚”“江猪”“海猪子”“扬子江豚”等,为哺乳纲鲸偶蹄目鼠海豚科江豚属动物。成年长江江豚一般体长1.2~1.6米,体重50~70千克;头部钝圆,额部隆起稍向前凸起;吻部短而阔,上下颌几乎一样长;全身铅灰色或灰白色,嘴角微微弯起,看似永远面带微笑的表情,十分可爱,所以又被人们称为“微笑天使”。长江江豚是长江中现存唯一的鲸豚类动物,是长江生态系统的旗舰物种,被认为是长江生命力的晴雨表。

近年来,生活在长江中下游城市的民众,常能看到成群结队的长江江豚在江水中追逐打闹、游玩嬉戏,它们时而跃出水面,时而仰头秀“泳技”,时而追着鱼儿跑……圆圆的脑袋和上扬的嘴角让它们自带萌感,吸引了一大波“粉丝”。越来越多的人愿意在闲暇之余走到长江边,在欣赏长江美景的同时,也期待着和长江江豚来一次相遇。

然而在十多年前,这样的温馨场景是很多人想都不敢想的。当时,随着我国经济的快速发展,长江水质情况却日趋严峻,生物多样性日益减少。江边废旧工厂林立,环境脏乱,杂草丛生,也没有路,人们只能从很远的地方眺望江面。对环境要求极高的长江江豚,数量不断下降。20世纪90年代初,长江中下游干流、鄱阳湖和洞庭湖的长江江豚数量为2700多头;2012年,长江江豚数量急剧下降至1045头;到2017年,长江江豚的数量约为1012头。曾有专家警告,如果不及时采取行动,长江江豚的数量会降至200头以下,达到灭绝的边缘。

面对严峻的形势,从2020年1月1日起,我国果断实行长江流域重点水域“十年禁渔”,11.1万艘渔船、23.1万渔民退捕上岸,助力长江休养生息。随着长江大保护的深入推进,长江水质日趋向好,沿岸的环境也越来越好,很多城市都建起了滨江公园。与此同时,长江江豚数量大幅下降的趋势得到了遏制,母子豚的数量明显增多,过去的许多物种分布空白区域也出现了长江江豚。赏江景、观江豚,从不可能变成了现实,越来越多的人加入“追江豚”的队伍中来。

穿越时空的“对话”

可爱的长江江豚,不仅深受现代人的喜欢,早在新石器时期,它们就已经俘获人们的“芳心”了。在南京博物院的展厅里,有一件造型憨态可掬的文物,它的原型就是长江江豚。它低着头,翘着尾巴,撅着像鸟喙一样的尖嘴,大大的眼睛斜视,圆滚滚的身体让人忍俊不禁,上腹部还有一对小胸鳍,腹部内空。这就是1960年出土于吴江梅堰良渚文化遗址的江豚形陶壶。陶壶的腹部有三只扁足,稳稳托住饱满的壶身,注水口设在江豚微微上扬的尾部,使用起来相当便利。

长江江豚是一种小型齿鲸,长江中特有的淡水鲸豚类动物,我国国家一级重点保护野生动物。江豚曾为一个种,后来科学家把三个不同亚种提升为种,即长江江豚、东亚江豚和印太江豚。长江江豚为近岸型豚类,喜好在江河、江湖交汇处和沙洲附近等水域活动,分布于长江中下游干流及与之相连的鄱阳湖和洞庭湖中。长江江豚喜欢单只或成对活动,结成的群体一般不超过4 、5只,但也有87只在一起的记录。长江江豚性情活泼,常在水中上游下窜,身体不停地翻滚、跳跃、点头、喷水、突然转向等。

如今,每当有大船在江水中行驶,长江江豚就会紧跟其后乘浪起伏,还会将头部露出水面,一边快速向前游进,一边做出吐水的行为。史前匠人正是模仿了长江江豚在水中游动摆尾的姿态和吐水的习性,制造出了这件精美的陶壶。

吴江地区的古代先民能刻画出如此逼真的长江江豚的造型,可见他们非常熟悉长江江豚的生活习性,也说明那时候长江里的江豚数量不在少数。每每看到这只陶壶,笔者的脑海中都会浮现这样一幅画面:风平浪静之时,古代先民站在长江边,一边欣赏美丽的江景,一边注视着在江水里不时浮出水面、自由自在的长江江豚。良渚文化时期,吴江一带水网密布,水生环境优良,江豚等水生动物与人类友好相处的景象,跃然呈现在观众的面前。

除了逼真的造型外,江豚形陶壶最为人所津津乐道的当属其高超的制作技艺,整件陶壶线条流畅,外部没有过多的装饰,也没有绚丽的色彩,只有质朴的造型,流露出古人个性率真、生动洗练的审美趣味及“大道至简”这一中华美学的精髓。

面对这样一只可爱的陶壶,不禁有人会发出疑问:吴江地区的古代先民会在什么场合使用它呢?根据专家推测,这只陶壶应该不是一件日常使用的器物,而是一件用于祭祀等重要场合的祭器,或作为祭祀牺牲的替代品,供奉给神灵或祖先,蕴含着古人朴素的信仰。

当年制作江豚形陶壶的匠人及他所处的时代已经消失在历史长河中,这件经历了4000余年风雨的陶器则留给今人一扇窥探那个时代的窗,让人们感受到古人创造出来的生生不息的长江文明。

梅堰遗址属太湖地区新石器时代晚期良渚文化典型遗存,位于苏州吴江梅堰镇东北袁家埭,西距太湖3.5千米,面积为6.5万平方米。当年仅试掘143平方米,出土玉、石、骨、角、蚌及陶器122件。当时发现的陶塑造型已成为中国史前各区域文化的普遍现象,其中良渚江豚形陶壶正是这一时期陶塑艺术的代表性杰作。

为什么长江江豚又叫“江猪”

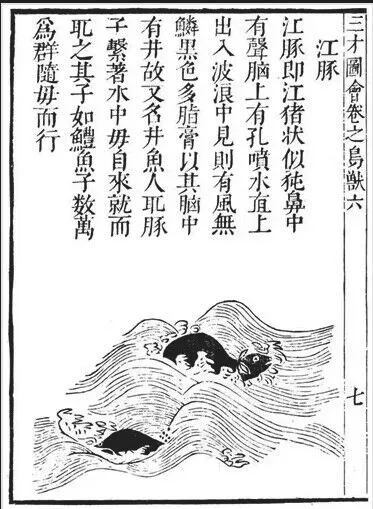

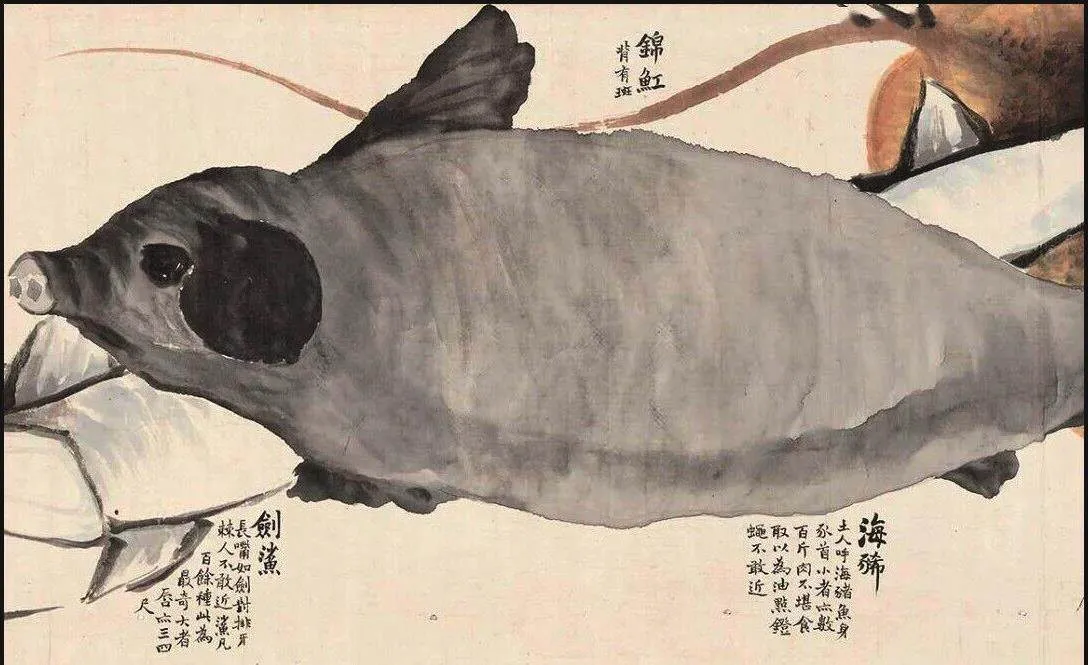

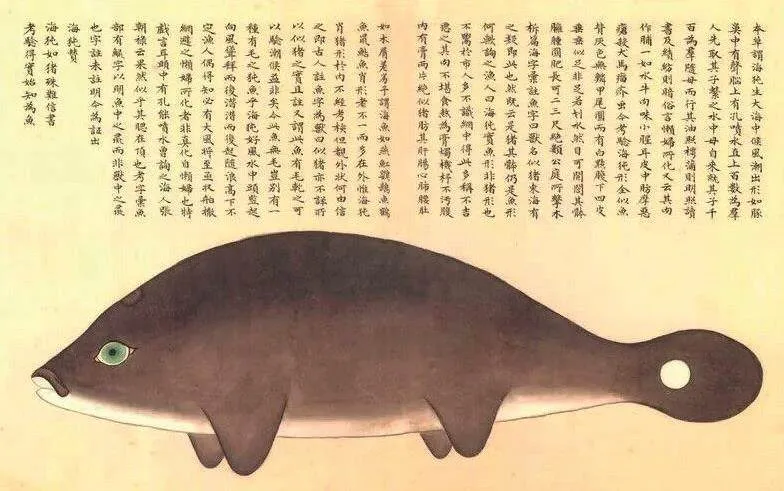

在历史上,长江江豚还有一个响当当的名号—江猪。时至今日,仍有很多生活在长江边的老人称长江江豚为江猪。之所以会出现江猪这一别称,仅仅是因为江豚和猪长得太像了。《南越志》中记载:“江豚,似猪。”明代成书的《三才图会》中就直接把长江江豚画成一只黑猪。清代赵之谦在《异鱼图》中更是把长江江豚画作猪头鱼身的大怪物。相较于江豚形陶壶的生动写实,不难推断出赵之谦极有可能从未见过长江江豚,他画的长江江豚更像是民间传闻中的形象。

历史上,将长江江豚误认为猪的人不在少数,鼎鼎有名的魏武帝曹操就是其中的一位。他在《四时食制》中说:“ 鱼,黑色,大如百斤猪,黄肥不可食。数枚相随,一浮一沉。一名敷,常见首,出淮及五湖。”据清代学者考据, 鱼即江豚。明代李时珍在《本草纲目》中介绍:“《南方异物志》谓之水猪,又名馋鱼,谓其多涎也……江豚生江中,状如海豚而小,出没水上,舟人候之占风。其中有油脂,点灯照樗蒲即明,照读书工作即暗,俗言懒妇所化也。”综合古代文献记载来看,古人之所以将长江江豚称为江猪,仅仅是因为它们长得太像了,并没有多少玄机在其中。

自古以来,我国一直有关于长江江豚的传说及神话故事。唐代段成式的《酉阳杂俎》中有几段关于长江江豚的描述:“井鱼(即长江江豚)脑有穴,每翕水辄于脑穴蹙出,如飞泉散落海中,舟人竟以空器贮之。海水咸苦,经鱼脑穴出反淡,如泉水焉。”“奔 ,一名瀱,非鱼非蛟,大如船,长二三丈,色如鲇,有两乳在腹下……取其子著岸上,声如婴儿啼。顶上有孔通头,气出哧哧作声,必大风,行者以为候。”

因为古人的主观臆断,认为大风与长江江豚有必然的内在联系,有人就把它们妖魔化成招来大风的怪物,当然也有人把它们神灵化成天气的“预报员”、保佑行船安全的“江神”。其实,这不过是长江江豚的生活习性罢了,刮大风、下大雨之前,它们会频繁地朝着起风的方向出水,像在举行拜风仪式一样。当时古人并不能用科学解释这样的行为,只能将其描绘成一种超自然的现象,正因如此,长江江豚也被称为“拜江猪”“风豚”“汤波太守”。清代后期,来往船家对长江江豚越来越敬畏,他们常常把大风大浪造成的“折橹翻船”与长江江豚的报复行为联系起来。

文人墨客笔下的常客

长江江豚可爱的外形和总是面带微笑的表情,让它们成为古代文人墨客笔下的“常客”。

晋代名士郭璞有一首《江赋》,文章开头处就提及了长江江豚,“鱼则江豚海狶,叔鲔王鳣”—这是“江豚”一词最早出现在古代文献中。唐代大诗人韩愈在长江边留下了“江豚时出戏,惊波忽荡漾”的诗句。晚唐名家许浑,平生爱登荒台、逛江边,路过金陵(今江苏南京)时,作了一首《金陵怀古》,留下“石燕拂云晴亦雨,江豚吹浪夜还风”的佳句。此后,江豚或化身文字嵌入诗词之中,或融为笔墨在纸上留下一抹倩影。

北宋孔武仲熟知长江江豚,还通过体色分辨江豚和白鱀豚。他在《江豚诗》中云:“黑者江豚,白者白鬐。状异名殊,同宅大水。渊有群鱼,掠以肥已。是谓小害,顾有可喜。大川夷平,缟素不起。两两出没,矜其颊嘴。若俯若仰,若跃若跪。舟人相语,惊澜将作……我作此歌,为昭其故。”当年孔武仲应举期间,“三出江淮道”,在经过金陵江边时,作了一首《三山矶》:“矶下长川欲倒流,江豚出没水禽浮。凭谁为告诗仙道,今到青天尽处游。” 这首诗描写的是孔武仲看到三山矶下的江豚时,联想起三山矶周围的牛渚矶曾有过“李白骑鲸”之说,便由此发问:有谁可以告诉我诗仙曾经神游的道路吗?

南宋诗人陆游被朝廷任命为夔州(今四川省东北部)通判后,一路跋山涉水,历时5个多月终于到达夔州。一路上旖旎的风光、特殊的风土人情及长江流域特殊的鱼类、鸟类和兽类动物,让陆游惊叹不已。他将路上的所见所闻悉数记载在自己的日记中,这就是著名的《入蜀记》。书中记载过三山矶时,陆游看到了令他终身难忘的情景:“江中江豚数十出没,色或黑或黄。”原来是江豚溯游到这里时,碰巧被陆游看到了;“色或黑或黄”,黑色当指江豚的背部和腹部,黄色可能指江豚的唇部和喉部。

当然,长江江豚在文人的笔下并不全是正面形象,也有一些反面形象。明末清初文学家张岱在《夜航船》中就很明确地告诉人们:“江南有懒妇鱼,即今之江豚是也。”其实,早在五代王仁裕的《开元天宝遗事》中就记载了类似的故事,从中得知用江豚油点的灯还有个专门的名字—馋鱼灯。张岱笔下的长江江豚还有另外一面:有一年经过镇江时,他乘舟前往焦山,在船上看到很多江豚围在船边要东西吃,于是他就给它们投食喂饭,见到食物的长江江豚们乖巧得像小孩子一样。

古人对长江江豚的描述和刻画,为今天研究长江文化和长江生态,特别是为研究和保护长江江豚提供了丰富的历史资料和文化遗存,希望这群可爱的“微笑天使”们能一直健康快乐地生活在长江中。

如今,珍藏在南京博物院的这件4000多年前的江豚形陶壶和不时出现在长江南京段的长江江豚们,一同吸引着来自四面八方的游客,奏响一首生生不息的长江文明赞歌。

【责任编辑】王 凯