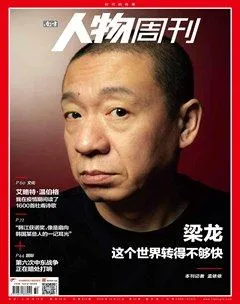

梁龙:这个世界转得不够快

2024-10-28孟依依

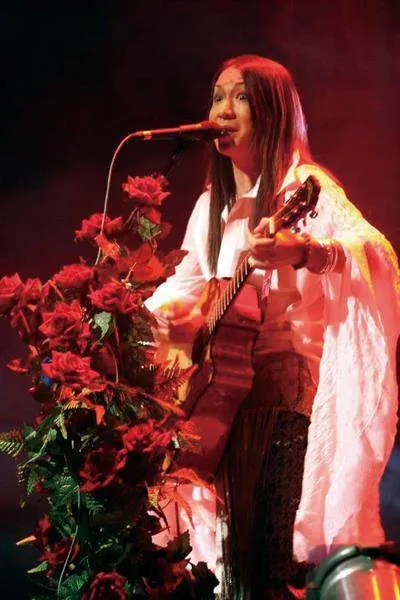

梁龙是个天生的摇滚乐队主唱。

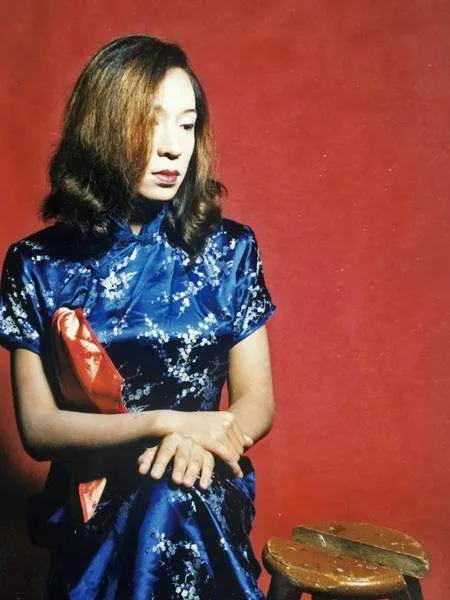

1米83的个子,在台上化浓妆,穿旗袍,表演二人转调式的怪异摇滚乐。“他的眼睛特别有意思。”梁龙的装置艺术家朋友郑路说。2000年初在酒吧演出,郑路近距离见过梁龙的眼睛,时而眯缝起来,时而怒目圆睁,“非常有神,和一般摇滚乐队不一样,不是那种发泄的音乐,表演性极其强烈,唱歌的时候那眼睛有戏。”

最具挑逗性的则是他的扮相。

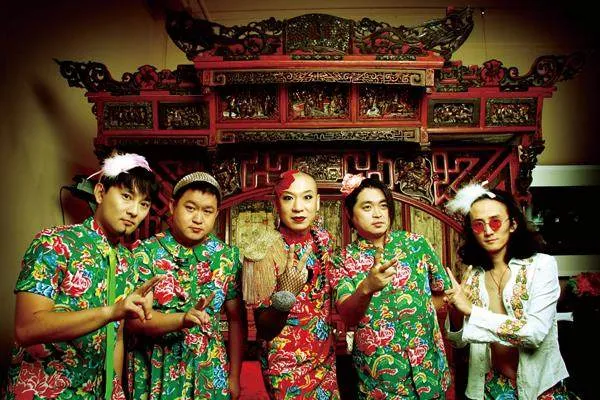

最开始长发、旗袍,露出修长双腿,脚踩一双红色高跟鞋。44码的高跟鞋,当时的乐队鼓手满大街去找,花费50块钱,穿了七八年,直到被汗水过度浸泡、几乎散架。后来则青皮光头、大红唇,有时候中山装混搭渔网丝袜,有时候红配绿西装加短裙,整个乐队都跟着花枝招展,森罗万象。

2002年,在北京元老级演出场地CD café的一场演出,导演耿军在底下吼一嗓子:男的女的?梁龙在台上应声:你看着办吧。很是有劲。

这些表演和形象颇具争议,妖娆,且艳俗,且戏谑。当他和乐队被说艳俗,他就要更艳俗。乐队的名字“二手玫瑰”——二手,是对世纪初国内摇滚乐复制盛行原创缺位的讽刺,包括对从前的自己;玫瑰,是22岁的齐齐哈尔青年未曾得到的美丽和虚妄之物。

二手玫瑰甫一登场,即以出色的词曲、民乐运用和舞台妆造,将听众拉到既有经验之外。也托这些要素的福,乐队被调侃为“白天避邪,晚上避孕”。

二手玫瑰鸿蒙初辟时期的经纪人黄燎原曾说:“梁龙创造了新的表演形式,一种属于二手玫瑰的呈现方式。大多数摇滚乐队没有创造出自己演出的方式,或者呈现某个文化面貌。二手占了一个便宜,它的表面形态是嬉笑怒骂皆成文章,怎么着都行,所以二手干什么事儿都是对的,一个摇滚乐队不应该做的、出格的、不可思议的事它都可以做。二手可以用任何高雅或庸俗的东西,只要二手用了,别人就会认为它‘很二手’,是被二手调教过的,是幽默的,反讽的。”

下台后,要问这一切从何而来,梁龙会说,都是装的。

热情过剩

为了维持体力或演出开嗓,梁龙现在每天要跳操一小时。跳操的时候就看电视剧。他什么国产剧都看,于是朋友耿军曾慷慨赠其“烂剧王”的称号。

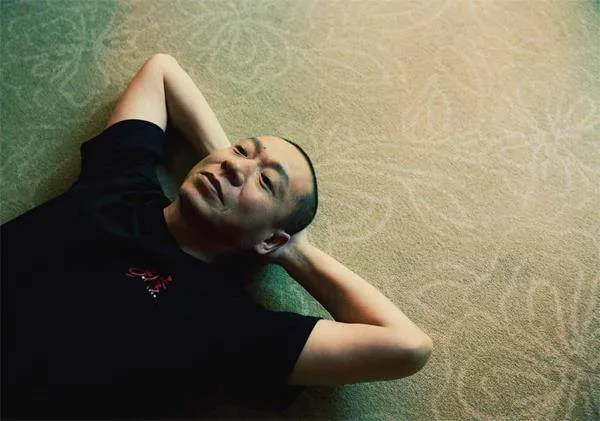

他独自居住在北京,家里没有什么能辨认出一位摇滚乐队主唱的物件,甚至看不出音乐人的痕迹。他平时不练琴,不听歌,也不回看自己的演出现场,有时候在家里默坐一天都不觉得寂静。

一件T恤穿十几年穿到变形,衣柜拉开,一水儿的黑色,洗晒衣服后,阳台漆黑一片。多年前朋友劝他,人这一生有一半时间是躺床上度过的,你一定要买一个最舒服的床,结果二十多年过去了,他睡的还是原来那张。“一点都不舒服,不解乏。”他说自己的生活单一到枯燥,没有布置的欲望,也没有舒适的欲望。“我也很难理解自己,不享受人生吧。”

认识梁龙,或者但凡与梁龙见过一面的人都讲,他是一个台上和台下反差极大的人。大到导演蒋佳辰第一次见到梁龙,想找他出演自己电影男主角的时候,“觉得很好笑”。蒋佳辰说,“当一个人在舞台上疯、不正经,反过来接触到他很平静的一面,你会觉得很好玩,像在假正经。”

然而,梁龙又对这种生活的枯燥避之不及,给自己找了很多事情干。这几年越发身兼数职,一支成立25年的乐队的主唱、逐渐从美妆转向美食的短视频博主、综艺嘉宾、新人导演演员;且劳心劳力,日常微博、演出海报、宣传文案,他都一一着手。

我们第一次采访是在他参加一个综艺节目的彩排之后,晚上9点开始,12点半结束,然后他才吃上晚饭,紧接着,要和团队复盘一周前刚结束的专场演出。之前的一天,他从睁眼到吃晚饭,只有五分钟时间属于自己。那五分钟里他在沙发上躺了一会儿,就进入了线上会议。

他因此每天都在焦虑,脑袋飞速运转。为的是到达极限,极限本身所包含的刺激感和可能性多年来都在诱惑着他。“还行就是不行。”二十多岁的梁龙这么说过,到了47岁,他仍旧坚持“什么事都到极限才有意思”。

关于他瞬息万变的脑内活动,目前我们能够摘取到的片段如下:

乐队演出要避免重复劳动,做成秀,注重概念,更具完整性;拍电影这件事几乎是没有胜算的,但还是要做,最好能闭关改剧本,今年冬天拍掉部分;东北文艺不必谈复兴,轻松点,不如去佳木斯见见老四,去大连找找谈波。

“不瞒你说,我又有个新想法。”他兴致勃勃,“说得直观点叫‘音乐可视化’,我已经找两三个导演谈过了,说如果给你一个好音乐,你愿意拍一个剧吗?理由特简单,好音乐就是好故事。然后把它们整合成一个单元剧,第一季名字都想好了。”一旦发现他热情过剩,团队的人会拉他一把:别发神经了。

这些会影响他现在的音乐创作吗?会的。但他同时相信创作是“能写的时候就是该写的时候”。距离上一张专辑发布已经过去三年,理由是“我写不出来”。他打算继续等待。

第一次采访的时候我就意识到,梁龙是一个非常听凭感受行动的人,似乎感受是他的唯一法则。而这个法则模糊、跳跃,使他冲撞。

他现在正强烈地感觉到这个世界转得不够快,恨不得明天就是天翻地覆。“多过瘾呐。第二天醒来所有逻辑都是失效的,全部改变。”

“不过总的来说,世界的变化还是缓慢的,你会觉得无聊吗?”我问他。

“那没办法,我总跟我的朋友开玩笑说,你踏实把自己这个老习惯活明白,就够精彩了,你没赶上巨变的时代。”

时间过了零点,匀速进入新的一天。梁龙的嗓子开始干哑卡壳,几次清嗓,他说,“先锋才是给智慧呼吸的口子,要不然我们这生活真的太无趣了。”

走在春风里

梁龙经历过巨变的时代。1977年10月,他出生在黑龙江省齐齐哈尔市的工人家庭,改革开放前,东北“既是国营文化单位最为完备和发达的地区之一,又是作为国家主人翁的工人阶级获得最充分的文化呈现的地理空间”;改革开放后,无论是经济还是文化上,作为核心意象的“北方”逐渐由“南国”取代。

落到个体头上,是父母下岗,全家搬至市郊,靠养鸡、卖猪肉为生。父亲的脊椎病变,检查、治疗几乎花光家里所有钱。

梁龙忽然想起一件事,他说自己小时候记忆力奇佳,可以转述电视上看来的新闻,或者一集一集背电视剧《女奴》。“那时候好像是愿意当中心。有一天我站在沙堆上正‘演讲’呢,一帮小孩子坐底下听我白话(东北话,形容人说话滔滔不绝,不着边际),我爸骑着自行车看到,来一句‘给我滚回去’。好没面子啊。”

已经可以感知到中心以及衰落的滋味,但又还没学会自嘲和快乐的时候,梁龙说自己初中时常常发呆,有很多不明白:“打架打不过别人,想搞对象不敢搞,想家里有钱,想要一把美丽的吉他。想去看崔健的演唱会,近在大庆我去不了,因为要好几百,吓人。”

在一个玩得筋疲力尽的夏天傍晚,他在龙沙公园的广播里听到一个金属质感的声音,循着声音跑到碰碰车场边上,趴着听了好久。很多年后他才找到那首歌的名字,台湾歌手高明骏的《透过你的双眼》,开场的电吉他,加重了效果的贝斯,加上高明骏沙哑音色发出的怒吼,是他的摇滚乐启蒙。

实际上,准备做乐队之前,梁龙只听过两种风格的音乐,一种是流行,一种是摇滚。“流行一般,那就摇滚。”他去学了吉他和架子鼓,19岁,写出来两首摇滚歌曲,《革命》《我要飞》,呐喊的是“这么多年来我真的好难过,我明白这是压抑的结果”,非常标准,非常稚嫩。

“他挺怪的。”黄燎原说,“他就听中国摇滚乐长大的,觉得这个摇滚乐特别有劲,你要问他西方音乐,他基本没听过。我开始觉得很奇怪,后来我说也好,我说那你干脆就别听了,按你自己的方式就挺好。”

黄燎原有一个观点是,中国没有一种能让人反叛的音乐形式,也没有对家长制的反叛,摇滚乐其实是一个从天上掉下来的东西。未经演化,轰然落地。又因为与中国传统的中庸之道相悖,在很长一段时间里处于边缘和小众的状态。因此能与它契合的人,与正统多少也有些偏离。

但那时的梁龙没想过这些,“我当年做摇滚乐,不知道什么是摇滚乐,我只是有这个直觉。”日后几十年他都与音乐脱不开关系,正是因为相信了这个直觉。

1995年,梁龙18岁,第一次去北京,想去迷笛音乐学校上学。那是中国第一所民办的现代音乐学校,成立于1993年,是摇滚青年们的聚集地。但他负担不起学费,找父母借了一大笔钱,想倒卖有机山野菜来填补缺口。

山野菜像梁龙踌躇的理想一样坐着火车一路从北京到了齐齐哈尔,车厢打开,梁龙一看,全坏了。

在绝望和羞愧之下,他几乎是逃离了齐齐哈尔。他去了哈尔滨,在办事处当了一阵子保安,也写歌,也组乐队。在那里他度过了人生中第一个异乡新年。

20岁的梁龙想出人头地而不能,在自己的手臂上烫了20个烟疤。直到现在,只要离他稍微近点就能看到,烫伤导致皮肤失去纹理,变成一个一个光滑的圆点,反射着隐约的光。

后来办事处里一个研究《周易》、看起来神神叨叨的二把手知道梁龙在写歌,告诉了他几句话,颇有仙人抚顶之意。好的歌谣一定是能“谣”起来的,他说。玩摇滚,你得抓住那根线,他又说。

白天干活,晚上唠嗑

这几句话在1999年的夏天好似菩萨显灵。那时候,梁龙第二次去了北京,第二次无功而返,但带着所谓北京之旅的见闻在朋友间混吃混喝,混到了朋友、鼓手苏永生家里。苏永生家在新华村,做红白喜事,能吹唢呐。他热情地留梁龙和乐队成员在家里住了三个月,大家白天干活,晚上唠嗑。

村里搭台演二人转,苏永生喊梁龙去看。梁龙看不懂,也瞧不上。但他能看到身边所有村民都乐在其中。他突然意识到,如果是他来唱他的摇滚乐,他们也会这么开心吗?

“我开始真正地放下,你啥也不是,就是个普通人,有个脑瓜子想做乐队,仅此而已。”他后来在播客节目大内密谈中说道,并学会了最重要的一点,“就是调侃自己。”

一个日常下午,苏永生妹妹路过窗口,梁龙让她随口报三个数字,得到了6、4、3。梁龙以这三个数字为和弦,写出了《采花》:“从前的理想看起来挺可怕的,爱情能当饭吃会更伟大吗。”

他开始一首接一首地写歌,22天里写了将近十首,然后从新华村前往双城县,在歌厅“小野练歌房”用四轨机录制了乐队的第一张小样。也是在那时候,他想出了“二手玫瑰”这个名字,沿用至今。

有一回去排练室的路上,菩萨再次显灵。梁龙和乐队成员遇到一个大爷,拉着人家大讲摇滚乐,讲了二十来分钟,群情激昂,大爷也真心实意,问:那有啥用啊?

“大哥你玩摇滚,玩它有啥用啊?”《伎俩》这首歌就是这么开场的,以反叛之反叛,喊出自己的声音,是梁龙最准确的武器。

在梁龙之前和之后,都没有人这样写歌:把二人转的调式提取、再现到摇滚乐中,比如以6、2为核心音的《允许部分艺术家先富起来》近似二人转曲牌《二板胡胡腔》《双吱儿》,《生存》的旋律运用类似小帽《叫五更》,《黏人》则更为直接地将小帽《情人迷》拼贴进了歌曲的后半段。

在歌词中他大量使用戏仿和改造,对号召口号——允许我国的农民先富起来/允许我国的美人先富起来/允许我家的佣人先富起来/允许我国的艺术家先富起来;对古典名著——我们的生活它还要开,往哪儿开,往红楼梦开吗?通过这种解构,对爱情、理想和古老的梦幻时代祛魅。

然后,甩腔、帮腔、东北方言加入,最后呈现出一种幽默,草根但又不完全是民间,隔靴搔痒但又有隐藏不住的机锋。

1999年,凭借着唯一的那张小样,乐队得到了一个去哈尔滨“第二届摇滚音乐节”演出的机会。演出当晚,主办方在分发晚餐——大概25个肉包子——时没有分给他们,梁龙自尊心受挫,为此置气,登台前借来化妆品把自己化得油头粉面,上台后一通乱拳。打得底下人热血偾张又接不住招,硬着头皮向他们憋出一句:民族朋克。

2000年来了,他第三次去了北京,二手玫瑰成了。

梁龙从此走出东北。他一边急于离开那个闭塞、衰落的小城,一边又不得不借助最根植于那片土地的街头文化,以及其中的平民意识。在矛盾处境中他重新来到了中心。

通天之后,摇滚冇用

2003年,二手玫瑰推出第一张专辑《二手玫瑰》。同年,梁龙通过朋友的朋友,获得了一家酒庄不菲的赞助费,50万。他们拿着这笔钱要去北京展览馆开一场演唱会,成为第一支登上北展舞台的摇滚乐队。那场演出名为“通天演唱会”,不过“通天”跟乐队本身没什么关系,是酒庄的名字。

两千多个座位座无虚席,耿军坐在李宗盛边上,顺便要了个签名。开场之后,大屏幕上出现乐队当时的经纪人黄燎原的影像,他正襟危坐,拿一本书,模仿领导口吻,布道似的念诵什么是摇滚乐。然后,梁龙跳上舞台大喊:“大哥你玩摇滚,玩它有啥用啊?”

演唱会极快地打响了二手玫瑰的名号,结束后,他们拿到了诸多榜单的“最佳摇滚新人奖”“最佳摇滚专辑”“最佳摇滚乐队”,风光无两。

只是紧接着,非典暴发,演出市场低靡,虽然二手玫瑰有过中超比赛中场休息这样的演出机会,但大体来说,就像他们在管虎电视剧《生存之民工》中客串的场景一样:铁皮车斗作舞台,主持人对着荒草地里寥寥几个人头说,接下来有请我们本旗最受大家欢迎的二手玫瑰乐队,带来他们最新创作的一首《生存》,献给大家。然后他们几个长发飞扬的年轻人踏上车斗,乒乓作响。

看似风光的亮相反而带来了危机,“打江山的不懂守江山的难,打江山,说实话,要是真有那么点小幸运,没那么复杂,不就是玩摇滚的嘛,不就是北京混有一席之地嘛,但你有这么一块地了,那才是难。”梁龙说,因为收入没大改善而人心浮躁,二手玫瑰在2005年内部解散。

几经更替,直到2010年左右,乐队阵容才稳定下来——主唱梁龙、吉他手姚澜、民乐吴泽琨、贝斯手李自强和鼓手孙权,成为一支愈臻成熟和具辨识度的摇滚乐队。

2013年,他们再次登堂入室,准备在工人体育馆举办演唱会。如果说刚到北京时的二手玫瑰想的是“破”,那么这个阶段他们进入了“立”。演唱会的名字很重要,梁龙和团队为此想破脑袋,他在纸上胡乱写字,包括“玩摇滚,玩它有啥用”,删字,“摇滚有用”,再删笔画,“摇滚冇用”。这是所有演出策划和专场名字里,最被津津乐道的一个。

它的巧妙之处不在于文字游戏,也不在于和“有啥用”构成自问自答,而在于对毫无必要的概念(包括“摇滚乐”一词)进行消解,并对人进行了重新确立。在那场演出中,梁龙说:“二手玫瑰上工体,根本狗屁不是,也不是什么重要的事儿。重要的是中国的一种‘另类’文化也可以站在真正的舞台之上。摇滚乐不重要,重要的是你们这帮听摇滚的犊子们。”

在郑路看来,二手“特别的无厘头”,他把二手玫瑰比喻为火锅,“一种中国人很爱吃的食品,底料是二人转,所有食材都为它所用。”梁龙找他为“摇滚冇用”做舞台美术时,他决定将这种无厘头的火锅贯彻到底。

他们用人力搬运来一对熊猫母子雕像,悬在空中。大熊猫的来头是这样的。有九年北京望京街头坐着一对巨大的熊猫母子像,既憨态又温馨,那个街口是郑路和梁龙的日常生活,但他们怎么也想不明白,熊猫和望京到底有什么关系。

置办舞台前郑路去模具厂,偶然看到了那具雕像的模型,借用过来,喷上红绿色东北大花。花熊猫前有一块幕布,仿城墙的背景,赭红色为底,加粗反白宋体字写着“摇滚冇用”。大字下再倾倒两根巨大罗马柱,仿圆明园一角,只是柱上也喷满了红绿色东北大花。十足拼贴又波普。

乐队六人(当时乐队里有两位鼓手)身上要素爆炸,葫芦丝、唢呐、文王鼓,骷髅头、仙佛、跳大神……大幕一拉开,郑路鸡皮疙瘩都起来了。

烈日之下,哑口无言

如果按照发专辑、巡演、千人馆级演唱会、万人体育场演唱会的路径来看,二手玫瑰已经走过了大半,只要继续专心,就能打满级。有好几次他们很接近了,比如2023年10月,他们在综艺节目《乐队的夏天》第三季中夺得冠军,乘胜追击,又可以推进一场大型演唱会。

“最害怕的就是这样。”梁龙说,“一步一步,我已经知道大概是什么样了。这些东西就不刺激了。”

梁龙的感受常常如此指引他:做一件事一旦望到头,就会不适、乏味。“真空。”他会这么形容,或者“没有画面感了”,让人隐约感到他在追逐的永远是不存在的东西。

危机意识挥之不去,有两年表现得特别强烈。2006年,乐队第二张专辑《娱乐江湖》已经发行,梁龙进入了瓶颈期。烈日之下,哑口无言。“我在音乐里没有要表达的东西了。”他曾在接受《三声》采访时说。到了2016年,梁龙年近不惑,内心却充满困惑,他在《第一导演》的对谈中袒露:“我做这半辈子东西我为了什么?下面我干嘛?我能跟谁去对抗?我能跟谁去说话?我能跟谁成为朋友?”

自救的办法是,试试搞艺术。

在艺术家杨旭的启发下,他把那双44码的红色高跟鞋放在雪天的臭水沟里,拍照,进行艺术化处理,做出了自己的第一件作品《破鞋》,也叫“Lover”。之后他断断续续地尝试了装置、影像,以新艺术家的身份开办个展,“串门”“红配绿”,非常标准,非常稚嫩,就像最初玩摇滚。梁龙说:“我在开画廊的时候也一样,当代艺术的门派我都叫不上来,但我有这个直觉。”

虽然对他的失语阶段印象不深,但郑路觉得开始接触当代艺术后的梁龙才算得上“意气风发”,“真正变得很综合”。梁龙后来也在自己的文章里写到,那个时期自己的“个人理想时代结束,公共理想时代开始”,意思是整天琢磨自己不好玩了,得为摇滚乐做点事。

或许是黄燎原一直强调二手玫瑰要进入文化史这件事对他产生了影响,又或许是刚好他在798艺术区开始经营一家叫AAW(Asian Art Works)的画廊,总之梁龙有了更多机会和想法把摇滚乐放到画廊里去,频繁发起艺术项目。

2014年,“两岸三地华人摇滚展”,用乐器、手稿、地下室场景等对历史进行回顾;2015年,“摇滚运动会”,先通过击鼓传花式的演出,由不同乐队在北边和南边组成巡演,最后会师,并举行一场正式的运动会;2015到2019年,一年一届《艺术唱片》,邀请音乐人与艺术家合作探索;2016年,“允许部分艺术家先富起来”多媒体交互展……几个项目常常齐头并进,他乐此不疲。

其中持续时间最长的是《艺术唱片》。郑路参与过第一届,“我那个就很失败,装置解释起来很繁琐,看得观众也一头雾水。”但梁龙对这件事的坚持体现出了一种执念。《艺术唱片》办到第四年,音乐人马条跟他说,老梁,我明白你要做什么了。梁龙经常讲到这个细节,执念得到了理解的欣慰。“公共理想”是一种文化精英式的反思,对共同体的献身,但某种程度上也成了他的自证,对自己尚存严肃思考的自证。而自证永远是悖论。

“某种意义上讲,我们都不算是那种特别有大智慧的人。我们都在不断地试错,没有达到那种程度,做什么事都能成功。”郑路说。

做艺术项目只见支出不见回报,花光了梁龙的钱。最多的时候,工作室光是设计师就招了五六个,所有员工的薪资支出23USDp51MRwbaBu+ewfOow/gBX0t7Reu7G6/43fXjlE=高达一个月60万。他于是想通过开火锅店来增收,继续喂养他的当代艺术梦想。

筹备阶段,团队里有人找他说:老梁,你知道你现在一个月支出有多大吗?他说不知道。对方讲,我预测你大概还能撑三四个月。于是,摇滚火锅没能在他们手上开业,被转手了。

“本来想以商养艺,结果以商受伤。”梁龙现在讲起来,好像开了一个玩笑。当时却并不轻松,知道自己亏空后梁龙才开始拢账,“完全懵了,今天看是这个数,过两天一看,还有几个(欠款)没算,就好像是挨了一拳,还没等星星散去,那边又来了一拳。”反应过来的时候,他发现自己已经欠了几百万。

耿军、郑路、蒋佳辰这些朋友都没听梁龙谈过那段时间的拮据,黄燎原很久之后才听他简单说起过。出于各种原因,梁龙从没向他们借过钱。

最难以为继的时候,梁龙不得不向母亲要回了早年间给二老的一张银行卡,卡里还有些钱。银行卡在异地取钱,单次限额两千。他就在ATM机前,输一次密码取一次两千。再输,再取。取得慢倒没什么,只不过每取出两千,母亲手机里就会收到一条信息,“似乎一直在提醒你儿子缺钱你儿子缺钱你儿子缺钱。”

梁龙从小到大没有欠过别人钱。朋友中间他永远是借钱给别人的角色,也好赠东西,喝高兴了,把价值十万的链子也送出去过。

“我说实话,也不是在这装,我觉得你既然想干这事,就得接得住,凭什么只有你总在赢,对吧,凭什么呀?”2020年,他所有的艺术项目都告一段落,画廊转手、《艺术唱片》停止,团队解散,乐队陷入停滞。摇滚与艺术在梁龙手中媾合多年,最终没有留下孩子。

快乐是唯一要义

部分出于填补债务窟窿的原因,2020年,梁龙第一次接受了在综艺节目里担任常驻嘉宾——《明日之子》乐团季的教导主任,负责指导一群比他小两轮的年轻孩子组成乐队。

第一天是参赛选手们自我展示,梁龙没有综艺经验,不知道话说到几分合适,就一个劲地在那举牌,举牌即认可。而他最担心的是一开始出场,“你知道我们那届有谁?朗朗、朴树、邓紫棋、(欧阳)娜娜、南南(周震南)。”他掰着手指头数,“那都是炙手可热的。一到我这儿,梁龙,是不是有点偏台?”

轮到他出场,很多年轻人叫出来“梁龙”或“二手玫瑰”。他才松一口气。

不知道为什么,他也许有点低估自己在年轻人中的知名度。在当下日活量最高的视频平台抖音,梁龙有超200万粉丝,以及将近2000万获赞。在B站,他的视频播放量有2.2亿,人气还在不断积累。到音乐节现场,随处可见穿着红配绿肚兜、短裙、病号服甚至叫不上来名字的奇怪服饰的观众,他们摇着扇子或高举旗帜,写着:没点毛病谁听二手玫瑰。

梁龙认真想过“毛病”这个事,“总不能真的是一些‘有毛病’的人才听二手,对吧?那我离‘有毛病’也是一步之遥了。”他在接受《云端》采访时说,他专门去听乐迷聊天,“包括黑粉群,他们也把我拽进去,偶尔去瞄两眼,发现这个‘毛病’,可以理解为一种乐趣或者快乐——‘没点快乐的需求,或没点趣味,谁听二手玫瑰啊。’‘毛病’是他们的需要,也是一种情绪的表达。”

二手玫瑰最早是和乐迷们同步成长的。2007年,有乐迷自发搭建论坛,在与梁龙取得联系并获本人认证后,论坛成为官方网站,又名“二手村”,分设各地分舵。常常乐队巡演到一个地方,乐迷们就会自发去接站,拉横幅,大聚餐。而梁龙写的词或者喊出的口号,会被仔细研读、讨论,并经由他们迅速传播开来。

乐迷更替为90后,梁龙觉得自己赶不上趟儿了。二手的演出现场,曲和曲之间有大段即兴互动,以挑逗观众情绪,时事、荤段子,吭吭吭地上。大概2010年之后,他发现观众对舞台的互动性要求更高了,“其实乐队以前是调侃性的,不是那种运动式的能蹦的,我们一直也不那样。”为了增强互动,他甚至还弹过电吉他、效果器,并不见好,只得作罢。

到了00后,“我们就得退出历史舞台了,他们的聚会都不是我们能去参与的了。”形式成为主体,而快乐是唯一要义。有段时间梁龙因此感到沮丧。

耿军也发现了这个变化。十多年来,他一直跟着二手玫瑰演出拍纪录片。在2024年8月底的“龙门秀”现场,他观察了每首歌台下的反应,当《白花》这类相对严肃的歌出现时,会比较冷,而《我要开花》《命运》之类,非常热闹,“是不是因为2024年或者2023年,这个时刻,大家可能特别需要宣泄和解压。”

新一批受众认识梁龙,甚至有的不是因为二手玫瑰、摇滚乐队主唱,而是“龙姨”、“滚圈教母”、“滚圈第一美妆博主”。

2019年,眼见艺术项目覆水难收,团队试着做短视频。他们让梁龙拍吃播视频,没成。又把梁龙为演出定妆的过程录下来,在他微博上发预告:“中老年美妆博主明天上线。”结果收到了几千条留言,要知道日常只有十几条。

梁龙迎来了多年里久违的转机。他沿此道路破圈,试色“死亡芭比粉”、仿年画娃娃或者如来菩萨、推出专属色号的口红。

与同期或之后大部分美妆博主相比,他太不专业了,有时候又嘴瓢,把“开箱视频”说成“开光视频”,把双眼皮贴叫作“小绿叶子”,拿起来比划琢磨半天,结果贴反了。第一次带货,既念不对品牌名字,也不知道怎么戴那根项链,胡乱地在脖子上打了个结,半道才反应过来:人家不会退票吧?

梁龙自己也没有想到,这些漏洞百出的时刻反而成为新的流量增长点。早在2003年,他在《伎俩》里写:我必须学会新的卖弄呀/这样你才能继续地喜欢/看那艺术像个天生的哑巴/它必须想出别的办法说话,说话……十几年后再看这几句,真是颠扑不破。

他也逐渐反应过来:“我的歌词已经过了快20年了,让这帮孩子去接受20年前的感受,这个本身没必要。”就像1999年在新华村看到二人转的时刻,通过短视频、通过年轻人,梁龙再次连接上了此地的真切脉搏。

在更多可能性里走一走

还是2019年,在摇滚乐、当代艺术、美妆博主之外,梁龙还拍过电影,大多数时候走过场,或者带着乐队客串一些小角色。直到蒋佳辰来找他。

那时候,35岁的蒋佳辰还是一个初出茅庐的青年导演,主职在鲁迅美术学院影视专业教书。他们约在北京见面,饭局上一共四个人,蒋佳辰、因为踢球而韧带撕裂拄了拐的制片人李冀弢、作为中间人的耿军、梁龙,从下午五六点开始,边喝边聊。

梁龙以为是来找自己做电影音乐,根本没想到要演男主角。耿军说,梁龙你要演这戏,范伟的半壁江山就被你抢走了。喝到半夜一两点,大家都喝大了,瘸腿的李冀弢甚至没拄拐也没坐轮椅,走回了家,第二天才想起来他的拐杖。

第二天,梁龙答应去演这部叫《思想没问题》(后改名为《没问题》)的电影。那时候剧本还是这样的:重点中学的教导主任左守权,有个英语挂科的女儿,英语老师吕有容,有个想进重点中学的儿子,左和吕在利益绑定的情况下相互往来,滋生暧昧,可当左守权被停职后,吕有容很快弃他而去,暧昧假象之下是东北中年男性的困顿和迷茫。

“和二手的气质更为契合。”蒋佳辰说,他在学生阶段拍的第一支短片,是以《采花》为灵感的,写的第一个剧本,是听着《一枝独秀》那张专辑写出来的,他写完左守权这个人物,就想到了梁龙,“天然的反讽。”

拍戏那段时间梁龙留了多年来最中庸的一个发型,天然卷短发,在没落的单位和叛逆的女儿之间左支右绌。

演完后,与蒋佳辰关系近了,梁龙说到了自己在写的剧本,讲他年轻时在哈尔滨当保安但一心要去北京做乐队的经历。于是《没问题》的大半个班子被拉过去,梁龙第一次当导演,蒋佳辰监制,花三天时间拍了个三分钟的短片《老铁》。

第一天,他不好意思喊“咔”,“不好意思发这个音,觉得好装啊。”第二天,脸红脖子粗地跑到镜头里面去,拉着演员们摆阵,你应该站这儿,他应该站那儿,“后来才知道这叫调度、走位。”第三天,杀青。

梁龙并不擅长拍电影,说实话,是不会。但他愿意尝试,无论是短视频、电影、综艺,或者美妆、直播,都被他视作表达通道。

耿军对他的这种活泛很赞叹:“很多时候我们积累了经验,做事越来越有条理,就变得成熟,也特别守规矩。但如果没被规则挡住,你们的障碍对我来说就不是障碍,这可能是我们越来越缺失的东西。”

对于梁龙来说,“我还是这句话,我相信今天我还在做的所谓音乐,或者拍电影,其实是看到了其他东西和可能性,我希望在这里面走一走,而不是用一个角度去解释所有问题。所有我们看得惯、看不惯、看得清、看不清的,都有更多面值得我们去思考和尝试表达。”

梁龙在表达这件事情上仍显示出很大的执念。以前他说同样来自东北的耿军“拙”,因为多年来一直清贫地拍着电影,这种“拙”在他自己身上也不见得没有,像是东北的寒冷气候长年累月冻在他们身上的。

“泛泛地来说,我们对抗的可能真的就是平庸。”耿军说,“所有的教条让我们平庸,让我们变成被复制的人。我们做保安、做服务员,做到底不就得了吗,完了之后当上保安队长,娶大堂经理,我就跟我父母一样养鸡,开粮店。但不行,我们要上北京去遛一遛。他妈北京那帮人怎么那么精彩?那帮人怎么那么不平庸呢?我也不想平庸,我想尽量精彩一点。它不就是这样的东西吗?”

采访耿军那天正好是二手玫瑰久违地在北京演专场,北京东五环外新开业的1919live house。梁龙很久没有演小场地了。他和耿军有时候会聊起来难忘的现场,总会提到有一年在大连的赫兹酒吧,那里只能装400个人,多了只能挤在拐弯过道,过道根本看不到舞台,但还是挤满了人,热得像蒸桑拿。音乐一响,粗糙,过瘾。

2024年9月12日晚上,1919live house里也挤满了人,一眼望去,尽是红花绿叶红灯绿酒红男绿女,有股作孽的生命力。

鲤鱼和龙门

这几年里,梁龙的创作呈现出明显的回顾、内向和私人化气息。比如上一张专辑《冰城之夏》中有乡愁,新一轮巡演“小野练歌房”正是乐队录制第一张小样的歌厅的名字,以及更为直白的“东北欢迎您”新春联欢会。

2024年1月的“东北欢迎您”在哈尔滨办,梁龙把父母都接过去看。在后台,老两口正坐在靠墙的椅子上等待开场。梁龙已经化完妆,大红唇,眉毛染成绿色,演出服剪裁得不对称,一半是黑色西装,一半是红绿碎花。“看着闹心是吧。”他站在父母面前笑。

这时候他父亲站起来,很少见地主动地说,合个影吧。母亲也顺势站起来,他们一左一右站在小儿子两边。

那场演出进行到尾声,唱《冰城之夏》前,他突然想哭。他说哈尔滨对他有许多特殊意义。“东北欢迎您”结束后不到一个月,梁龙的父亲去世了。

一些东西重新变成了浓雾,他的创作笼罩上模糊的气息。以前二手玫瑰每一次的演出策划都是18E/qDgfQ+wxLjMb4X73Cw==清晰和明确的,从名字上即可窥见:“摇滚冇用”“成人之美”“摇滚上市”......2023年过年时在家跳操,梁龙看到窗户上的鲤鱼跃龙门窗花,突然停下来,在纸上写了“龙门秀”三个字。“我认为现在已经不是讨论摇滚乐的问题了,摇滚乐也不需要我们去讨论了。我们可能需要一场大秀。”

不过他说不清到底该是一场什么样的秀,合作团队提交了美术方案,梁龙看了觉得很好,但不对劲,让他解释,他又说不出个子丑寅卯。所有人都被他带入了模糊、混乱。如此来回半年,走了很多人。

在不知道推翻多少版后,“龙门秀”才终于有了大致结构,一个形而上的概念里,有浪、有鲤鱼、有龙门,上半场拉开一场大戏,鲤鱼迎着浪头跃起,然后下半场坠入一场大梦。梁龙说,朴素意义上讲,他在离开齐齐哈尔到了北京、登上北展舞台的时候已经是越过龙门的时刻,但是,“越过之后,还是一道门。”

第一次采访中他谈了很多自己也没有答案的东西,他说这个阶段人的创造力在生理上已经下降,而永远也无法装年轻,因此正在对自己产生强烈质疑。十多天后,我在天津再次见到他,他正要为当晚音乐节的演出跳操开嗓。

“我觉得我又可以开始写东西了。”他说,显露出轻松而略带兴奋的神情,“很多东西已经充斥在我的大脑里。整个接下来的走向,我会更释然、更释怀,更不愿意受各种壁垒的界限。”

“发生了什么吗?”

“最近也没有,其实特别简单,只是能真正做的人很少。就是,我们都知道我们受限,知道很多东西本身价值、意义不大,像我们上次聊的,觉得无味了。但是因为秩序的无味,就更不需要让秩序把你限制住。你有一个手段,去做就好了。”

如今梁龙身上叠加了很多身份,可仍然是个很难定义的人,大概因为他无意进入任何一种秩序里面。有时候我能感觉到他试图抛开这些身份、经验,返璞归真,有时候他又不自觉地不断地以此自我描述,仍旧有舍弃不掉的东西。

他越来越频繁地回东北。

2024年8月24日,“龙门秀”在哈尔滨首演,进入下半场后,《小红小绿》开始前,梁龙跳到升降台上乱舞,发出无意义喊叫。演出服太紧夹得他两肋无法张开,只能半口半口呼吸。他两眼发黑,几乎要昏倒在台上。

“到某一个节点上,那种困惑、体力透支的感觉,起码在那一刹那,让我觉得自己就是那条非常挣扎的鱼,在半空中的时候好像看到了龙门的那边。你要过去吗?还是选择不过去?”他说,这么多年来,其实自己一直还是原来那条鲤鱼。

(参考资料:《历史 记忆 生产》,刘岩;《东北二人转艺术元素在摇滚乐中的融合初探——以“二手玫瑰”乐队为例》,贾雪;《论当代中国摇滚歌词的文化维度》,季德方;《黄燎原:二手玫瑰和九连真人幕后的男人》,界面新闻。)