从大单元任务设计到单篇教学的路径探究

2024-10-27江洁华

大单元任务设计是指从任务群视角所进行的单元整体设计。它通常是围绕一个大任务,基于一个统一的大情境,立足学生的语文核心素养和学生的认知规律,对一个大单元的教学内容进行整合,统一设计,一般由大任务、大任务下的子任务,到对应具体课文的学习活动,三个层级构成。

在大单元整体设计下,单元中的单篇课文所承担的教学价值会略有改变,根据大单元的学习任务,他们通常会被重组,从相对松散的单篇课文变成有逻辑关系的单元子任务,通过子任务的组合,使学生在单元学习中发现更多的学习意义。针对现有的单元教材,基于大单元任务下该怎样进行单元整体设计呢?大单元任务下的子任务又如何在单篇教学中落地实施呢?笔者以统编教材三年级下册第三单元为例,谈谈从大单元任务设计到单篇教学的路径探究。

一、根据单元人文主题和语文要素确定单元大任务和大情境

统编教材在每个单元中融入了两条线,一条是“明线”,即“人文主题”,在课文编排上,把主题相近的各种文体的文章组合在一个单元内,这样在教学时凝练单元主题,便于主题学习。另一条则是“语文要素”,它隐含在每个单元的知识要点、语文能力的培养及语文技能的训练中。我们在确定大单元设计时,要把人文主题和语文要素巧妙地融合在一起,这样不仅可以激发学生学习的兴趣,而且可以让学生在人文情感的熏陶中提升语文素养。

本单元以感受“中华优秀传统文化”为主题,编排了《古诗三首》《纸的发明》《赵州桥》《一幅名扬中外的画》四篇课文,分别从传统节日、发明创造、建筑艺术等方面展现中华传统文化的魅力。本单元的语文要素有两个,“了解课文是怎么围绕一个意思把一段话写清楚”是其中之一。为落实这一语文要素,教材在《纸的发明》课后安排了想想每个自然段的意思,再完成表格;《赵州桥》课后编排了体会第3自然段是怎样把赵州桥写清楚的;《一幅名扬中外的画》导语提示向别人介绍《清明上河图》,实际上也是理解每个段落的意思。

本单元是综合性学习单元,“收集传统节日的资料,交流节日的风俗习惯”是综合性学习的要求,也是本单元的另一个语文要素。本单元的综合性学习比较特殊,它的学习内容和要求是穿插在单篇课文学习之中的。为此,教师既要实施单篇课文教学,又要兼顾综合性学习的指导,课内外同步进行。针对本单元的人文主题和语文要素设计了“游中华博物馆,寻传统文化之根”这一单元大任务和大情境,并设计如下六个大单元学习目标:

1.通过归纳整理、联系生活、溯源识字等方式认识41个生字,读准7个多音字,会写35个生字。

2.能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《古诗三首》及“日积月累”,默写《清明》。

3.结合课文内容,了解课文是怎样围绕一个意思把一段话写清楚的。

4.了解传统文化的内涵,激发对传统文化的热爱和探究的兴趣。

5.通过小组合作、探究的学习方式,收集整理传统节日的资料,交流节日的习俗,开展综合性学习活动,并展示活动成果。

6.运用围绕一个意思把一段话写清楚的方法,选一个传统节日,写一篇关于传统节日的习作。

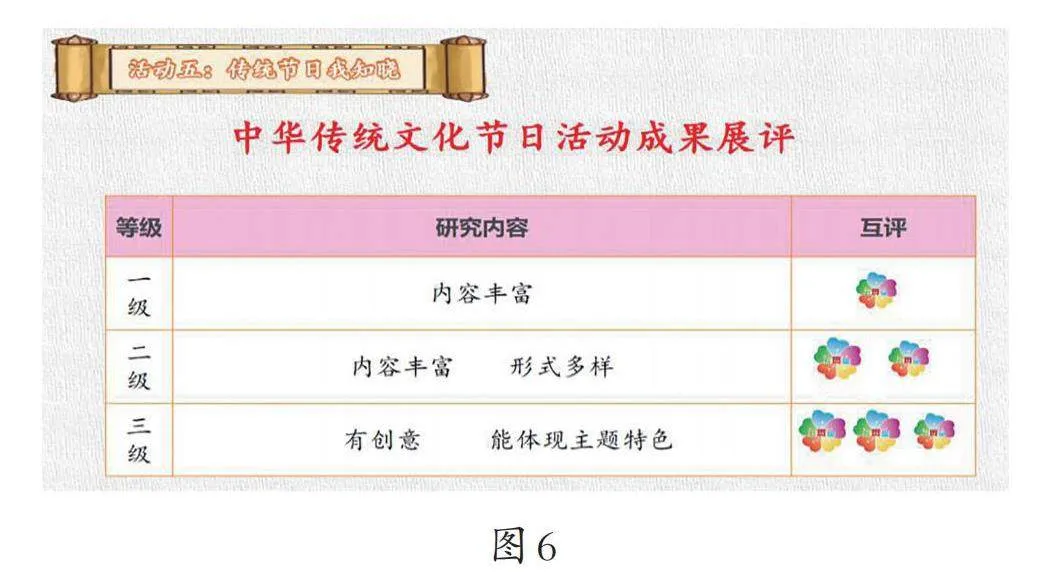

二、依循学生的认知发展规律确定单元子任务

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提倡以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容,设计学习任务群。因此,在学习“中华优秀传统文化”的主题下,在“游中华博物馆,寻传统文化之根”这一单元大任务的统领下设计了五个子任务,分别是:“游民俗文化馆,变身古人过佳节”“游科技展览馆,走近古代探发明”“游建筑设计馆,文化遗产我传承”“游名画艺术馆,经典之作扬中外”“展传统节日,文化永流传”(如图1)。

以上五个子任务是根据课文内容及学生的认知发展规律确定的, 例如:《古诗三首》这篇课文由《元日》《清明》《九月九日忆山东兄弟》这三首关于传统节日的古诗组成,这三首古诗都描述了古人过佳节时的情景,所以在单元教学过程中,《古诗三首》确定“游民俗文化馆,变身古人过佳节”为子任务,让学生在民俗文化馆里了解传统节日的习俗,感受古人过佳节的心情及感受。《纸的发明》叙述了中国造纸术的发明过程,所以确定“游科技展览馆,走近古代探发明”为子任务,让学生走近古代,探寻我国古代的科技成就。其他三个子任务则安排在《赵州桥》《一幅名扬中外的画》以及《综合性学习》的学习活动中。

三、基于大单元情景设计的单篇教学活动

从学生的语文实际出发,创设丰富多样的学习情境是“新课标”的明确要求,大单元设计下的单篇教学与以往的单篇教学相比,最大的不同在于它有一个贯穿始终的学习情境, “游中华博物馆,寻传统文化之根”既是整个单元的大任务,又是单元大情境,在大单元设计下的每个子任务都要基于这一情境来展开,而且这一大情境自始至终出现在五个子任务十二个学习活动中。

比如,任务二:“游科技展览馆,走近古代探发明”这一任务设计了以下四个活动:分别是“我是小小设计师”“我是小小讲解员”“我是小小代言人”“我是小小分享家”,《纸的发明》正是基于这四个活动来展开教学的。

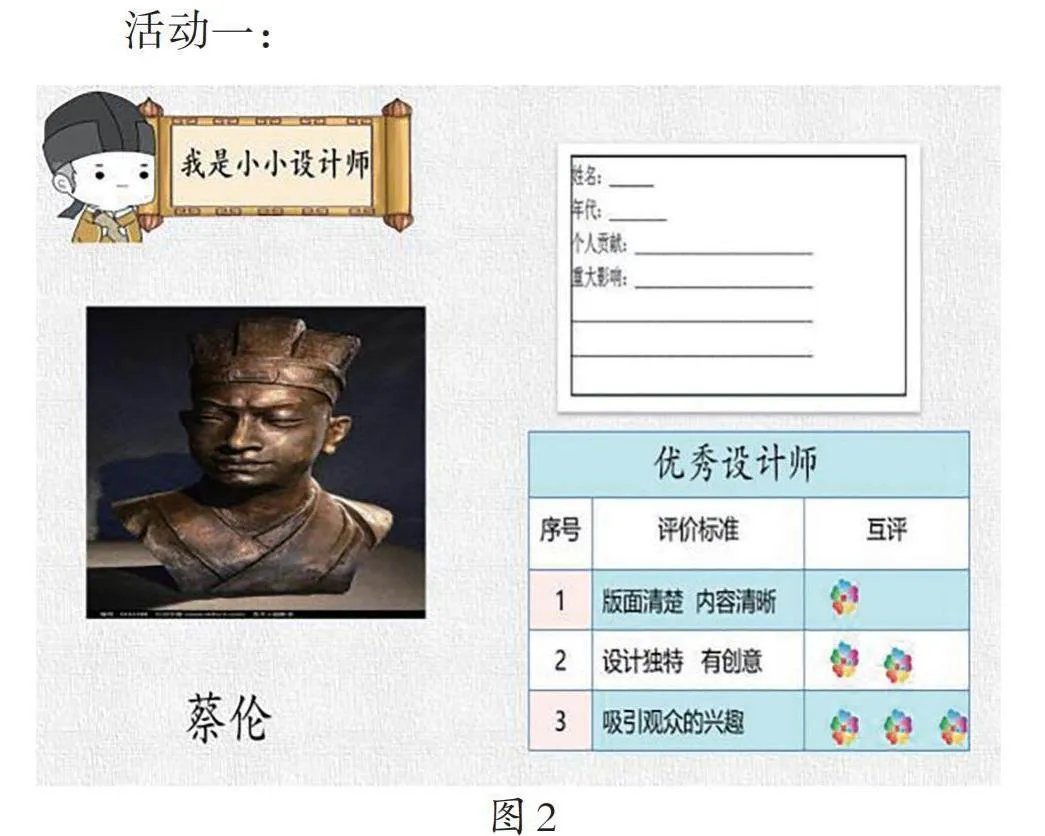

活动一:“我是小小设计师”。

学生根据课前查阅的资料,小组合作制作一张关于蔡伦的精美海报,海报里面有姓名、年代、个人贡献、重大影响,海报的版型可以自由设计,评选出优秀设计师。通过这一活动同学们对蔡伦有了深入的了解,同时激发学生探索“纸的发明”的兴趣。

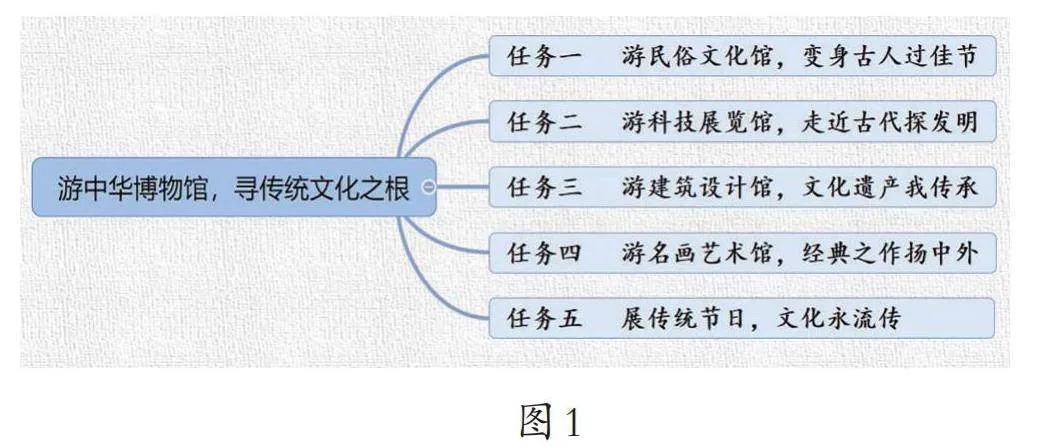

活动二:“我是小小讲解员”。

这一环节主要讲解蔡伦造纸的过程,同学们默读课文第四自然段,圈出造纸过程的关键字词,通过提炼出的关键字词,根据蔡伦造纸的发明过程,并请同学们当讲解员,向大家讲解,评选出优秀讲解员。

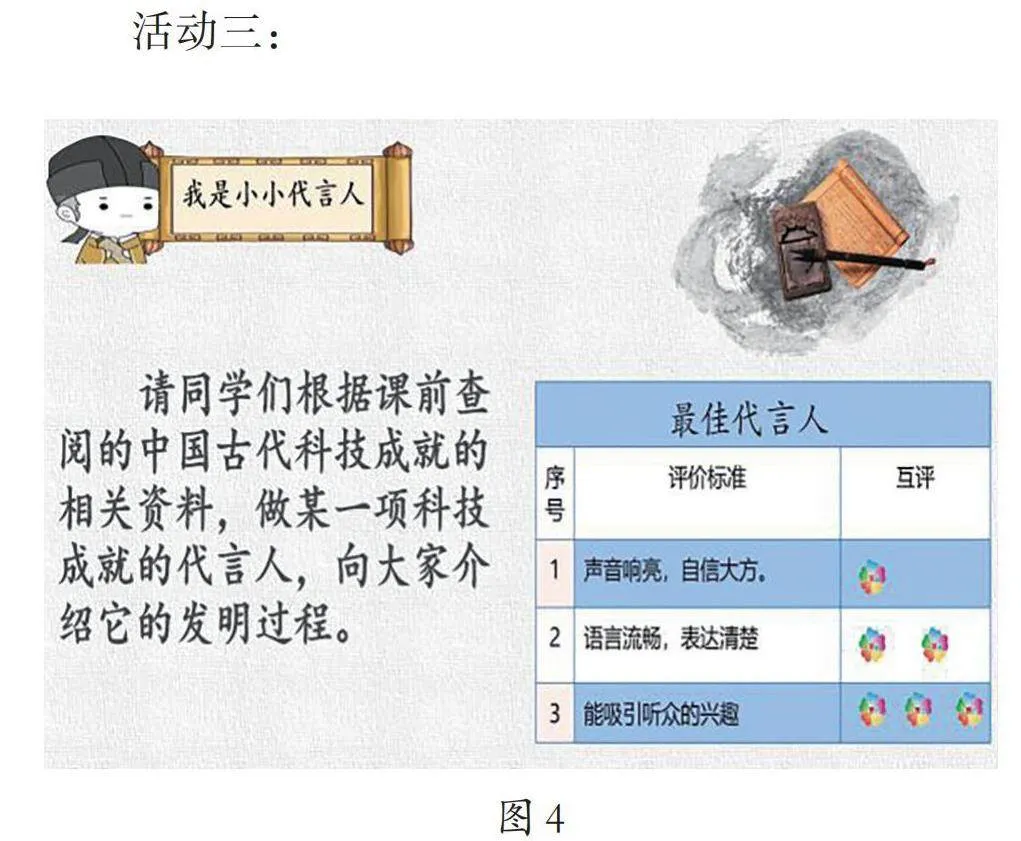

活动三:“我是小小代言人”。

让学生做科技成就的代言人,造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一。在我国古代还有许多的科技成就,如指南针、火药、活字印刷术、地动仪、圆周率等,请同学们根据课前查阅的中国古代科技成就的相关资料,做某一项科技成就的代言人,向大家介绍它的发明过程。

活动四:“我是小小分享家”。

这一活动是针对课后习题的“综合性学习”来展开的。同学们在了解了中华传统节日,开展了活动,并收集整理了一些资料的基础上,交流讨论如何来展示活动成果,把自己的想法分享给大家,表达对传统节日的热爱。从以上四个活动不难看出学生一直置身于“游中华博物馆,寻传统文化之根”这一大单元的情境中。

四、针对单篇教学活动适时嵌入课堂评价

新课标倡导课程评价的过程性和整体性,重视评价的导向作用,注重评价的多元与互动,大单元任务下的单元整体教学,强调以学生为中心,让学生动起来,积极参与课堂活动,并在课堂活动中参与评价,真正做到“教—学—评”一致,那么怎样让具体的学习活动具有可操作性与测评性呢?可从两处着手。

一是把测评嵌入活动过程中,如子任务二“游科技展览馆,走近古代探发明”的四个活动都安排了不同的评价,设置了不同的评价标准。

例如:活动一“我是小小设计师”,请同学们根据课前查阅的资料,小组合作制作一张精美的海报,海报里要有姓名、年代、个人贡献、重大影响,海报的版型可以自由设计,看谁的设计最优秀。为此,设计了三个层级的评价标准:版面清楚,内容清晰,可以获得一颗“五贯星”;设计独特,有创意,可以获得两颗“五贯星”;能吸引观众的兴趣,可以获得三颗“五贯星”。活动四“我是小小分享家”这是综合性学习活动的成果展示,也设计了三个层级的评价标准,通过“开展活动最深入”“活动成果最丰硕”“成果展示最精彩”等三个方面来评选“活动优胜小组”,给小组每个成员颁发三颗“五贯星”(如图2—5)。

活动一:

活动二:

活动三:

活动四:

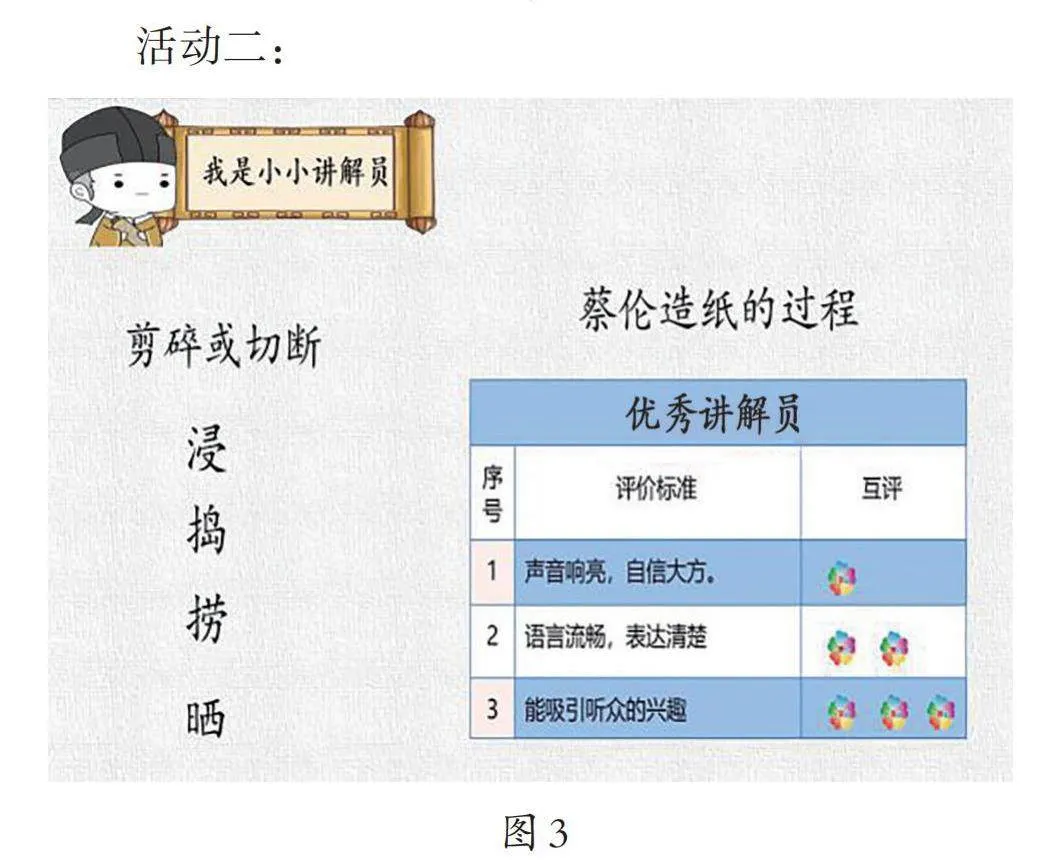

二是在板块学习的结尾处嵌入评价。例如:子任务一“游民俗文化馆,变身古人过佳节”的活动五“传统节日我知晓”,在学生学完了《元日》《清明》《九月九日忆山东兄弟》三首古诗,了解了古人是如何过春节、清明节以及重阳节之后,安排了综合性学习活动。教师设计了这样一个活动方案:同学们,你们还知道哪些中国传统节日呢?这些节日又有哪些深厚的文化内涵和独特的习俗呢?接下来,我们开展综合性学习活动,了解我国重要的传统节日,以小组为单位,选一个传统节日,先制定活动方案,然后开展活动,并进行成果展示,评选出优秀活动小组(如图6)。

通过以上路径可以看出,在大单元设计的构架下,用一个贯穿始终的学习情境,整合一个单元的学习内容和学习资源,设计有情境、可操作、可测评的关联性子任务,这样既丰富了单篇课文原有的教学价值,又凸显了教学目标,让学生在人文主题的熏染下,语文要素得以落地实施。

(徐德明)