课程思政视域下的高中语文读写融合教学策略

2024-10-27高强

高中语文读写融合教学过程中,教师应寻找“读—写—课程思政”的连接点,利用大单元母题,结合语文学科核心素养,确定课程思政目标,精准选择写作角度,将阅读输入与写作输出有效结合,利用读写融合教学形成课程思政实践的闭环。读写融合实践中,应强调真实情境的创设,激发学生在真实情境中的表达欲望,利用过程性评价,引导学生回顾落实教学目标中的重难点,形成“目标—实践—评价”的闭环。

一、读写融合应强调大单元母题的拓展延伸

教师应当精准选择写作角度,将课堂内容有效迁移到作文中,形成读写融合教学中课程思政的闭环操作。

教师在读写融合教学过程中融入课程思政,需要找寻“读—写—思政”三者的连接点,大单元母题便成为有效抓手。教学过程需要进行统筹设计,结合单元主题及学科核心素养确立单元课程思政要点,进而针对单元内不同文章特点,分解单元课程思政的教学目标,然后设计读写融合方案。在单元母题的语言情境中,确定读写融合的教学角度,命制作文练习题目,使学生在阅读情境中充分思考,在“读—写”的闭环教学过程中实现课程思政的有效融入。

以必修上册第三单元的教学为例,单元主题为“生命的诗意”,结合语文学科核心素养,明确大单元应当实现的素养要求,即创设情境,在诵读与想象中感知诗词的艺术魅力;体会诗人对社会的思考与人生的感悟,理解文学作品丰富的内涵和语言的独特表达,提升审美能力。

透彻分析单元主题及应当在教学实践中落实的核心素养后,确立本单元的课程思政教学要点:认识古诗词的当代价值,深刻了解不同历史人物的“生命诗意”,提高思想修养和文化品位,思考当代青年铸就生命价值的途径,坚定文化自信。

随后,拆解单元课程思政目标,将整体目标分解落实到《短歌行》《归园田居》《梦游天姥吟留别》《登高》等不同文本中,培养学生忧国忧民的家国情怀、积极进取的人生观、闲适恬淡的生活情趣、淡泊高洁的品质情操以及个性张扬的浪漫精神。在大单元阅读教学后,便可确定读写融合的写作教学角度,引导学生思考当下青年生命的诗意又体现在哪里。

于是,笔者通过作文题目设置,由开放到深入地引导学生思考。

题目一:法国哲学家笛卡尔说过:“我思故我在。”我们一般理解为,人有了思想或思考,也就有了存在的意义和价值。其实,人生的价值还体现在许多方面,请结合你的心得和体验,在“我____故我在”中的横线处填入词语,构成新题目,写一篇文章。

题目二:人们因时光的流逝而焦虑不安,摆脱时间的束缚、追求永恒成为心之所向。作家周国平曾写道:“摆脱时间有三种方式:活在回忆中,把过去永恒化;活在当下的激情中,把现在永恒化;活在期待中,把未来永恒化。”

看了以上材料,引发了你怎样的思考?请围绕“摆脱时间”写一篇文章。

题目一的关键词是“在”也就是“意义”,由名言导入,结合大单元教学内容可以实现大单元主题的有效拓展延伸。本题引导学生思考人生存在的意义和价值到底是什么。有的学生将题目确定为“我爱故我在”,将观点确定为:“‘掬水月在手,弄花香满衣’,以热爱传承中华文明,以文字书写人生价值;‘三年一腾飞,十年一跨越’,以热爱助力科技创新,带领民族走向星辰大海。”

开放式的题目设计使得学生在阅读教学的真实情境中,产生了思考的主动性和方向性,联系文本与自身的生活,将阅读输入转换为作文输出,形成读写融合教学中课程思政的闭环操作。

题目二引导学生深入思考实现生命意义的途径。材料中的核心关键词便是“摆脱时间”。时间是人生命中一个极其重要的维度,正因为有着这样的维度,让生命受到了限定。怎样在瞬间生命中铸就价值的永恒,便是题目引导学生思考的核心内容。

语文教学应当处理好“学生—教师—教材”这三个主体间的关系。教材提供的是一份经典,而教师与学生最终的抵达是通过语文教育,让生命拥有经典中的那份诗意与哲思,是在琐碎平凡的生活中也能获取一份美的享受,获得在人生旅程中有力量的前行。这也就是语文学科立德树人与课程思政的首要思考,而读写融合恰恰为课程思政的落实提供了有效抓手。

二、读写融合应强调真实情境的创设

教师应作为生活、阅读与学生想象之间的桥梁,激发学生在真实情境中将自身对生活与阅读的思考表达出来,利用过程性评价,实现课程思政目标闭环落实。

读写融合应注重建构,教师应该在教学过程中起引导作用,唤醒激活学生的生活体验和阅读体验,使学生在有感而发的基础上投入写作。

写作素材的来源主要有生活、想象与阅读。真实的情境可以激发学生的想象,将阅读体验与生活实践相结合,而教师就成为学生与情境之间的重要一环。

以必修上册第七单元为例,本单元的人文主题是“自然情怀”,笔者设定教学目标为感发自然的美,提升感悟力,激发学生对自然的珍爱和对生活的热爱。围绕单元母题,笔者结合本单元文本寓情于景的写作特征,在教学实践中,通过展示自己在儿时生活的老照片以及笔者散文,选取“老屋”这一情感寄托物,创设出儿时生活的场景,指导学生如何将主观情感寄托在客观景物之中。当成功将学生代入情境后,笔者命制以下题目,引导学生思考生活中的某个地方能寄托自己怎样的生命思考。

题目:茫茫人世间,总会有一个或一些地方成为我们的情感思想寄托之处,无论长久抑或短暂。像月下荷塘之于朱自清,那是他宁静自由的理想世界;像古都北平之于郁达夫,那是他透彻感受“清、静、悲凉”的北国秋味之所在和飘零之心眷恋的地方;像地坛之于史铁生,那是他思考生命和寄托复杂情感的地方。

生活中有哪个地方和你密切相关,或者牵引出你的情感,或者引发了你对生命的思索?请围绕“有这么一个地方”这一话题,写一篇作文。

题目结合大单元中的文本《荷塘月色》《故都的秋》《我与地坛》,让学生寻找自己生活中的“荷塘”“故都”和“地坛”。在教材的情境引导、教师的情境启发下,学生快速在头脑中搜索能够寄托他们情感的意象。

有的学生写道:“老屋的石阶旁,年幼的我躺在摇椅上,听奶奶在一旁吟诗‘天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星’……长大后,我离开老屋外出求学,但每次在生活中遇到困难挫折抑或失意之时,我总愿意回到老屋,搬一把竹椅坐在院中看书……”

在教学活动中,教师起到桥梁的作用,成功地将学生的生活体验和阅读体验调动出来,让学生真实地抒发自己内心的情愫。同时,通过写作,强化了对大单元人文主题的理解,实现了读写的有效融合。情境成功链接阅读输入与写作输出,同时在写作文本生成过程中,形成教学评价方式的转变。

“评价则被看成教—学过程不可分割的一部分,采取一种情境化的质性的评价取向,既关注结果评价,也关注过程评价,特别强调评价与教学的整合。”华东师范大学崔允漷教授的这段话告诉我们:真正有效的课堂活动,应该形成“目标—实践—评价”的闭环,而情境化的读写融合教学,使得教学评价由单独关注成绩,转向写作输出的全过程评价,同时利用评价细则,引导学生学会落实课堂教学内容,形成教学评价对教学目标的落实。

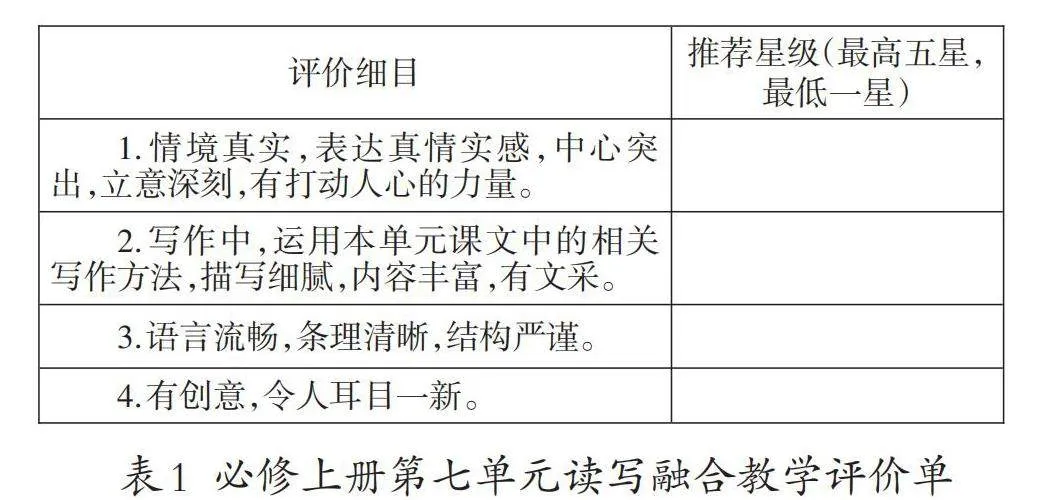

笔者在教学实践中落实过程评价,主要采用小组点评推荐法,根据全组学生推荐星级打分,确定推荐全班展示的文章。笔者设计如下评价表格:

学生在教师创设的情境中写作,将会对比自身写作与作家写作、教师写作的异同,形成过程性自我评价;写作后小组根据评价表格进行组内交流,形成小组评价;小组推荐优秀文段展示以及教师点评,形成教师评价。表格式小组讨论评价,也利用评价引导学生回顾落实教学目标中的重难点,形成“目标—实践—评价”的闭环。

(柳艳芳)