大革命时期黄埔军校在川招生情况

2024-10-24孙小磊

今年是黄埔军校建校100周年。习近平总书记在致黄埔军校建校100周年暨黄埔军校同学会成立40周年的贺信中指出,“黄埔军校是第一次国共合作的产物,是我国第一所培养革命军队干部的学校”。黄埔军校见证了第一次国共合作,为中国革命培养了大批优秀政治军事人才。黄埔师生中的杰出共产党员,为民族独立与解放运动立下了不朽功勋。

四川地区黄埔军校的招生工作与大革命运动在巴蜀大地的展开息息相关。随着第一次国共合作的广泛深入,黄埔军校川籍学生人数逐渐增多。在党组织的安排下,一些共产党员奔赴广州,为实现革命理想进入黄埔军校学习。

百年启航:黄埔建校招生

1923年,中国共产党第三次全国代表大会作出共产党员以个人身份加入中国国民党的决定,以实现国共合作,推动国民革命。1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,事实上确立了联俄、联共、扶助农工的三大革命政策,为国共合作、创立革命军校奠定了组织基础,中国革命进入第一次国共合作时期。

在改组国民党的同时,孙中山积极推动筹办陆军军官学校。1924年1月下旬,军校筹备委员会成立,张申府、金佛庄等共产党员参与了军校筹办工作。自黄埔军校开始招生后,国共两党纷纷动员有志青年报考。

黄埔军校建校招生的消息传到四川,让深受国民革命思想影响的进步青年大为振奋。随着四川地区大革命形势的蓬勃发展,中共重庆地方执行委员会(简称中共重庆地委)通过四川省国民党左派省党部,发动众多胸怀反帝反封建思想的四川热血青年奔赴粤地,迈进黄埔军校大门,融入革命大潮。

第一次国共合作破裂前,黄埔军校共招生6期。其中,一至三期与四至六期在四川地区的招生情况随着地区国共合作的发展呈现出两种截然不同的态势。

单打独斗:黄埔一至三期

自反袁失败后,四川地区的国民党人大多逃亡在外。留川国民党人处境困难,有的投靠军阀,有的销声匿迹,国民党组织内部分崩离析、名存实亡。

1922年10月,中国社会主义青年团重庆地方执行委员会(简称重庆团地委)成立。同一时期,四川其他地方也陆续建立起团组织或发展了团员。然而在大革命初期,四川各地团组织力量薄弱,缺乏经验,不能适应大革命的新形势。直至1925年1月,重庆团地委成功改选,大革命时期四川党团组织的领导格局才基本成形,由此建立起思想统一、步调一致的革命领导集体,为第一次国共合作在四川地区的实现打下了基础。

黄埔一期的招生从1924年初开始,黄埔三期生于1924年冬入学。第一期总人数645人,川籍学生21人,占总人数的3.26%;第二期总人数449人,川籍学生49人,占总人数的10.91%;第三期总人数1233人,川籍学生100人,占总人数的8.11%[1]。与其他省份入学人数相比,川籍学生人数排名不甚靠前。

1924年2月10日,黄埔军校分配各省招考学生名额。拟招学生324名,其中直隶、山东、山西、陕西、河南、四川、湖南、湖北、安徽、江苏、浙江、福建、广东、广西每省12名,共168名。第一期开始招生时,各省多为军阀控制,公开招生基本不具备可行性。于是,在国民党第一次全国代表大会上,孙中山委托来自各省的大会代表回籍后代为秘密招生。然而,虽然参加国民党一大的四川籍代表有杨庶堪、刘泳闿、谢持、刘泉如、赵铁桥等人,但他们大多在国民党内担任要职,主要活动地点在川外,因此回籍招生不能实现。

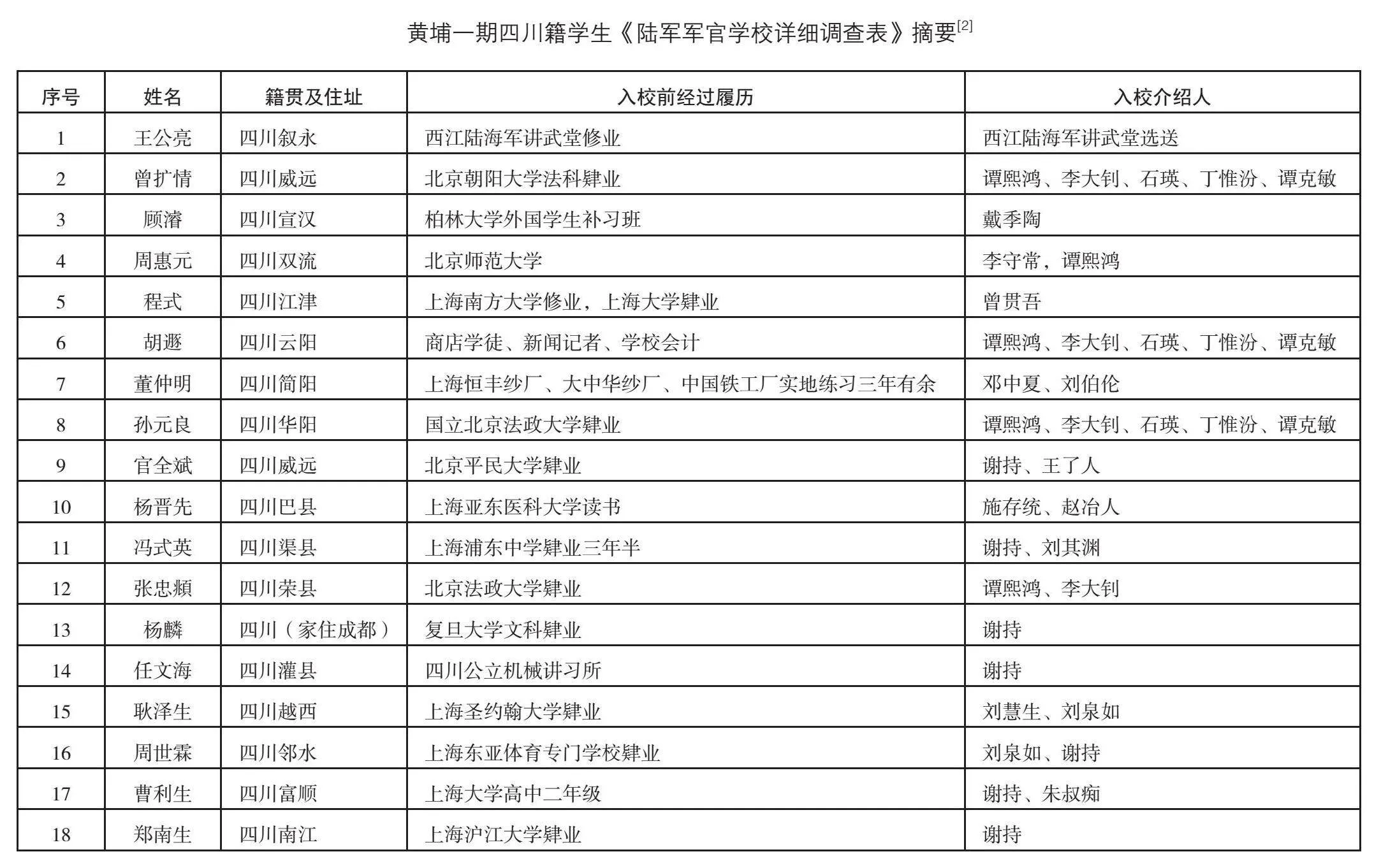

黄埔一期生入学后填写的《陆军军官学校详细调查表》,记录了他们的籍贯住址、履历、入学、入党等信息。从现存18名川籍学生填写的调查表中可以看出,只有四川灌县(今都江堰市)的任文海入学前的履历为四川公立机械讲习所,其余青年入学前均在上海、北京等地学习、工作。曾扩情、周惠元、胡遯、孙元良、张忠頫5人由国民党北京党部介绍入学,其中4人由李大钊以国民党北京党部负责人和国民党党员的身份介绍入学。冯式英、杨麟等11人由国民党上海党部介绍入学,其中7人由谢持介绍。董仲明(董朗)、杨晋先由邓中夏、施存统等共产党员介绍入学。王公亮由西江陆海军讲武堂选送入学,顾濬留学归来后由黄埔军校政治部主任戴季陶介绍入学。

在四川地区国共合作局面尚未形成的情况下,黄埔一期在川招生的生源主要是川外的川籍进步青年,四川本地青年不多。

黄埔二期的卢德铭和三期的康泽入学经历较有代表性。卢德铭从报上得知黄埔军校招生的消息后,到四川宜宾找到老同盟会会员李筱亭,恳求其为自己写一封推荐信。到广州后,考试时间已过,卢德铭凭借推荐信直接找到孙中山,经孙中山面试合格特批录取入学。康泽从黄埔一期生李杲的来信中了解到黄埔军校招生的消息和入学条件。为此,他找到安岳县省参议员田履丰,由田转请熊克武作介绍人,从而得到报考黄埔军校的机会。

尽管当时四川地区国共合作还未深入展开,但在黄埔军校招收的四川籍学生中也涌现出了不少共产党员。一期中的共产党员和曾是共产党员的学生有王公亮、董仲明、顾濬等,二期有罗振声、卢德铭等,三期有毛杜、史良、尹伯休、乔茂材、郑平、唐泽英(唐赤英)、刘道盛、穆世济等。

革命潮涌:黄埔四至六期

1925年1月,重庆团地委进一步改选,重庆整团结束。经过整顿和改组的重庆团组织,大力加强宣传工作,推动马克思主义和革命思想在巴蜀大地传播,组织领导群众性反帝反封建运动,使革命观念深入人心,促进了黄埔军校招生工作在四川地区的开展。

1926年2月底至3月初,中共重庆地委正式成立,统一领导四川境内的党组织和党员,直属中共中央领导。自此,四川省内分散的党团组织实现了统一领导,为黄埔军校在川招生打下了组织基础。

在中共重庆地委和四川省国民党左派省党部的共同努力下,国共合作在四川呈现出良好态势。一大批国民党左派基层组织建立,国民党左派党员数量增长迅速。中共重庆地委也通过四川省国民党左派省党部将大批进步青年送入黄埔军校学习。

黄埔四期于1925年7月开始招生,1926年1月入学。黄埔六期(广州本部)于1926年10月入学。其间,黄埔军校招生工作逐渐走向公开,学校分派招生委员到豫、鄂、湘、浙、鲁、直等地招生。黄埔第四期毕业人数2654人,川籍学生202人,占毕业人数的7.61%;第五期毕业人数2418人,川籍学生264人,占毕业人数的10.92%;第六期毕业人数718人,川籍学生12人,占毕业人数的1.67%。与其他省份相比,第四期和第五期川籍学生人数均排名第三,第六期与浙江并列排名第六。

黄埔军校1925年的招生简章先后规定,投考者需持“中学或与中学相当之学校毕业文凭,及党证或各地区党部之介绍书”,分赴广州中国国民党中央执行委员会本校驻省办事处、中国国民党上海执行部报名[3],“各省投考学生,径向各省党部报名,由各省党部汇送中央党部,咨送本校与考。各省党部汇送来考入伍生,须经该部执行委员3人以上签名,方为有效”[4]。其中,党证为国民党党证,党部介绍书为国民党党部介绍书。青年学生要进入黄埔军校,形式上必须有国民党党籍或国民党党部支持,这是第一次国共合作的特点。

1925年下半年,黄埔军校分批招考第四期入伍生时,中共中央于11月1日发出《中国共产党通告第六十二号》,指出“广州黄埔军校正拟招收三千名入伍生,望各地速速多选工作不甚重要之同学、少校同学及民校左派同学,自备川资和旅费,前往广州投考,以免该校为反动派所据”。同时强调“此事关系甚大,各地万勿忽视。投考者须一律携带民校介绍证书”[5]。在当时党的文件中,本校一般指代中国共产党,少校指代共青团,民校指代国民党。

在空前高涨的革命形势推动下,“到黄埔去”成为流行于青年中的一句口号,黄埔军校也成为四川青年心中的革命之地。

重庆的党团组织十分重视黄埔军校招生工作。曾在綦江党团组织工作的郝谦回忆:“1926年,(杨闇公)又叫綦江多派学生进重庆中法大学,到广州农民运动讲习所和黄埔军校去学习。”[6]1925年6月,邹进贤在代表共青团綦江特支向团中央的报告中积极请示,了解政策,询问“黄埔军官学校的内容请告,高小程度的学生可否去”[7]。1926年1月,《团綦江特支致团中央的报告》中提到,“有位同学罗少贤,今年八月曾由此地前任书记邹进贤君介绍过沪到广入黄埔军校,希望兄台接介绍后即加以指导”。在黄埔四期的招生工作中,仅团綦江特支派出的进步青年就有霍步青、霍栗如、霍锟镛、罗少贤、熊楚传、刘祥麟、朱凯、张履丰、张友邻等。

在建有中国共产党基层组织的川东师范学校,原籍四川德阳的教师叶德生在学校颇有名望。时年29岁的他虽然年龄远超招生限制24岁,但在组织发动下,他仍考入黄埔军校,并加入中国共产党。

在中共重庆地委的推动下,黄埔军校在四川地区的招生工作突飞猛进,四期、五期川籍学生数量大幅增加。其中,四期川籍学生中的共产党员和曾是共产党员的有汤慕禹、叶镛、缪芸人、李鸣珂、赵希杰等数十人,五期中有袁镜铭、张鸿翥、吴福畴、黄之增、田均平等。

五期川籍学生入校人数大幅增加而共产党员不多的原因可能是,1926年四川地区的国共合作进入高潮,国民党左派基层组织迅速扩张,中共重庆地委借此机会派遣共产党员到各县组建地方支部。同时,反帝反封建运动兴起,各条战线均需党团组织骨干领导,因此人手紧缺,在派出学生时以进步青年为主。

1926年10月,第六期入伍生正式入学,先后录取入伍生共计4400余人(不包括武汉分校第六期学生)。然而,在1927年四一五反革命政变中,众多共产党员和国民党左派学生被捕,大批学生逃离黄埔军校,加之黄埔军校迁校等多种因素影响,最后参加1929年2月在国民党反动势力掌控下举办的毕业考试并取得合格成绩的学生只有718人。六期川籍学生中的共产党员和曾是共产党员的有李棠萼、韦凤喈、刘祥临、周骥、敬远源等。

1926年10月3日,中共中央发出《中国共产党通告(钟字第二十二号)》,提到“黄埔军校现在正招收大批的入伍生,除湖南、四川两地因已去千人不必再派”。在中共重庆地委和四川省国民党左派省党部的努力下,四川地区在1925年、1926年的黄埔军校招生中表现突出,已经能与大革命形势发展最好的湖南比肩。

川渝地区的黄埔军校招生工作,见证了大革命在巴蜀大地的兴起、高潮与失败。从川渝走出的黄埔军校学子开启了救亡图存、复兴中华的伟大历程,在中国革命和建设进程中发挥了积极作用。

注释:

[ 1 ] 中国第二历史档案馆供稿,华东工学院编辑出版部影印:《黄埔军校史稿》(第2册),北京:档案出版社,1989年。

[ 2 ] 陆军军官学校编《陆军军官学校第一、二、三、四队学生详细调查表》。摘自沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编》第567~570号,台北:文海出版社有限公司,1990年。

[ 3 ] 广东革命历史博物馆编:《黄埔军校史料(1924-1927)》,广州:广东人民出版社,1985年,第35、36页。

[ 4 ] 陈以沛、邹志红、赵丽屏合编:《黄埔军校史料(续篇)(1924—1927)》,广州:广东人民出版社,1994年,第165页。

[ 5 ] 共青团中央青运史研究室、中央档案馆编:《中共中央青年运动文件选编》,北京:中国青年出版社,第75页。

[ 6 ] 中国人民政治协商会议四川省重庆市委员会文史资料研究委员会编:《重庆文史资料丛刊 重庆“三·三一”惨案纪事》,1988年,第325页。

[ 7 ] 中央档案馆、四川省档案馆编:《四川革命历史文件汇集(群团文件)(一九二二年—一九二五年)》,1986年,第279页。

作者单位:重庆市九龙坡区档案馆

编辑/董婉妮