基于ENK组合模型的江西红色文化遗产时空分布特征与保护利用策略研究

2024-10-20陈晓刚宋绍鹏陈韩

摘要

以江西省文化与旅游厅2020年公布的第一批不可移动革命文物中的1 278处红色文化遗产为例,采用ENK组合模型对遗产进行时空分布与保护策略研究。研究表明:在新民主主义革命时期,江西省红色文化遗产重心的演变在空间上体现为“西北-中南-中部-中南”的“V”形路径;红色文化遗产整体空间分布呈现“多主核+多副核+环核群”结构的集聚形态,其中的“多主核”指吉安市、赣州市、上饶市。针对遗产时空分布特征,提出构建“一带、三核心、四片区”的空间保护格局、整合区域文化遗产资源、“整体性+片段性”叙事遗产、串联织补同一事件遗产等具体保护利用策略。

关键词

红色文化遗产;革命文物;ENK组合模型;分布特征;保护利用

中图分类号:TU986 文献标志码: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.03.009

文章编号:1671-2641(2024)03-0060-09

Abstract

Taking the 1 278 red cultural heritage sites in the first batch of immovable revolutionary cultural relics announced by the Department of Culture and Tourism of Jiangxi Province in 2020 as an example, the ENK combination model was used to study the spatial and temporal distribution of the heritage and the protection strategy. The study shows that the evolution of the centre of gravity of the red cultural heritage in Jiangxi Province during the New Democratic Revolution is spatially reflected in the ‘V’ shaped path of ‘Northwest - Central-South - Central - Central-South’ ; and the ‘V’ shaped path of the red cultural heritage in Jiangxi Province during the New Democratic Revolution. The overall spatial distribution of red cultural heritage presents the agglomeration pattern of ‘multiple main nuclei + multiple sub-nuclei + ring nuclei group’ structure, in which ‘multiple main nuclei’ refers to Ji’ an City, Ganzhou City and Shangrao City. Given the spatial and temporal distribution characteristics of the heritage, a spatial conservation pattern of ‘one belt, three cores and four areas’, integration of regional cultural heritage resources, ‘holistic + fragmentary’ narrative heritage, and specific conservation and utilization strategies, such as linking up the heritage of the same event, have been proposed.

Keywords

Red cultural heritage; Revolutionary relic; ENK combination model; Distribution characteristics; Conservation and utilization

文章亮点

1)用ENK组合模型对江西红色文化遗产进行时空分析;2)江西红色文化遗产整体空间分布呈现“多主核+多副核+环核群”结构的集聚形态;3)针对红色遗产不同的时空分布特征,提出了相应的保护策略。

党的二十大报告指出,要弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。江西省(简称“赣”)被誉为“红色的摇篮”,以八一精神、井冈山精神、苏区精神等为代表的江西红色文化在革命实践中产生和发展起来,是革命文化不可分割的内在组成部分。近年来,江西省文化与旅游厅、中共江西省委组织部办公室先后于2020年与2021年印发了《江西省第一批不可移动革命文物名录》与《关于确定第一批省级红色名村名单通知》等文件,体现了江西省政府高度重视对红色文化的保护。红色文化遗产作为革命文化与红色文化的物化载体,其保护与利用关系着新时代革命文化的传承发展,以及革命老区的振兴发展。而深入探究江西省红色文化遗产的时空分布特征以及保护策略,对重点保护和合理开发利用江西省红色文化资源具有重要实践意义。

红色文化遗产为我国的专有名词,国外并无此概念,但其他国家都有自己的战争历史,其战争经历留下的遗产与我国红色文化遗产具有相似性。国外有关战场遗址的研究主要集中在对战争遗址的保护[1~2]和旅游开发[3~4],还有部分学者如Kirk A. Denton[5]等关注中国井冈山、延安等革命老区的发展状况。目前国内关于红色文化遗产的研究主要集中在学术与实践两大层面[6],学术研究内容集中在红色文化遗产的内涵与类型[7]、保护与利用策略等[8~10];相关实践包括园林设计师在对名人故居、机关旧址等革命遗址的设计中,通过运用红色小品来搭建红色场景或打造纪念性公园,以及政府部门或旅游公司在红色文化遗产资源丰富的地区进行红色旅游开发等。然而,目前对于红色文化遗产的研究大多在中观与微观尺度的视角下进行,以地理学空间视角进行的较少;且定性研究多,定量研究少,缺少对红色文化遗产宏观尺度的时空分布研究。这就意味着,对于红色文化遗产,目前学界还缺乏宏观与客观性的研究。

基于此,本文使用包含3种数理算法的ENK组合模型,采用定量与定性结合的研究方法以及地理学空间视角,以江西省第一批不可移动革命文物作为研究样本,探讨红色文化遗产的时空分布特征以及保护策略,以期为保护与利用江西省红色文化遗产提供科学客观的学术性意见,助力红色文化遗产的保护与活化利用,以及革命老区的振兴发展。

1 数据来源与研究方法

1.1 概念界定

不可移动革命文物指具有历史、政治、文化、艺术等价值,与中国革命和建设(1840—1949年)密切相关,不易移动和转移的文物[11]。而红色文化遗产特指从中国共产党成立至解放前夕(1921—1949年)的重要革命纪念地、纪念馆、纪念物及其所承载的革命精神[12]。由此不难得出,红色文化遗产是不可移动革命文物的子集。本文选取江西省文化和旅游厅于2020年向社会公布的1 321处江西省第一批不可移动革命文物,筛除不属于1921—1949年由中国共产党革命活动而形成的文物,得到江西省红色文化遗产

1 278处,其中全国重点文物保护单位39处,省级文物保护单位403处,市级文物保护单位73处以及县级文物保护单位763处。本研究以江西省红色文化遗产为研究对象,探讨其时空分布特征与保护策略。

1.2 数据来源

在时空分布分析中,江西省地图数据来源于国家基础地理信息中心网站(https://www.ngcc.cn)。使用百度地图拾取坐标系统获得红色文化遗产的十进制经纬坐标,并将其导入ArcGIS软件中建立遗产的地理空间数据库。数据库中其他属性如年代、文物保护单位的级别等,均包含在已公布的江西省第一批革命文物名录中。

在影响因素分析中,精度为30 m×30 m的高程数据来自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn);重要革命活动次数来自各地市地方志;人均地区生产总值(人均GDP)数据、城镇化率来自2021年各地市的国民经济与社会发展统计公报。

1.3 研究方法

ENK组合模型是3种可用于分析研究对象时空分布特征的数理算法合称。

1)E表示集中趋势演变分析(Evolution analysis of concentration trend),指利用ArcGIS空间统计分析功能的平均中心工具与标准差椭圆工具,从地理空间视角来分析不同时期红色文化遗产的分布重心与转移特征,其分析结果具有一定的时间属性[13]。平均中心计算公式如下:

(1)

(2)

式(1)和(2)中: 和是红色文化遗产i的坐标;和表示红色文化遗产空间分布的均值;n表示红色文化遗产总数。

椭圆的大小反映空间格局总体要素的集中程度,旋转角(长半轴)反映格局的主导方向,旋转角计算公式如下:

式(3)和(4)中:、 分别表示椭圆的旋转的角,和是x、y坐标与平均中心的偏差。

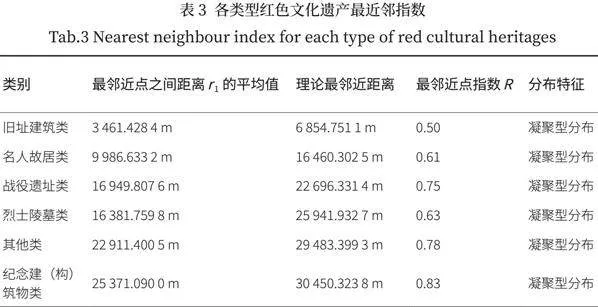

2)N表示最邻近指数(Nearest neighbor index),能反映出红色文化遗产的空间分布特征是随机分布、均匀分布或是凝聚分布[14],计算公式如下:

(5)

(6)

式(5)和(6)中:R为最邻近点指数,为最邻近点之间距离r1的平均值,为理论最邻近距离,D为点密度,A为区域面积,n为红色文化遗产数目。当R=1时,

即=,说明红色文化遗产要素随机分布;当R>1时,即>,说明红色文化遗产要素趋于均匀分布;当R<1

时,即<,说明红色文化遗产呈凝聚型分布。

3)K表示核密度分析(Kernel density estimation),

该算法能准确地显示红色文化遗产的空间分布和聚集位 置[15],计算公式如下:

(7)

式(7)中:表示红色文化遗产的聚集程度,表

示红色文化遗产i的坐标位置,S表示红色文化遗产总数,h表示带宽(本研究将带宽设为100 m),k为权重函数,用于估计数据点的数量与使用率。

上述3种算法能客观地分析红色文化遗产的时间与空间分布特征,避免研究结果受主观印象的影响而缺失一定的科学性,且已广泛运用在分析点要素时空分布的研究中,得到了许多学者的认可。3种算法组成的ENK组合模型能较全面地分析解决本文所需研究的时空分布问题,并形成一套研究不同点要素时空分布特征的适用方法。

2 江西红色文化遗产时空分布特征

2.1 时间分布特征

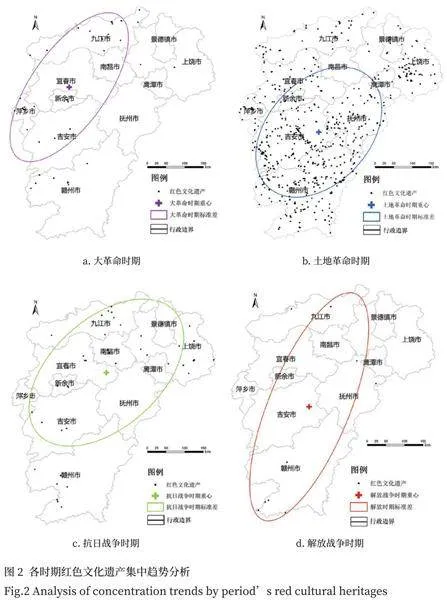

江西省是中国共产党领导人民进行新民主主义革命的主战场,而红色文化遗产是新民主主义革命时期,由中国共产党人、一切先进分子和人民群众共同创造的具有中国特色的先进文化遗产。因此,对江西省红色文化遗产时间分布特征的分析可从新民主主义革命的4个时期展开,即大革命时期(1921—1927年)、土地革命时期(1927—1937年)、抗日战争时期(1931年—1945年)、解放战争时期(1945—1949年)。本部分旨在分析各个时期红色文化遗产时间分布特征的基础上,探索中国共产党在江西进行革命斗争的路径选择。

2.1.1 总体分布特征

统计江西省各时期红色文化遗产数量可知,该省大部分红色文化遗产形成于土地革命时期,其次是抗日战争时期、大革命时期、解放战争时期(表1)。从空间视角看,由集中趋势演变分析(图1)可得,江西省新民主主义革命时期红色文化遗产重心的演变在空间上体现为“西北-中南-中部-中南”的“V”形路径。

从1929年秋收起义到1934年长征开始,工农革命运动在江西长时间且广泛地展开,留下的革命遗址遗迹丰富多样,故土地革命时期所形成的红色文化遗产数量遥遥领先。而大革命时期的中国共产党属于幼年阶段,党员人数少,活动范围受限,主要活动于湘赣边界。抗日战争时期的革命活动主要位于赣北、赣南,其活动范围相对土地革命时期较小。解放战争时期革命活动虽在赣活动广泛,但时间短,仅5个月。因此,受地域范围或革命活动时间的影响,这3个时期所形成的红色文化遗产数量偏少。

与此同时,由于大革命时期的革命活动范围主要位于湘赣边界,其重心位于赣西北;土地革命时期国民党军队进攻井冈山后,革命活动范围逐渐转移至赣南、闵西地区,其重心落于赣中南;抗日战争时期的革命活动主要位于赣北、赣西以及赣西南地区,其重心落在中部;解放战争时期的革命活动分布于江西全境,但依据该时期所形成的红色文化遗产的空间分布,可判断该时期的革命活动重心落在赣中南。由此,形成了江西省新民主主义革命时期红色文化遗产重心的“V”形演变路径。

2.1.2 各阶段分布特征

对4个时期的红色文化遗产分别进行集中趋势分析与核密度分析

(图2~3)可得:

1)大革命时期所形成的60处红色文化遗产聚集分布于赣西萍乡市(20处)与赣北九江市(23处),椭圆扁率为0.55,偏转角度为35°,说明大革命时期的红色文化遗产空间分布较分散,此时重心落在西北部宜春市,偏转方向为“九江-萍乡”,空间分布呈“单主核+单副核”结构。其中“单主核”指萍乡市,“单副核”指九江市。

2)土地革命时期所形成的1 140处红色文化遗产聚集分布于赣中南吉安市(318处)、赣州市(367处)、抚州市(138处)与赣西北上饶市(117处),椭圆扁率为0.32,偏转角度为43°,说明土地革命时期的红色文化遗产空间分布较集中,此时重心落在中南部吉安市,偏转方向为“上饶-赣州”,空间分布呈“多主核+多副核+多散点”结构。其中“多主核”指吉安市、赣州市、上饶市,“多副核”指抚州市、萍乡市、宜春市,“多散点”指九江市、鹰潭市也有部分遗产点分布。

3)抗日战争时期所形成的66处红色文化遗产集聚分布于九江市(13处)、上饶市(16处)、南昌市(7处)、赣州市(8处),椭圆扁率为0.4,偏转角度为48°,说明抗日战争时期的红色文化遗产空间分布较散,此时重心落在南昌市,偏转方向为“景德镇-吉安”,空间分布呈“双主核+双副核+环核群”结构。其中“双主核”指南昌市、上饶市,“双副核”指九江市、赣州市,“环核群”指主核、副核城市周围还分布着数量较多、较为密集的连接成片的环状集聚。

4)解放战争时期所形成的12处红色文化遗产主要分布于赣州市(5处),椭圆扁率为0.66,偏转角度为22°,说明解放战争时期的红色文化遗产空间分布较集中,此时重心落在吉安市,空间分布呈“单主核+条带状”结构。其中“单主核”指赣州市,“条带状”指“九江-南昌-鹰潭”方向的中等集聚带。

2.2 空间分布特征

江西红色文化遗产类型丰富多样,通过查阅第一批不可移动革命文物名录中的红色文化遗产功能,参照相关学者[16~18]对红色文化遗产类型的划分方法,可将江西红色文化遗产类型归纳为旧址建筑类(包括会议旧址、工厂、医院、学校)、烈士陵墓类、名人故居类、战役遗址类、纪念建(构)筑物类(纪念塔、纪念碑、纪念馆)、其他类(石刻、标语墙、壁画)共6类。分析江西红色文化遗产的整体空间分布特征与子类空间分布特征,有利于从宏观角度认识遗产的空间分布形态与结构,为后期各类型红色文化遗产的遴选提供借鉴,为合理保护与联动遗产群提供科学依据。

2.2.1 整体空间分布特征

统计江西省各类型红色文化遗产数量(表2)可知,旧址建筑类占比最高,后依次是名人故居类、战役遗址类、烈士陵墓类、其他类、纪念建(构)筑物类。

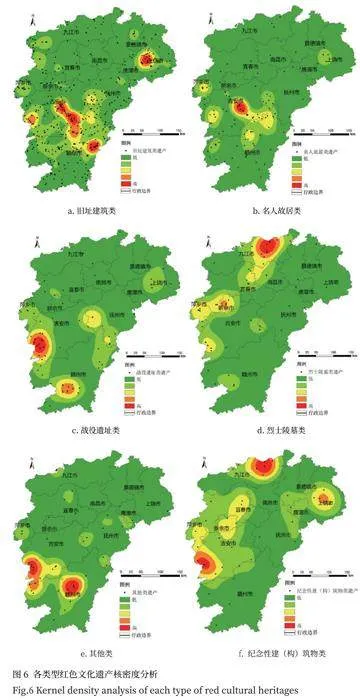

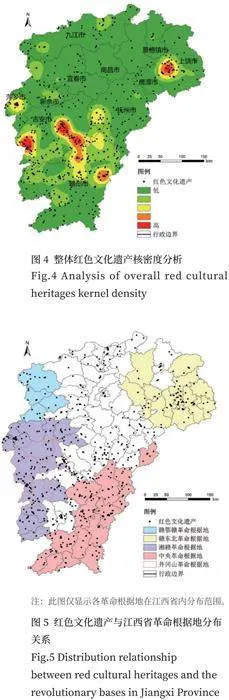

运用最邻近算法计算得到江西红色文化遗产的最邻近点指数R值为0.46,小于1,这表明江西省红色文化遗产呈集聚分布。结合核密度分析

(图4)能更直观看出,江西省红色文化遗产空间分布呈现“多主核+多副核+环核群”结构的集聚形态。其中“多主核”指吉安市、赣州市、上饶市,“多副核”指抚州市、萍乡市,“环核群”指围绕上述城市还分布着数量较多、较为密集的连接成片的带状集聚区。

江西省红色文化遗产各地分布存在数量不均的主要原因有:旧址建筑类遗产主要包含会议旧址、学校、医院、工厂等遗迹,这类遗产大多数是由宗祠、民房等当地建筑改造而成,保存较好且与当地居民的生产生活联系密切,故现存数量最多。名人故居类遗址指革命名人在革命期间于当地活动时所居住的房屋,与旧址建筑类类似,该类遗产建筑使用率高,利于保存,但由于名人数量较少,该类遗产数量少于旧址建筑类。战役遗址类遗产主要指敌我两军交火的战场,或战役时修建的军事设施,该类遗产由于在革命活动期间易受到暴力破坏,难于留存;即便留存,其与当地居民的生产生活联系不紧密,后期疏于管理,使用率低,因此此类遗产数量较少。烈士陵墓类与纪念建(构)筑物类遗产多数建于中华人民共和国成立后,但其被赋予的精神涵义源于新民主主义革命时期,故此两类遗产属于红色文化遗产的范畴,应视为文物进行保护。两者在单个行政单元内修建数量较少,故现存数量少。其他类红色文化遗产包含石刻、标语墙、壁画等,这类遗产难以保存,或遗迹的发现具有随机性,所以数量少。

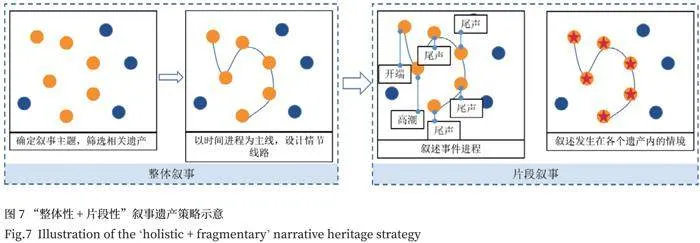

江西省红色文化遗产分布的集聚区域,与土地革命时期活动发展所形成的赣东北革命根据地、井冈山革命根据地、湘赣革命根据地、中央革命根据地的空间位置大致重合(图5)。而湘鄂赣革命根据地的红色文化遗产集聚度低,故此处根据地存在遗产保护力度不足或遗产挖掘工作欠缺等问题。

2.2.2 子类空间分布特征

江西省革命活动复杂多样,由此产生了丰富的红色文化遗产类型。使用最邻近指数与核密度分析法分析各类型红色文化遗产的空间分布特征(表3,图6)可知:

1)旧址建筑类红色文化遗产共888处,主要分布在吉安市(215处)、赣州市(291处)、上饶市(105处),空间分布呈凝聚的“多主核+环核群”结构。其中“多主核”指吉安市、赣州市、上饶市,“环核群”指主核城市周围还分布着数量较多、较为密集的连接成片的环状集聚区。

2)名人故居类红色文化遗产共154处,主要分布在吉安市(54处)、赣州市(52处),空间分布呈凝聚的“单主核+环核群”结构。其中“单主核”指吉安市,“环核群”指吉安市周围以及赣州北部分布着数量较多、较为密集的连接成片的环状集聚区。

3)战役遗址类红色文化遗产共81处,主要分布在吉安市(22处)、赣州市(22处)、抚州市(14处),空间分布呈凝聚的“单主核+单副核+条带状”结构。其中“单主核”指吉安市,“单副核”指赣州市,“条带状”指抚州西南部延伸至赣州东北部的中等集聚带。

4)烈士陵墓类红色文化遗产共62处,主要分布在九江市(19处),空间分布呈凝聚的“单主核+单副核+条带状”结构。其中“单主核”指九江市,“单副核”指新余市,“条带状”指九江市南部-南昌西北部以及新余市-萍乡市-吉安市西南部的中等集聚带。

5)其他类红色文化遗产共48处,主要分布于赣州市(14处)、吉安市(16处),空间分布呈凝聚的“双主核+环核群”结构。其中“双主核”指赣州市、吉安市,“环核群”指上述主核周围分布着数量较多、较为密集的连接成片的环状集聚区。

6)纪念建(构)筑类红色文化遗产共45处,主要分布于吉安市(11处)、九江市(9处),空间分布呈凝聚的“双主核+单副核+条带状”结构。其中“双主核”指九江市、吉安市,“单副核”指上饶市,“条带状”指宜春市西南部-新余市的中等集聚带。

3 江西红色文化遗产时空格局保护策略

3.1 构建“一带、三核心、四片区”的空间保护格局

由前文对江西省红色文化遗产空间分布的分析结果可知,无论是省域空间层面还是各子类遗产空间分布层面,红色文化遗产的空间分布都具有一定的“点、线、面”形态。本部分从“点、线、面”三要素构建江西省红色文化遗产空间保护格局,有利于有序地开展与推动红色文化遗产保护工作。

“点”指确定红色文化遗产核心保护圈,“线”指构建红色文化遗产保护带,“面”指形成红色文化遗产保护片区。根据江西省域层面及子类遗产空间分布层面,可将遗产核密度高的“吉安市主核心区”“井冈山市主核心区”“瑞金市主核心区”划定为江西省红色文化遗产核心保护圈。江西省红色文化遗产多分布于省域边界,呈现“U”形分布,因此可构建遗产“U”形保护带。同时,土地革命时期在各个根据地形成的红色文化遗产具有同一主题性,且在根据地内遗产分布集聚成片,因此,可根据湘赣、湘鄂赣、闽浙赣、中央四大革命根据地的范围,构建赣西、赣西北、赣东北、赣南四大红色文化遗产保护片区。基于此,本文构建了“一带、三核心、四片区”的江西红色文化遗产空间保护格局。

3.2 整合区域文化遗产资源

在过去,有关部门对红色文化遗产的保护利用多为单点发展,这导致遗产的发展势单力薄,动力不足。而随着国家文化公园、革命文物保护利用片区、国家文物保护利用示范区等新型政策的出台,以及“红绿古”旅游开发策略的兴起,整合区域遗产资源,促进遗产集群保护的思想成为新趋势。

本部分结合前文分析的江西红色文化遗产空间分布以及江西的自然风光与民俗文化,整合区域资源,构造具有特色主题的五大红色文化遗产保护发展片区:1)赣西北片区(原江西境内湘鄂赣革命根据地范围)依托秋收起义、鄂赣革命根据地的创建以及庐山等自然风光,形成“红色+绿色”的保护发展主题;2)赣西片区(原江西境内湘赣革命根据地范围)依托安源路矿工人起义、井冈山革命根据地的创建、湘赣革命根据地的创建,以及武功山、仙女湖等自然风光,形成“红色+绿色”的保护发展主题;3)赣东北片区(原江西境内闽浙赣革命根据地范围)依托弋横起义、赣东北革命根据地的创建、闽浙赣革命根据地的创建,以及景德镇的陶瓷文化、鄱阳湖的绿色生态风光、三清山和龙虎山,形成“红色+绿色+陶瓷文化”的保护发展主题;4)赣南片区依托共和国的创建、五次反“围剿”战争、红军长征以及客家文化,形成“红色+客家文化”的保护发展主题;5)南昌片区依托八一起义、滕王阁以及大南昌都市圈,以“红色+古色+多元文化”为保护发展主题,且由于南昌市是江西省会城市,可将该片区打造成江西红色文化的对外示范区。

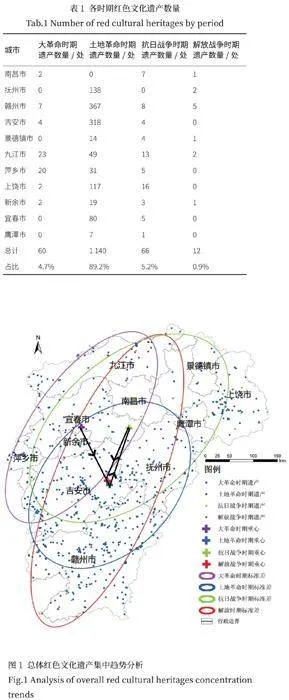

3.3 “整体性+片段性”叙事遗产

目前对红色文化遗产的保护与开发主要是利用了遗产的纪念性功能,从而导致红色文化遗产展示的方式以说教、宣教、灌输为主,展示视角较为宏观。因而对游客的吸引力不强,体验感不足,红色教育的效果不佳。而发扬红色文化遗产的叙事功能指加强游客与遗产的互动,使游客在特有主题情境下代入角色,获得沉浸式的体验感,优化游客的体验与红色文化的传播效果,从而实现更广泛、更持久、更深入的革命文化传播。

具体而言,整体性叙事首先需确定叙事主题,筛选相关遗产,而后以时间进程为主线,设计情节线路进行引导;片段性叙事指着重叙述某一革命事件的某一片段及事件进程;而采用“整体性+片段性”叙事可更完整地保护与开发红色文化遗产(图7)。以叙事“八一”起义为例,首先采用整体性叙述,整理出因八一起义而形成的红色文化遗产,然后根据时间先后顺序设计叙事路线:九江市采桑区二十五师参加南昌起义出发地-南昌市八一起义指挥部旧址-赣州市会昌区八一起义部队会昌战斗遗址-赣州市安远县天心圩整军会议旧址-赣州市信丰县“信丰整纪”旧址,最后在每处遗产点采用片段性叙述,展示当时发生的情境与该主题的进程。强化遗产叙事功能可以更形象地讲述革命历史,保护革命历史的完整性。

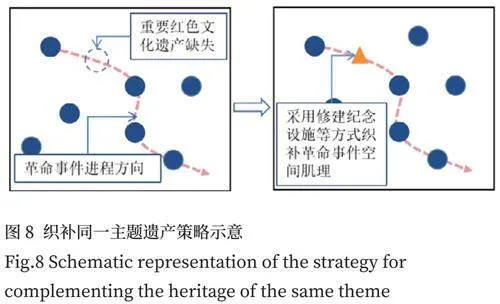

3.4 串联织补同一事件遗产

串联发展同一主题遗产指在江西省域范围内,把由同一时期同一事件产生的红色文化遗产进行串联,并对其进行系统的管理与开发。目前,江西省有八一起义事件遗产、秋收起义事件遗产、井冈山革命根据地遗产、东固革命根据地遗产、湘赣革命根据地遗产、湘鄂赣革命根据地遗产、闽浙赣革命根据地遗产、中央革命根据地遗产,这8处遗产时间发展脉络保存较为完整,可将这8条遗产脉络在统一的历史主题下进行串联开发与管理。此外,与工人运动、农民运动、北伐战争、抗日战争、解放战争等重要历史事件相关且已消失的红色文化遗产,可通过在遗址、原址处复建或修建纪念馆等形式,织补该事件在空间肌理的完整性,维护革命事件的时空延续状态(图8)。

4 结语

本文以江西省第一批不可移动革命文物名录中的1 278处红色文化遗产为研究对象,借助ArcGIS平台,采用ENK组合模型,定量分析江西红色文化遗产时空分布特征,并提出保护利用策略。研究可得:

1)江西红色文化遗产形成于大革命、土地革命、抗日战争、解放战争4个时期,其中,土地革命时期红色文化遗产数量最多,解放战争时期红色文化遗产数量最少。新民主主义革命时期红色文化遗产重心的演变在空间上体现为“西北-中南-中部-中南”的“V”形路径。大革命时期,红色文化遗产空间分布呈“单主核+单副核”结构,其中“单主核”指萍乡市,“单副核”指九江市;土地革命时期,红色文化遗产空间分布呈“多主核+多副核+多散点”结构,其中“多主核”指吉安市、赣州市、上饶市,“多副核”指抚州市、萍乡市、宜春市,“多散点”指九江市、鹰潭市也有较多的遗产分布;抗日战争时期,红色文化遗产空间分布呈“双主核+双副核+环核群”结构,其中“双主核”指南昌市、上饶市,“双副核”指九江市、赣州市,“环核群”指围绕南昌市、上饶市、九江市、赣州市还分布着数量较多、较为密集的连接成片的环状集聚;解放战争时期,红色文化遗产空间分布呈“单主核+条带状”结构,其中“单主核”指赣州市,“条带状”指“九江-南昌-鹰潭”方向的中等集聚带。

2)江西省红色文化遗产共分为6类,分别是旧址建筑类、名人故居类、战役遗址类、烈士陵墓类、其他类、纪念建(构)筑物类,其中,旧址建筑类遗址数量最多,纪念建(构)筑物类遗址数量最少。旧址建筑类红色文化遗产空间分布呈凝聚的“多主核+环核群”结构;名人故居类红色文化遗产空间分布呈凝聚的“单主核+环核群”结构;战役遗址类红色文化遗产空间分布呈凝聚的“单主核+单副核+条带状”结构;烈士陵墓类红色文化遗产空间分布呈凝聚的“单主核+单副核+条带状”结构;其他类红色文化遗产空间分布呈凝聚的“双主核+环核群”结构;纪念建(构)筑类红色文化遗产空间分布呈凝聚的“双主核+单副核+条带状”结构。

3)根据江西省红色文化遗产的时间分布特征,提出串联织补同一事件遗产、“整体性+片段性”叙事遗产的策略;根据空间分布特征,提出构建“一带、三核心、四片区”的空间保护格局、整合区域文化遗产资源的保护利用策略。

红色文化遗产是中国共产党领导人民群众进行革命斗争的宝贵印证,其对巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础起到了重要作用。研究江西省红色文化遗产的时空分布特征及保护策略,可促进从时空角度对遗产开展保护与挖掘,为以后红色文化遗产的遴选提供方向与借鉴,并助力革命老区的振兴发展。但研究也存在以下不足:1)红色文化遗产的时空分布特征受多重因素的共同影响,而本文仅从地理学空间视角进行分析,由此研究角度较为单一,研究成果存在客观片面性;2)本文选取的研究样本具有局限性,属于革命价值高的第一批不可移动革命文物,并未覆盖省内所有红色文化遗产。因此,在后续的研究中,可将研究视角综合,提升研究样本的完整度,把对红色文化遗产的研究与振兴革命老区经济充分结合,以点带面推进地区乡村振兴。

注:图片均由作者自绘。

参考文献:

[1]RYONG P K. A study on the improvement of veterans affairs, Battle of Shandong Bridge, Gwangju’s only Korean War site of the battle[J]. The Journal of Humanities and Social Science,2021,4(12):2795-2807.

[2]DAMIEN M M. How to preserve the First World War military heritage[J]. International Journal of Sustainable Development and Planning,2014,9(19):99-110.

[3]WINTER C. Toursrm, social memory and the Great War[J]. Annals of Tourism Research,2009,36(4):607-626.

[4]CUFFEY R J. Introduction and update for the “Geology of the Gettysburg battlefied”and geology’s influence on military history[J]. GSA Field Guides,2015,16(40):573-577.

[5]DENTON K A. Exhibiting the past: Historical memory and the politics of museums in postsocialist China[M]. Hololulu:University of Hawaii Press,2013:454-470.

[6]陈晓刚,陈韩,杜春兰. 红色文化遗产保护与利用研究进展及发展趋势述评——基于CNKI文献的CiteSpace可视化分析[J]. 园林,2023,40(2):94-100.

[7]刘建平,李双清. 乡村红色文化遗产的基本内涵、现状及其原因分析[J]. 开发研究,2008(4):121-124.

[8]陈宁,徐茹. 红色文化遗产保护助推乡村振兴建设的“荷塘经验”[J]. 原生态民族文化学刊,2022,14(6):43-52,154.

[9]谷秋琳,蔺宝钢. 艺术介入视角下城市红色文化遗产地展示的场所空间更新策略——以陕北为例[J]. 城市发展研究,2021,28(2):15-20.

[10]卢丽刚,易修政. 江西革命历史文化遗产的保护与开发研究[J]. 农业考古,2010(3):281-284.

[11]贾旭东. 革命文物概念及其界定[J]. 北京师范大学学报(社会科学版),2018(6):141-145.

[12]刘建平,韩燕平. 红色文化遗产相关概念辨析[J]. 宁波职业技术学院学报,2006(4):64-66.

[13]曾灿,刘沛林,李伯华,等. 国家工业遗产时空分布特征及影响因素——以中国四批国家工业遗产名单为例[J]. 热带地理,2022,42(5):740-750.

[14]耿满国,张伟,唐相龙,等. 中国乡村旅游地的空间分布特征及影响因素[J]. 世界地理研究,2024,33(2):151-163.

[15]周成,周霖,吕炯彦,等. 山西省红色文化遗址的空间分异特征与要素关联分析——以不可移动革命文保单位为例[J]. 干旱区资源与环境,2022,36(12):163-171.

[16]魏子元. 红色文化遗产的相关概念与类型[J]. 中国文物科学研究,2020(1):12-16.

[17]蒋欢宜. 黔东红色文化遗产的类型、特征及价值研究[J]. 阿坝师范学院学,2022,39(1):68-75.

[18]王治涛. 洛阳红色文化遗产的分类和保护[J]. 地域研究与开发,2014,33(1):68-71.

作者简介:

陈晓刚/1978年生/男/江西九江人/重庆大学建筑城规学院在读博士研究生/江西师范大学城市建设学院(南昌 330022)/副教授/研究方向为风景园林遗产保护与城市设计

宋绍鹏/2001年生/男/河南平顶山人/江西师范大学城市建设学院(南昌 330022)/在读硕士研究生/专业方向为风景园林遗产规划与设计

陈韩/1999年生/女/湖南益阳人/江西师范大学城市建设学院(南昌 330022)/在读硕士研究生/专业方向为风景园林遗产规划与设计

基金项目: 国家革命文物协同中心一般项目(编号: 2023JXSDWWZX06)