斯里兰卡自然保护地发展历程探析

2024-10-20赵思琦齐琪朱庆涛周斯翔钱丽源

摘要

全球范围内许多自然保护地都经历过重大危机,尤其在发展中国家,自然保护地往往面临着自然与人为影响因素的双重考验。斯里兰卡作为世界上第一个成立自然保护地的国家,形成了历史悠久且适宜本土国情的自然保护地发展体系以应对危机。通过梳理斯里兰卡自然保护地发展历史,探寻在国家发展危机、特殊自然环境条件以及人文历史影响之下的斯里兰卡自然保护地体系构建的先锋性,总结斯里兰卡可供全球参考的具体保护举措,为其他国家自然保护地的保护与发展提供指导。

关键词

斯里兰卡;自然遗产;自然保护地构建;国家发展危机

中图分类号:TU986 文献标志码: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.03.008

文章编号:1671-2641(2024)03-0053-07

Abstract

Globally, many nature reserves have experienced major crisis, especially in developing countries, where they often face a combination of natural and anthropogenic influences. As the first country in the world to establish nature reserves, Sri Lanka has given great importance to nature reserves since ancient times and has formed a long history suitable for the local conditions of the nature reserve development system to deal with the crisis. By analyzing the development history of nature reserve development in Sri Lanka, we explore the pioneering nature reserve system in Sri Lanka under the influence of national development crisis, special natural environmental conditions and human history, and summarize the specific conservation initiatives of Sri Lanka that can be used as a reference for the whole world, to guide the conservation and development of nature reserves in other countries.

Keywords

Sri Lanka;Natural heritage site; Nature reserve construction; National development crisis

文章亮点

1)梳理斯里兰卡自然保护地完整发展历史;

2)将斯里兰卡与世界范围内其他类似国家进行对比分析。

自然保护地主要通过实施管控措施限制人类的开发利用活动,以消除人类活动对自然保护地生态系统的负面影

响[1]。自然保护的理论和实践在过去几十年中经历了显著的发展和变化。早期,约翰·缪尔提出保护主义(Preservationism)思想,促成了1864年建立美国第一个自然保护地——约塞米提州立公园(Yosemite National Park)[2],该思想主张自然应该被保护,不受人类活动的干扰,强调自然的固有价值。资源保护理念(Conservationism)认为自然资源应当被持续利用,强调可持续管理和合理利用自然资源,以支持人类的需求。自20世纪中叶以来,生态系统管理(Ecosystem Management)成为主流,强调考虑整个生态系统的健康和完整性,以保护生态系统持续性为总体目标,综合管理自然资源和生态环境[3]。社区参与保护理念(Community-based Conservation)认为社区在保护自然资源中扮演核心角色,将当地人的传统环境知识与科学家的现代科学知识结合起来共同管理保护地[4]。1990年代兴起的整合保护与发展项目(Integrated Conservation and Development Projects,ICDPs)将保护区的生物多样性保护与周围社区的社会和经济发展联系起来[5],旨在解决保护活动可能对当地居民生计造成负面影响的问题。

自然保护地拥有珍贵自然资源,其生态环境与社会环境脆弱性更需要受到重点关注。全球自然保护地在不同体系制度的保护之下仍面临多种因素带来的负面影响:澳大利亚大堡礁(The Great Barrier Reef)由于过度捕捞和气候变化引起海洋温度升高、水质恶化、珊瑚白化,生态系统濒临崩溃[6];伊比利亚半岛的莫雷纳山脉(Sierra de Morena)由于旅游业发展以及过度放牧,其地中海陆地生态系统遭到破坏[7];刚果盆地森林生物栖息地(The Congo Basin Forest)因武装冲突以及非法采矿被严重破坏,成为全球最脆弱的热带雨林之一[8]。中国自然保护地也面临重重危机:三江源生态系统受到气候变化和人类活动的双重影响,草地退化、湖泊萎缩、野生动物栖息地被破坏,生态环境不断恶化[9];多地海洋自然保护区面临严重生物入侵危害,大量水鸟无法栖息觅食而濒临灭绝[10];大熊猫国家公园内发生盗采矿产资源并进行施工作业的事件,严重破坏核心保护区生态环境[11]。除此之外,在过去几十年中,80%的武装冲突直接发生在生物多样性热点地区[12],全球保护地正受到战争的影响[13]:卢旺达1994年战争期间,阿卡盖拉国家公园(Akagara National Park)内90%的大型哺乳动物被杀害;越南战争中使用的落叶剂至今对环境仍存在影响;中东战争时,农田土壤和水源在武装冲突中遭到污染[14]。尽管目前国际范围内关于自然保护地危机的研究已经取得了长足进展,但关于社会政治、经济因素以及人文历史因素的综合研究仍存在显著的研究缺口。笔者经过长期对东南亚地区自然保护地的研究发现:斯里兰卡自然保护地体系的建设有着领先于世界千年的先锋性,其自然保护模式融合了社区参与保护、生态系统管理、整合保护与发展等多种保护思潮,在保护自然资源的同时,将生态保护与社区发展结合起来,成功地应对了保护地内外的各种挑战。斯里兰卡的综合性保护方法为其他国家提供了有效实施自然保护的范例。通过历史分析、案例研究深入探讨斯里兰卡自然保护地的发展和挑战,分析斯里兰卡自然保护地的保护体系,对启示全球有重要意义,亦能给发展中的中国自然保护地建设提供建议。

1 斯里兰卡自然保护地发展历史梳理

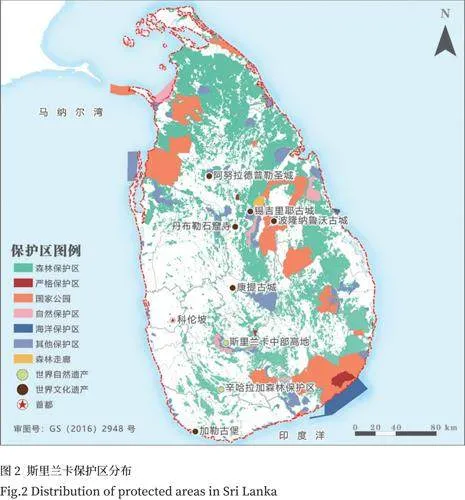

公元前247年,斯里兰卡诞生了世界上第一个保护地——米欣塔勒野生动物保护区(Mihintale Wildlife Santuary)[15],昭示其对自然保护地的保护历史源远流长。在国家发展过程中,斯里兰卡面临着内战冲突、自然灾害、国家经济危机等多方面问题,但从未停下保护与建设自然保护地的脚步(图1)。如今,斯里兰卡国土面积的1/4为原始森林,是全球34个生物多样性保护的热点地区之一[16]、世界上物种最丰富的区域之

一[17]、“亚洲最绿的岛屿”,拥有各种珍贵的自然资源和悠久的历史文化,被称为“印度洋最瑰丽的明珠”[18]。斯里兰卡目前划分的各类保护地呈现出分布广、覆盖面积大,北部、东部及南部较为集中,其余地区较为破碎化的基本特征(图2),展示出这个岛屿国家自然保护地的强大生命力和独特性。

1.1 历史沿革

斯里兰卡对自然资源的尊重根植于其文化和宗教之中。米欣塔勒位于斯里兰卡中北部地区的阿努拉德普勒遗址(Anuradhapura)以东13 km处。公元前3世纪,这里是一片茂密的热带雨林,丰富的野生动物资源使其成为王室的狩猎场。公元前250年,佛教在此处传入斯里兰卡,使得米欣塔勒成为斯里兰卡佛教的摇篮。自此,佛教文化开始深刻地影响当权者的决定。3年后,米欣塔勒被斯里兰卡国王德瓦南皮亚·提萨(Devanampiya Tissa)宣布列为野生动物保护区,成为世界上第一个自然保护地[19]。与此同时,阿努拉德普勒王朝的建立使得中央集权政权不断强化、城市化大力发展,圣城阿努拉德普勒也发展成为斯里兰卡现代城市化开端的最佳代表。作为斯里兰卡的第一个首都,阿努拉德普勒在自然保护与城市化进程的共同发展中繁荣了将近1 500年,于1982年成为世界文化遗产[20],而米欣塔勒直至今日仍是斯里兰卡野生动物保护部下属的野生动物保护区。

1.2 发展体系

古代斯里兰卡王朝时期,国王就颁布法律禁止砍伐某些类型的神圣树木,并且在干旱地区建造了不同大小的水库和灌溉系统,不仅维护了农业生产的发展,也体现了对水资源的珍视和保护。这些水库和灌溉系统随着时间的推移,连接成复杂的湿地系统,滋养着斯里兰卡内陆的干旱地区,至今仍然存在。

近代斯里兰卡的自然保护地本土发展体系十分健全。自1885年以来,斯里兰卡政府针对自然保护地采取了重大的保护措施,并于1971年细化设立斯里兰卡森林保护部和野生动物保护部来负责管理自然保护地[21]。根据1988年《国家遗产荒野区法》定义的森林、森林保留地和为可持续性而管理的森林有32个,均受政府保护部监管。野生动物保护部负责管理的斯里兰卡国家级自然保护地共有8类:一是严格自然保护区,共3处,严格限制人类活动,整体保护较好。二是国家公园,共26个,其所有土地都属于国有,且整个栖息地都受到保护,允许有限度地参观和研究野生动物,严禁狩猎[22],其中的雅拉国家公园(Yala National Park)和威尔帕图国家公园(Wilpattu National Park)是斯里兰卡于1938年最早建立的国家公园。三是自然保护区,共9处,允许传统的人类活动,但不允许参观和研究野生动物。四是森林走廊,仅1条,为考杜拉·明内里耶(Kaudulla_Minneriya),是根据加速“马哈威利发展计划”(Accelerated Mahaweli Development Programme)确立的,主要作用是为野生大象提供迁徙通道,增加森林生态连通性[23]。五是海洋保护区,共2处,在经许可后可对其进行有限的基于生存的资源开采[24]。六是其他保护区,共66处,主要是用于确保私人土地上的野生动物安全。避难所、缓冲区2类同海洋保护区一样,是根据1933年修订的《动植物保护条例》新增的类别,目前暂未设置。避难所保护物种免受难以管理的威胁,例如气候变化、极端自然灾害和生物威胁,缓冲区则是从国家公园的外边界延伸,以减少人类对国家公园的影响[25]。

在相关部门的重视下,斯里兰卡的自然保护在国际上也取得了一定成就:联合国教科文组织分别在1988年和2010年通过辛哈拉加森林保护区(Sinharaja Forest Reserve)及斯里兰卡中部高地(Central Highlands of Sri Lanka)录入世界自然遗产[26],除此之外斯里兰卡已成功申请了6个世界文化遗产,还有3个世界遗产在申请中。

1.3 武装动乱之下的斯里兰卡保护地发展

斯里兰卡于1948年摆脱英国统治获得独立,在1972年更名为斯里兰卡共和国。在其近百年的近代史中,大部分时间饱受宗派紧张关系以及战乱的摧残,国家与人民都处于动荡的状态。自1983年以来,斯里兰卡持续了25年内战,冲突双方共有10多万平民和5万多名战士丧生,战争的总经济成本估计是斯里兰卡2009年国内生产总值的5倍[27]。2019年4月21日,斯里兰卡发生恐怖袭击,科伦坡、内贡博、巴提卡洛阿、代希瓦勒、德玛塔戈达发生一连串爆炸,死亡人数约253

人[28]。数日后,斯里兰卡国内发生多起爆炸和炸弹恐吓,这也是自2009年内战结束以来首次遭受重大恐怖袭击。

全球范围内许多国家和地区也因战乱与冲突,其自然环境正遭遇着毁灭性的打击(图3)。乌干达近20年的武装冲突对环境影响巨大。据乌干达《阿乔利时报》报道,2014年,阿穆鲁(Amuru)和古卢地区(Gulu)的森林覆盖率自1990年以来几乎减少了一半,保护区外野生动物保护的政策和法律机制也存在缺陷,私人土地上的野生动物基本没有受到保护[29]。也门持续的冲突加剧了环境问题,环境问题反过来又加剧了冲突。水资源短缺加剧了对资源的竞争,更加剧了森林砍伐、偷猎等行为和与军事活动有关的污染。此外,也门索科特拉岛(Socotra)的森林正被日益强烈的风暴和激增的羊群摧毁,使得脆弱的生物热点地区荒漠化,尤其是岛上古老的龙血树Dracaena draco,在全球变暖引发的气旋、入侵物种和过度放牧的压力下,将在几十年内大部分死亡。随着气候危机的加深,环境问题造成的社会紧张局势可能会加剧。

在斯里兰卡,战争和动乱在一定程度上反而促进了国家自然保护发展的进程,尤其在促进关于自然保护协议的制定方面。冲突结束后,对生态恢复的迫切需求推动了斯里兰卡在自然保护方面采取更加系统和严格的措施,其也得到了更多的国际关注与援助。斯里兰卡政府着手修订和加强环境保护法律,以修复战争造成的环境损害,并防止未来的破坏,包括更新《野生动植物保护法》和《森林保护法》等,以及制定新的保护区管理策略和生物多样性保护计划。2009年冲突结束后,斯里兰卡再次进行生态调查,特别是在那些受战争影响的地区。政府也一直积极致力于湿地保护,并将3处湿地指定为拉姆萨尔湿地(Ramsar Site),也正在规划更多湿地,并且每年都组织世界湿地日(World Wetlands Day,WWD)活动,鼓励企业更多地参与湿地保护[30]。国际社会对斯里兰卡的战后自然保护地重建表现出极大的支持,世界自然基金会(World Wide Fund For Nature,WWF)和世界国际自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)等国际援助机构和环保组织提供资金和技术支持,帮助斯里兰卡制定和实施自然保护协议。

出乎意料的是,某些因战争而人迹罕至的区域意外地成了野生动植物的庇护所。北部和东部的部分地区因冲突而长期无人进入,其自然环境得以保留。战后,这些区域的生态价值得到认识,成为制定特定保护措施的重要理由。

1.4 国家经济危机下的斯里兰卡自然保护地发展

斯里兰卡目前正遭遇自1948年独立以来最严重的经济危机。由于国家政策的变动、恐怖袭击、新型冠状病毒疫情以及俄乌冲突等多种复合因素影响,斯里兰卡发生了前所未有的通货膨胀,外汇储备几乎耗尽,医疗用品短缺、基本商品价格上涨、物资必需品短缺,全国进入紧急状态。

2023年,斯里兰卡的经济开始逐渐复苏。作为农业大国的斯里兰卡因生产和出口肉桂、橡胶、棕榈油和茶叶而闻名世界,农业是数万人的经济来源,也是数千家庭的主要生计形

式[31]。全球疫情趋缓后,斯里兰卡的农业出口逐渐恢复到原有水平,作为主要产业之一的旅游业也再次为当地带来可观收入。除了自身产业的潜力,各国对斯里兰卡也开展有力的经济援助。中国表示,将向斯里兰卡提供无政治条件的援助,并购买更多其出口产品。美国在2022年6月宣布提供1200万美元援助,应对斯里兰卡日益恶化的粮食安全和经济危机。俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)与其签署协议,在斯里兰卡建设核电站,以帮助其克服能源危机,使其成为印度洋地区更具影响力的参与者。国家经济的增长驱动保护地的发展,而保护地的发展有利于提高旅游业的收入和生态效益,此为斯里兰卡实现保护与经济发展正向循环驱动的方式。

斯里兰卡政府目前大力提倡可持续生态旅游,使得游客对公园的需求大大增加。国家公园不仅具有维持环境可持续发展的作用,更具有维护地方经济可持续发展的作用。森林资源是斯里兰卡的重要自然资源之一,对其进行保护和发展具有显著的社会经济效益。斯里兰卡一直以来对森林资源保护颇为关注,同时关注周边社区的生计,避免保护工作影响到群众福祉[32]。政府有关部门依靠保护区自然资源,为游客提供野生动物观察、自然旅游和教育体验的机会,这有助于保护工作开展,同时为当地社区创收[33]。

旅游业的发展也带来了一系列问题。有学者提出[34],斯里兰卡国家公园的规划和管理尚未制定出地方发展计划或利益分享机制,这给当地人带来了成本和风险的压力。人力资本缺乏、女性文化障碍、地方政党之间缺乏联系、旅游业与现有生计活动不相容、政府对当地人缺乏支持、旅游市场准入限制等问题,影响了当地人从国家公园中获得的利益。这种当地社区的利益和成本不匹配的情况,阻碍了当地人的保护行动。

因此,斯里兰卡在发展经济的同时,一直在完善国家相关保护政策与法规的制定。自英国殖民时代以来,斯里兰卡在100多年里制定了90多项环境相关的法律。斯里兰卡总体管制趋势是加强对自然资源的保护,以控制资源的使用和可持续的管理[35]。近年来,斯里兰卡也开展了第一次全国性的濒危亚洲象调查[36],以及保护和可持续利用北部岛屿和潟湖的生物多样性[37]等行动。另外,诞生于1981年的非营利性公益诉讼组织——环境基金会有限公司(Environmental Foundation Limited,EFL),定期联合起来抗议国家对自然资源的滥用,带头发起运动并通过诉讼来保护环境。至今EFL已处理了200多起案件,其中包括推动政府启动国家湿地政策制定。斯里兰卡的自然环境影响着政策和立法机构,非营利性公益诉讼组织也在培养斯里兰卡公民的环境管理意识。

2 斯里兰卡自然保护地体制构建的先锋性

2.1 极端气候与保护地共存

斯里兰卡自然灾害频发。在过去40年中,斯里兰卡发生较大型自然灾害70余次,以洪水、干旱、滑坡以及热带气旋为主,其中干旱、洪水、热带气旋和滑坡风险呈现出强烈的季节性[38]。2004年12月的大海啸席卷了斯里兰卡东南部,城镇受灾严重。雅拉国家公园位于海啸的必经之路上,虽然其自然生态系统受到一定影响,但研究表明,其植被在灾后迅速恢复,且海啸对大型动物的影响非常小,没有对物种造成重大长期的影响[39]。自然灾害频发并未给斯里兰卡的自然保护地带来毁灭性的打击,相反,2004年的大海啸对内战产生了正面的影响。2005年,斯里兰卡政府与泰米尔猛虎解放组织(Liberation Tigers of Tamil Eelam)达成共识,

构建海啸后行为管理架构(Post-Tsunami Operational Management Structure,P-TOMS),标志着北部暴力事件得到缓解,国家和人民暂时得以喘息。

2009 年,斯里兰卡灾害管理中心(Disaster Management Centre,DMC)和联合国开发计划署(The United Nations Development Programme,UNDP)与负责国家减灾活动的相关技术机构合作,启动了灾害概况编制工作,编制该国的9种灾害概况,即海岸侵蚀、干旱、洪水、山体滑坡、闪电、海平面上升、风暴潮、热带气旋和海啸。这些灾害概况基本上可用于斯里兰卡地区级的减灾规划[40],从而减轻频发的自然灾害对国家与人民生命财产安全的影响,同时降低了保护地的维护成本。

2.2 世界文化遗产与自然遗产共生

斯里兰卡的世界遗产呈现出文化遗产与自然遗产共生的特点,自然、文化和人之间的共生关系日益受到重视和加强。文化或自然遗产不再被认为是孤立的实体,而被认为与人、景观和伴随的生态系统相互联系和相互依存[41]。斯里兰卡一直致力于为维护文化遗产与自然遗产共生的有机整体:构建评价体系与政策保护框架,实施综合立法,建立适当的法律制度和管理政策,加强遗产管理[42];成立相关基金会并培养社区层级的遗产管理人员,成立居民论坛以加强社区参与[43];将预防灾害风险纳入遗产保护政策中;了解当地的传统知识文化背景并进行文化教育,考虑当地人民的权益以加强遗产与人的联系[44];寻求国际援助,采取国际认可的标准开展遗产保护项目合作;利用地理信息系统(Geographic Information System,GIS)和遥感(Remote Sensing,RS)等地理信息技术,通过将空间和时间信息与其他信息并行记录来加强和改进遗产保护工作[45];利用多元技术手段进行遗产互动式体验供给,将遗产从单纯与旅游相结合转变为社区发展、民主发展和社会增长的引擎[46]。

2.3 斯里兰卡社会体制的灵活性

除了制度的创新,斯里兰卡的自然保护制度因其独特的政治、经济和社会体制,以及体制如何与自然保护政策和实践相互作用,而表现出显著的灵活性。

作为民主共和国,斯里兰卡的总统不仅是国家元首,还是政府首脑和武装部队的指挥官。这种政治体制加上斯里兰卡的小国特性,使得其环境政策能够更快适应变化,同时中央政府能较为容易地协调和实施全国范围的环保措施。在经济方面,斯里兰卡产业以农业、纺织业、旅游和服务业为主,多样化的经济结构为自然保护提供了多方面的经济支持。斯里兰卡与国际金融机构、外国政府有广泛的国际经济合作,包括环境保护和可持续发展项目的资金和技术支持。再叠加社区参与、文化宗教影响,公众广泛而有效地参与到自然保护项目中,共同塑造了斯里兰卡在全球自然保护领域中的独特地位。

在此社会体制下,斯里兰卡还拥有一个巨大的优势——政府机构、私营部门和公众对环境保护的广泛支持和热情,这离不开斯里兰卡人对自然保护的信仰。斯里兰卡人所信仰的宗教强调人与自然和谐相处、尊重生命和“非暴力”,认为人类应当维护地球的健康和平衡,赋予自然元素神圣的地位。社区保护区是斯里兰卡一种独特的保护模式,允许当地社区在自然资源管理中扮演关键角色,这表明自然保护信仰已深入人心并转化为行动。因此,斯里兰卡人对自然保护的信仰体系是涵盖宗教、文化、法律和社区实践的广泛体系,反映了他们对环境的深厚尊重和承诺。就此而言,斯里兰卡值得成为其他国家的榜样。

3 结论与展望

自世界上第一个保护区在斯里兰卡诞生以来,斯里兰卡便不断在完善保护地保护体系网络。如今的斯里兰卡已根据国情和自然气候地理条件,形成了一套适合本国的保护地发展体系。本文通过深入探析斯里兰卡自然保护地的历史发展及保护历程,得出:斯里兰卡较早认识到自然保护的重要性,建立了国家公园、自然保护区、野生动物保护区的完整保护体系;政府设置独立部门对具体各类保护地和保护对象进行保护和管理;随着各部保护条例推出,法律保护框架不断完善,政府各部门间也相互配合形成执法网络,加大监管力度,现已形成全面的法律和政策框架以确保保护措施的有效性和持续性。在此基础上,各项有针对性的保护项目有效实施,对特定物种和保护地进行保护。公众力量与社区参与也是保护历程中的中坚力量,不单是政府致力于保护斯里兰卡的保护地,各类非政府组织也长期为环境保护不断贡献力量并取得卓越成就。此外,斯里兰卡还开发出一套以社区为基础的保护计划,以生态旅游为主,在为民众提供相关生计机会、推动经济发展的同时,解决长期存在的人与野生动物的冲突,并助力保护工作开展。随着全球化的发展,斯里兰卡发展了多方国际合作和伙伴关系,在全球视角下进行多方协作保护,避免了闭门造车的局限性和本国资金资源不足的问题。一系列创新的保护技术和管理方法以及国际合作,使斯里兰卡在全球保护实践中处于领先地位。斯里兰卡在保护地保护与发展方面已成为值得学习的典范,其中提升自然保护效率、确保社区参与、法律执行、国际合作以及有效保持自然保护与社会经济发展之间的平衡等经验,都是中国在未来自然保护和生态文明建设中可以借鉴的重要方面,更为全球其他国家提供了宝贵的参考和启示。

注:图2底图审图号为GS(2016)2948号;其余均由作者自绘。

参考文献:

[1]王清韵,周丁扬,安萍莉,等. 自然保护地政策对区域生态环境质量的影响——以三江源地区为例[J]. 应用生态学报,2023,34(5):1349-1359.

[2]李世东. 中国和美国国家公园时空发展及驱动因素[J]. 生物多样性,2023,31(6):203-210.

[3]于贵瑞. 生态系统管理学的概念框架及其生态学基础[J]. 应用生态学报,2001(5):787-794.

[4]CHILD B,JONES B. Practical tools for community conservation in southern Africa[J]. Participatory Learning and Action,2006:55.

[5]SMITH E. Integrated Conservation and Development Projects(ICDPs): Characteristics of success and recommendations for implementation[D]. Oxford:University of Mississippi,2014.

[6]PRATCHETT M S,Heron S F,MELLIN C,et al. Recurrent Mass-Bleaching and the Potential for Ecosystem Collapse on Australia’s Great Barrier Reef[J]. Ecosystem Collapse and Climate Change,2021,241:265-289.

[7]RODRÍGUEZ B M,ŠADEIKAITĖ G,DELGADO G J F. The Effects of Tourism on Local Development in Protected Nature Areas: The Case of Three Nature Parks of the Sierra Morena(Andalusia, Spain)[J]. Land,2023,12(4):898.

[8]BUTSIC V,BAUMANN M,SHORTLAND A,et al. Conservation and conflict in the Democratic Republic of Congo: The impacts of warfare,mining, and protected areas on deforestation[J]. Biological Conservation,2015,191:266-273.

[9]HARRIS R B. Rangeland degradation on the Qinghai-Tibetan plateau: A review of the evidence of its magnitude and causes[J]. Journal of Arid Environments,2010,74(1):1-12.

[10]于彩芬,邢庆会,张帆,等. 海洋自然保护地内互花米草的监管研究[J]. 环境生态学,2023,5(6):42-46.

[11]陈立宏,肖美榕. 全国首例涉国家公园破坏自然保护地罪案宣判[J]. 环境,2023(9):48-49.

[12]HANSON T,BROOKS T M,FONSECA G D,et al. Warfare in biodiversity hotspots[J]. Conservation Biology,2009,23(3):578-587.

[13]MERODE E D,SMITH K H,HOMEWOOD K,et al. The impact of armed conflict on protected-area efficacy in Central Africa[J]. Biology Letters,2007,3(3):299-301.

[14]IUCN. Conflict and conservation[M].Gland:Nature in a Globalised World Report,2021:11-12.

[15]RANWALA S M W,THUSHARI P G I. Current status and management options for invasive plants at the Mihintale Wildlife Sanctuary[J]. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka,2012,40(1):67.

[16]REDDY S C,MANASWINI G,JHA C S,et al. Development of National Database on Long-term Deforestation in Sri Lanka[J]. Journal of the Indian Society of Remote Sensing,2017,45(5):825-836.

[17]GUNAWARDENE N R,DANIELS A E D,GUNATILLEKE I A U N,et al. A brief overview of the Western Ghats – Sri Lanka biodiversity hotspot[J]. CURRENT SCIENCE,2007,93(11):1567-1572.

[18]SAMARAKOON L P. What broke the pearl of the Indian ocean? The causes of the Sri Lankan economic crisis and its policy implications[J]. Journal of Financial Stability,2024,70:101213.

[19]KUMARA H W R,NAHALLAGE C A D,HUFFMAN M A. Perceptions and attitudes among venders towards nonhuman primates in Mihintale Wildlife Sanctuary in Sri Lanka[J]. International Journal of Multidisciplinary Studies,2018,5(2):123–129.

[20]UNESCO. Sacred City of Anuradhapura

[EB/OL].[2024-02-22]. https://whc.unesco.org/en/list/200/.

[21]CRUSZ H. Nature Conservation in Sri

Lanka(Ceylon)[J]. Biological Conservation,

1973,5(3):199-208.

[22]MICHAEL J B. IUCN Directory of South Asian Protected Areas[J]. Unwin Brothers Woking,1990:184.

[23]RANASINGHE P,DISSANAYAKE D. Importance of Ecological Connectivity Establishment as an Effective Approach to Mitigate Human Elephant Conflict in Sri Lanka[C]//Proceedings of the 23rd International Forestry and Environment Symposium. Sri Lanka:University of Sri Jayewardenepura,2018:16.

[24]PERERA N,VOS A D. Marine Protected Areas in Sri Lanka: A Review[J]. Environmental Management,2007(40):727–738.

[25]MINISTRY OF WILDLIFE AND FOREST RESOURCES CONSERVATION,Sri Lanka. Introduction of the Department of Wildlife Conservation[EB/OL].[2024-02-22]. https://www.mwfc.gov.lk/department-of-wildlife-conservation/.

[26]UNESCO World Heritage Centre. World Heritage List of Sri Lanka[EB/OL].[2024-02-22]. https://whc.unesco.org/en/statesparties/lk.

[27]ASIA ECONOMIC INSTITUTE. Economic Impacts of Sri Lanka’s Civil War[EB/OL].[2024-02-23]. https://web.archive.org/web/20110720212850/http://www.asiaecon.org/special_articles/read_sp/12556.

[28]BBC. Sri Lanka attacks: Death toll revised down by ‘about 100’[EB/OL].[2024-02-23]. https://www.bbc.com/news/world-asia-48059328.

[29]IUCN. Wildlife conservation in Uganda: a matter for government and private landowners[EB/OL].(2022-12-03)[2024-02-22]. https://www.iucn.org/story/202212/wildlife-conservation-uganda-matter-government-and-private-landowners.

[30]RAMSAR. Wetland conservation in Sri Lanka[EB/OL].(2013-02-27)[2024-02-22]. https://www.ramsar.org/news/wetland-conservation-sri-lanka.

[31]NATIONS ENCYCLOPEDIA. Sri Lanka-Overview of economy[EB/OL].[2024-02-22]. https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/Sri-Lanka-OVERVIEW-OF-ECONOMY.html.

[32]WICKRAMASINGHE K,STEELE P,SENARATNE A. Socio-economic Impacts of Forest Conservation on Peripheral Communities: Case of Knuckles National Wilderness Heritage of Sri Lanka[C]//Proceedings of the 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of Commons. Cheltenham:University of Gloucestershire,2008:1-5.

[33]SUMANAPALA D. A Review:National Parks in Sri Lanka and Impending Development and Research[J]. Asian Journal of Tourism Research,2018,3(2):121-147.

[34]KARIYAWASAM S,SOORIYAGODA K. Local inclusiveness in National Parks a case study of Udawalawe National Park,Sri Lanka[J]. Sri Lankan Journal of Real Estate,2006,33(2):148-156.

[35]日本国际协力机构. Profile on Environmental and Social Considerations in Sri Lanka[M]. 日本东京:日本国际协力机构,2012:2-5.

[36]FERNANDO P,DE SILVA M K C R,JAYASINGHE L K A,et al. First country-wide survey of the Endangered Asian elephant: Towards better conservation and management in Sri Lanka[J]. Oryx,2019,55(1):46-55.

[37]WEERAKOON D,GOONATILAKE S D A,WIJEWICKRAMA T,et al. Conservation and sustainable use of biodiversity in the islands and lagoons of northern Sri Lanka[M]. Colombo,Sri Lanka:IUCN Sri Lanka Country Office,2020:1-3.

[38]ZUBAIR L,RALAPANAWE V,TENNAKOON U,et al. Natural Disaster Risks in Sri Lanka: Mapping Hazards and Risk Hotspots[M]//ARNOLD M,CHEN R S,DEICHMANN U,er al. Natural Disaster Hotspots Case Studies. Washington, DC:The World Banks,2006:109-136.

[39]FERNANDO P,WIKRAMANAYAKE E D,PASTORINI J. Impact of tsunami on terrestrial ecosystems of Yala National Park,Sri Lanka[J]. Current Science,2006,90(11):1531-1534.

[40]DISASTER MANAGEMENT CENTER MINISTRY OF DISASTER MANAGEMENT. Hazard Profile of Sri Lanka[EB/OL].[2024-02-22]. https://www.dmc.gov.lk/images/hazard/hazard/Index.html.

[41]LARSEN P B,WIJESURIYA G. Nature–Culture Interlinkages in World Heritage-Bridging the Gap[J]. The George Wright Forum,2017,34(2):142-153.

[42]ABABNEH A,DARABSEH F M,ALOUDAT A S. The management of natural and cultural heritage: a comparative study from Jordan[J]. The Historic Environment:Policy & Practice,2016,7(1):3-24.

[43]CALLEGARI F,VALLEGA A. Coastal cultural heritage: A management tool[J]. Journal of Cultural Heritage,2002,3(3):227-236.

[44]BOHINGAMUWA W. The Galle Fort World Heritage Site: A Nature-Culture Approach to the Conservation of Cultural Heritage along the Southern Coast of Sri Lanka[J]. Journal of World Heritage Studies,2019(special issue):29-37.

[45]WEERASINGHA W,RATNAYAKE A. Coastal landform changes on the east coast of Sri Lanka using remote sensing and geographic information system(GIS)techniques[J]. Remote Sensing Applications:Society and Environment,2022,26.

[46]RABADY A R. Creative Cities through local Heritage Revival: A Perspective from Jordan/Madaba[J]. International Journal of Heritage Studies,2013,19(3):288–303.

作者简介:

赵思琦/1998年生/文/四川宜宾人/西南交通大学(成都611756)/在读硕士研究生/专业方向为国家公园体系构建、高原逻地生态保护

齐琪/2000年生/女/浙江面州人/西南交通大学(成都 611756)/在读硕士研究生/专业方向为国家公园与多村可持续发展研究

朱庆涛/1999年生/男/安蚌埠人/西南交通大学(成都611756)/在读硕士研究生/专业方向为生态景观与可持续环境研究

周斯翔/1979年生/男/浙江杭州人/硕士/西南交通大学(成都611756)/讲师/研究方向为可持续景观规划设计、景观遣产与园抹文化

(通信作者)钱丽源/1988年生/女/江苏太仓人/博士/百南交通大学(成都611756)/副教授/研究方向为自然保护地、国家公园生态系统监控/E-mail:liyuan198804sgmail.com